零废物,新加坡是怎么做到的?

2018-09-26王语懿李盼文

□ 王语懿 李盼文

将中国新加坡“无废城市”合作打造成绿色“一带一路”合作典范

《中共中央 国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》明确要求,扎实推进净土保卫战,强化固体废物污染防治,开展“无废城市”试点,推动固体废物资源化利用。开展“无废城市”建设是在城市层面推进固体废物领域生态文明体制改革、统筹解决经济社会发展与固体废物问题的有力抓手和有益探索,是提升生态文明、建设美丽中国的重要举措。

我国固体废物产生量大,据统计,在全国600多座大中城市中,陷入垃圾围城的占2/3,已没有合适场所堆放垃圾的占1/4。固体废物是放错位置的资源,如能通过“无废城市”建设,最终形成“无废社会”,必将带来显著的环境效益、社会效益和经济效益。

一、新加坡建设“零废物”国家的经验

“零废物”概念最早由“零废物国际联盟”提出,旨在倡导减少所有污染物的排放。“零废物”思想是对产品生产过程进行系统的设计和管理,以避免或减少废物及有毒废物的排放,将废物资源化利用,而非简单的焚烧或填埋。

新加坡每天产生废物约2.1万吨,按照目前的废物处理率和产生量,需要每7年新建一座废物处理厂,每30年新建一个垃圾填埋场。这对于国土面积狭小、城市化率高、人口密度大的新加坡而言,是不现实且不可持续的。

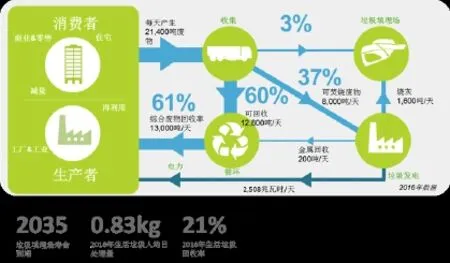

2014年11月,新加坡发布《新加坡可持续蓝图2015》,对废物管理系统提出大胆设想,提出“迈向零废物”国家愿景,旨在为新加坡民众提供更加宜居和可持续发展的未来。目标是到2030年,废物综合回收率达到70%,生活垃圾回收率从2013年的20%上升到30%,非生活垃圾回收率从2013年的77%上升到81%。蓝图提出,通过减量、再利用和再循环,努力实现食物和原料无浪费,并尽可能将其再利用和回收,给所有材料第二次生命,使新加坡成为一个“零废物”国家。新加坡的废物管理体系完善,61%的废物得以循环回收利用,37%的废物送往焚烧发电厂进行处理,焚烧产生电量占全国电力消耗的2%~3%。焚烧产生的灰烬以及3%的不可焚烧废物被送往垃圾填埋场。

图1 新加坡废物回收流程图

借鉴水资源闭环管理的经验,新加坡希望通过有效措施实现废物闭环管理。为此,新加坡国家公园局制定了以下四个战略:首先,在源头减少废物产生量。措施包括促进生产过程中的资源高效利用,以及鼓励消费者通过减少、再利用和维修等减少废物产生。第二,循环利用到达使用寿命的产品。教育和鼓励公众及生产者通过适当的收集系统和再利用设施循环利用所有产品,实现资源回收最大化。第三,垃圾焚烧发电,应用创新技术最大化能源利用率,并最小化烧灰产生量及其占地。第四,减少垃圾填埋量,延长垃圾填埋场的服务年限。

在以上四个基本战略的指引下,新加坡制定了一系列具体措施,如在民宅中设计垃圾气力运输系统,用于收集垃圾等。《新加坡可持续蓝图2015》还提出五项全国性倡议,这五项倡议是:

1.新加坡包装协议。包装垃圾在新加坡占比较大,相当于新加坡生活垃圾总量的三分之一。自2007年签署第一份协议以来,累计有超过200个签署者,包括行业协会、公司、非政府组织和废物管理公司。签署方累计减少约4万吨包装废物,节省本地消耗品的物料成本超过9300万新元。自2008年起,新加坡设置年度奖项,表彰在减少包装浪费方面取得显著成果的签署方,以吸引更多的废物产生方参与其中。

2.大型商业场所强制性废物报告。新加坡大型商业场所通常提供回收箱,但回收率仍然较低。在许多大型酒店,回收率估计不到10%。自2014年4月以来,新加坡国家环境局对大型商业场所实施强制性废物报告,规定其必须收集废物数据并提交减少废物的计划,以此提高有关管理人员废物管理能力,以制定更好的废物管理规划。截至2016年,新加坡95%的酒店和94%的商场已实施了回收计划,商业场所整体垃圾回收率由6.5%上升至7.5%。

3.3R基金。3R基金的设立旨在为废物减量和回收利用项目提供支持,重点关注食品、塑料和玻璃等回收率较低的废物流。新加坡的任何组织,包括公司、非营利组织、非政府组织、市议会、学校、机构和MCST等管理机构,都可以申请3R基金。3R基金的项目申请资格为,必须增加固体废物(不包括有毒和化学废物)的回收量或减少固体废物的产生量,在整个项目期限内,最少减少、再利用或回收100吨。目前正在运行的20个项目预计每年将减量、再利用和回收2.5万吨废物。

4.食品垃圾回收策略。据估计,食品垃圾约占新加坡废物产生量的10%,而食品垃圾的回收率不足15%。在一项针对消费者的调查中发现,食物过期是造成家庭食品垃圾的主要原因。为此,新加坡国家环境局加大宣传教育力度,如发布《爱你的食物》指南,提供家庭就餐时减少食品垃圾的建议,鼓励市民明智购买和储存食物;举办“爱你的食物”食谱竞赛,以创新形式鼓励民众减少厨余垃圾;鼓励商铺和居民将未售出和过剩的食品捐赠给食品分销组织等。此外,新加坡国家环境局还与农业食品与兽医局合作,为食品零售企业、超市和食品制造企业制定食品垃圾最小化指南,减少整个供应链的食品垃圾。

5.全国自愿回收电子垃圾伙伴关系计划。2015年,新加坡国家环境局启动了全国性的自愿合作倡议,组建电子废物回收伙伴关系,与有关利益方合作,回收电气和电子设备。新加坡国家环境局号召电子垃圾价值链中的所有利益相关方加入伙伴关系,如:电子产品生产商和零售商要制定废物回收计划,妥善管理电子废物;电子废物回收服务提供商应提高回收和处置标准等。尽管此倡议取得了阶段性成果,但自愿参与的形式有局限性,新加坡已着手建立规范的电子废弃物管理体系,开发更加合理可行的电子废物收集和回收系统。

“零废物”国家愿景提出3年来,取得了积极进展。在废物减量化方面,2000~2014年,新加坡废物产生量年均增长率为3.23%。实施“零废物”措施以来,废物产生量年均增长仅为1.97%。在回收利用方面,2014~2016年,废物综合回收率从60%上升到61%;生活垃圾回收率由19%上升至21%。非生活垃圾回收率由76%上升到77%。3年间,废物回收量的增长率远远大于废物处理量增长率,并明显领先于废物产生量增长率,说明新加坡政府推动废物闭环管理的政策取得积极成果,正在稳步迈向“零废物”国家。

二、中国和新加坡“无废城市”合作潜力

建立“无废城市”,不但环境效益巨大,经济效益也极为客观,可成为我国战略性新兴产业的重要支柱和经济增长新动能。近年来中新两国在生态环保领域的交流和合作不断加深,在“无废城市”建设方面,双方的合作需求和潜力巨大。

首先,中国有建设“无废城市”的现实需求和内在动力。目前,中国各类固体废物累积堆存量约为800亿吨,每年产生量近120亿吨,且呈逐年增长态势。亟须通过开展“无废城市”建设,破解“垃圾围城”难题,缓解土地资源的紧张局面。另外,近年来我国加快推进生态文明和美丽中国建设,并致力于在全球环境治理中发挥影响,有通过“无废城市”建设展示生态文明和美丽中国建设成果的内在动力。

其次,新加坡有中国所需的废物管理经验。新加坡固废处理经历了从填埋到焚烧和再利用的过程,辅之以源头减量,最终有效解决固体废物处置的难题,积累了丰富的管理经验,形成了比较健全完善的法规和标准体系。目前,中国主要的垃圾处置方式是填埋,焚烧所占的比例非常小。中国部分城市固废处理也正在经历从填埋到焚烧和再利用的过程,亟须借鉴新加坡等发达国家的经验。

第三,中国广阔市场空间对新加坡有很强的吸引力。中国正在全面推进大气、水、土壤等领域的污染治理,以及生态文明和美丽中国建设,环保市场空间广阔。在废物处理领域,据估计,到 2030年,中国固体废物分类资源化利用产值规模将达到7亿亿~8亿亿元,如此巨大的市场规模必将对新加坡产生巨大的吸引力。

三、中国-新加坡“无废城市”合作将成为绿色“一带一路”合作典范

1.依托中新环境合作平台,加强政策交流与务实合作,探索符合我国国情的“无废城市”建设的路径和模式

中新两国在环保领域多年来有着良好的合作关系。2004年,两国在北京签署了部门间环境合作谅解备忘录,2014年,双方更新了备忘录,确定了在城市环境管理、污染防控、废物和危险废物管理等领域开展合作。建议利用好中新环境合作政策对话会等合作平台,在智能废物管理技术、废物循环管理措施、“无废城市”建设的综合管理制度和技术体系、“无废城市”建设指标体系等领域开展务实合作,抓住大宗工业固体废物、主要农业废物、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废物、危险废物等重点类别,探索符合我国国情的“无废城市”建设的路径和模式。

2.开展“无废城市”试点示范合作,共同探索能复制、能实行、可推广的“无废城市”建设模式和经验

中新天津生态城是中国和新加坡两国政府的战略性合作项目,其以建设一座资源节约型、环境友好型、社会和谐型的城市为目标,起点高、合作基础好。建议以中新生态城作为双方“无废城市”合作试点城市,在生态城建设中,充分借鉴新加坡废物管理和“零废物”国家建设的经验,共同探索能复制、能实行、可推广的“无废城市”建设模式和经验,为“无废城市”在全国范围内的推广打好基础。

3.开展城市废物治理技术交流合作,推动新加坡先进创新技术向我国的转移转化

建议推动新加坡在废物收集、分离、处理和回收等领域的先进技术向我国转移。可以依托“一带一路”环境技术交流与转移中心(深圳),定期组织举办中国和新加坡城市废物治理技术交流对接活动;提供优惠措施,吸引新加坡废物处理龙头企业和科研机构入驻“一带一路”环境技术交流与转移中心(深圳);针对废物治理的重大技术问题开展联合研究和攻关,共同解决共性关键技术问题;并推动其创新技术成果率先在国内应用转化,第一时间推向我国环保市场,并积极开拓“一带一路”沿线国家第三方市场。