无镇静方案对ICU机械通气患者的干预效果

2018-09-21陈春霞孙洋洋何烨

陈春霞,孙洋洋,何烨

(1.洛阳市第三人民医院 护理部,河南 洛阳 471002;2.洛阳市第三人民医院 重症监护室)

镇静是重症监护室(intensive care unit,ICU)机械通气患者重要的护理组成部分。但是如果将镇静治疗使用过度[1],则会导致其各类不良反应出现的概率上升,如患者机械通气时间的上升、死亡概率增加等[2-4]。所以如何在ICU病房内选择合理的镇静方法,已经成为了世界范围内医学界争论的焦点问题之一。国外研究[5]结果认为,给予足够的镇痛、而不给予镇静(即所谓“无镇静”策略)可能是一种避免过度镇静不良反应的替代策略。而如何选择镇静方案与护理水平的高低也有着密切的联系。本研究对无镇静方案在综合ICU机械通气患者中应用的安全性及有效性进行探讨,希望对该策略的实施提供一定的理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 以2015年10月至2016年12月期间入住我院ICU且符合条件的54例患者为研究对象,患者年龄42~87岁,平均年龄为(64.51±19.12)岁。纳入标准:(1)机械通气24 h内,且预计通气时间>48 h;(2)对于其他病房或医院转入且已经插管并应用镇静药物的患者,镇静时间<24 h;(3)年龄≥18岁。排除标准:(1)需要深度镇静的患者如颅内压升高患者、癫痫持续状态患者等;(2)入ICU后48 h内死亡或拔管;(3)妊娠患者、预计生存时间较短者如晚期肿瘤患者、严重心肺疾病患者;(4)认知功能受损者;(5)参加试验后再次入住ICU者;(6)监护人拒绝参加者。研究经院伦理委员会批准,研究对象或其家属均知情同意。按照随机数字的方法将患者分为对照组与观察组,每组各27例。

1.2 研究方法 患者进入ICU之后,均由护理人员每6 h应用Riker镇静-躁动评分(sedation agitation score,SAS)监测其镇静水平。如果患者来自于其他科室或医院,已经插管且应用镇静药物,则改为相应的镇静方案。

1.2.1 观察组 使用无镇静方案,具体如下:保持无镇静状态直至清醒。如果患者保持平静和配合(SAS得分在3~4分之间),则继续观察;如果患者出现躁动(SAS得分≥5分),分析其可能的原因。具体方法为将可能导致患者不适的因素包括疼痛、口渴、饥饿、体位不适、呼吸机不同步等标以数字,让患者示意数字表达,并据此处理。如果患者表示为疼痛,则利用静脉术后镇痛泵进行镇痛,并根据患者的实际情况进行适当的加减。如果疼痛在2 h内复发或出现持续的疼痛,则持续应用镇痛泵。由护士应用数字疼痛量表(VAS量表)评估疼痛程度,目标值≤4分。如果未发现躁动的明显原因,则采用ICU意识模糊评估法(confusion assessment method for the intensive care unit,CAM-ICU)对患者进行谵妄评估,考虑谵妄时遵医嘱给予处理。

1.2.2 对照组 给予每日唤醒镇静方案,具体如下:遵医嘱对患者进行镇静,维持SAS 得分在3~4分之间。每天上午8:00之后停用镇静药物1 h进行唤醒,监测生命体征有无波动,能否遵循简单的指令如睁眼、看指定人、张嘴等。疼痛和谵妄的评估以及处理方法与观察组相同。

1.3 研究指标 (1)比较两组患者入住ICU 1个月之内的机械通气时间、非计划性拔管、气管切开、入住ICU时间、住院时间、ICU死亡率、住院死亡率,以及咪达唑仑、氟哌啶醇和芬太尼使用情况。(2)采用CAM-ICU比较两组患者在入住ICU 3 d之内的谵妄发生率。(3)利用护理活动评估量表(nursing activities score,NAS)对比两组患者入住ICU 3 d之内的护士工作量。NAS包括管理和输液、卫生保健、活动和体位、患者和家属支持和护理、行政和业务管理工作等5个方面共23条。每一项按其所用时间占护士1 d工作时间的百分比赋值,总分为0~177分,分值越高表示工作量越大。(4)采用创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder,PTSD)检查量表平民版对患者转出ICU后3个月的心理健康状况进行评估,该量表包括再体验、回避/麻木、警觉性增高三个维度17个条目,总分为17~85分,分值越高表示PTSD水平越高。

2 结果

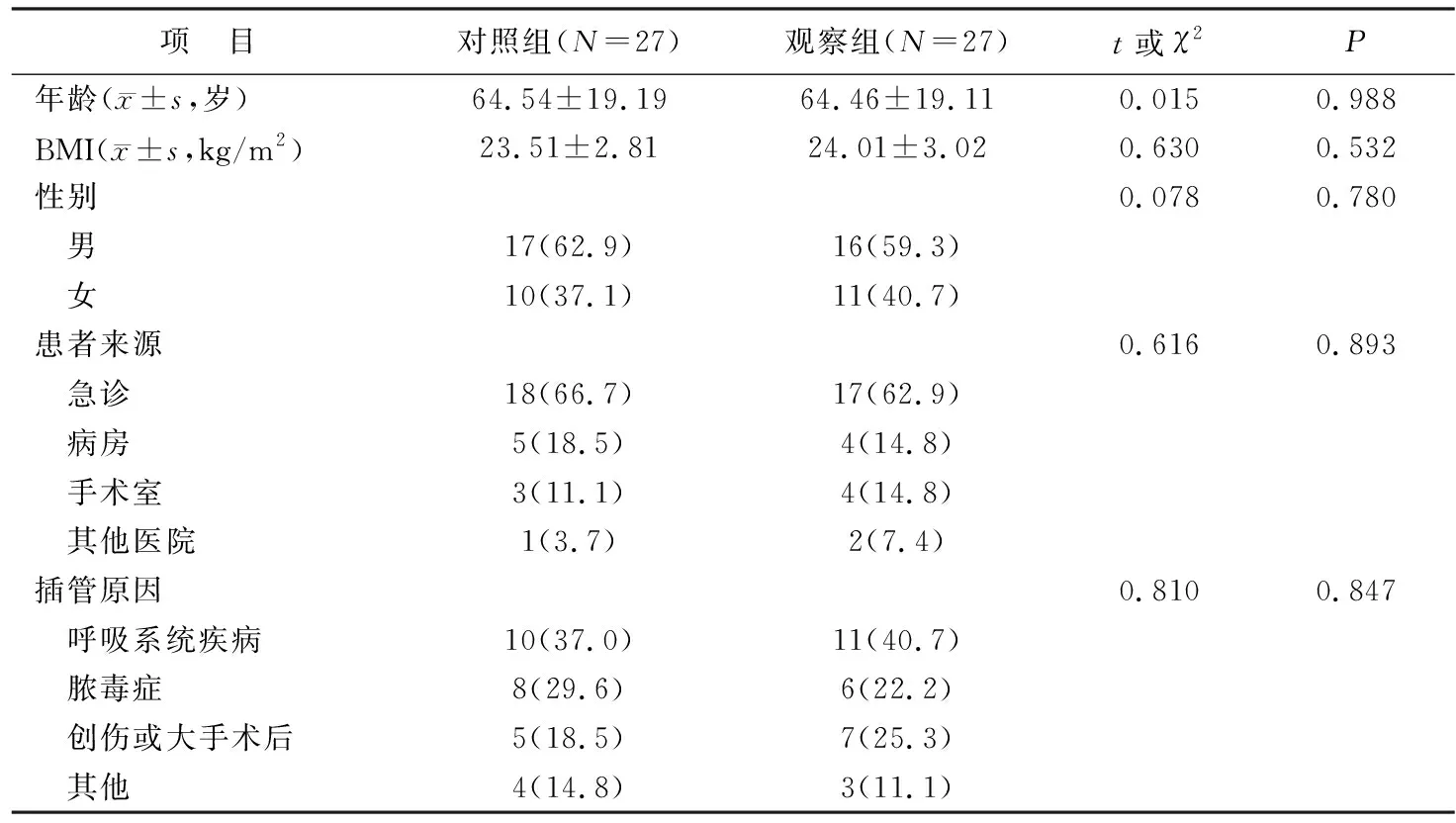

2.1 两组患者一般临床资料比较 两组患者的一般临床资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。

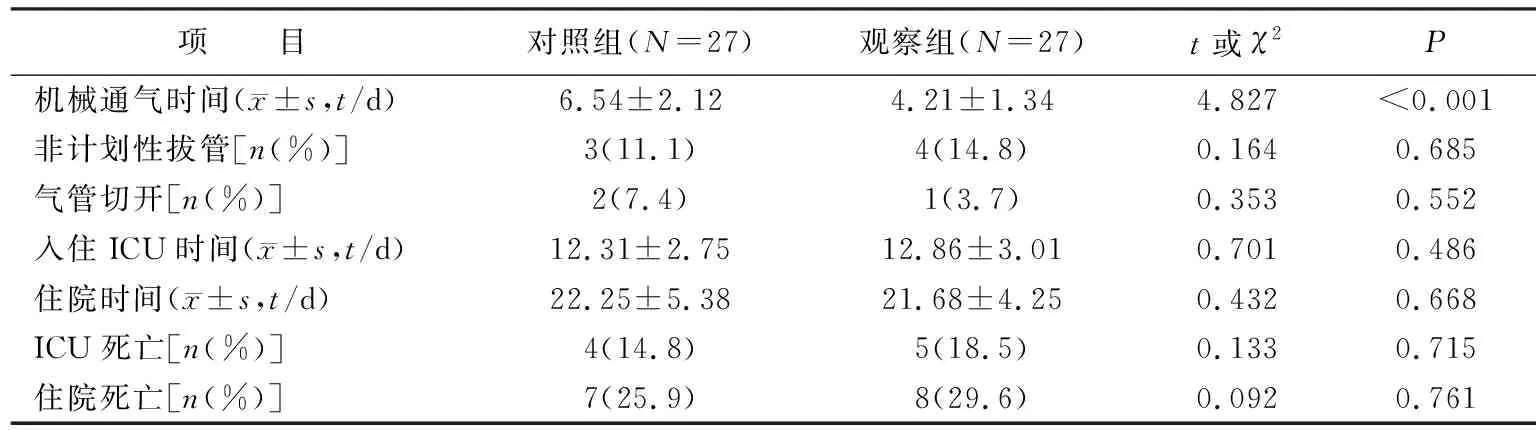

2.2 入住ICU 1个月之内两组患者相关临床指标比较 观察组患者在入住ICU 1个月之内的机械通气时间短于对照组患者,差异有统计学意义(t=4.827,P<0.05),非计划性拔管、气管切开、入住ICU时间、住院时间、ICU死亡率、住院死亡率的数据差异均无统计学意义(均P>0.05),见表2。

2.3 入住ICU 3 d之内两组患者谵妄发生及用药情况 观察组患者在入住ICU3天之内的咪达唑仑使用量低于对照组,差异有统计学意义(t=19.468,P<0.05),谵妄、氟哌啶醇使用量、需要持续应用芬太尼人数、芬太尼使用量方面差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

表1 两组患者的一般临床资料比较[n(%)]

表2 入住ICU 1个月内两组患者相关临床指标比较

表3 入住ICU 3 d之内两组患者谵妄发生及用药情况比较

2.4 入住ICU 3 d之内两组患者护士工作量比较 入住ICU 3 d之内,观察组患者护士工作量评分为(67.28±6.27)分,高于对照组(50.35±5.37)分,差异有统计学意义(t=10.656,P<0.05)。

2.5 转出ICU 3个月后两组患者PTSD评分比较 在转出ICU后3个月内观察组患者死亡9例,对照组患者死亡10例,故评估结果基于存活病例。结果显示,观察组患者PTSD评分为(40.17±3.96)分,低于对照组(52.12±4.38)分,差异有统计学意义(t=8.476,P<0.05)。

3 讨论

3.1 无镇静策略的研究结果 目前大多数研究手术后镇静的临床试验,对于患者的纳入要求为在开始机械通气48 h之后[6]。但是近期研究[7]表明,进入ICU后48 h内深度镇静与拔管延迟和死亡率增加之间的关系非常密切。本研究中的两组患者的干预措施均在进入ICU之后 24 h内开展。丹麦学者的研究[8]结果表明,与每日唤醒镇静方案相比,使用与本研究类似的无镇静方案可增加患者28 d内的无机械通气时间,缩短入住ICU时间和住院时间。近期国外的研究[9]结果也证明,实施无镇静方案的患者28 d内的无机械通气时间长于每日中断镇静方案患者,而入住ICU时间和住院时间无显著统计学差异。最近国内黄进宝[10]发现,利用与本研究一致的早期无镇静策略可以缩短呼吸重症监护病房患者机械通气时间、ICU停留时间和总住院时间。本研究结果与上述研究结果相似,但是不完全一致,考虑与不同研究纳入研究对象的患者人群、发达国家与发展中国家ICU的出入标准及出院标准的执行方面可能存在差异有关,需要多中心的研究进一步探讨。若干研究结果表明,镇静对呼吸系统的影响更为突出[11]。本研究结果显示,研究组咪达唑仑总量显著降低,这可能是研究组机械通气时间缩短的主要原因之一。非计划性拔管、气管切开等机械通气相关的不良事件发生率、ICU死亡率和医院死亡率在两组组之间均无显著差异,与国内外的研究结果一致[12-13],进一步证实无镇静策略的安全性。

3.2 无镇静策略的临床应用前景 在丹麦所进行的研究中,无镇静组的谵妄发生率高于每日中断镇静组,而有部分研究未发现谵妄发生率存在差异[14]。该研究的谵妄判断标准采用精神疾病的诊断和统计手册,主要评价了活跃型谵妄,容易忽略情绪低沉型谵妄,而情绪低沉型谵妄可能比活跃型谵妄更常见。本研究采用CAM-ICU谵妄评分法可以更全面地评估谵妄发生情况,包括了活跃型和情绪低沉型谵妄,这可能是研究结果存在差异的主要原因。

3.3 无镇静策略研究结果的地域差异 轻度镇静效果的试验多在发达国家进行,发达国家的护理人员水平和配置均高于发展中国家。因此,考虑到国内ICU实际的护理配置情况,护理工作量的评估是不可缺少的内容。本研究表明,研究组的护理工作量高于对照组,因为清醒的患者常常需要额外的照顾,这可能会影响国内无镇静方案的深入开展。但是有研究[15]结果表明,并未发现工作量存在显著差异,因为在进行研究时,护理人员已经进行了比较长时间的该种策略的操作练习,积累了足够的经验,对相关操作的熟练程度很高。因此,随着无镇静方案的开展和深入,护理工作量也可能会出现进一步的下降。

3.4 无镇静策略对心理健康的有益影响 本研究的一个重要内容是探讨了无镇静方案对患者远期心理健康的影响。有研究[16]提示,与较深的镇静水平相比,较轻的镇静水平与更佳的心理健康相关。在国外的研究[17]中,无镇静组有较小的心理应激,但是没有统计学差异,考虑与较小的研究样本有关。本研究发现研究组的PTSD评分低于对照组,提示无镇静方案较每日唤醒镇静方案对心理应激的影响更小。PTSD的发生与重症患者在ICU内是否保留清晰、明确的真实记忆关系密切。在一项国外进行的前瞻性多中心的研究[18]发现,PTSD的独立危险因素有妄想性记忆、长时间镇静及非镇静状态下的躯体约束。Treggiari等[19]也发现与轻度镇静组比,深度镇静组患者有较高的PTSD评分、更多的真实事件记忆障碍和更严重的对ICU的记忆干扰。因此,本研究中研究组PTSD较低的主要原因可能是与较低的镇静程度以及较轻的记忆干扰有关。

综上所述,本研究证实,无镇静方案能够减少ICU患者的机械通气时间,改善心理应激,且未增加各种不良事件风险,安全有效,但是在一定程度上增加了护理工作量。