郑州航空港区庙后唐墓地发掘简报

2018-09-21郑州市文物考古研究院

□郑州市文物考古研究院

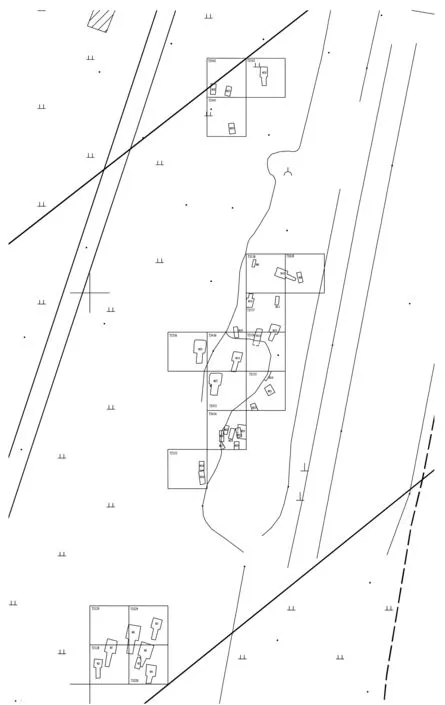

庙后唐墓地,位于郑州市航空港区新港办事处庙后唐与庙后安村之间(图1),地处高岗之上,高于周围地面2米,海拔120米,地理位置为北纬 34°27′20.4′′, 东经 113°50′3.6′′。2004年8月,我院配合南水北调中线工程新郑段文物勘探、复核工作,对南水北调中线总干渠新郑段进行考古调查、勘探和试掘工作,确认了墓区所在。2010年5月—8月,我院组织人员在此发掘,发掘了墓葬34座,包括砖室墓葬14座,竖穴土坑墓葬20座,现简报如下。

图1 庙后唐墓地位置图

一、发掘区层位关系及墓葬分布

墓地东部堆积较厚,地层厚度在1.2~1.7米之间,由于近年来村民烧砖取土破坏较为严重,墓地西部及南部堆积较浅,仅0.5米。从整体上看,墓地地层可分三层:第①层为现代耕土,第②层为近代冲积层,第③层为唐宋文化层,第③层以下为生土层。墓葬均开口于第②层下。

墓葬主要分布于发掘区的中部,南部也较为集中,北部有少量发现。(图2)

图2 庙后唐墓地墓葬分布图

二、墓葬形制及举例

墓葬包括两大形制,即竖穴土坑墓和砖室墓,下面举例说明。

(一)竖穴土坑墓

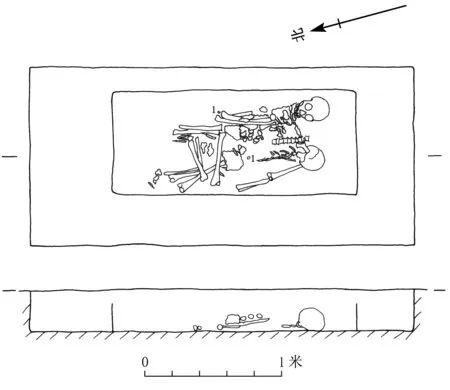

图3 M1

M1 位于T2228中部偏西,方向为195°。平面呈长方形,直壁,底不平,长2.8米,宽1.3米,残深0.3米。墓内有一棺,长1.78米,宽0.76米,残高0.2米。棺内发现骨架2具,头向南,东西并列,骨架较为凌乱,保存较差,应是迁葬墓。(图3)

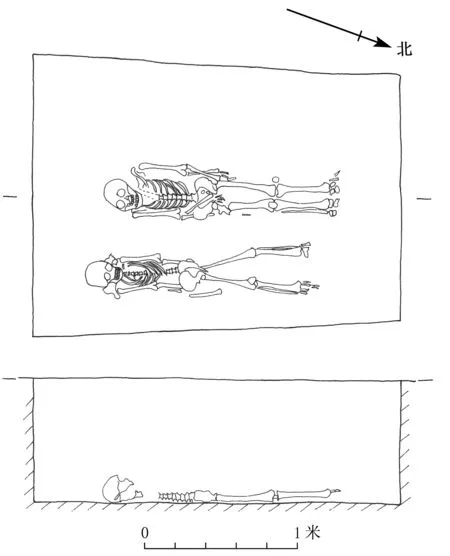

M15位于T2537南部,方向为15°。平面呈梯形,直壁平底,长2.66米,南宽1.5米、北宽1.9米,残深0.2~0.7米。墓内有一棺,长1.7米,宽0.6米。残高0.06米,棺内有人骨一具,仰身直肢,头向北,面朝东;棺外有人骨一具,仰身直肢,头向北,面朝上。应为夫妻合葬墓。(图4;封二-1)

M16位于T2436北部,方向为190°。平面呈长方形,直壁平底,长2.65米,宽1.1米,残深0.1~0.4米。墓内未发现棺痕,有人骨一具,仰身直肢,头向南,面向上。墓内北端随葬瓷双系罐1件。 (图5;封二-2)

M23位于T2535南部,方向为340°。平面呈梯形,直壁,长2.4米,南宽1.6米、北宽1.84米,残深0.8米。墓内未发现棺痕,有人骨2具,东西并排而葬,均为仰身直肢,头向北,面朝上,骨架保存较好,但西侧骨架明显是人为摆放。应为夫妻合葬墓。(图6)

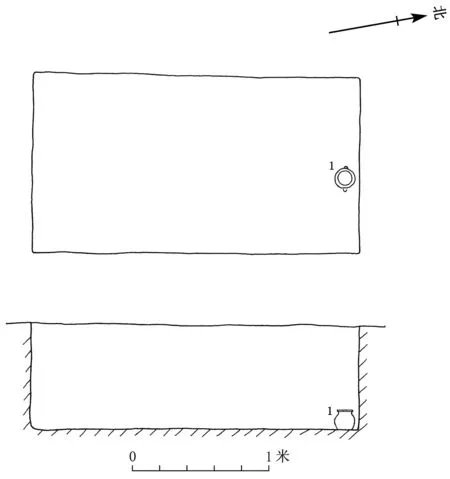

M31位于T2442南部,方向为10°。平面呈长方形,直壁平底,长2.35米,宽1.3米,残深0.75米。墓内人骨已不存,仅见随葬瓷罐1件。(图7)

(二)砖室墓

砖室墓分为无墓道和有墓道两种。

第一,抵债资产的有关定义。我国《银行抵债资产管理办法》中对抵债资产有着明确解释,是指银行依照相关法律法规来行使债权、担保物权而受偿于债务人、担保人或者第三人实物资产或者财产权利;银行的债权到期之后,债务人对所欠的债务无法使用货币资金进行偿还或者债权未到期,但是债务人经营出现严重问题或者其他对债务人按时足额使用货币资金对债务进行偿还造成严重影响,或者找债务人清偿能力全部丧失时,提供担保的担保人也无法使用货币资金代替债务人进行债务偿还时,经过银行、债务人和第三人进行协商同意,或者经过人民法院或仲裁机构依法进行判决或裁决,三方借助实物资产或财产特权作为与银行进行交易代价进行的一种行为。

1.无墓道墓 仅1座。

M13位于T2536北部,方向为11°。修墓方式是先挖土坑,然后在土坑内垒砌墓室,用小砖逐层向上垒砌。土坑形状为不规则形,直壁平底,长4.4米,深1.2米;砖室平面形状为梯形,长3.3米,宽 0.84~1.4米,高 1.12米。砖室构造方法为单砖错缝平砌,从底部向上数第10层开始起券,形成拱形;顶部中间为单排立砖嵌入,两侧为平砖略斜而砌,底部向上9层两侧各有两块砖向外伸出,起加固砖室作用。砖均为青灰色,素面,砖长0.31米、宽0.15米、厚0.05米。墓内未发现棺痕,有人骨两具,为东西两侧并排。东侧骨架头向北,面向上,应为迁葬;西侧骨架头向北,面朝东,头部下勾,仰身直肢。M13应为夫妻合葬墓。随葬瓷罐1件,位于西侧墓主人头部之北,西侧骨架膝盖处有铜钱两枚,腐朽严重不可辨。(图8;封二-3)

图4 M15

图5 M16

图6 M23

图7 M31

2.有墓道墓 共13座。

M10位于T2538东部,方向为120°。其平面形状呈球拍形,由墓道、墓门、墓室三部分组成。墓道位于墓门东部,平面呈梯形,长 2.5米,东宽 0.72米,西宽0.82米。直壁光滑平整,底部东端有一宽0.5米、高0.18米的土台阶,底近平,深1.2~1.42米。墓门位于墓道和墓室之间,墓门上部已坍塌,仅残留封门砖,共11层,高0.59米,封门砖由两排单砖平砌,呈环形封门,封门砖与墓室形成较完整的椭圆形,两排之间相距0.06米,其间填土。墓室位于墓门西部,外围为一土坑,土坑呈近圆角长方形,长2.96米,东宽1.44米,西宽1.88米。土坑内砌砖室,砖室平面呈椭圆形,长径为2.66米,短径1.66米。上部已坍塌,仅残留周壁壁砖,周壁用青灰色残砖单砖平砌而成。残留最高处11层砖,高0.6米;最低处保存6层砖,高0.35米。直壁,底部有一层用半块砖所平铺的铺地砖,呈环形平铺,无规律。墓室高于墓道底部0.06米,墓内所采用的砖大部分为半块残砖,一些砖的侧面饰有凸出的菱形纹或波纹,砖宽0.13~0.16米,厚薄不一。墓内被严重盗扰,仅见极少量极碎的人骨,未见随葬品。(图9;封二-4)

图8 M13

M14 位于T2436东南部,方向为196°。平面形状呈“甲”字形,由墓道、墓室及墓门三部分组成,因取土破坏。墓道位于墓门南端,平面呈长方形,残长2.3米,宽1.24米。直壁,平底,结构平整,深0.54米。墓门位于墓道之北,顶部被破坏,残高0.56米,宽1.24米,残留封门砖,为双排平砌而成,底部高于墓室0.2米,残留砖10层。墓室位于墓门之北,上部被取土破坏,仅残留底部。平面近长方形,南北长2.64米,东西宽2.74米。周壁均为砖垒砌而成,为单砖错缝平砌成墙体。四角各有两块竖立整砖上下两层叠压形成拐角。根据现存结构推断,该墓应为四面起至顶部。墓内被严重盗扰,未见人骨及随葬品。(图10)

M22 位于T2434东部,方向为180°。平面呈刀把形,分别由墓道、墓室、甬道组成,墓道及甬道均压于现代墓下无法发掘。墓室的建造方式是先挖一长方形竖穴土坑,整修四壁,然后在其内垒砌砖室。土坑长3.5米,宽3.25米,直壁平底,深4米。俯视墓室为圆形顶,向下四周错层外扩,单砖平砌。底部为长方形,砖室长2.76米,宽2.6米,下部平砌9层砖之后由一周同时错层起券,直至顶部,砖室内高1.72米。在墓室南部有一条甬道,门为圆弧形券顶,由内向外封门砖之下4层较斜,上部3层为平砌。甬道宽0.75米,因未发掘进深不详。墓内被严重盗扰,仅发现头骨2个,腿骨残块,随葬品发现残瓷罐1件。(图11)

三、随葬品

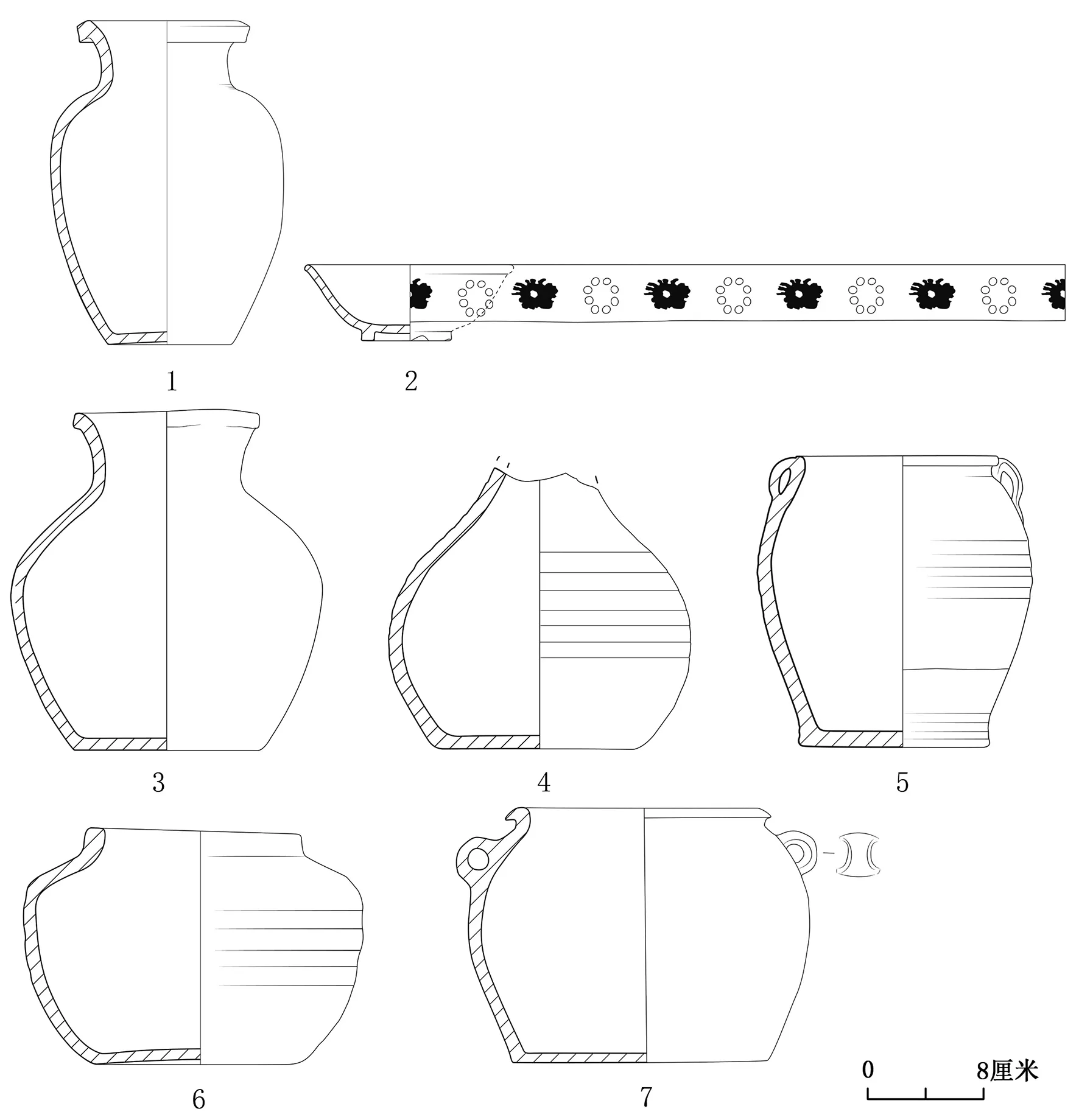

由于这批墓葬被盗扰严重,随葬品发现极少,共发现7件器物,另有少量铜钱,但已朽不可辨。7件器物包括陶器4件,瓷器3件。

(一)陶器 均为陶罐。

2010ZGMM16:1,泥质灰陶,侈口,尖唇,圆肩,肩部对称各饰一耳,圆腹,大平底。素面。口径为18.4厘米,最大腹径为23.5厘米,底径为17.6厘米,高17.7厘米。(图12-7)

图11-1 M22俯视图

图11-2 M22平面图

图11-3 M22侧视图

2010ZGMM22:1,泥质灰陶,侈口,方唇,高领,圆肩,深弧腹内收至底,平底。素面。口径为12厘米,最大腹径为22.4厘米,底径8.5厘米,高16.1厘米。(图12-1)

2010ZGMM24:1,泥质灰陶,侈口,方唇,高颈,溜肩,圆弧腹内收至底,平底。素面。口径为12.8厘米,最大腹径为23.5厘米,底径为12.8厘米,高21.6厘米。(图12-3)

2010ZGMM24:2,泥质灰陶,口部残,圆鼓腹,大平底。肩及腹饰7周线纹。最大腹径为20.8厘米,底径为13.8厘米,高19.4厘米。(图12-4)

(二)瓷器 瓷罐2件,瓷碗1件。

瓷罐

2010ZGMM13:1,直口,颈极短,折肩,弧腹缓内收,圜底内凹。器身满施灰黑釉,上腹部有四周不明显的宽而浅的凹槽。口径为14.8厘米,肩径为23.5厘米,底径为13.8厘米,高16.4厘米。 (图12-6)

2010ZGMM31:1,侈口,圆唇,圆肩,肩部对称各饰一桥形耳,深弧腹,平底较厚。口沿、器耳、肩部及上腹部施黑釉,下腹及底未施釉。上腹部有三周不明显的凸棱,下腹部近底处有一周线纹,底部有三周不明显凸棱。口径为13.8厘米,最大腹径为19厘米,底径为13.2厘米,高20.2厘米。(图12-5)

瓷碗

2010ZGMM22:2,大敞口,圆唇,浅腹,有矮圈足。腹施白釉,下腹近底处施黑釉。底部未施釉。腹有一周花纹纹饰带。口径为14.4厘米,底径为6.2厘米,高5.3厘米。(图12-2)

图12

四、结语

庙后唐墓地遭现代取土破坏较为严重,出土器物较少又单一,且并未出土有明确纪年的遗物,因而只能通过与发掘出土的其他墓葬比较来推测这批墓葬的年代了。

M22形制及出土随葬品与西延铁路甘泉段两座明墓(M3、M7)形制及随葬品特征极其相似,西延铁路甘泉段M3出土有买地券[1],券文中明确记载M3属明代弘治九年(1496年),那么,庙后唐M22也属明代。

郑州地区明代墓大体可分为两种:一种是有墓道,墓室较大,一般为砖室;一种是不带墓道,墓室较大,一般为砖室。清代墓的总体特征是竖穴土坑,墓室较窄小,无随葬品[2]。

总之,这批墓葬时代特征较强,明代墓一般形制较大,且带有墓道,而清代墓形制较小,基本均为竖穴土坑墓,显出从明代的较为厚重到清代的逐渐简化。庙后唐墓地墓葬结构、葬俗有其规律,为郑州地区明清考古提供了实物资料。后附庙后唐墓地墓葬登记表。

附表 庙后唐墓地墓葬登记表

绘图:刘博琛

摄影:王羿

执笔:靳晓倩 吴倩