河南南阳地区汉墓出土陶猪圈的类型学研究

2018-09-21鹿继敏

□鹿继敏

猪圈,汉代称猪溷,王充《论衡·吉验》中载有:“后产子,捐于猪溷中,猪以口气嘘之不死。”溷亦作“圂”[1],是农家养猪的处所,因以木栏圈囿而得名。两汉时期,农业快速发展,当时在政府和官吏的倡导下,养猪业空前繁荣。西汉时期,龚遂做渤海太守时,令每家养两头猪、五只鸡[2];黄霸做颍州太守时,令邮亭倌都饲养猪和鸡[3]。于是,在这一时期,养猪业成为普通百姓的日常副业。在两汉墓葬明器中,陶猪圈模型是模仿现实中的猪圈设施,将之按一定比例缩小,通常与陶灶、陶井、陶仓等成组出土,作为墓主人财富的象征。

陶猪圈作为两汉墓葬出土明器中的典型器物之一,蕴含丰富的时代信息和鲜明的地域特征。目前,学术界运用考古类型学方法对陶猪圈进行研究的较少,同时对重要汉墓出土的河南南阳地区的陶猪圈的研究也少有涉及。本文以现有南阳地区两汉时期考古发掘资料为主,以考古类型学为主要研究方法,对南阳地区两汉时期陶猪圈做一次较全面的梳理与分析,以期进一步揭示其发展及形制演变。

一、南阳地区两汉时期陶猪圈概况

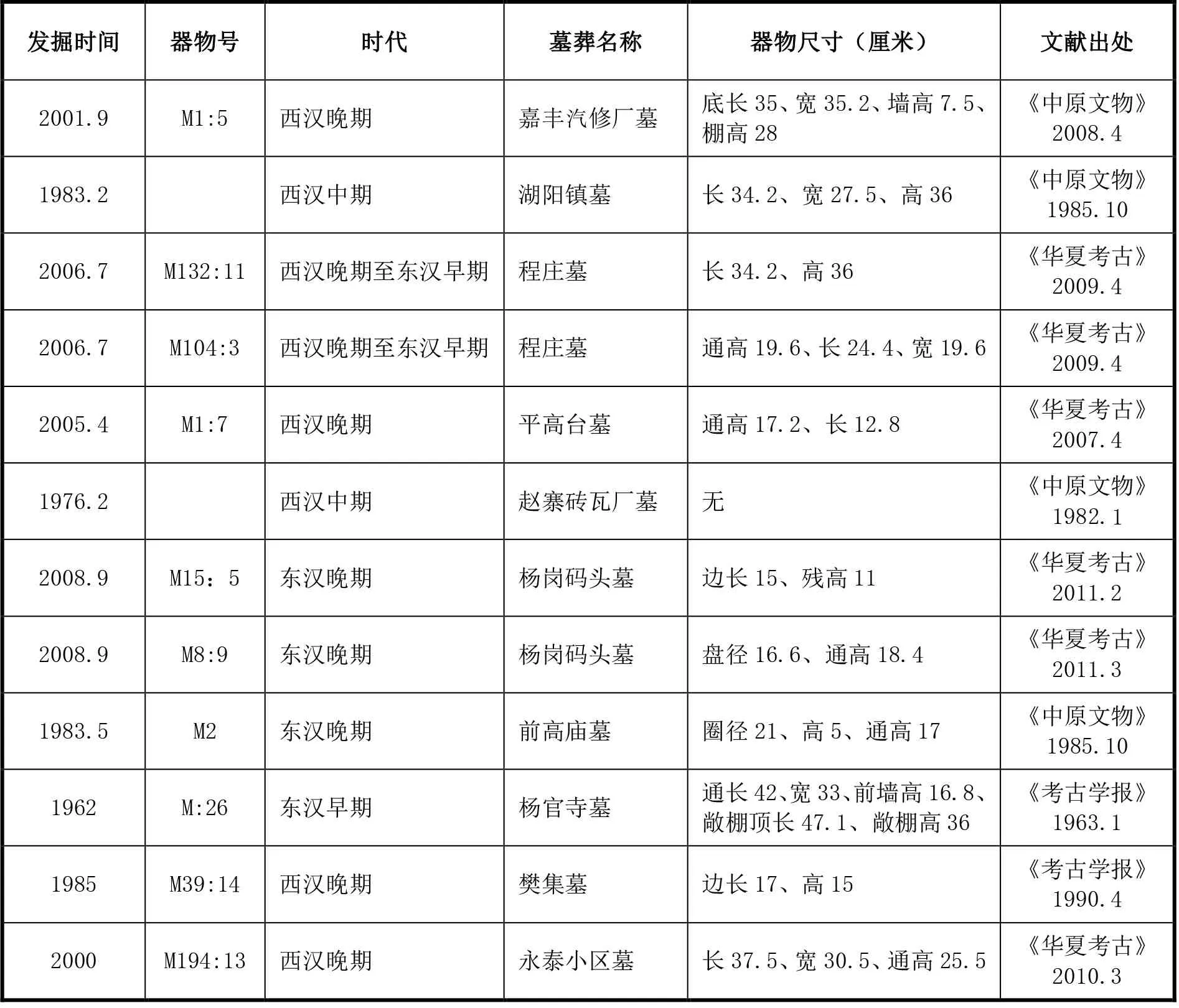

从已发表的考古发掘资料来看,出土于南阳地区两汉墓葬的陶猪圈至少有46件,主要分布在南阳市区及新野、淅川、镇平、唐河、方城等地。如:南阳市杨官寺汉画像石墓[4]、南阳市永泰小区汉画像石墓[5]、南阳市东苑小区古代墓葬[6]、南阳市辛店熊营汉画像石墓[7]、镇平县程庄汉墓[8]、南阳市新野前高庙村汉画像石墓[9]、方城县平高台遗址汉墓[10]、南阳县赵寨砖瓦厂汉画像石墓[11]、淅川县杨岗码头汉墓[12]、南阳市嘉丰汽修厂汉墓[13]等汉墓。丰富的陶猪圈资料,为我们研究陶猪圈奠定了良好的研究基础,现从已发表的46件陶猪圈资料中择取具有典型特征的12件 (见表1)进行研究,其他类型相同或相近的陶猪圈不再对比分析。

从南阳地区出土陶猪圈的分布情况来看(见表2),南阳市区发掘带陶猪圈明器的汉墓15处,出土陶猪圈明器17件,新野县发掘带陶猪圈明器的汉墓6处,出土陶猪圈明器15件,仅新野樊集汉画像砖墓M16、M25两处就出土陶猪圈10件。与其他地区相比,南阳地区的两汉墓葬较集中,出土的陶猪圈也相对较多,并出现了一墓二圈、一墓五圈。两汉时期,是中国第一个大一统的时代,处于封建社会上升时期,也是南阳地区历史上非常重要的发展阶段。两汉时期的新野,《后汉书》称之为“帝乡”。当时除汉光武帝刘秀多次在新野谋划韬略外,在东汉的云台“二十八宿”中,新野就有五位。两汉时期,南阳地区人口较多,手工业、农业、商业较为繁荣,而猪圈是农业、饲养业的象征,同时也是财富的象征。所以,这也是南阳地区两汉时期墓葬出土陶猪圈明器较多的原因之一。

二、南阳地区两汉墓葬出土的陶猪圈的考古类型学分析

从上述资料可知,南阳地区两汉墓葬共出土陶猪圈46件,其中4件损坏,无法判断形状,而另外42件陶猪圈形制上也各有差异。从选取的12件陶猪圈进行考古类型学分析,根据其造型和结构的不同,将其分为A、B、C三型,分别为:方形(包括长方形)、圆形、不规则形。

(一)A型 方形

此处方形,主要指俯视整件器物,其平面呈方形,为现存数量最多的器形。

同时,依据其附属厕所及数量,分为三个亚型。

表1 南阳地区汉墓出土陶猪圈一览表

Aa型:平面方形(含长方形)猪圈,带一厕猪圈,按其结构可分四式。

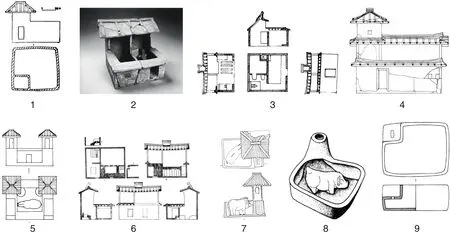

Ⅰ式:16件。平面近方形,四面围以矮墙,厕所建在拐角围墙之上,厕门开向圈外,四阿式顶,也有的无顶。

标本:新野樊集 M 39:14[14],正方形,圈一角设厕所,圈内另立一柱托在厕所底部一角,厕所向外开一门,四阿式顶。边长17厘米,高15厘米。(图1-1)

Ⅱ式:1件。平面近似方形,四周围墙,后墙增高,上置悬山顶,前部矮墙有门。

标本:唐河县湖阳镇汉画像石墓出土[15],灰陶,方形矮围墙,前墙右侧有长方形圈门,圈内中间有一隔墙,一侧为厕所,一侧为猪窝,墙后部下方有孔,使左右两边相通。圈长34.2厘米,前后宽27.5厘米,高26厘米。(图1-2)

Ⅲ式:3件。平面呈长方形,前半部围以矮墙,后墙加高,上作敞棚悬山式顶,正脊中间开一天窗。

标本:南阳市嘉丰汽修厂汉墓M1:5出土[13],长方形,后半部分墙壁较高,上作敞棚悬山式顶,顶上有一天窗,前半部分有围墙,在院落与敞棚之间有一道横墙隔开,横墙一端留有缺口,厕所中置便槽,后有靠屏,厕所与圈之间夹有一山墙,圈内置猪,整个器底长35厘米,宽35.2厘米,围墙高7.5厘米,棚高28厘米。(图1-3)

Ⅳ式:2件。平面呈长方形,猪圈前半部围以矮墙,后半部为二层小楼,二层上左侧为厕所,有窗,四阿式顶,顶右侧置望亭。

标本:南阳县赵寨砖瓦厂汉画像石墓出土[11],猪舍前部围以院墙,上有瓦檐覆盖,墙右侧开有长方形大门,猪舍和厕所的上方为悬山式顶,两坡均有瓦垄及瓦当装饰。屋顶右侧置一望亭,顶为四阿式。望亭左侧设厕所与猪舍,两者之间用半截墙相隔。厕所门在一侧,内设便池,前端施有向前倾斜的流,便池的左壁开孔道与猪舍沟通。(图1-4)

Ab型:平面近方形,带二厕猪圈,依顶、通道的变化可分为二式。

Ⅰ式:11件。平面为方形,在圈外两边各建一座带斜坡的平台,其端头各建有一小屋式厕所,厕所位置呈平行对称状。

标本:南阳市永泰小区M194:13出土[5],矮墙围成小院,圈外两端各筑有小屋式厕所,屋前各开一个长方形门,厕门前均有斜坡通道,通向圈外,小屋顶呈四阿式。厕所位置呈平行对称状,厕所形制完全相同。圈前面有一长方形门,圈内底部偏后两边各有一圆孔,长37.5厘米,宽30.5厘米,通高25.5厘米。(图1-5)

Ⅱ式:1件。平面长方形,无通道二厕猪圈,结构复杂,由猪圈、厕所、小院组成,厕与圈位于后端,上有敞棚悬山顶,厕所前有一小院,猪圈前亦有一小院,院内后右角也有一小厕。

标本:南阳杨官寺汉画像石墓M:26出土[4],前半部有围墙作前院,上有长方形门框,后半部墙壁加高,上作敞棚悬山式顶,顶上有一天窗。在院落与敞棚之间有一道纵界墙,把敞棚与院落分为左右两部分。左院落与敞棚之间,筑有一道较低的隔墙,墙壁的偏左处有一小门。右院落与敞棚之间,也筑有右高左低的界墙,低处界墙上有并列五个竖长方形镂孔栏杆,右院地面饰纹与左院同。前院中间为一方形空底,周围印有斜菱形的铺地砖花纹,前院后右角有一粪池,池左有堵墙。敞棚内即为猪圈,在敞棚内的后右角有一粪池,前有尿槽,左有台阶。并列两个厕所,分男女使用,左、右厕所的粪池下部,皆和猪圈相通。前墙高16.8厘米,底部通长42厘米,宽33厘米,敞棚高36厘米,敞棚顶长47.1厘米。(图1-6)

Ac型:无厕猪圈,按其结构和形制分为三式。

Ⅰ式:1件。长方形,四周围以墙,后墙加高,置四坡式顶。

标本:方城县平高遗址汉墓M1:7出土[10],泥质灰陶,长12.8厘米,通高17.2厘米,四坡形屋顶,模制,拼接而成。(图1-7)

Ⅱ式:2件。弧边方形。

图1 A型圈舍

标本:淅川县杨岗码头古墓M15:5出土[12],夹砂红陶,方形盘,在盘一角口沿上作一中空柱,顶已不见,盘内有一只猪。边长15厘米,残高11厘米。(图1-8)

Ⅲ式:1件。弧边长方形。

标本:镇平县程庄墓地 M104:3出土[8],泥质灰陶,弧壁平底,一角上部内折,中部有一孔。长 24.4厘米,宽19.6厘米,通高 9.2厘米。 (图1-9)

(二)B型 圆形

此处所说圆形,指俯视器物,其平面近似圆形。南阳地区出土的该型陶猪圈为数不多,依据其附属厕所和结构,将其分为二式。

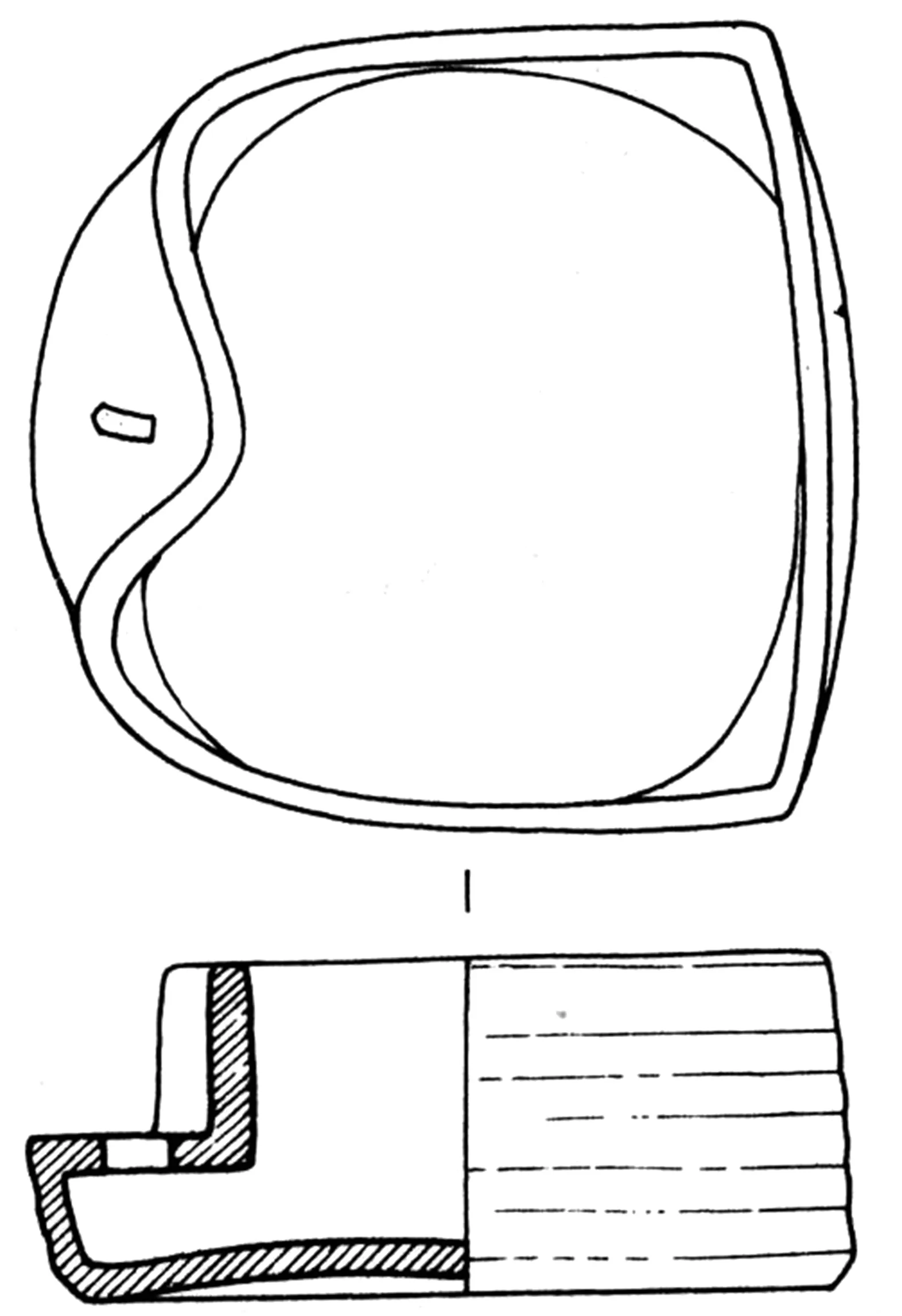

Ⅰ式:2件。平面近似圆形,带厕猪圈。

标本:新野县前高庙村汉画像石墓M2出土[9],圈为圆盆形,圈的前面有一少部分向内压平,下空,在此处建一厕所,并与厕所两山墙相连。圈的后面壁沿上筑一小屋,小屋的底部和圈底烧结在一起,其两侧和圈壁压下部分的两侧相连,四阿式顶,覆瓦垄。顶是烧制以后再放上去的,制作极其简劣。圈外侧施绿釉。通高17厘米,圈高5厘米,圈径21厘米。(图2-1)

Ⅱ式:1件。圆形无厕猪圈,圈的制作较为简单粗糙。

标本:淅川县杨岗码头 M8:9出土[12],夹砂灰陶,圆盘,盘口沿上作一间房屋模型,四阿式顶,通高18.4厘米,盘径16.6厘米。(图2-2)

(三)C型 不规则形

1件。

标本:镇平县程庄墓地 M132:11出土[8],泥质灰陶,圈栏三面较直,一面上部向内曲折,中部有一孔,底向内凹。通高7.2厘米,长18厘米。(图3)

三、南阳出土汉代陶猪圈的器形特征及演变

近年来,随着考古新发现的不断增多,南阳地区出土两汉时期陶猪圈数量也在不断变化,其发展演变的脉络也逐渐变得明朗。从现有资料来看,南阳地区的陶猪圈自西汉中期兴起,作为明器开始出现于墓葬之中;至东汉中期其得以盛行,墓葬中的陶猪圈数量逐渐增多;东汉末年,由于战乱、生活习俗以及历史发展等诸多原因,陶猪圈作为明器在墓葬中出现衰落。通过对南阳地区两汉时期陶猪圈考古类型学分析,我们发现其器形主要经过四个时期的演变,具体如下:

(一)西汉中期

西汉中期,南阳汉代陶猪圈明器始见于该时期的墓葬,该时期丧葬制度基本上还是沿袭先秦时期的做法,陶塑的陪葬品形制偏重仿铜礼器,多为鼎壶敦盒,陶猪圈比较少而且形制也比较简单,陶猪圈为方形院落式,多为泥质灰陶,制作较规整。从结构方面看,圈带一厕,四周围墙,后墙增高,上置悬山顶,前部矮墙有门,猪舍与厕所以矮墙相隔,墙上有孔,猪舍与厕相互通气。主要流行Aa型Ⅱ、Ⅳ式。

(二)西汉晚期

西汉晚期,陶猪圈的出土数量逐渐增多,而且形制也比较丰富。从结构方面看,多为圈带一厕,开始出现少量圈带二厕或无厕圈。猪圈四周围矮墙,靠后墙一端建成方形小屋,内设一厕所,置四阿式顶或悬山顶,小屋靠圈墙壁开一孔,厕与圈相通。圈带一厕,厕门向外开;圈带二厕,位于后墙两端,呈平行对称状,男女分用,墙外设有通道,方便出入厕所或饲养。主要流行陶猪圈器形为Aa型Ⅰ式、Ⅲ式,Ab型Ⅰ式,Ac型Ⅰ式。

(三)西汉晚期至东汉早期

图2 B型圈舍

该时期出土陶猪圈形制开始趋于复杂多样化,陶猪圈多为平面长方形,多阁楼式厕楼,前墙开一门,中间为猪圈,后墙两端对称二层小阁楼,厕顶四阿式或悬山式设计,楼前有一斜坡形通道直达底部,厕所底部与猪圈相通,圈墙外出现纹饰和刻字。不带厕弧边方形和不规则形陶猪圈也有少量出现。主要流行的陶猪圈器形为Ab型Ⅱ式、Ac型Ⅲ式、C型。

(四)东汉中晚期

该时期,陶猪圈出现明显的衰退迹象。特别是东汉末年,在上层统治者对厚葬之风的抵制之下,厚葬制度又一次受到冲击,陶器模型明器制作工艺从精细到粗糙,造型从丰富到简单,简单粗糙的圆形带一厕圈圆形、方盘形无厕陶猪圈模型相继出现,圈带两厕和阁楼式圈厕楼已经不见。主要流行的陶猪圈器形为Ac型Ⅱ式,B型Ⅰ式、Ⅱ式。

四、结语

通过对南阳地区汉墓出土的陶猪圈进行梳理和类型学分析,了解到这一地区两汉时期陶猪圈的发展演变以及社会生活情况,从中可得出以下认识:

(1)从南阳地区汉墓出土的陶猪圈明器数量来看,两汉时期该地区的家猪饲养技术成熟,尤其是圈养技术更为显著。其养猪业发达,家猪饲养已形成规模。

(2)南阳地区两汉时期的陶猪圈向我们展示了这一时期猪圈的多样化,从独立式到与厕所相连,陶猪圈的形制由简到繁、由粗到精,为我们研究这一地区猪圈的建造提供了大量的考古学实例,使历史文献与考古实例得到相互印证。

图3 C型圈舍

(3)这一时期南阳地区的猪圈与厕所相连的陶猪圈数量较多,表明养猪积肥已经受到人们的重视。同时,这也是我们研究两汉时期农业生产和农业生活的实物资料。

(4)汉代“事死如生”的观念依然深入人心,在农业社会中,家畜的饲养以及数量,仍然是一个家庭及其家族财富的象征,同时也是衡量其社会地位高低的标准,陶猪圈的出现正好顺应其需要,作为祈求死者能在冥界和来生拥有丰富财富的体现,因此其多出现在两汉时期的墓葬之中。

总之,陶猪圈作为两汉时期墓葬明器中的一个类型,其所反映的是汉代 “事死如生”的思想和财富观念。农业生产、生活和建筑的发展与演变,也是汉代南阳地区农业经济、建筑技术、家畜饲养技术等高度发达的体现,为我们运用考古学资料进一步深入研究两汉时期的社会发展,提供了难得的实物佐证。