中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系标准的构建研究*

2018-09-20陈秋琨

陈秋琨

(福建工业学校,福建 福州 350002)

中等职业教育培养目标定位是否科学,评价是否合理,直接影响到中等职业教育人才培养的质量。2015年10月,李克强总理对首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛的批示指出:“把创新创业教育融入人才培养,切实增强学生的创业意识、创新精神和创造能力,厚植大众创业、万众创新土壤,为建设创新型国家提供源源不断的人才支撑。”适应新时代“互联网+”背景下的中等职业营销专业创新创业人才培养目标是:以培养学生创业创新精神和岗位实践能力为重点,培养学生适应“互联网+”背景下专业岗位所应该具备的专业知识、职业与技术能力、跨界融合专业知识和创新创业意识;培养学生适应市场竞争和自身发展所需要的德、智、体、美综合职业素质;培养能在生产、服务、技术和管理一线工作且具有一定创业创新意识的高素质新型技能人才。

制定科学合理的中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系标准,对帮助营销专业学生成长成才具有很好的促进作用。课题组通过在营销课程融入创新创业实战项目的2年研究实践,通过结合原有的营销专业人才培养评价体系,构建出中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系指标,确定了各指标的权重,并进行了实践验证。该体系具备一定的可操作性和应用性,可为中等职业学校完善营销专业人才培养评价体系提供参考。

1 创新创业人才培养评价体系标准构建的理论基础和现实需求

1.1 理论基础

1.1.1 价值论基础

价值论是关于价值的性质、构成、标准和评价的哲学学说。从价值论的视阈出发,中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系的构建是以科学的、客观的样本为基础,依据特定的评价内容对评价对象进行价值判断,并得到判断结果的过程。中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系标准的构建要反映价值主体(创新创业意识)对价值客体(中等职业学生成才)的评价需求,需要从价值论层面去验证价值取向问题。

1.1.2 系统论基础

系统论把研究对象纳为一个整体,通过要素、环境和整体3者之间的相互关系和变化规律性加以研究。从系统论研究视角出发,中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系标准的构建应具备整体性、结构性和动态性,即要求以不同的评价内容为基础,以动态的方式构建一个能够从客观上整体反映中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系的指标。

1.1.3 利益相关者理论基础

爱德华·费里曼指出,利益相关者是能够影响一个组织的目标的实现。营销专业创新创业人才培养的参与主体涉及学校、行业企业、教师和学生等多个不同的组织机构或个体,每一个组织或个体都有自己的不同目的或需求,都渴望能够获得利益,因此中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系指标设定要充分考虑各相关主体的利益诉求。

1.1.4 国际经验基础

西方发达国家建立的质量评价体系对完善国内职业教育人才培养评价体系标准的构建提供了借鉴。教育质量评价是日本职业学校必须履行的义务,它采取学校自评与社会外评相结合的方法来监控教学质量。德国职业学校使用自行制定的《职业学校质量评价等级表》和《职业教育质量评价指标体系》进行的自我评定,并与外部评定相结合,对提高德国职业教育质量起到很好的促进作用。

1.2 现实需求

1.2.1 政策需求

健全科学合理的人才培养评价体系标准是提高职业教育教学质量的有效保障,也是国家相关职能部门制定相关政策必须综合考虑的要素。如:教育部等6部门印发的《现代职业教育体系建设规划(2014—2020年)》(教发〔2014〕6号)提出了:“完善学校、企业、研究机构和其他社会组织共同参与的职业教育质量评价机制”。此外,建立和完善创新创业人才培养评价体系标准对配合实施《中等职业学校办学能力评估暂行办法》(国教督办〔2016〕2号)和《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)具有现实的意义。

1.2.2 产业转型升级对创新型人才的需求

2015年5 月颁布的《中国制造2025》行动纲领,正式开启了中国制造业由制造大国到制造强国再到中国智造的产业转型升级之路。实现这一转变需要大批具有创新意识的技能人才,创业创新人才培养评价体系标准的构建,对培养适应产业转型升级需要的人才规格起到很好的推动作用。

2 创新创业人才培养评价体系标准指标的设计与构建

2.1 指标设计

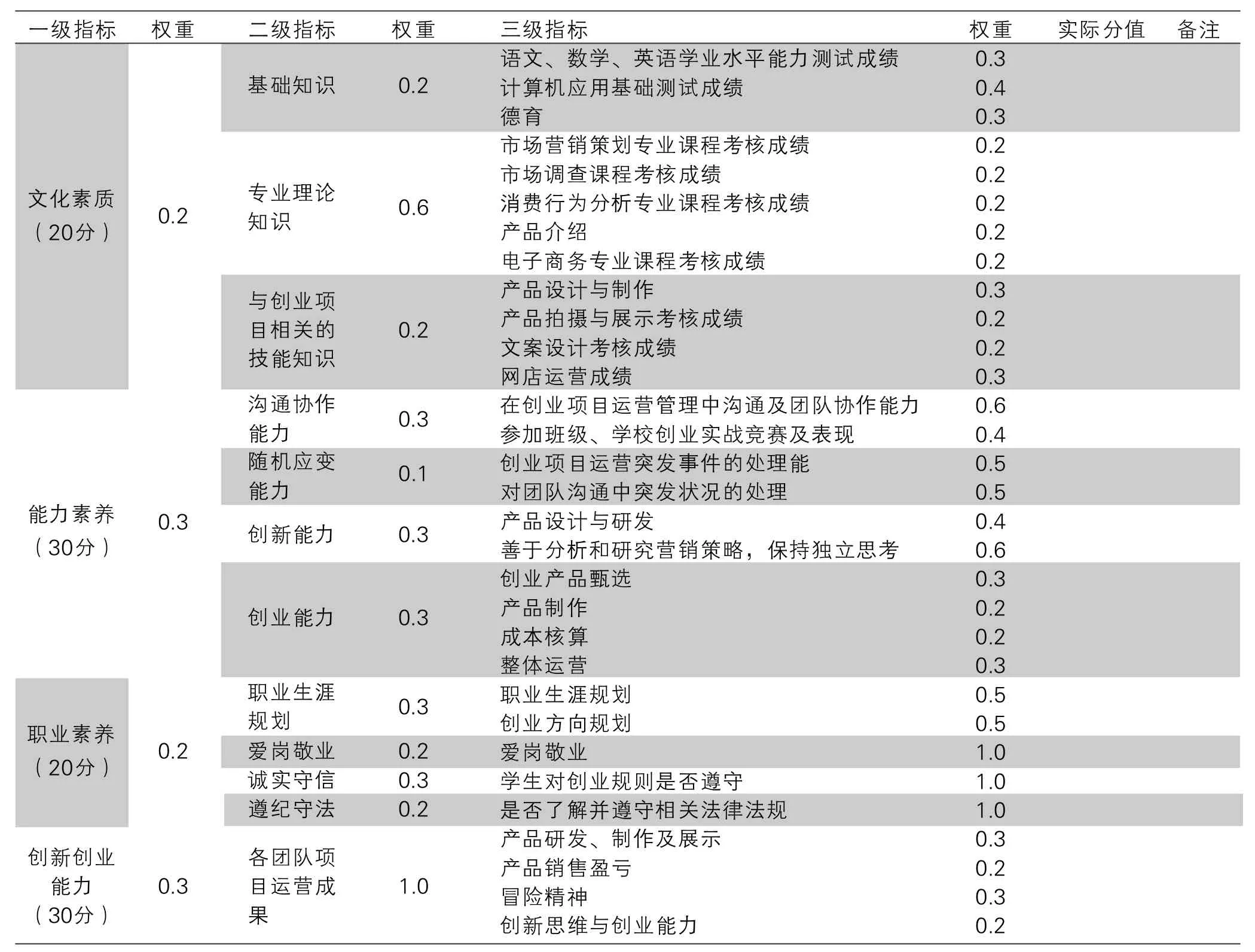

中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系的设计,要突出行业指导,校企协同的合作机制,以培养学生的德智体美全面发展,注重学生的职业道德教育,将创新创业意识融入学生日常课程教育之中。课题组调查了武汉和福建的6所职业院校的师生代表(约263人次),并对5家企业的主管和员工代表20人进行访谈。通过召开专家座谈会,根据创新创业人才的素质能力要求,从企业的需求出发,优化专业的课程体系,深入进行教学改革,确定了文化素养、能力素养、职业素养和创新创业能力4大方面的一级指标体系和11个二级指标体系。

2.1.1 文化素养

掌握语文、数学、英语、德育(含心理健康)、计算应用基础等文化基础知识;掌握市场营销、消费行为分析、市场调查等专业理论知识;掌握与创业项目相关的产品设计与制作、产品拍摄与展示、创业之文案设计、电子商务系统的分析、设计、网店运营以及电子商务网站维护等专业技能知识。

2.1.2 能力素养

通过真实创业项目实战,在创业项目运营管理中具备沟通协作能力;具备处理突发事件、团队冲突等随机应变能力;具备产品设计、营销策略分析等创新能力;具备创业产品甄选、产品制作、成本核算、整体运营等创业能力。

2.1.3 职业素养

通过真实创业项目运营,具备职业生涯规划、创业方向规划的能力;感受创业艰辛具备爱岗敬业、诚实守信、遵纪守法的品质。

2.1.4 创新创业能力

检验创新思维、创业能力、冒险精神、各团队项目运营成果,来了解学生对创新创业意识掌握度。

表1 中等职业学校营销专业创新创业人才培养评价体系标准

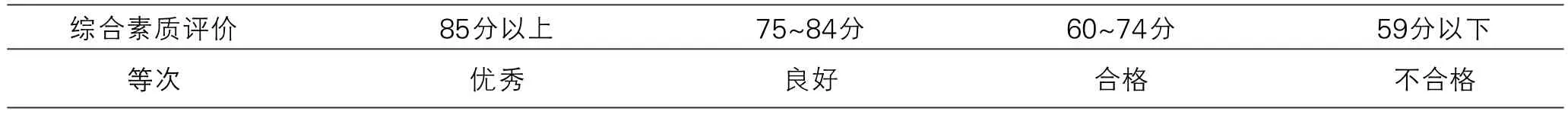

表2 综合素质评价等次与对应分值

2.2 指标构建

课题组主要采用层次分析法(The Analytical Hierarchy Process简称AHP),根据评价指标选取和设计的原则,进行评价方法及指标权重的确定。该方法1982年引入到中国大陆,它由20世纪70年代中期由美国运筹学者Saaty.TL教授提出,是一种将决策者的定性判断与定量分析相结合的分析方法。

课题组采用AHP的标度原理对不同层次的各个指标进行赋权,在建立判断矩阵时,聘请了企业专家和相关学科的教师,运用专家咨询法对指标进行比较并赋值,计算各指标权数并进行归一化处理,确定出文化素养、能力素养、职业素养、创新创业能力子系统中各指标的权数,并确定各分值对应等级(表1),依据权重对应的综合评价等级如表2所示。

3 创新创业人才评价体系标准构建的分析与实施建议

3.1 构建分析

创新创业人才评价体系标准是一个相互关联互为一体的综合评价工程。通过课题组的实践研究,创新创业教育的文化素质是评价标准的基石,文化基础掌握越好,创新创业意识和技能掌握也越好,所产出的项目成果的质量也越高。能力素养是评价标准的深化,没有实战技能能力的检验,很难掌握创新思维和创业意识。在主观方面,创新思维和创业能动性的评价标准也是至关重要的,空有基础知识和实战技能能力,没有创新思维和创业能动性,也就会失去冒险精神,灵性思维,也就无法面对可能出现无法预计的一系列的挫折,从而导致创业的失败。为此,创新思维和创业能动性是非常重要的评价标准,而且这些标准往往容易被人所忽视。创业教育的目的是培养学生能够规划自己有可能从事某一方面的创业意识,这不仅需要学生具备一定的文化知识、职业素养之外,还要有解决问题的能力,具备事业心与开拓能力。

3.2 实施建议

3.2.1 注重发展与动态相结合

首先人才培养的评价应该是个发展的过程,其中既包括其在学校期间的理论及职业技能学习和平时表现,也涵盖其对自已职业生涯的规划、毕业后工作岗位表现的评价。评价的最终目的不是鉴定学生,而是培养学生创新创业的意识及能力,促使学生不断成长和发展。因此,评价过程也应该是动态的、发展的。一方面,通过引入行业企业标准,以反映教学对技术进步的反应速度,并对学生的作品和工作任务完成质量进行全过程评价,同时对学生的团队协作和学习态度纳入全过程考核;另一方面,要用发展的眼光看待学生,可以随着学生的学习成长适当调整评价指标及其权重,注意纵横向比较,以弥补评价过程存在的不足之处。

3.2.2 发挥多元评价主体作用

建立创新创业人才培养评价体系是对学生实施创新创业意识及能力教育的前提条件,在传统的学生评价中,教师是评价的主体,学生是评价客体。而在以创业实战项目为载体的创新创业人才培养中,通过引入行业企业标准,建立起校企协同的多模评价模式,即:“教师评价+企业评价”“同学评价+自我评价”“过程评价+结果评价”“意识评价+素养评价”。通过校企协同,学生自我评价模式,一方面实现教学过程与生产过程对接,课程内容与职业标准对接;另一方面通过学生自我评价,让他们参与到评价中来,以充分调动学生学习的主观能动性,避免教学中的被动接受,这样有助于学生积极地寻求自我完善和发展。

3.2.3 发挥定性与定量考核的调节机能

人才培养评价的公平性,直接决定结果的可信性,因而采用灵活的可量化的保障措施进行评价。在创新创业人才培养课程教学中,任课老师可以通过不同的考核方式来检测学生的创新能力、思维活跃能力及创业能力。例如通过小组讨论,小组代表成果展示来探究学生的思维活跃性,或者通过方案设计来考察学生的创新性,或者通过网店盈亏来考察学生的创业能力。除了定性考察外,定量考察也是必要的,通过阶段测试,考察学生的理解力和判断力也是不可或缺的。

4 实践过程发现的不足与改进

实践发现该评价体系标准存在以下不足:

⑴ 受研究时间、学生素质、实践项目等影响,本评价体系选用内容的普适性和客观性还有待进一步验证;

⑵ 本评价牵涉行业企业、教师、学生、企业指导教师等多个主体,不同主体的利益诉求必然导致评价指标体系设计有所差异;

⑶ 各权重赋值过程对学生的能力诉求、企业诉求研究不足,导致各指标的赋值还有待进一步完善。

针对上述不足,提出以下改进:

⑴ 在实践的基础上进一步完善评价体系标准内容,如针对技术进步,学生素质等构建与学生文化素质相关内容;

⑵ 扩大创新创业思维和能力的研究范围,根据不同区域,不同层次的学生来探索差异化的评价体系标准。