基于《国标》的化工专业课程体系构建研究

2018-09-20刘和秀申少华曾坚贤郑柏树刘国清

刘和秀,申少华,曾坚贤,郑柏树,刘国清

(湖南科技大学 化学化工学院 化工与材料国家级实验教学示范中心,湖南 湘潭 411201)

湖南科技大学化学工程与工艺专业(以下简称化工专业)于1989年开始招收专科生,1995年招收本科生,2000年被批准为国家管理专业,2012年被批准为教育部卓越工程师培养计划专业和确定为湖南省普通高校“十二五”专业综合改革试点项目专业。近30年来,化工专业以社会需求为导向,以发展特色型地方院校及专业建设为思路,形成了本专业人才培养的优势和特色。为了进一步提高人才培养能力,实现化工高等教育内涵式发展,培养多样化、高质量人才,根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》[1](以下简称《国标》),特对化工专业课程体系构建进行了研究。

1 化工专业课程体系构建的研究现状

课程体系是指在一定的教育价值理念指导下,将课程的各个构成要素加以排列组合,使各个课程要素在动态过程中统一指向课程体系目标实现的系统,是实现专业培养目标,构建学生知识结构的中心环节。

对于化工专业课程体系的构建,诸多学者从不同角度进行了大量研究。董凌波[2]分析了我国高校课程改革中“以学生为本”的缺失及原因,以及推进“以学生为本”课程改革的途径选择。魏小琳[3]指出:后现代视野中的高校课程体系改革和建设应实现教学目的从工具论向本体论转变、教学内容从预设向生成转变、教学过程从教师权威向学生主体转变、教学评价从单一向多元转变。姚薇[4]提出:加强高校化工类专业课程体系建设应实现培养理念向“以学生为本”转变、课程设置向综合化转变、课程选择向多元化转变、教学内容向层次性转变、课程评价向科学化转变。

申少华等[5-6]对化工专业人才培养方案、培养模式、教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等方面的综合改革与建设进行了深入研究。胡忠于等[7]结合学校的办学定位、学科特色和服务面向等,构建与创新了化工卓越工程师培养计划的实践教学体系。杨明平等[8]提出了创新应用型化学化工类专业“2+1+1”的大类人才培养模式,并构建了与该培养模式相适应的模块化课程体系。

尽管如此,化工专业课程体系的构建仍存在诸多问题,如培养理念陈旧落后、学科专业设置过细、课程内容重复狭隘、课程结构比例失衡、课程层次衔接不畅、课程评价体系不全等。

上述问题的存在既影响了化工专业人才培养质量,也影响了我国化工行业的快速发展。因此,针对化工专业课程体系构建所存在的问题和不足,开展基于《国标》的化工专业课程体系构建研究是十分必要的,对提高人才培养能力,实现化工高等教育内涵式发展具有重要的理论和实际意义。

2 化工专业现有课程体系存在的问题与不足

课程体系是知识结构中“专业”属性的体现,构建科学合理的专业课程体系是实现专业人才培养目标的基本要求。课程体系包括核心课程体系、通识类课程、学科基础与专业类课程、主要实践性教学环节等。化工专业现有培养方案于2017年修订,共185学分。对照《国标》,本专业课程体系的构建主要存在以下问题和不足。

2.1 核心课程体系

核心课程体系是实现人才培养目标的关键。根据人才培养目标,将核心知识领域的内容组合成核心课程,并遵循学科的内在逻辑顺序和学生知识、素质能力形成的规律,适当增加校院研究或应用特色内容,形成专业核心课程体系。

除特色实践外,《国标》要求开设核心课程23门,共76学分。本专业开设核心课程30门,共85学分,符合《国标》要求,但仍存在一些问题:①计算机与信息技术(见表1)开设了大学计算机基础、C语言程序设计A及其实验等3门课程,共5.5学分,比《国标》多3.5学分。②所开设的电工与电子学课程(见表2),4学分,比《国标》多2学分。③化工安全与环保以专业选修课形式开设(见表2)。④专业实验(见表3)1.5学分,比《国标》少0.5学分。⑤特色实践(见表3)开设了化工制图实验等5门课程,共10学分,既没有体现校院特色,也不能满足学生需求。

2.2 通识类课程

通识类知识包括人文社会科学、数学、物理学、外语、计算机与信息技术、体育、实践训练等知识。《国标》要求通识类课程至少占总学分的20%,使学生在从事工程技术工作时能够考虑经济、环境、法律、伦理等各种制约因素。本专业所设置的通识类课程如表1所示。

表1 通识类课程一览表

注:通识教育课要求完成9.5学分(含创新与技能学分,公共艺术类选修课2学分),选修人文素质类课程为主。

从表1中可以看出,通识类课程设置主要存在以下问题:①除9.5学分的通识教育课外,还开设了35门课程,占课程总数(80门)的43.75%。加上通识教育课,共73.5学分,占总学分的39.73%,比《国标》要求的20%高出几乎一倍。②开设了2门、共4学分,由学工处和就业指导处授课,与专业及专业教师无关的就业指导和创业基础理论课程。③开设了大学英语实践(1)等7门0学分课程。

2.3 学科基础与专业类课程

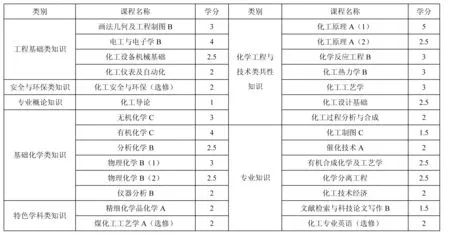

表2 学科基础与专业类课程一览表

注:专业选修课11选3:化工专业英语、生物质能源技术、煤基多联产与IGCC技术A、煤化工工艺学A、新能源概论、化妆品工艺学、电子化学品及生产技术、涂料与胶粘剂A、化学能源技术、合成染料及颜料、化工安全与环保。表3中以化工专业英语等3门课程做代表。

学科基础类课程包括工程基础类知识、安全与环保类知识、专业概论知识、基础化学类知识、化学工程与技术类共性知识、特色学科类知识,应能体现在本专业应用数学和自然科学知识的能力的培养。专业类课程包括无机化工、有机化工、精细化工、煤化工、高分子化工、电化学工程等相关领域知识,应能体现设计和实践能力的培养。《国标》要求学科基础与专业类课程至少占总学分的35%。本专业所设置的学科基础与专业类课程如表2所示。

从表2中可以看出,学科基础与专业类课程设置主要存在以下问题:①共开设了28门课程,占课程总数的35%;共70.5学分,占总学分的38.11%,比《国标》最低要求的35%仅高出3.11%。②未开设工程力学课程。③除精细化学品化学A外,其他特色学科类知识课程均以选修课形式开设,既没有体现专业学科特色,也不能促进课程设置向综合化转变、课程选择向多元化转变、教学内容向层次化转变。④除了无机化工、有机化工、精细化工开设了必修课外,煤化工、高分子化工、电化学工程等相关领域专业知识只开设了1~2门选修课。

2.4 主要实践性教学环节

为了培养学生的动手能力和创新创业能力,本专业所设置的主要实践性教学环节包括基础化学实验教学、化工实验教学、综合实践教学、特色实践教学,《国标》要求主要实践性教学环节至少占总学分的25%。本专业所设置的主要实践性教学环节如表3所示。

表3 主要实践性教学环节一览表

从表3中可以看出,主要实践性教学环节设置主要存在以下问题:①共开设了17门课程,占课程总数的21.25%;共41学分,占总学分的22.16%,没有达到《国标》的最低要求(25%)。②专业实验未达到《国标》最低要求。③未专门开设创新与创业训练课程。④只开设了化工制图实验等5门特色实践教学课程,既没有体现校院特色,也不能满足学生对实践教学环节多元化的需求,更不能满足培养学生的动手能力和创新创业能力的需要。

3 化工专业课程体系构建的思路和举措

按照德智体美全面发展的要求,正确处理专门人才培养与综合素质提高之间的关系,贯彻落实通识教育、创新创业教育与专业教育相结合的课程设置思想,促进学科交叉和融合,力求为学生创新能力发展和终身学习奠定坚实的基础。针对本专业现有课程体系存在的主要问题和不足,拟采取以下思路和举措使课程体系构建更为科学合理。

3.1 优化核心课程体系

核心课程体系要根据经济社会发展和科学技术进步对人才专业知识、能力和素质的要求设置,要按照《国标》、国际专业认证和行业标准的要求科学设置,要注重理论与实践紧密结合,反映学科专业特色并形成竞争优势。

本专业核心课程体系虽然符合《国标》要求,但仍需优化:①减少计算机与信息技术、电子电工技术类课程的门数和学分,各开设1门2~3学分的(含实验)课程。②化工安全与环保以必修课形式开设。③增加专业实验的学分,使之达到《国标》最低要求。④大力开设特色实践课程。

3.2 整合通识类课程

通识类课程是实现素质教育的有效方式,是构成本科学生知识和素质结构的基础性课程,在通识教育中,贯彻“博学与精专相统一”的个性化发展原则。

通识类课程门数占总课程门数几乎一半,学分比《国标》要求高出几乎一倍,需要大力整合,使之科学合理。①整合课程资源,大力减少通识类课程的门数和学分。②将就业指导和创业基础两门理论课程改为以专业教师训练为主、企业行业高级工程技术人员讲座为辅的创新与创业训练课程(特色实践课程)。③所开设的7门0学分课程,最好作为第二课堂内容,不要列入培养方案。

3.3 完善学科基础与专业类课程

学科基础类课程要体现按学科大类进行人才培养和教学组织的需要,通过对相关课程的优化整合,夯实和拓宽学生的知识基础,增强学生的发展后劲。专业类课程既体现专业培养目标,又体现专业特点和办学特色,是集中培养学生专业素质与能力的课程模块。专业课程分为专业主干课程、专业选修课程,须将新知识、新理论、新技术及时充实到专业课程内容中,引导学生及时掌握学科领域最新研究进展和成果。

虽然学科基础与专业类课程设置较为合理,但仍需完善:①适当增加课程门数和学分。②增开工程力学课程。③开设5~6门既能体现专业学科特色,又能促进课程设置向综合化转变、课程选择向多元化转变、教学内容向层次化转变的特色学科类知识课程。④煤化工、高分子化工、电化学工程等相关领域专业知识至少开设1门必修课。

3.4 强化主要实践性教学环节

按照《国标》、专业认证与评估标准及卓越教育计划质量标准要求,结合理论课程教学进程安排,确定实践课程内容和教学方式,构建合理的实践教学平台,加强实践教学,提高学生的动手能力与创新创业能力。

主要实践性教学环节离《国标》要求差距较大,需要大力强化:①大力增加课程门数和学分,增加专业实验学分,使之达到《国标》最低要求。②根据学校创新创业教育改革实施方案,结合各专业特点,依次递进、有机衔接、科学合理专门开设创新与创业训练课程,取消《创业基础》和《就业指导》课程,促进创新创业教育与专业教育有机融合,把创新创业教育贯穿人才培养全过程,提升学生创新创业就业能力。③大力开展特色实践教学,以满足学生对实践教学环节多元化的需求和培养学生的动手能力与创新创业能力的需要。

4 结语

综上所述,通过相关资料的收集整理,分析了化工专业课程体系构建的研究现状。对照《国标》,剖析了学校化工专业人才培养方案所设置的课程体系。针对所存在的问题和不足,提出了化工专业课程体系构建的思路和举措,通过落实和实施这些思路和举措,可以构建更为科学合理的化工专业课程体系。