基于老年人需求的天津日间照料中心优化研究

2018-09-18高梦溪袁逸倩

高梦溪, 袁逸倩

(天津大学建筑学院, 天津 300072)

截至2015年,天津市市内6区60岁以上人口有57.96万人,占总人口28.82%,65岁以上人口有37.76万人,占总人口的18.78%[1],远超国际通用标准的10%与7%,老龄化问题严峻。天津市政府自2003年以来提出一系列加快养老服务发展进程的条例,通过政策引导以及资金支持,大力扶植社区养老发展。2009年首次对社区日间照料中心的规模进行了具体界定[2],使其在功能布局上对应服务职能需求。在此基础上,促进了建设规模的规范化发展,但另一方面也迫使无法满足功能需要的既有建筑进行改建、扩建,以求能在建设层面符合运营的基本条件,而往往忽略了从使用主体角度出发,进行人性化的设施规划与建造。实际调研中发现,日托功能的床位空置率较高,原本缓解养老机构床位紧张的功能定位,并未达到预期效果。

一、 国内外文献综述

1. 社区养老模式的护理优势

老年人的身体机能随年龄增长逐渐退化,传统模式下的“在宅养老”已无法满足老年人的多样化养老需求。老年人对于生活选择的异质性,需对人与环境的实际关系进行现实性评估,将老年人的能力与环境需求相匹配,提供与之相适应的持续照顾[3]。同时,对于需要介护的非健康老人,社区专业化护理为其提供了身体治愈的便利,也增强了老年人的“社区归属感”。Outi等[4]提出共享社区服务的合居模式,对于缓解老年人的孤寂感,提高社区意识具有积极的推动效应。Skye等[5]在研究家庭护理者与社区专业照顾人员对蛋白质缺乏型老年人的作用时,发现在专业护理人员支持下,老年人营养不良的比率呈明显下降。此外,社区服务对老年人在入院前与出院后的心理支持与身体护理起到至关重要的作用[6]。

面对我国机构养老资源紧缺的现实情况,社区日间照料中心的非隔离式社区照顾模式,为半失能、轻失能老人的护理提供了新思路,在一定程度上,减少养老成本[7]。而针对使用者的行为感知与健康恢复治疗,则可对社区日间照料中心进行精细化设计,使老年人在熟悉的环境内享受优质的服务。将老年人的健康医疗活动分为“主动式”与“被动式”的行为系统[8],进而以合理化设计满足其场所体验。根据老年人自身因素分析以及社区养老需求的分类[9],对社区日间照料中心的建设标准提出相应的修改建议,以切实提升生活品质。

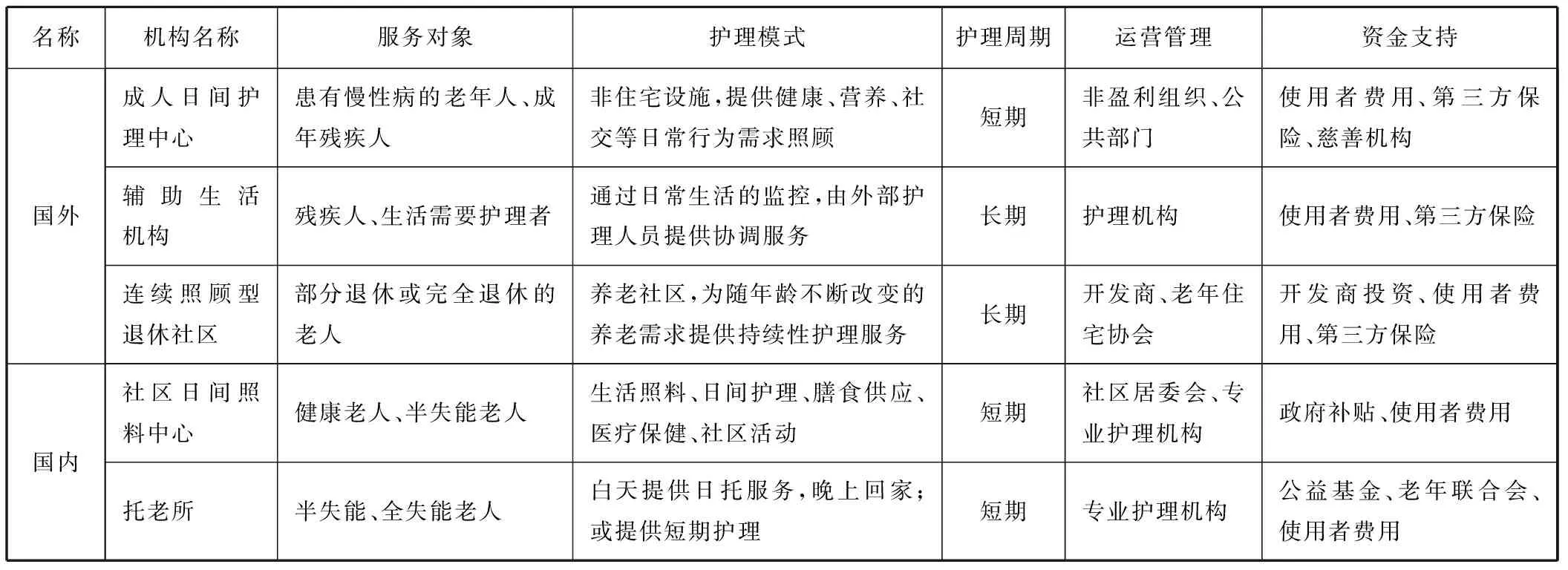

2. 社区老年公共服务设施类型研究

国内外对于社区养老设施的称谓略有差异,但从护理模式的角度,国外的成人日间护理中心、辅助生活机构,国内的居家养老服务,社区日间照料中心都是以社区为依托,引入专业护理机构,实现老年人在熟悉的环境享受专业养老服务的诉求。而连续照顾型退休社区则限定了居住区的类型,形成了随着老年人护理时间周期改变的持续型养老社区,在一定程度上涵盖了老年人社区养老所需的服务设施。珀金斯对国外业已成熟的养老设施进行了详实的概念阐释,并据此提出了针对老年人需求的设计要素[10]。

目前,我国在研究层面尚未对社区养老设施进行概念式的明确界定。托老所的概念引入较晩,与之配合的服务体系架构尚未到位,实际上起到的职能更多的是“养老”而不是“托老”,因此具有特殊的属性功能,相当于社区级别的机构养老服务设施,主要针对的服务对象也由原本的健康及半失能老人,转为了对部分失能、全失能老人的看护服务(见表1)。

表1 国内外社区级别老年服务设施对比

本文的主要研究对象,即社区日间照料中心,属于社区级别养老服务设施,运营主体为社区居委会下属的老龄办,通常与社区居委会办公地合建,不仅包含“日间照料”还有“社区服务”的使用功能。因此,在名称上不同社区呈现差异化,如社区养老服务中心、老年人日间照料中心。这些设施目前与“社区日间照料中心”行使相近的职能。

3. 使用需求对社区服务设施规划政策的影响

Peek等[11]主张老年服务设施以及技术的成功应用要根据每个社区居民的具体需求定制,同时需要各利益相关者提供大力支持。Szanton等[12]则认为,居家老年人社区参与偏好,反映了社区客观环境条件的影响,对社区环境设计起到重要作用。Lai等[13]基于构建老年人满意度模型层面,在亚洲经济语境下提出建立老年友好的医疗服务设施、交通以及室外空间环境,以长久保持老年人与社区之间的联系。

近年来,国内研究也相继提出以使用者需求以及使用后评估为出发点的老年社区规划论点。例如,利用“自下而上”与“自上而下”相结合的使用后评价,建立“社区更新反馈”,以完善社区适老化更新策略[14]。由传统的配置规范和标准,转向从老年人微观主体角度出发,关注其需求特征以及主观满意度[15]。也有相关研究利用GIS平台优化既有设施布局,以期更好地适应使用者需求[16-17]。

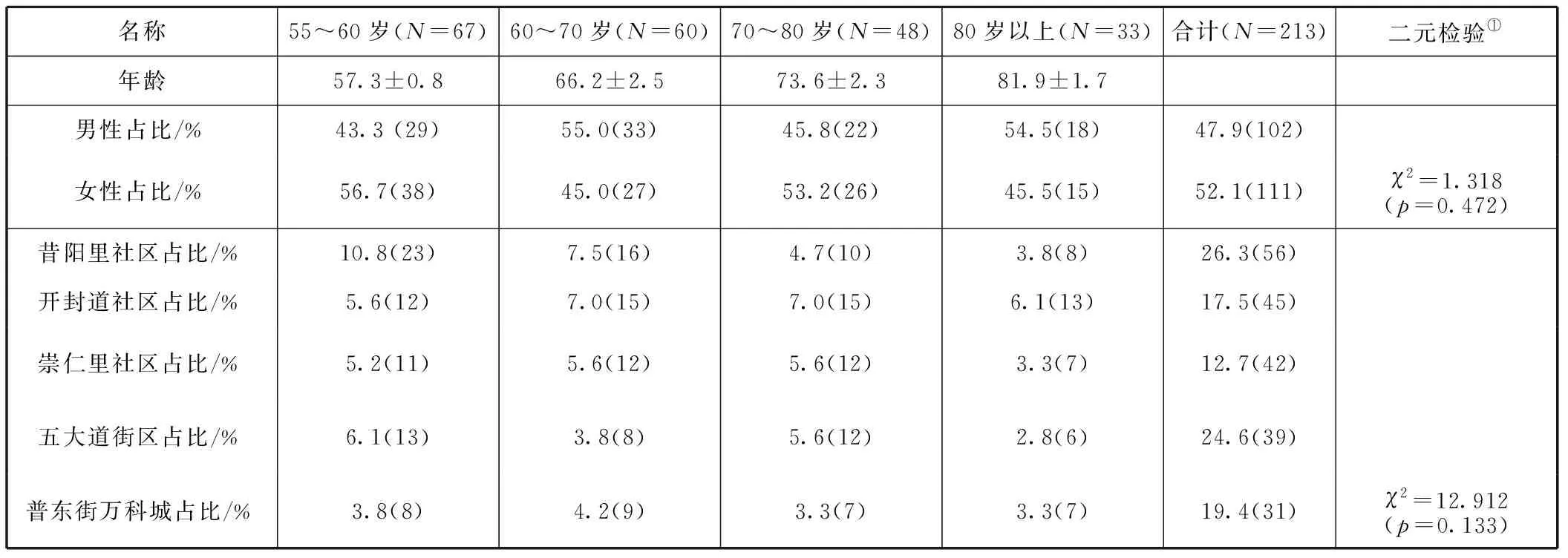

二、 社区日间照料中心调研分析

本次调研自2016年3月开始,选取天津城区5个较为典型的社区,对老年人行为特征、活动需求以及主观满意度进行为期3个月的调研。研究对象为55岁以上老年人,并将受访老年人年龄以5~10岁为递增界线进行划分。在社区居委会的协助下,集中组织老年人填写以及随机个体发放问卷相结合的方式,在被调研者认知水平较低的条件下,对问卷进行逐一讲解,充分保证其思考时间,确保调研样本的真实有效性。在此基础上,对5个社区日间照料中心进行多次调研,共发放问卷275份,回收有效问卷(完成度为80%以上的问卷)213份,有效回收率77.5%(见表2),并将数据导入SPSS 19.0软件,运用二元及多元检验,量化分析老年人使用需求的分布显著性。

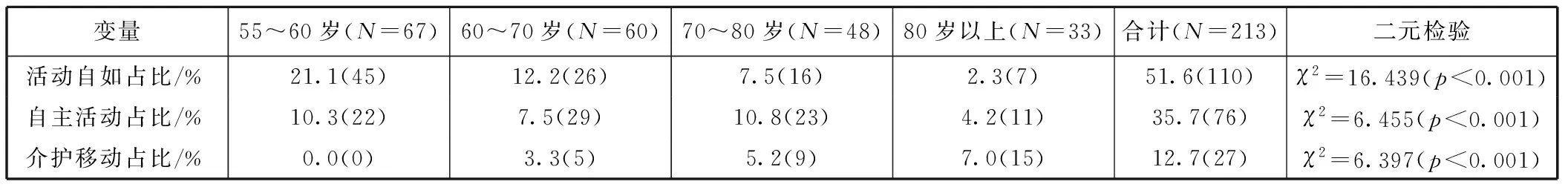

根据SPSS软件对问卷的统计结果(见表3),可将老年人的移动能力分为3个类型:第一类为身体状况良好,活动自如的“活力型老人”;第二类为身体状况较好,但行动略有不便,上下楼梯需借助栏杆扶手支撑的“自主移动老人”;第三类则是需要搀扶或需乘坐护理人员推轮椅行动的“介护移动老人”。 根据对5个社区在日间照料中心活动的213位老人的活动能力统计,活力型老人分别占(21.1%,12.2%, 13.6%, 2.3%),自主移动型老人分别占(10.3%,7.5%,10.8%,4.2%)以及介护型老人(0.0%,3.3%,5.2%,7.0%)分布在不同年龄阶段呈现显著化差异(p<0.001)。在一定程度上表明,目前社区日间照料活动中心的主要使用人群年龄集中在55~70岁,有自主活动能力的健康老人。

表2 问卷采访者基本数据

注:所占比例(数量)/卡方检验,即分类变量计算百分比(数目);连续变量计算均值±标准差。

表3 老年人行为能力统计

注:所占比例(数量)/卡方检验,即分类变量计算百分比(数目);连续变量计算均值±标准差。

通过对老年人使用社区日间照料中心的需求统计(见表4),不同年龄段的老年人在歌舞排练、球类健身等动态活动上差异明显(p<0.001),表明老年人自身的行为能力成为其使用需求的潜在因素。在“就餐、送餐”、“医疗保健”、“日间照料”3个选项上,不同年龄的老年人需求差异具有显著性(p<0.001,p=0.046,p<0.001)。但从整体需求上分析,这3类服务内容所占比重较小,老年人针对社区日间照料中心的使用需求仍以活动和社交为主。

表4 主观使用需求

注:所占比例(数量)/卡方检验。

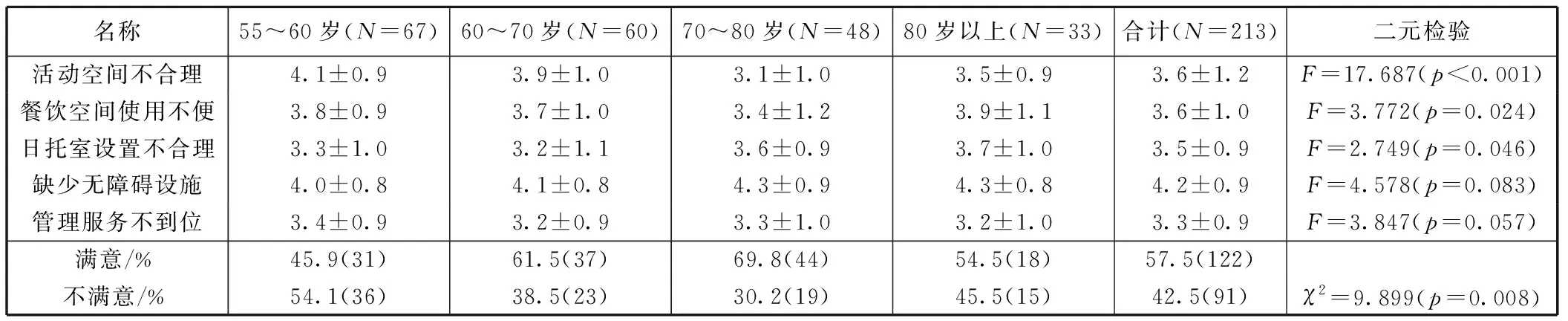

基于相关文献研究以及调研观察结果,我们总结出社区日间照料中心需要改善的多项问题。并在社区居委会协助下,组织多次小组访谈,让不同年龄阶段的老年人进行主观评价,最后统计出选中率较高的5个问题:1)活动空间不合理;2)餐饮空间使用不便;3)日托室设置不合理;4)缺少无障碍设施;5)管理服务不到位。同时将这5项问题设计成调研问卷,采用“李克特量表”量化不同年龄段老年人对社区日间照料中心空间设置及服务管理的主观态度分数。将问题答案赋予分值:“5是非常同意、4是同意、3是不确定、2是不同意、1是非常不同意”。 最后,通过二元选项(满意/不满意)收集不同年龄段的老年人总体的主观满意度数据(见表5)。

表5 社区日间照料中心主观评价

注:百分比(数目)/均值±标准差。

根据统计结果,对于“活动空间不合理”这一项,50~60岁老年人的认同率最高,其次是60~70岁老年人,而70~80岁老年人及80岁以上老年人认同率较低,且具有明显差异性(4.1,3.9,3.1,3.5,p<0.001)。这主要是因为55~70岁老人是使用活动空间的主要人群,在使用过程中会发现更多问题,评价结果更多是根据日常使用体验得出的。据观察,70岁以上老人使用活动设施相对较少,且活动内容多为棋牌、老年课程等静态活动,对于活动空间的使用要求不高,而对于活动空间的设置评价相对较高。

同样的数据结果也反映在“餐饮空间使用不便”这一项,55~60岁老人给出的认可分数为3.8;80岁以上的老年人为3.9;60~70岁老年人和70~80岁老年人给出的分数分别为3.7和3.4,显著性系数为0.024,依旧存在着明显的差异性。呈现这种分布状况的主要原因依旧是对于餐饮空间的使用频率造成的,55~60岁老人在有条件的状况下会充分利用设施内“家庭厨房”的备餐形式,与一起活动的老年人共同就餐,而80岁以上老年人则会利用“社区食堂”就餐,二者对于餐饮空间的评价会从自身感受出发。相较之下,70~80岁老人更多地选择居家备餐,对公共的社区餐饮空间使用率较低,通常是根据客观设置条件判断。

在所调研的5个社区内,日托室的布置情况依据实际功能需求具有明显差异。因此,在“日托室设置不合理”这一选项上,各个年龄段的老人认同度也有所不同(分别为3.3、3.2、3.6、3.7,p=0.046)。随着受访者的年龄增长,认同度逐渐上升,即年龄越大的老年人对日托室的设置状况越不满意。有日托需求的老年人由于空间设计、管理服务、日托费用等不愿意使用日托室,造成现有设施内的日托室空置率较高,是造成高龄老人认为日托室设置不合理的主要原因。数据所体现的结果进一步说明了日托室改造设计的必要性。

“缺少无障碍设施”与“服务管理不到位”是受访老年人普遍认同的选项。在笔者走访的社区日间照料中心内,除了普东街社区日间照料中心内具有电梯外,其他社区日间照料中心均无走廊扶手、电梯、无障碍卫生间等无障碍设施。在与运营者的访谈中了解到,一方面原因是目前的主要服务人群为行动便利的健康老人,另一方面并没有相关规范对日间照料中心的无障碍设施做出明确规定。同时,社区日间照料中心依旧由居委会代为监管,缺乏专业的老年护理团队,无法实现满足老年人不同年龄段的人性化服务。

在“总体满意度”选项上,55~60岁老年人与80岁以上老年人对设施的不满意度较高(分别为54.1%、45.5%,p=0.008)。其中,55~60岁老年人对社区日间照料中心的总体状况最不满意,高达54.1%。为进一步探究社区日间照料中心的各项评价对总体满意度的影响,将“活动空间不合理”、“餐饮空间使用不便”、“日托室设置不合理”、“缺少无障碍设施”、“服务管理不到位”设置为5个自变量,因变量为“总体满意度”的逻辑回归SPSS数据统计模型。由表6可知,5个自变量对因变量都呈现显著负相关性(B<0,P<0.05),即5个选项均对总体满意度评价影响较大。其中,“活动空间不合理”对总体满意度的影响最大(B=-2.778,P<0.001);“服务管理不到位”对总体满意度的影响最小(B=-1.524,p=0.002)。即对于213位受访老人来讲,“活动空间不合理”对总体满意度的影响最高;“服务管理不到位”对总体满意度的影响最低。通过数据分析进一步验证了活动空间、餐饮空间、日托室以及无障碍设施等社区日间照料中心主要功能空间以及管理运营机制,针对老年人心理、行为需求进行适老化改造的必要性(见表6)。

表6 逻辑回归模型分析

三、 设施使用率较低的原因思考

1. 服务主体不明确

从实际调研结果不难看出,目前使用设施的主要人群为55~70岁有自主活动能力的健康老人,而这部分老人的主要需求则是在设施内进行娱乐、社交等活动,对日间照料的使用需求相对较弱,现有的活动空间无法满足其社交需求。

2. 宣传力度有待进一步加强

通过对社区相关职能部门的访谈发现,老年人对于日间照料服务的接受程度较低,对具体的相关问题了解不足。在社区日间照料中心,相较于普通养老机构,日托服务费用因有政府补贴相对较低,尽管如此,仍出现了大部分床位空置的问题。其中一个重要原因是,老年人从观念上尚不能接受这种新的养老方式,对于日托服务的定位及优势不甚了解。

3. 服务质量无法满足养老需求

社区日间照料中心的运营管理及专业护理人员的聘用问题,是能否真正起到养老服务作用的关键。活动设施陈旧,缺少无障碍设施,使得健康老年人对设施的运营情况不满意。在一些容易出现意外的空间,缺少相应的专人监管措施,使得老年人在使用时缺乏安全感。对于主要的日托功能,不仅缺少经过培训的专业服务人员看管,使社区失能、半失能老人无法享受到高质量的护理服务,也缺少相关接送、慰藉等多方位配合服务。因此,现有设施尚不能满足多主体使用者日益多元化的养老需求。

四、 结 语

1. 依据健康程度不同的老年人使用需求,明确服务主体

目前使用社区日间照料中心的人群为健康老人。这部分老人身体状况较好,具有较强的自理能力。活动空间的设施服务应主要满足行动能力良好、身体健康的活力型老人。另一方面,针对日托服务提供照料服务的主要对象为半失能老人,依据老年人的自身状况和需要照料的服务类型,进行系统化评估。并依据评估报告设置相应的配套服务。在满足这部分老年人设施内养老需求的同时,应考虑在设施与家庭之间设置延长服务,例如接送、陪伴等,使社区养老与居家养老充分融合。

2. 设置自下而上,公众参与的共同规划机制

基于社区日间照料中心多主体服务功能的考虑,宜在设施规划之初,建立公众参与机制,根据不同社区的实际情况,充分了解社区内老年人的建设意愿,并针对其需求,对设施选址、功能设置、面积配比进行合理化设计。在初步确定方案时,广泛征集使用者意见,修正不符合老年人使用特点的布局规划,以确保设施满足不同类型老年人的需求。同时,预留可变空间的规划范围,以适应随老年人健康程度变化的可持续动态功能设置。

3. 整合医养结合的康复服务

单一服务体系在促进社区日间照料中心的发展方面,无法满足社区养老的需求,可以通过与相关养老产业相结合,实现资源优势互补。“医养结合”的复合式养老模式,可将医疗机构与社区日间照料服务相对接,使老年人在社区享受持续性的照料服务,并将相关服务纳入医疗保险体系。养老保险产业的相关支持有助于推动养老观念的转变,为社区日间照料中心的养老服务提供保障,形成较为健全的养老服务体系。

4. 加强机构养老与居家养老之间的过渡作用

日间照料功能可作为需要诊疗的老年人“入院前”与“出院后”的服务提供者。在原有老年人休息室基础上,可增设为老年人康复室。把单纯的日间活动休息功能,进一步丰富为由“医疗机构”到“居家养老”之间的康复过渡功能。在时间承接与空间转换上维持连续性,使老年人在相对熟悉的社区环境下享受连续性照料服务。

注 释:

①对于分类变量用卡方检验(Chi-square Test),当p<0.05,即验证各分类变量在群体间分布具有显著差异性。

②自变量采用5分制李克特量表度量:5=非常同意、1=非常不同意;因变量采用二元计数度量:0=不满意、1=满意。

③-2 Log likelihood=89.362。