高校科学传播路径探新

——以信任为中心

2018-09-18黄晟鹏

王 少, 黄晟鹏, 孔 燕

(中国科学技术大学科技哲学部, 合肥 230026)

一、 问题的提出

信任在科学中具有关键性的地位[1],信任不仅存在于科学内部,也存在于科学与外部社会的互动中。外部社会的不信任会反作用于科学内部,使科学共同体之间的合作蒙上灰尘,甚而使科学活动难以获得资助,阻滞科学内部的发展。

作为国家科技建设的重要储备人才,大学生是科学传播的重要对象和中介, 以“科学商店”为代表的依托大学生群体推进科学传播的尝试已经被证明有着显著的成效[1]。2014年,清华大学化工系学生为捍卫“PX低毒属性”这一科学常识而反复修改网络词条的行为,体现出大学生对于其信任的科学知识具有强烈的真理意识,表明大学生群体对科学的信任态度在很大程度上能决定科学传播的实效性和可持续性。因此,本研究以大学生群体为主要研究对象,探察性别、专业、教育层次、信源可信度、兴趣与理解程度以及常识认知等因素对科学知识信任的影响,为高校科学传播的路径创新提供参考依据。

二、 国内外相关研究综述

性别、年龄以及教育水平等因素已被证明会显著影响公众针对科学的态度[2],而科学相关专业的学生则对科学表现出更积极的态度[3]。因为大学生群体的年龄相仿,区间差异很小,引入年龄变量意义不大,所以,本研究在人口学因素中选取了大学生的性别、专业、教育层次(本科、专科)3个变量,探究其与大学生信任科学知识之间的关系,由此提出假设1。

H1:性别、专业、教育层次与大学生对科学知识的信任显著相关。

关于信源可信度的研究最早开始于20世纪50年代[4],近年则有研究表明,不同的媒介对公众获得关于科学研究的知识并形成观点有不同影响[5]。随着时代的发展,科学不再是深藏于庙堂中只可膜拜不可妄谈的神祇,特别是新媒体的兴起,使公众参与科学并发表高谈阔论变得更加便捷和容易。因而区分传统媒体和新媒体对大学生信任科学知识的不同影响尤为必要,由此提出假设2。

H2:大学生对来自不同信源科学知识的信任有显著差异。

科学传播的AEIOU定义指出,科学传播是使用恰当的方法、媒介、对话和活动来引发对科学的一种或多种个人反应,即意识、愉悦、兴趣、观点和理解[6]。已有研究认为,公众对科学议题产生“兴趣” 和“理解”是科学传播的真正使命[7]。普通公众对于科学知识的接收与消化是有选择性的,“需要”往往是其选择的出发点。“兴趣”和“理解”显然是公众选择科学知识的主要需要,同时也是科学传播过程中的重要变量。因此,大学生对特定科学知识的兴趣和理解程度对信任的影响值得检验,由此提出假设3。

H3:对特定科学知识的兴趣和理解程度显著影响大学生对其的信任。

H1和H3中提到的教育、专业、兴趣和理解其实都与科学传播受众的固有知识有关。经典的社会表现理论[8]认为,受众对科学知识的吸收是一个主动的选择性过程,而在这一过程中常识判断起到了相当大的作用。因此,本研究将大学生对特定科学知识的常识判断作为一个变量,考察常识判断与对科学知识的信任之间的关系,由此提出假设4。

H4:大学生对科学知识的信任与他们的常识判断具有一致性。

三、 研究设计

1. 数据采集

我们采取了实验和问卷调查两种方法来采集数据。从与公众生活相关性、科学研究前沿性和科学成果可转化性等因素出发。2017年4月,通过对中国科学院及其所属机构网站搜集了近两年相对比较具有代表性的数十项科学知识,在充分听取有关自然科学专家和科学传播学者的意见后,确定了3项陌生科学知识[9-11]作为本次研究的基本素材。在实验和问卷调查过程中,我们对所有被试均作了询问,确保有效的被试在问卷和实验开展前没有接触过该3项科学知识。

(1)实验。根据我国当前关于高等教育的一般分类,我们分别选取了师范类、综合类、理工类、医学类、财经类、艺术类 6 所本专科高校为样本高校,以分层抽样法确定240名被试参与分组实验。以各异的信息源(传统媒体和新媒体)作为分组依据,每组120人,两组人员中性别、教育层次和专业人数基本相当,最终有效完成实验的人数为231人。实验有效被试中,本科119人,专科112人;男117人,女114人;人文社科专业130人,自然科学专业101人;传统媒体信源测试116人,新媒体信源测试115人。实验内容是给出完整的没有倾向性的3个陌生科学知识,通过双盲操作考察信任度、兴趣度和理解度3个变量。

实验步骤为:1)将两组被试分别安排在两个阶梯教室同时接受指导语,要求仔细阅读即将发放的材料;2)现场拆封印有科学知识的印刷材料档案袋并发放材料,材料主体内容是3个陌生科学知识,仅在每个科学知识之前冠以“央视某套报道”、“某科技日报报道”或“某科研院所官网发布”、“某科技论坛发帖”、“某公众号推送”等区分传统媒体和新媒体的主语;3)被试阅读之前,需要先浏览这3项知识,并当场回答是否曾经看过,如若看过,则退出实验,最后有9名被试知悉其中的1项或2项科学知识;4)实验过程中,数名助手负责监督被试,避免被试间相互商议;5)被试需在阅读材料后给出信任度评价;6)在所有人都评分完毕后,助手分别逐一提问被试另外两个问题,即对各项科学知识的理解度和兴趣度,防止被试在答题时由于受到自己是否理解或感兴趣的影响而改变自己的信任度评价;7)回收材料,向助手和被试解释实验的目的和用途。

(2)问卷调查。问卷调查的目的主要在于,通过将本次研究选定的3项陌生科学知识作常识化处理,了解大学生群体对3项陌生科学的常识判断的情况。被调查者同样来源于上述6所样本高校,但人员与实验被试完全不同。共发放600份问卷,收回387份问卷,回收率为64.5%,达到了可以接受的范围,其中有效问卷313份,有效率较高。313个有效调查对象中,本科159人,专科154人;男性154人,女性159人;专业方面,人文社科182人,自然科学131人。

根据近几年国家教育事业方面的数据统计[12-13],问卷和实验中的人口学条件基本与全样本相符。

2. 变量操作

本研究中的变量设计如下:

人口学变量:包括性别、教育层次(本科、专科)、专业(分为人文社科专业和自然科学专业两类)等。

信源:传统媒体(中央电视台、地方卫视、科技报纸)和新媒体(微博微信、科研院所网站、科技论坛)。

信任度:对3项陌生科学知识的信任情况(1是非常不可信到5是非常可信)。

常识判断:对经过常识化的3项陌生科学知识做真伪判断(1伪,2真)。

兴趣和理解程度:对3个陌生科学知识的感兴趣情况和理解情况(1是非常不感兴趣、非常难理解到5是非常感兴趣、非常理解)。

3. 数据分析

由于研究中所涉及的人口学变量均为二值变量,因此均可视为定距变量进行统计分析。独立样本T检验被用于检验人口学变量(H1)及信源对大学生信任科学知识的影响(H2),Pearson相关性分析被用于检验兴趣和理解程度对大学生信任科学知识的影响(H3),而对信任与常识判断一致性(H4)的检验使用了最为简单的均值比较方法。

四、 研究结果

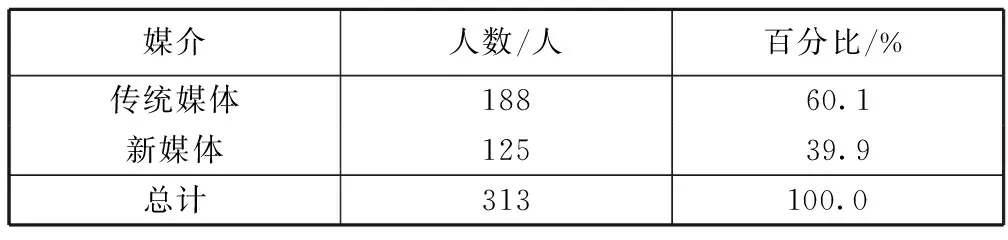

1. 所学专业影响大学生对科学知识的信任

经过数据统计和T检验,发现性别和教育层次在大学生是否信任科学知识上并无显著差异,而所学专业则有显著差异(0.001 T检验结果表明,以传统媒体和新媒体分别作为信源呈现科学知识,对大学生的信任情况不会产生显著差异,H2不成立。但对实验数据进一步统计后发现,电视比报纸的可信度更高,并且中央电视台作为信源时的可信度均值达到3.17,略高于地方电视台的3.15。科技论坛、微信、微博等新媒体的可信度几乎无差异,但科研院所官网的可信度均值达到3.17,为新媒体中最高。 将可信度与理解度和兴趣度分别作相关性分析,发现大学生是否理解科学知识与其信任与否无相关性,而大学生对科学知识的兴趣则是信任的一个重要指标(见表1)。 表1 信任度与兴趣度相关性分析 注:*p<0.05,**p<0.01。 由表1可知,大学生倾向于相信自己感兴趣的科学知识,其对某项科学知识感兴趣,则会对该项知识的新闻报道产生更大的信任,两者呈现明显的正相关,H3部分成立。 调查问卷中,我们对3个科学知识作了常识化处理,结果发现,认为第一个命题为真的人数为236人,占比高达75.4%;认为第二和第三个命题为真的人数分别为136人、154人,占比分别为43.45%、49.2%。可见,第一个信息与常识更为一致,第二、第三个信息则与常识有偏差。在实验中,我们发现了有趣的背离现象,如表2所示。 表2 3项科学知识可信度均值统计 实验中的被试对第一个科学知识的可信度均值得分为3.06;第二和第三个科学知识则为3.08和3.27,即在常识看来最可能为真的第一个科学知识可信度最低,而常识认知中较可能为假的第二和第三个科学知识可信度得分却更高。由于问卷和实验的对象并非同一样本,所以实验被试不会受到此前常识化命题的影响,实验数据真实可靠。 因此我们认为,在科学知识与大学生固有常识的冲突中产生了信任倒置,即大学生更倾向于信任与常识相悖的科学知识。 性别和教育层次在大学生信任科学知识方面没有显著差异,自然科学类专业的大学生相较人文社科类大学生更信任科学知识。传统媒体和新媒体分别发布相同的科学知识对大学生的信任度没有明显不同的影响,传统媒体中电视,特别是中央电视台的可信度最高,高于其他传统媒体和多数新媒体,新媒体中科研院所官网可信度与中央电视台相当。大学生对科学知识的信任与否和其是否理解该知识无关,但与其是否感兴趣明显正相关,大学生更愿意相信自己感兴趣的科学知识。当科学知识与一般固有常识发生冲突时,大学生更可能选择相信科学知识。 为改进科学传播策略,使科学知识的传播更加有的放矢,结合研究结果,我们提出以下建议。 正如科学专业的学生需要提高人文素质,人文社科专业的学生也需要提高科学素养。我们的研究发现,人文社科专业的学生对于科学知识的信任度更低,为了提升其信任度,一个可行的办法就是让其接触更多的科学知识。所以,我们提出的第一个建议就是为人文社科专业大学生开设科学通识课,并纳入学分考核中,作为健全其科学传播机制的开端。 如同“STS”课程的使命之一是帮助科学专业大学生增强对社会的人文关怀,可能也需要一门专业的课程向人文社科专业大学生普及科学知识。我国当前的大学教育和西方一样注重向精深推进,学科的分化和专业知识的分野让一些学者开始批判大学教育缺乏通识性,但这种批判着重于自然科学专业对人文素质的忽视,却较少考虑到人文社科专业科学素养教育的缺失,从我们的研究结果来看,后者同样值得警醒。 在不同信源的信任研究中,我们发现了一个有意义的结果,即传统媒体中的中央电视台和新媒体中的科研院所官网发布的科学知识最能让大学生信任,这启发了科学传播的路径设计。最新的科学知识首先应由权威电视台发布,并在宣传中指引受众前往科研院所官网获得更详细的信息,在取得最大程度的信任后,再以其他传媒途径普及。首因效应会影响之后的传播效果,特别是信任效果。 从我们的研究来看,大学生对于分别发布在传统媒体和新媒体上的科学知识的信任情况无显著不同,但这并未否定科学知识的传播应占领新媒体高地。我们在问卷调查中发现(见表3),大学生更倾向于关注发布在新媒体中的科技新闻,超过6成的大学生平时更习惯用新媒体查看科技新闻和知识。因此,如果想让大学生更多地了解和认识科学,占领新媒体高地进行科学传播是必然选择。 表3 公众关注科技新闻的媒介选择 兴趣会在正向上引导大学生信任科学知识,因此,激发大学生对科学知识的兴趣至关重要。如何激发兴趣,是一个教育课题,许多教育教学的改革研究都有提及。我们建议不仅要将这些兴趣的激发研究引入大学生科学知识的学习中,还要渗透到科学传播中,如何编辑出让大学生感兴趣的科学新闻是需要思考的课题。 此外,无论大学生对科学知识理解或是不理解,都不会影响其对科学知识的信任,这从一个侧面反映了大学生对科学信任态度的盲目性。因此,在大学和之前的教育阶段里,需要就此态度予以矫正,教育学生对于不理解的科学知识应更多地秉持中立态度,而不是盲目信任或反对。 大学生具有极强的求知欲,其世界观处于快速形成和重塑中,有意愿突破固有知识,更愿意相信与常识相悖的科学知识。这其实为科学传播的内容提供了一种新的思路。有学者认为既要关注科学传播的手段,也要关注科学传播的内容[14],内容的选择决定了科学知识能否在实际中被公众接受。一些与常识相悖的科学知识更可能让大学生产生兴趣和信任的热情,在传播中,应当以这一类的科学知识为突破口,引发大学生思考,让其反思一些错误的常识和言论,提高其独立思考的能力和判断力。这一方式既可以更大限度地提高科学传播的效果,也为大学生成长提供了帮助,达到双赢的效果。2. 传统媒体和新媒体分别作为信源对大学生信任科学知识无不同影响

3. 理解程度与大学生信任科学知识无相关性,兴趣则是信任的重要指标

4. 科学知识与大学生固有常识的冲突产生信任倒置

五、 讨论及建议

1. 健全面向人文社科专业大学生的科学传播机制

2. 合理设计科学传播路径,占领新媒体高地

3. 将兴趣因子导入科学传播中,避免大学生对科学态度的盲目性

4. 利用信任倒置,选择性传播科学知识