姑苏版画中“仿泰西笔意”的兴衰与嬗变

2018-09-13王小明

王小明

一、“仿泰西笔”木刻版画在江南的兴起及其国内目标市场

“泰西”,泛指西方国家,清·昭梿《啸亭杂录·善天文算法》中“自明中叶泰西人入中国……”,“泰西”的意思即为“西方国家”。“ 仿泰西笔意”或“仿泰西笔法”,即模仿西洋绘画技法,具体来说,这一技法就是采用透视、阴影画法表现物体远小近大的关系和景物在远方延伸的地面消失在同一焦点上的写实画法,也被称为“法大西洋笔”“仿泰西笔”“泰西笔法”……康熙末至雍正年间,“仿泰西笔”木刻版画在姑苏一带盛行,各类图画包括胜景图、仕女图、戏出故事等运用透视、阴影、排线表现人物衣纹、家具、场景和建筑物的远近明暗关系,借鉴了西洋铜版画。“泰西笔法”在苏州一带的萌芽可追溯到明朝末年,清代康熙年间至乾隆初期达到鼎盛,在乾隆中后期骤然消失。它的主要发展期在17世纪末至18世纪中叶。西洋笔法在姑苏版画中的起落与欧洲耶稣会传教士有着密切联系,明末来华的传教士带来的大量印有插图的书籍和铜版画被中国画工们临摹、改绘、印制、流传,影响深远,明代末年是姑苏版画中西洋画风的萌芽时期。

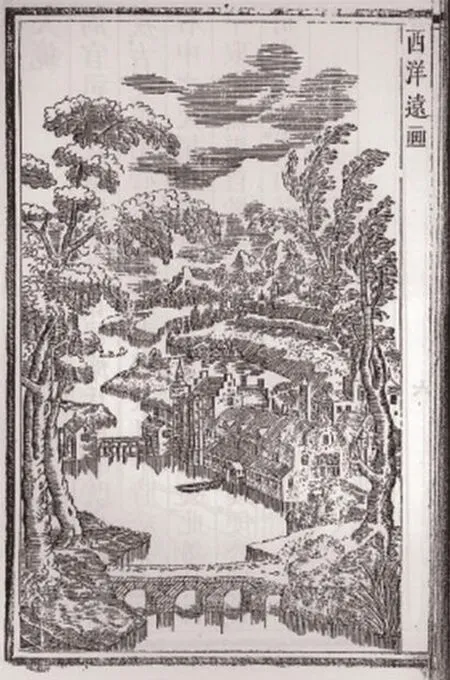

图1、《西洋远画》,孙运球《镜史》木刻版画插图,清代康熙年间(1680年),上海图书馆收藏,图片来源为《明清之际西方光学知识在中国的传播及其影响—孙云球《镜史》研究》,《自然科学史研究》第26卷第3期(2007年)。

明朝末年,苏州城内商肆兴盛,商贸发达,市井街巷人声鼎沸,外埠及海外客商络绎往来。明代郑若曾在《枫桥先要说》中描述:“凡南北舟车,外洋商贩,莫不毕集于此,居民稠密,街弄逼隘,客货一到,行人几不能掉臂。”[1]此时,随着欧洲大航海时代的到来,欧洲各东印度公司成立,开启了欧洲和亚洲海上贸易的“黄金时期”,各国的天主教传教士、商人、医生、植物学家、探险家开始频繁往来于欧洲和南亚之间,促进了东西方艺术和经济的交流。苏州也成为当时中国海岸的欧亚贸易中心之一。 在众多明末来华的传教士中,意大利传教士利玛窦(Matteo Ricci,1552-1610)算是最具有远见卓识、传教最有成效的一位。1583年他从澳门口岸入华,随后在广州、杭州、常熟、上海等地传教,发展信徒近六万人,建立教堂十多座。[2]利玛窦及其他同时期来华的传教士如龙华民、罗明坚、毕方济等在传教时大量使用他们从欧洲带来的天主教插图,并聘请中国徽州刻工对这些铜版画进行翻刻、临摹,同时对刻工们进行西画技法培训,常熟的传教士鲁日满神父在康熙十三年至十五年的账本中记录了付给刊刻天主教书籍的刻版工、印刷工、装订工以及购买纸张的费用。[3]1598年龙华民(Nicholas Longobardi,1559-1654)神父致函罗马教廷:“如果能送来一些画有教义、戒律、原罪、秘迹之类的书籍,将会发挥很大的作用。因为西方绘画采用了阴影画法,这在中国绘画中是没有过的。这些画会被中国人看成最精妙、最具艺术价值的作品,从而受到欢迎。”[4]通过“图像式传教”,仿西洋铜版画风的木刻插图在民间画工中流传开来。1606年付梓的绘画技法书籍《程氏墨苑》,其中安徽学者和藏书家程大约收编、临摹的4幅彩色木刻插图,就来自利玛窦所带铜版画。[5]

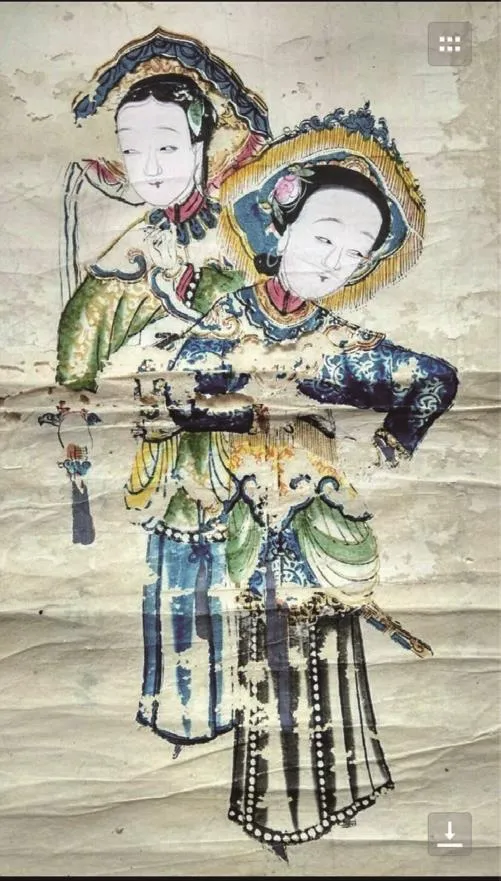

图2、《圣仙图》,作者为杨其写,浓淡墨版套印,清代康熙年间作品,现藏于大英博物馆,藏品编号为“1928.0323,0.39.”

顺治元年,传教士汤若望 (Johann Adam Schall von Bell,1591-1666)向看重西洋历法及科学的顺治皇帝敬献《时宪令》并获得皇帝的授官重用。在汤若望的影响下,顺治帝优容天主教,并给苏州天主堂御赐匾额和御碑,文曰“褒扬诸传教士之学术德行,刻之于石”。[6]在这样的背景下,天主教在中国获得了平稳的传播,正如汤若望自述:“彼曾获得皇帝许可,会士可以自由入境;帝并降赦许其自由传教。由是新入教者日增,一六五零至一六六四年,十四年间,华人受洗者逾十万人。”[7]康熙初期,大臣鳌拜掌权,排斥天主教。1664年杨光先上书礼部《请诛邪教状》,批评天主教为邪教,并建议“消伏戎事”。[8]鳌拜等人利用此事将汤若望关押入狱,并禁止天主教传习,直到1668年,康熙亲政,逐渐放宽禁令,并在1689年南巡,到苏州、杭州时召见当地传教士,对他们表示关心。1692年,康熙解除传教禁令,对天主教传播持包容态度,从放宽教令到下达一道容教令的三十年,天主教的传播得到巩固,苏州、杭州、南京、上海等地成为江南天主教活动最活跃的地区。从插图版中可见这一时期木刻版画对西画的学习和技法的掌握更加纯熟。1680年刊发的《镜史》一书,是孙运球撰写的一部有关光学仪器和眼镜制作的科学书籍。书中序言称:“远习诸泰西利玛窦、汤道未、钱复古诸先生者也。”并有吴奇生云:“西来乎遇异人传。”[9]表明孙运球与来华传教士有往来,并受到西学影响。《镜史》中有插图 《西洋远画》一幅,画面运用透视法表现湖光山色和远处的西式建筑物,并模仿铜版画的阴影线条表现物体的明暗关系,是现存康熙时期最具“泰西笔法”的代表作(图1)。据张烨分析,孙运球出生苏州虎丘,这本《镜史》及其插图很有可能是他在苏州一带雇用刻工完成。[10]

除书籍插图外,康熙时期的单张版画也表现出成熟的西洋笔法,具体作品可见大英博物馆收藏的《圣仙图》,依据博物馆记录,此画为清代初期(17世纪)的作品(图2)。画面绘中国道家神仙,袒胸赤脚,手捧寿桃,肩扛一篮灵芝草药,衣着宽袖大衫,腰裹草围,面带喜悦,神情自若。落款“杨其写”。画中运用铜版画技法创作出黑白灰的明暗关系,背景、人物身体部位、衣褶的转折处都以排线表现,是“仿泰西笔法”与中国传统题材结合的代表作。①《西洋远画》和《圣仙图》均为康熙中期的作品,遗憾的是,目前没有任何资料显示作者身份,按照画面风格和人物题材,应是出自受西画影响的苏州一带画师。

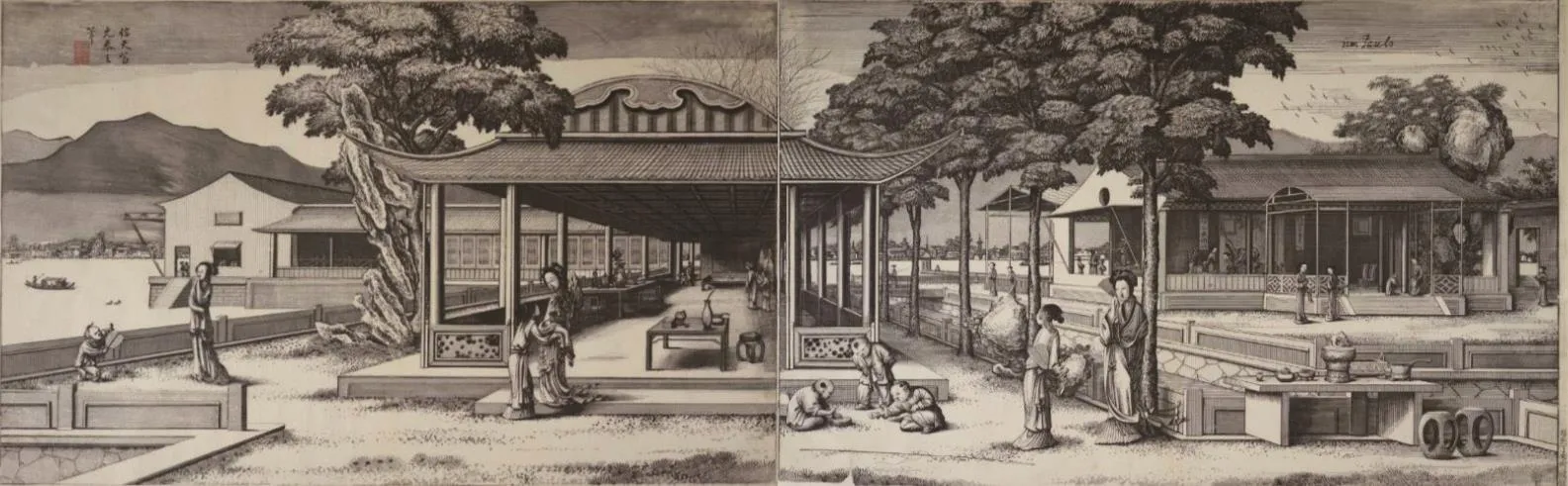

图3、《田园乐图》,作者为丁允泰,姑苏丁来轩藏板,浓淡墨版套印,清代康熙末年作品,尺寸为36.4×58.3cm,现藏于德国德累斯顿国家艺术博物馆版画陈列室。

图4、《荷塘宫苑图》,作者为丁允泰,落款“浙杭钱塘履安丁氏笔”(音译),浓淡墨版套印,清代康熙末年作品,尺寸为36.4×58.3cm,现藏于德国德累斯顿国家艺术博物馆版画陈列室。

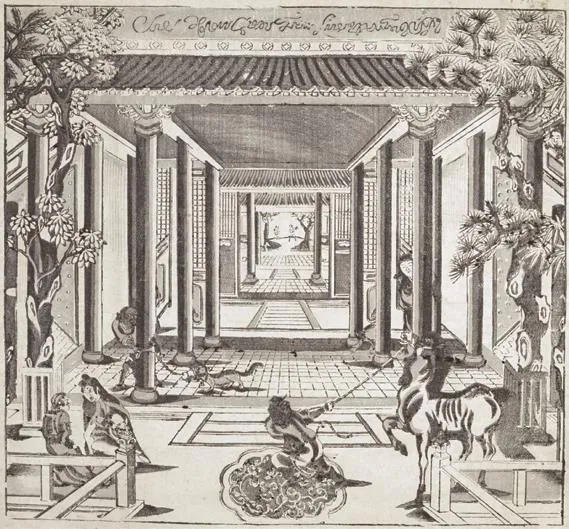

图5、《异域商人图》,作者为丁允泰,落款“浙杭钱塘履安丁氏笔”(音译),浓淡墨版套印,清代康熙年间作品,冯德保个人收藏。

图6、《夷人牵马图》,作者为丁允泰,落款“浙杭钱塘履安丁氏笔”(音译),浓淡墨版套印,清代康熙年间作品,冯德保个人收藏。

事实上姑苏版画的创作群体中确实不乏天主教徒,早期创作者之一丁允泰就是“得西洋烘染之法”的天主教徒。② 德累斯顿国家艺术收藏馆版画陈列室藏有一套(4幅)丁允泰浓淡版作品《田园乐图》,采取了阴影透视和仿西洋铜版画法(图3)。根据德累斯顿藏品目录,4幅版画的收藏年代均在1738年之前,属于选帝侯奥古斯特二世(1670-1733)18世纪初的收藏。作者采取黑白灰表现阴影,建筑物、植物的造型均采用明暗关系对比以突出立体感,焦点透视表现准确、严谨,尤其是人物脸部用阴影表现,这在传统中国肖像法中是不存在的,这也是肖像画的忌讳之处。由此可见,正如《国朝画徵续录》对丁允泰的记录 :“工写真,一遵西洋烘染法。”丁允泰是被画界认可的擅长西画的画家。 画面中景处绘民居大门,对联书唐代王维《田园乐》诗句:“花落家童未扫,莺啼山客犹眠。”③表现了人与自然亲近的乐趣和悠然闲适的心情。图3的左右两幅图画分别落款“信天翁允泰之笔”和“丁来轩藏板”,其中一幅还有有“Tim Paulo”字样,译为“丁保罗”,此应为丁允泰皈依天主教的圣名。 这一系列另外两幅《荷塘宫苑图》也采用浓淡墨法描绘了皇家宫苑景象(图4)。右半边,亭台下绘一对男女着唐代服饰,男子头戴幞头,身穿长袍、玉带,女子着襦裙、绶带,彰显宫廷贵族身份,从其他此类宫苑图题材来看,两人很可能是唐明皇与杨贵妃。远处两名侍女正俯首端酒菜走来,宫苑中绘奇石画栋,一对仙鹤飞舞,一对猫在台下嬉戏,象征李隆基与杨玉环之间延绵不断的情谊。宫殿厅堂一廊柱后,一名宫女正探头窥望,这在丁允泰创作的版画中时常出现。左半边绘宫苑长廊、荷塘鸳鸯,长廊上绘几名宫女,赏荷饮茶,一派幽静清雅的景象,画面精致优美,焦点透视和明暗法运用极为准确。值得注意的是图4左右两边的画,上方都印有拉丁文“Che Ham Cien Tam Liu ngan Tim Xi Pi”,可以音译为:“浙杭钱塘履安丁氏笔”。④从中可知丁氏名履安,字允泰,号信天翁,祖籍钱塘。另外据方豪神父在《中国天主教人物传》一书中提到天主教信徒张星曜于康熙五十年(1711)在《天教明辨》一书自序中提到,此书乃“济阳丁允泰履安氏创意”(丁氏远祖是济阳):“颜曰《天教明辨》,从予友丁子履安之意也。履安家世天教,纯粹温良,吾党共推。”[11]《国朝画征录》的成书时间为1722至1735年间,丁允泰或许在康熙时期已是姑苏版创作者中的天主教徒画家之一。根据文献记录,张星曜 1633年生于杭州,卒于1715年后(学者肖清和在论文《辟佛老、知真儒:张星曜与〈历代通鉴纪事本末补后编〉》提及张星曜的履历)。从《天教明辨》撰写的年代推算,1711年张星曜已是79岁高龄,序言中张星曜称丁允泰(履安)父亲为友,且丁允泰备受推崇,或许可以得知1711年前后的丁允泰应该也是一位年过花甲的老者,而德累斯顿的《田园乐图》中丁允泰自称为“信天翁”,“ 翁”即七十岁以上的老人,想必丁允泰创作这套版画时年事已高,或许在1720年前后,因此根据以上分析,这套四幅作品很有可能是出自18世纪初期(约1710-1730之间),是康熙末期的作品。⑤

同为丁允泰“Che Ham Cien Tam Liu ngan Tim Xi Pi”拉丁文落款的另外两幅作品出自伦敦木版教育信托主席冯德保的个人收藏,同样采用西洋铜版画风格的浓淡墨版。《异域商人图》(图5)绘一座城门,城外坐落一组西洋建筑,中间一座尖顶塔式建筑可能是当时德高望重的西洋传教士之墓,其形制类似欧洲风格。桥下一条商船沿河驶入埠口,几名“异域人”模样的船工正将货物抬上岸,岸边几位男子的装扮表明了他们外国商人的身份,拱桥之上站着的行人应该也是来自域外“朝贡国”。这类题材的版画不由让人联想到“八国进宝”“万国来朝”的主题,明末时期,中国民间就对异域国度有了一定的了解。德累斯顿藏有一幅康熙时期的《四方夷人图》,绘48名异域朝贡国人,形态各异,与丁允泰版画中夷人形象类似。⑥ 另一幅同类型风格的版画《夷人牵马图》(图6)运用了纯熟的焦点透视法,画中描绘从厅堂到院落的近大远小的景深。前厅,两名异国形象的人正在交谈,右侧的牵马人正试图驯服一匹高头骏马,左侧一梁柱后一名卷发、肤色黝黑的夷人正将一只动物拴于柱上,该人物形象酷似昆曲《昆仑盗红绡》中对“昆仑奴”的形象描绘。⑦门厅右侧一座梁柱后,一名书童探出头来观望,与《荷塘宫苑图》类似,作品在画面安置一人窥望的形象。画面同样以黑白灰三色浓淡墨表现建筑物、人物、动植物的立体感,上方的拉丁文暗示作者就是丁允泰。日本王舍城美术宝物馆还藏有一幅具有远景透视和铜版画风格的《西湖风景图》,署款“钱江丁允泰写”“丁来轩藏”,[12]这幅组品同样是丁允泰将“西洋笔法”运用到极致的代表作之一。

图7、《圣母子花篮图》,墨线版加彩绘,82.8X50.2cm,清初作品,作品创作地为苏州,现藏于德国德累斯顿国家艺术博物馆版画陈列室。

图8、《圣母童子图》,手绘,卷轴,清代康熙年间作品,作品创作于西安,现藏于美国芝加哥菲尔德博物馆。

上文探讨“大西洋笔法”多是从技法层面出发,德累斯顿收藏的《圣母子花篮图》的“仿泰西笔”则是从内容层面出发,这幅作品是目前唯一以天主教人物为内容的“仿泰西笔”画(图7)。作品绘一仕女一手提花篮,另一手牵童子。画面人物脸部轮廓分明,童子衣衫、发型以及母子面部、手臂有欧洲人特征,让人很容易联想到圣母与耶稣的形象,但仕女眉眼、唇形勾勒与姑苏仕女肖像画法相似。⑧仕女腰饰裙带及佩环,袖口、衣摆纹饰及花篮都带有明显的姑苏版风格。作品为墨线版加彩绘,宣纸印制,油画布衬底,于18世纪早期传入欧洲,1738年被记录在奥古斯特二世藏品目录之下,说明作品的创作年代在乾隆三年(1738)之前。这是目前收藏唯一绘有西洋人物形象的仿泰西笔姑苏仕女版画,而这幅版画是同苏州地区天主教传播较为密切的作品。日本收藏的同类型作品中,《鱼乐图》(《鱼篮观音图》)[13]中渔妇手中鱼篮与这幅《圣母子花篮图》中的花篮表现形式如出一辙,仕女裙摆和袖口装饰纹与《二儿送子观音图》[14]衣摆“缠枝牡丹”印花纹完全一致,这一点表明此作品为苏州本地接触过天主教圣像画的民间画师所创作。该幅作品并非李文墨在《清代初期以来苏州年画的流变》中提到的,其目标市场是欧洲,作品经过日本长崎转运。笔者在德累斯顿版画陈列室研究期间考证,这幅《圣母子花篮图》版画与苏州地区天主教群体活动有关,销售市场是国内,作品受到天主教书籍插图或苏州地区教堂壁画的影响。国内和日本没有发现此类题材的民间绘画或版画,其原因与当时两国朝廷对天主教传播的镇压和排斥有关。在苏州地区,几次“苏州教案”(即苏州镇压天主教的一系列活动)的爆发使这些在国内市场传播的带有天主教元素的姑苏版画消失殆尽。⑨另一幅题材相似的手绘卷轴被学者称为“神秘的圣母玛利亚和耶稣像”,可以佐证天主教在国内的传播。

现存于芝加哥菲尔德博物馆(Chicago Field Museum),20世纪初(1909-1910)由美国汉学家贝特霍尔德·劳费尔(Berthold Laufer,1874-1934)在中国西安考察时购得的《圣母童子图》(图8),也是国内天主教传播的相关作品。根据画中唐寅落款,劳费尔断代此幅作品创作于晚明时期,但也有人判断落款为伪款,落款者并非唐寅本人,作品应为17世纪初传教士来华后民间画工的作品。[15]尽管年代尚未确定,但这幅画作与来华传教士的联系已毋庸置疑。画中绘赤脚玛利亚身穿长袍,戴头纱,怀抱一名童子,头部后方一圆红晕,表现了人物所具有的神力,这与中国传统宗教神明的绘画表现类似,例如《观音图》。圣母的形象明显模仿了天主教人物外观,而童子的发式、脸部轮廓、衣着和手捧书籍的画法都来自传统中国画描绘,不由使人将此图和 “天仙送子”“观音送子”之类题材的版画联系起来。或许这类天主教题材的中国的“再创作”在17世纪早期就已经存在。中国人接受基督教时,很容易将本土信仰赋予西方宗教人物画像,例如人们把体态安详的圣母想象成“送子娘娘”,对圣母怀抱耶稣的画像磕头作揖,求子求保佑。

二、欧洲市场对“西洋笔法”姑苏版画的反应

“泰西笔”风格的版画内容以表现传统的吉庆祥瑞、富贵多子为主题,仕女类、戏出人物版画占多数比重,胜景题材占少数。从康熙末期到乾隆中期,具有西画风格的姑苏版画,其鲜明的表现力,强烈地吸引着欧洲人对“中国风”(一种“异文化”)艺术品的追求。因此,到了欧洲市场,姑苏版画引起了欧洲人特别是皇室和贵族的欣赏。16世纪,欧洲兴起室内装潢,姑苏版画来到欧洲时,市场上流行将这些版画用作房间壁纸。这些版画以传统方式印绘在宣纸上,附上一层油画布作衬底,增加宣纸厚度,适合墙体贴附,这也是当时欧洲壁纸装裱的方式。目前学界普遍认为版画在中国口岸成卷打包装箱,经商船运往欧洲后完成粘衬步骤,直接用作壁纸销售。[16]

欧洲现存许多皇室城堡和庄园都保留了17世纪到19世纪的中国壁纸。藏有姑苏版画的城堡遍布欧洲各地,包括德国、 奥地利、英国、比利时、意大利、法国……这些“姑苏版壁纸”为我们提供了研究早期“仿泰西笔”姑苏版画的珍贵资料,也使我们更多地了解18世纪姑苏版画在日本以外的销售市场。⑩

在这里笔者想强调的是,尽管在18世纪上半叶,欧洲市场对姑苏版画的需求源源不断,但是姑苏版画并不是专门为外销定制或出口而作,题材内容也没有刻意迎合欧洲品味,部分作品中的西洋人物和欧洲建筑元素完全是为了国内市场的欣赏需求。日本学者黑田源次捐赠,现保存于沈阳故宫博物院的《西洋剧场图》就是典型的“泰西笔”,画中人物大多为西洋人,这些人物和建筑物可能都摹写自西洋铜版画。在国内这些版画一般用作日常和新年张贴的“画片”,也就是“年画”的前身。■因此,具有“西洋笔法”的姑苏版画在域外市场代表的是一种主动的强势文化,现在没有任何确切的资料说明苏州的画工们在17世纪接受海外订单,专为欧洲市场创作。作为外销艺术品的订单大多出自1757年“一口通商”后的广州的十三行。一口通商之后,广州创作的手绘壁纸逐渐取代了姑苏版画在欧洲室内装饰中的位置,19世纪的欧洲,“中国风”慢慢衰退,乾隆后期,姑苏版画不再被用作壁纸。

图9、《西湖十景图》,墨线版彩绘,清代康熙年间作品(18世纪初),106×57cm,现藏于日本海都美术馆,图片来源为冯骥才主编的《中国木版年画集成·日本藏品卷》,中华书局出版。

三、“仿泰西笔意”的衰落与消失

康熙末年,罗马教廷禁止中国教士“祭祖”“敬孔子”。朝廷与罗马教廷的“礼仪之争”使康熙皇帝对天主教的态度由宽变严,并于1720年下达口谕禁教。[17]尽管如此,康熙末期到雍正初年,民间的传教士活动仍然频繁,被发展为教徒的民众数量也有增无减。雍正皇帝对天主教没有半点好感,将江南和中原传教士一概驱逐至澳门口岸,禁止他们进入内地传教,并下令拆毁教堂。在此之后更加严厉地驱逐天主教的行动发生在乾隆时期江南的两次天主教教案中。1747年的“苏州教案”和1754年的“江南教案”事件,给了天主教在江浙一带的活动以致命的打击,乾隆中叶以后天主教活动逐渐消匿,姑苏版画中“仿泰西笔法”也恰巧在这一时期消失,两者是否有真正的联系?姑苏版画历史上一名“丁氏”画家的生前资料似乎可以说明两者的关系。

在大英博物馆中国版画收藏中,“丁亮先”“丁应宗”的名字出现在一组二十九幅套印花鸟版画中。这组版画是大英博物馆的奠基人汉斯·斯隆爵士(Hans Sloane,1660-1753)生前从英国生物学家詹姆斯·彼德威(James Petiver)手中购买,原本是由另一位英国人詹姆斯·库宁汉(James Cunningham)在1698 年到 1705 年担任英国东印度公司驻厦门医生时,往来印度、中国和南亚国家时获得。17 世纪末正是欧洲自然科学兴起之时。库宁汉站在物种学学者的角度,搜集了这套被他认为是“自然物种”写真的花鸟版画。这组版画表现了传统工笔花鸟画元素,部分细节运用了饾版、拱花技艺,色彩鲜亮,图案精美绝伦,之后同类题材的姑苏版画再也没有超越“丁氏版画”在风格、技艺上的造诣。总结这组版画的题款有“姑苏丁亮先制”“丁应宗”“丁氏”等。虽然创作者“丁亮先”的名字被记录在天主教徒的名册中,但这组作品并没有表现出西画风格。近年来出版的天主教文献资料记载,乾隆十二年(1747),因丁亮先在家中藏匿天主教传教士而被定为“苏州教案”的逸犯,乾隆十九年(1754)“江南教案”中,丁亮先被捕入狱,供词中称其为苏州长洲县人,“贩卖西洋画”为生,第一次逃脱治罪是因为当日“带了洋画出门去卖”。[18]在供词中得知丁亮先在被捕这年已是69岁,随即被判“杖一百、徒三年”,这样的刑罚在一位年近七旬的人身上应该是致命的,随后再也没有有关丁亮先的任何记录。据此可以判断丁亮先的生卒年代大概为1685-1754,他生前创作和贩卖版画的时期大概是1700-1750年之间。尽管大英博物馆的“丁氏版画”并没有体现西画因素,但收藏在日本海杜美术馆的一幅《西湖十景图》采用浓淡墨加彩绘,建筑、物体阴影部位及湖面的波纹、远山的纹络都表现出明显的西洋铜版画风(图9)。画面中部湖心岛上绘一组皇苑建筑,一座牌楼上书写“行宫”二字,根据李威的记录,这组皇家宫苑坐落杭州孤山上,是1707年康熙皇帝最后一次南巡时为接驾所建。雍正皇帝在1727年将“行宫”改名为“圣音寺”。[19]这些资料表明这部作品很有可能创作于1707至1727年,是康熙晚期的作品。画上落款“吴门嘉树轩钱塘丁应宗”,近年来有学者推测,丁应宗与丁亮先实为同一人。张烨认为大英博物馆藏二十九幅版画中有“丁氏”题款,这样的称谓容易造成混淆,画家不至于疏漏至此。他认为唯一的解释是,丁亮先、丁应宗实为一人。[20]台湾王正华则认为题款上两位“丁氏”作者的题款与画跋虽然风格相近,但书法字体并非出同一人之笔,两者不太可能是同一人。[21]笔者总结出另一可能性,丁亮先、丁应宗可能是亲属,在同一家庭作坊中创作版画,这样可以解释两人在大英博物馆藏二十九幅花鸟版画中为何有极其类似的表现风格,用“丁氏”来落款,表明出自同一家庭作坊,没有必要时刻强调作者的独立身份。然而无论是哪一种情形,都能说明天主教传教士对姑苏版画师运用“泰西笔”风格的直接影响。

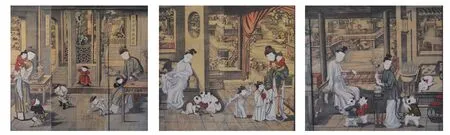

图10、《四季美人童子图》系列,墨线版加彩绘,管瑞玉藏版,姑苏信德号画店,清代雍正时期作品,创作于苏州, 被用作奥地利艾森史塔特小中国沙龙厅壁纸。

除“丁氏”以外,另一位被记录在案的姑苏版画天主教徒创作者管信德也在“苏州教案”被捕行列,罪名为藏匿天主教传教士,被判杖一百。[22]2018年1月举办的“中国苏州首届国际木版年画展暨国际学术研讨会”中,由冯德保个人收藏,一组八幅《四季美人童子图》中,一对版画背景墙对联书写“麟儿吉庆新年瑞,凤子欢呼乐岁终”,旁边小字落款“姑苏信德号”“吴门管瑞玉”(图10)。管瑞玉的名字同样出现在日本王舍城美术宝物馆藏清·乾隆《阿房宫图》对幅上,画面西洋铜版风格突出,焦点几何折射表现准确,与德累斯顿国家艺术收藏馆藏丁允泰“仿泰西笔法”版画风格极为相似。图右下栏刻“姑苏史家巷管瑞玉藏板”,题款“玉峰管联写于研云居”,另有冯德保收藏管瑞玉创作版画,题跋“玉峰管联写于云水阁”,也是近年来“管瑞玉藏版”的重要作品。笔者推测,“管联”“管瑞玉”有可能为画店经营者管信德的字,他来自姑苏史家巷,受到“泰西笔法”影响,是姑苏版画创作者中的天主教徒,有画店名为“姑苏管瑞玉藏板”,画室“研云居”与“云水阁”。这组美人童子图画作中的3对现藏建于13世纪的奥地利与匈牙利交界处的皇宫艾森史塔特(Eisenstadt)城堡,18世纪中期被用作壁纸装饰皇宫内小中国沙龙厅, 因此这一系列姑苏版画可能出自雍正至乾隆初期,并通过海上贸易销往欧洲。同版系列《四季美人童子图》作为屏风画收藏在法国戈梅尔维尔(Gommerville)的费利尔斯城堡(The chateau de Filières),收藏时间为18世纪中期,属于费利尔斯家族藏品,从中可见完整的《四季美人童子图》4组。■

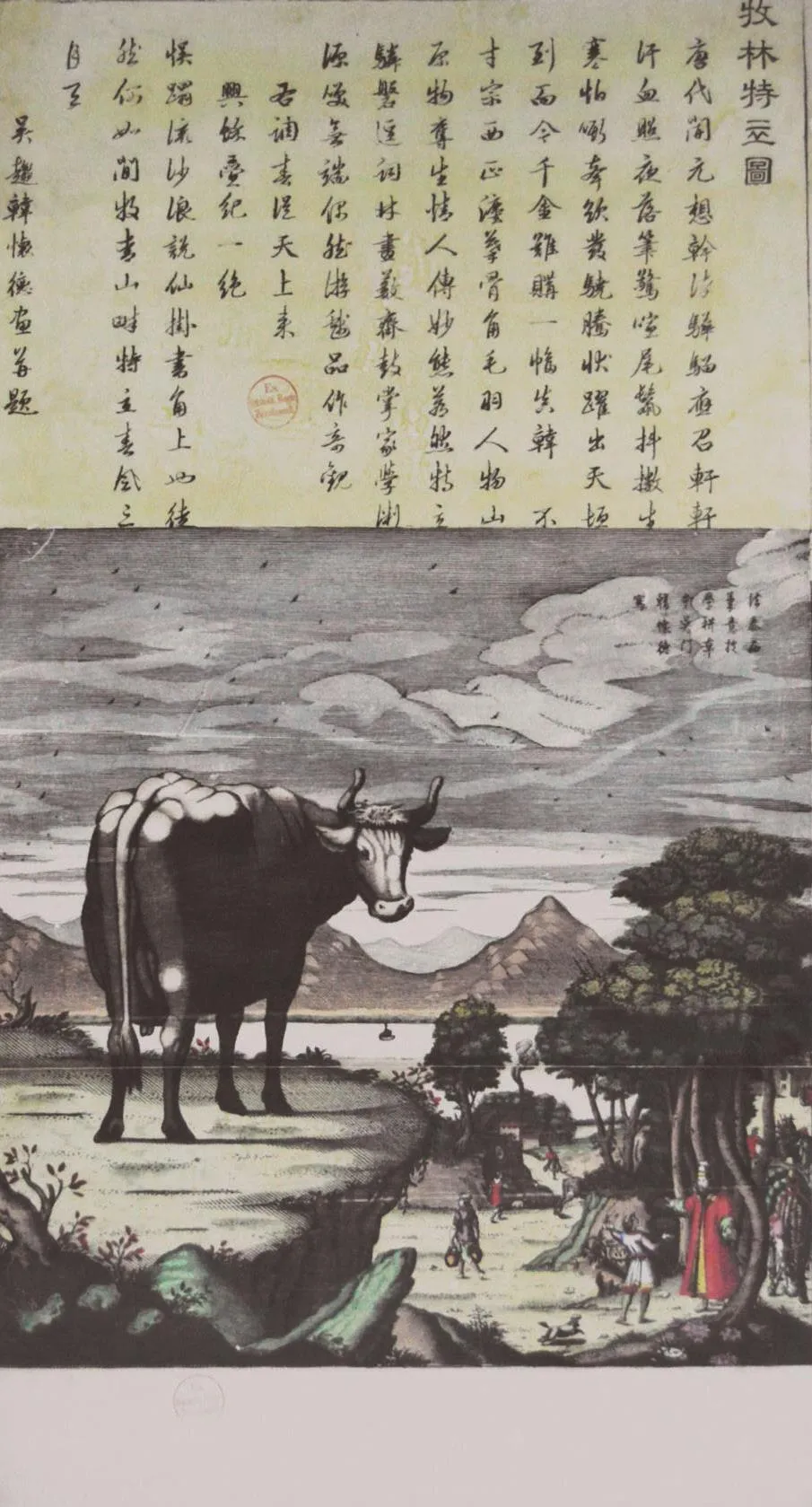

图11、《牧林特立图》,韩怀德,墨线版彩绘,18世纪上半叶,创作于苏州,现藏于柏林国立图书馆。

四、“仿泰西笔”的重做与风格嬗变

在吸取西洋绘画技法之后,姑苏版画的创作者一方面尝试摹写所见到的铜版画或西方书籍插图。另一方面对中国传统题材的绘画进行“重做”,但改变的大多只是表现技法,保留了民间版画传统的吉祥题材和小说、戏出画面。

王静灵发表的一幅雍正至乾隆初期(18世纪上半叶)的《牧林特立图》(图11)现藏于柏林国立图书馆(Staatsbibliothek zu Berlin),画中描绘湖光山色,一头尺寸夸张的水牛立在岸边崖上,近景树林中绘几位西洋人物,远处的湖景山脉与西湖景致略同。图中题款“法泰西笔意于学耕草堂吴门韩怀德”,上方有一段画跋:

牧林特立图

唐代开元想干流,骅骝应召轩轩;汗血、照夜落笔惊喧,尾鼠抖擞生寒,怕嘶声欲发,骁腾状,跃出天垣。到而今,千金难购一幅真韩。不才宗西正法,摹骨角、毛羽、人物、山原。物夺生情,人传妙态,若然特立麟磐。逗词林、画薮齐鼓掌。家学渊源,笑无端偶然游戏,品作奇观。

右调春从天上来,与余叠纪一绝:吴蹋流沙浪说仙,挂画角上也徒然。何如间牧青山畔,特立春风三月天。

吴越韩怀德画并题。

作者韩怀德以唐代开元画家韩干(706-783)笔下的骏马骅骝、汗血、照夜等为题材的绘画为例,称赞其绘画技艺完美神妙,感叹如今难求一幅韩干真迹,又谈起自己学习了西洋绘画,摹写西画人物传神,景物逼真的特点,描绘的动物意态生动,比如这幅画中一头牛矗立于磐石之上,十分精彩。自己的画作博得了文人墨客的欣赏,而对作者来说只是一种游戏罢了,却被旁人视作人间奇观。作者又解释,自己想要修炼成仙,但不论如何努力都是徒劳。于此,何不就绿山傍水间牧牛,欣赏这春风三月天呢!

从韩怀德的画跋看出,清初江南古画市场显然赝品泛滥,一幅真迹难求的景象。作者很有可能是乾隆初期苏州地区较为有名的“西洋”版画创作者并受到文人画家的赞赏。然而,尽管他对于西画的掌握已出神入化,他本人对“仿泰西笔”的态度还是“笑其无端偶然游戏”罢了。由此可见18世纪的“泰西笔”姑苏版画尽管在日本和欧洲市场成为孜孜以求的“唐物”和“中国风”奢侈品,但在当时的中国仍然无法进入绘画的主流,在历代画论中几乎没有被提及论道,因此,它的欣赏受众群体仍乃市井、乡间的芸芸众生。经王静灵考证,这幅《牧林特立图》的作者韩怀德参考了荷兰绘图大师亚伯拉罕·布鲁马特(Abraham Bloemaert,566-1651)创作的一本有关动物的系列铜版画插图之一《公牛图》(图12)现藏荷兰国立博物馆(Rijksmuseum Amsterdam)。画面内容也与巴洛克时期荷兰著名画家 Herman van Swanevelt (1603-1655) 的油画Return of the Prodigal Son (译作《浪子还家》)相类似。[23]画中西洋人装扮的父亲,正伸开双臂欢迎浪迹天涯的儿子回家。图中公牛的形象正如韩怀德笔下牛的镜像,由此可推断,以上荷兰铜版画插图及油画的形象,在中国和欧洲贸易往来中,一定是通过某种渠道来到内地,再被姑苏版画的画家融入传统绘画意境中。另有题款“吴门韩怀德”创作“泰西笔”版画藏于柏林亚洲艺术博物馆(Museum für Asiatische Kunst zu Berlin),题为《西湖佳景图》(图13)。这一系列版画刻绘精美,浓淡墨加彩绘,《西湖佳景图》采用透视法及阴影排线法表现近景、中景、远景,描绘了西湖岸边、荷塘亭畔之处仕女与童子消夏嬉戏的场景,描绘了一派悠然祥和的景致。

图12、《公牛图》, 亚伯拉罕·布鲁马特,铜版画,10.8×13.8cm,17世纪,现藏于荷兰国立博物馆,图片来源于Ching-ling Wang A Dutch model for a Chinese woodcut,Netherlandish Art in its Global Context,Leiden, 2016.

图13、《西湖佳景图》,韩怀德,浓淡墨彩绘,18世纪初作品,创作于苏州,现藏于柏林亚洲艺术博物馆。

导致“泰西笔法”衰落的另一个原因归咎于清朝历代皇帝对西洋铜版画的态度。康熙时期,天主教在内地发展,皇帝本人对西画的态度也持欣赏的姿态。康熙皇帝任命1709年来华的意大利传教士马国贤(Mateo Ripa,1682-1746)为宫廷画师,根据沈喻原创底稿,由朱圭、梅裕凤制作木版画基础上,马国贤于1713年实验并完成了御制铜版画《避暑山庄三十六景》。康熙对此非常赞赏,将铜版画赐予自己的皇子众臣。现藏故宫博物院的佚名宫廷画师创作《桐荫仕女图》和冷枚的《避暑山庄图》都采用了明显的焦点透视法和使用高光与投影的明暗关系等元素。这种风格到了雍正皇帝时期得以延续,《胤禛十二月行乐图》同样采用了鸟瞰式的景深式构图。到了乾隆中后期,乾隆皇帝任命宫廷西洋画师郎世宁(Giusepe Castiglione 1688-1766)绘制并制作了《乾隆平定准部回部战图》系列,将作品送往法国巴黎,但在绘画风格上乾隆推崇传统中国文化画的意境,希望如意馆供职的郎世宁能创作出一些吸取中国传统绘画风格的作品来。这种传统绘画技法的回归从宫廷影响到民间是不言而喻的,从徐扬的《姑苏繁华图卷》中可以看出传统绘画的回归。在民间,乾隆中后期的姑苏版画中涌现出这种从宫廷传来的风气,姑苏版画的人物描绘和景物中出现了中国传统绘画的特点,如用线条勾勒衣纹转折之处,泰西笔法里对阴影部位的排线表现被大面积笔触画法取代。

在这种技艺手法的演变过程中,一些脍炙人口的版画题材如“天仙送子”和耳熟能详的小说、戏出人物,仍然保持了原有题材。德国德绍沃立茨堡(Schloss Wörlitz)用作壁纸的一幅《麒麟送子》以西洋排线法表现人物衣着的褶皱,是雍正至乾隆初期的“仿泰西笔”作品(图14)。天仙戴凤钗,着云肩、襦裙、飘带,怀抱童子,坐于麒麟之上,踏云而至,童子戴冠,手持桂树枝。麒麟的鳞甲、胡须,云纹卷曲的转折等处都有铜版画的排线法表现。再看乾隆后期,“仿泰西笔”消失后的作品,一幅藏于日本海杜美术馆的《麒麟送子》同样是天仙抱童子持桂坐麒麟上,自天庭下界,画面中采用乾隆中后期姑苏版画中常用蓝色表现仕女和童子的衣装,这是一种欧洲发明的化学颜料,被称为柏林蓝(Berlin blue)。画面构图传承了“泰西笔”画的特点,只是在色彩风格上更趋于传统绘画的表现。另有慕尼黑宁芬堡的巴顿堡(Badenburg)浴池亭一间卧室墙壁镶有三十多幅姑苏版画,是1751年到1763年期间作为丝织壁挂的替代品而张贴。其中一幅《白蛇传·水斗》绘青蛇、白蛇手持长剑与法海水门大战(图15)。阴影排线的表现部位仍然存在于人物衣纹处,这也是泰西笔法的表现特征。对比乾隆后期同样题材的版画,苏州某收藏者收藏一幅《水斗》,前排的白素贞与小青一人腰带宝剑,另一人手持利刃,二人头戴“鱼家帽”,身披云肩、襦裙,脚踩“三寸金莲”,神情灵动,各有姿态。画面品相略微残破,但不难看出此幅作品是经过精细套版后,再以彩色填绘,采用蓝色、绿色的浓淡墨代替了西洋铜版画式的斜线来表现衣纹阴影部分,这一技法经常用于乾隆后期的版画里(图16)。

图14 -1、《麒麟送子》,浓淡墨彩绘,清代康熙至雍正年间,创作于苏州,用作德绍沃立茨堡壁纸。

图14 -2、《麒麟送子》,套印加手绘,清代乾隆年间,创作于苏州,现藏于日本海都美术馆,图片来源为冯骥才主编的《中国木版年画集成·日本藏品卷》,中华书局出版。

图15、《白蛇传·水门》,墨线版彩绘,清代康熙至雍正年间,114×59cm,创作于苏州,用作宁芬堡巴顿堡浴池亭壁纸。

图16、《白蛇传·水门》,套印彩绘, 清代乾隆时期作品, 创作于苏州,苏州年画爱好者私人收藏。

五、结语

“仿泰西笔法”的姑苏版画,是康熙至乾隆中后期姑苏版画史上最具特点的作品,因为它和天主教传教士的紧密联系,它萌芽到鼎盛再到衰落的过程与天主教在中国的传播、消亡命运丝丝入扣,与清朝历代皇帝对待西学的态度环环相连。这一时期的姑苏版画创作者中也不乏天主教徒,他们更有机会接触到西洋铜版画,承袭西洋绘画技法,并将技艺结合传统版画题材创作出无数举世精品。但由于版画的创作者并非文人之流,一直以来在中国画论中不受重视。目前大多数遗存都保留在欧洲和日本的研究机构、博物馆、城堡和个人收藏手中。近些年又有新的作品出现,为我们研究这段特殊历史时期的姑苏版画提供了珍贵的资料,从而更加了解到“仿泰西笔”在中国版画创作历史中的重要性。

注释

①藏品编号为1928.0323,0.39. http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=98126001&objectId=270211&part Id=1

②张庚在《国朝画徵续录》(清·乾隆四年)写道:“丁瑜,字怀瑾,钱塘人。父允泰,工写真,一遵西洋烘染法。”钱塘即为如今的杭州。

③[唐]王维《田园乐》:“桃红复含宿雨,柳绿更带朝烟。花落家童未扫,莺啼山客犹眠。”

④名字由德累斯顿国家艺术收藏馆版画陈列室学者Cordula Bischoff和台湾中央研究院学者王正华考译在2014年翻译。

⑤另见笔者(英文)撰文: Anita Xiaoming Wang.The Jesuits and Western Artistic Techniques in early Qing Prints,Kevin Mcloughlin and Anne Farrer,Ed. Chinese Printing,1600-1800.

⑥另见笔者撰文:欧洲藏清代初期姑苏版画研究——以德累斯顿国家艺术博物馆、大英博物馆藏品为例,文章刊载于《典藏·古美术》中国版2018年2月刊。

⑦有关昆仑奴的形象,笔者在另外一篇撰文里有详细描写,见注释⑥。

⑧姑苏仕女版画中女性人物肖像描绘具有模式化特点,脸部轮廓呈鹅蛋形,眼睛、双眉细而弯,嘴型较小。

⑨另见笔者(英文)撰文: Anita Xiaoming Wang.The Jesuits and Western Artistic Techniques in early Qing Prints,Kevin Mcloughlin and Anne Farrer,Ed. Chinese Printing,1600-1800.

⑩有关姑苏版画用作壁纸的详细内容,另见笔者撰文:18世纪欧洲藏“仿泰西笔意”姑苏版画考析,文章刊载于《年画研究》2016年11月刊。

⑪有关“年画”一词的记录最早出现在清·道光年间李光庭著《乡言解颐》中的“新年十事”,17-18世纪被称作“纸画”“画片”或“画张”。

⑫另见笔者撰文:18世纪欧洲藏“仿泰西笔意”姑苏版画考析,文章刊载于《年画研究》2016年11月刊。