五声性调式和声的拓展方法研究

——以纯五度和五声音列为基本材料

2018-09-11马学文

马学文

对于五声性调式和声可能存在一种误解,认为其只用五声构成音作为旋律或和声材料进行创作。然而在实际创作中作曲家并不局限于仅仅使用五正声的材料进行创作,而是在保持五声性调式特性的前提下,通过纵横向拓展和分裂的方式形成无穷的新材料。这种基于五声性调式基础的无限拓展和分裂正好符合细胞的特性。细胞(cell)是“生物的基本单位,完成维持生命的重要过程,包括产生能量、用原材料合成新分子、分裂和自我复制”*〔英〕艾伦·艾萨克斯主编:《麦克米伦百科全书》,郭建中、江昭明、毛华奋等译,杭州:浙江人民出版社,2002年,第230页。。音乐作品的音高材料同样具有细胞般能够合成新元素、分裂和自我复制的特性。对于中国五声性调式和声来说,五声构成音是最基本的音高单位,如同原始细胞,而那些在五声构成音基础上拓展的各类方法则是细胞“合成新分子、分裂和自我复制”的新材料。借用和声细胞的概念是为了研究实际音乐创作中运用五声性调式和声的音乐作品在音高材料方面有着什么共同的基础?相互之间存在着什么样的关系?本文主要讨论建立在纯五度和五声音列上的五声构成音拓展方法。

一、纯五度音程以及纯五度复合

(一)纯五度音程

五声性调式中的“五”至少有三种含义:纯五度、五度相生、五个音级。纯五度并不是中国音乐特有的材料。西方多声部音乐发轫于奥尔加农就是从纯五度及其相关的纯四度的平行进行开始。大小调体系中最基础的音级关系即为主属关系,也是纯五度。五度相生律制生出中国五声性调式的五个音级,也是建立在纯五度基础之上的。勋伯格说:“一个孤立的三和弦的和声意义是完全不明确的”[注]〔奥〕阿诺德·勋伯格:《和声的功能结构》,茅于润译,上海:上海音乐出版社,2007年,第1页。,一个音程的和声意义也是不明确的。作为被广泛运用的纯五度,试看中国作曲家如何在五声性调式和声中加以巧妙地运用,创作出丰富多彩的具有中国特色的音乐作品。

谱例1.朱践耳《组曲——南国印象》之《花之舞》第1—15小节[注]童道锦、王秦雁编:《朱践耳钢琴作品选》,上海:上海音乐出版社,2010年,第75页。

谱例1中的旋律声部是布依族民歌《好花红》的旋律,低音声部一直是纯五度音程。旋律声部的调式是bB宫系G羽调式,低音声部的纯五度在前4小节还是bB宫系五正声的音级,从第5小节开始按照大二度的惯性下行,发展至bE、bD等音级上,拓展了bB宫系的调式。第9小节是旋律的重复,低音声部的纯五度则距离bB宫系发展得更远。朱践耳运用纯五度音程大大拓展了原民歌bB宫系G羽调式的范围。这是保持纯五度的形态,从音级上拓展五声性调式的例子。

(二)纯五度复合和弦

纯五度复合和弦是两个或多个纯五度音程复合所形成的和弦。

谱例2.朱践耳《组曲——南国印象》之《童嘻》第1—4小节[注]同注③,第80页。

谱例2是由D、A和bA、bE构成的纯五度复合和弦。这个和弦不是作曲家偶然使用,而是精心设计得来。整部作品就建立在这个和弦的基础之上,以移位、裁截、加厚等多种手法形成纵向和弦、横向固定音列等数十种音型,来构建整首作品。纯五度复合和弦中的D、A来源于哈尼族童谣《赶街去》,为D商调式。考虑到童谣的谐谑性质,作曲家以三全音关系复合了bA、bE。在作品第153小节处,以音列C、D、E、G、A和音列#F、#G、#A、#C、#D的复合将作品推向最后的高点,这两个音列是C宫系和#F宫系的五声音列,作品由纯五度复合和弦发展为相距三全音关系的两个调式的复合[注]bA、bE与#G、#D为等音关系。。

(三)纯五度加小二度结构的和弦

纯五度加小二度结构的和弦在中国当代作曲家的创作中较为常见,因而作为一个类别单独列出。它指的是纯五度附加一个小二度所构成的和弦形态。这种和弦是考虑到五声性调式本身缺乏小二度、三全音等紧张度较高的音程,而采取在纯五度的基础上附加小二度的一种做法。同时,这种纯五度加小二度的结构,也可以看做是相距半音关系的两个纯五度音程复合后省略一个音符的形态。

谱例3.金湘《冷月》第48—53小节弦乐声部[注]金湘:《金湘室内乐作品选集》,北京:人民音乐出版社,2014年,第270—271页。

谱例3是金湘《冷月》中的弦乐声部,三个声部节奏和音符的运动方式大致相同,从纵向来看,每一个和弦都是纯五度加小二度结构。其和弦分析状况请看谱例4。

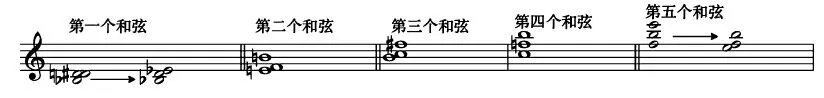

谱例4.金湘《冷月》第48小节和弦分析

在谱例4中的五个和弦里,不难发现它们都是纯五度加小二度的和弦结构。金湘在实际写作时,将纯五度加小二度结构的和弦音分配给不同的声部,造成了单个声部具有较强的张力表现,而实际上却由统一和弦结构控制和声的结构力。

纯五度加小二度结构的和弦控制多声部的做法能够获得和声序进的内在结构力,用此方法还能够使用其配置十二音。构成十二音的方法很多,不同构建基础所产生的十二音具有不同的音响效果。谱例5则是运用纯五度加小二度结构的和弦配置产生的十二音。

谱例5.金湘《冷月》第8—12小节洞箫、弦乐声部

谱例5的solo声部是十二音旋律,它与弦乐声部共同构成了纯五度加小二度和弦以及纯五度复合和弦,形成了以纯五度为基础的和弦配置下的十二音旋律。

谱例6.金湘《冷月》第8小节弦乐声部音高分析

谱例6是金湘《冷月》第8小节出现的四个和弦。通过观察,可以发现有三个和弦都是纯五度加小二度结构,有一个属于纯五度复合和弦。

纯五度加小二度结构的和弦还能进一步演变成为纯五度叠置加小二度结构的和弦。

谱例7.郭文景《狂人日记》第三场第118小节缩谱[注]郭文景:《狂人日记》(四幕歌剧),上海:上海科学技术文献出版社,2016年,第133页。

郭文景《狂人日记》第三场,大哥从城里请来何先生给狂人看病,狂人突然认为想要吃自己的人是他的大哥,于是说出“啊……原来也有你!合伙吃我的人是我的兄长”[注]同注⑦。。此时作曲家运用了一个张力较大的和弦去映衬狂人内心的歇斯底里。这个和弦是纯五度叠置E、B、#F、#C、#G、bE再加上小二度F音的和弦。我们知道纯五度五次相生能得到五声性六声调式。郭文景特别注意到和弦音高按照不同的排列形态,会产生不同的和声张力效果,因而作曲家在使用这个和弦时强调六声音列两端,将低音声部bE音与最高音声部E音置于两端,以构成增八度,再加上小二度的F音的介入,这种排列以及和弦结构,既获得了张力较大的表现力,又因为建立在纯五度的基础上,而使得和弦听起来比较亲切。

本文讨论纯五度作为五声性调式和声拓展方法,只是列举了非常规的和声拓展技术。在实际的创作中,作曲家会将各种手法混合使用。比如《冷月》中有一段洞箫独奏的醇美的B羽清乐调式旋律,与谱例3、谱例5等充满了不协和音程的纯五度加小二度构成的和弦形成强烈对比。然而,这两种完全不同表现力的和声手法能够同时出现在一部作品中,是因为二者本质上有着同一个来源,即纯五度。将纯五度视为基础的和声细胞,进行多方位的五声性调式和声的拓展,在保持作品的中国风味的同时,最大化地获得表达的张力,极大丰富了作品的表现力。

二、五声音列及其拓展

黎英海曾对五声性调式和声所使用的和弦提出“三音组音调”[注]黎英海:《汉族调式及其和声》,上海:上海文艺出版社,1956年,第19页。的概念,认为三音组对调式的色彩有很大的意义;桑桐提出“五声旋律的各音,都可以在一定条件内纵合成为各种音程、各种三音和弦、四音和弦与五音和弦等。”[注]桑桐:《五声纵合性和声结构的探讨》,《音乐艺术》,1980年,第1期,第22页。樊祖荫提出“在总体上保持三度结构的前提下,对某些与五声音调矛盾比较突出的和弦音,采用省略、替代的方法,形成五声式和弦结构,包括省略三音的和弦、替代三音的和弦、增添附加音的和弦。”[注]樊祖荫:《中国五声性调式和声的理论和方法》,上海:上海文艺出版社,2003年,第76页。这些都是五声性调式和声和弦的基本结构。如果以五声音列作为和声的原始细胞,在实际的创作中同样可以有多重拓展形式。

(一)五声音列的附加

作曲家有时将五声音列作为基础框架,然后在其基础上增加小二度、三全音等不协和的音程。表层的不协和音依附在五声音列基础框架之上。笔者依据二者的主次关系,将这种技术称为五声音列的附加。

谱例8.王西麟《第六交响曲》第3—7小节[注]王西麟:《第六交响曲——生命之歌》,长沙:湖南文艺出版社,2014年,第1页。该作品是北京交响乐团委约,为北京2008年奥运会而作。

王西麟《第六交响曲——生命之歌》里,第3—7小节的核心音是A音,每一个动机最后都到达A音,但是每个声部和动机到达A音的过程略有不同。D、G、A三音作为五声性三音列,在其中有着较为明显的框架作用,#G、bE等音符的附加增强了和声的张力。这种做法是王西麟较为常见的作曲技法。由于作曲家想要表达较为深刻的主题思想,因而在和声张力上更倾向用和弦张力较大的多声形式。但是尽管如此,作曲家仍然会选择建立在中国人较为熟知的五声性调式音列的基础之上,以这种方式实现“音乐语言的美学性格——民间性、时代性——上的突破”[注]王西麟:《第六交响曲——生命之歌》,长沙:湖南文艺出版社,2014年,第VI页。。

谱例9.秦文琛《唤凤》第44—45小节拉弦乐器组缩谱[注]秦文琛:《唤凤》,北京:人民音乐出版社,2008年,第8页。

在秦文琛《唤凤》第44—45小节拉弦乐器组中,五正声骨干音是A宫系五音列,#G、G音是围绕着A音的附加。之所以认为此音列结构是五声音列附加的结构,是因为A、E二音符的骨干支撑作用清晰可见,B音是E音五度重叠音,#F、#C二音分别下行二度至E、B二音,A宫系五正声的框架和功能较为明晰。附加音的出现拓展了五正声的表现效果,与综合调式性七声音阶的区别在于,附加音并没有使得宫系发生改变,紧紧围绕着骨干音,使得它们只能属于寄生的地位,而无法成为另一个宫系的五正声。

还有一种附加的形式是用同名半音替代五正声音符。这是一种在五声性调式的基础上形成的附加,而且附加的音符与本位音不在同一时间点出现,只是采用替代五正声音符的方式。这种替代能够获得意外的效果,增加作品的张力。

谱例10.秦文琛《唤凤》第150—152小节

秦文琛《唤凤》的第150小节是D、E、G、A的四音列,此时出现的bE替代E音,获得一种意外的效果。第151小节bA音是用来替代A音,至此旋律在C宫系,紧接其后转入bE宫系,在第152小节又转回到C宫系。此处有一个细节值得一说。既然转入bE宫系,那么原谱中的D音则是变宫,而这段旋律选择了替代音技术,为了让替代音能够更为明显的显示出原来的五声性特性,因而会避免用偏音D。

谱例11.秦文琛《唤凤》第147—148小节手稿版[注]秦文琛:《唤凤》,上海:上海科学技术文献出版社,2015年,第29页。

后来笔者找到了此作品的手稿,发现此处为C音而非D音。这是一个出版打谱的错误。这也增强了笔者对替代音技术的肯定。同样运用替代音技术的还有作曲家金湘的室内乐作品《冷月》。

谱例12.金湘《冷月》第38—41小节双簧管声部

谱例12为G宫系E羽七声调式,第二小节用了bE音用来替代E音,这样运用替代音技术的目的,同样是为了实现和声张力的增加。

(二)五声音列的交替与渐变

五声音列在横向上常常用不同宫系的音列交替或渐变发展,形成五声音列的交替与渐变。

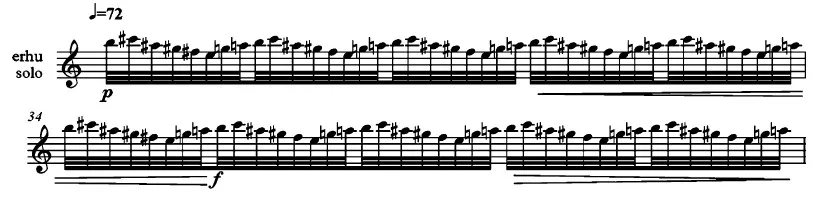

谱例13.陈其钢《逝去的时光》第33—34小节二胡声部[注]Chen Qigang,Un Temps Disparu,for erhu,two stringed Chinese violin and orchestra,Paris:Gérard Billaudot Éditeur,2002.

谱例13是陈其钢二胡协奏曲《逝去的时光》第33—34小节的二胡独奏部分。#C、#A、#G、#F是#F宫系四音列,E、G、A、B是G宫系四音列,在4小节的规模里,这两个宫系呈有规律的交替。

谱例14通过五声音列的改变实现宫系的迅速转换,在11小节的段落里,其调性转换的过程为:C/F-D-A-E/B-#F-bD-bA-bB/bE-bE-bB-C/F-bB-G-D-A-G/D-A-G/D-A-E-B-#F-bD-bA-G-bD-bB-F-bD-G(C/F中的斜杠表示宫系不明确,有可能属于C宫系或F宫系)。

在谱例14中,大多数音列是宫系关系明确的五声性四音列,有部分是五音列。从各个宫系转换的频次来看,整体呈现转换加速的状态。从宫系之间的关系来看,前部分多为近关系转换,宫系转换格位为1—2个;到后部分,伴随着转换频次的加密,宫系之间的关系越来越远,出现了bA-G-bD以及bD-G-bA-A等宫系的转换。宫系转换频次的加密以及宫系之间关系的越来越远预示着张力的逐步增加。

谱例14.陈其钢《逝去的时光》第66—75小节二胡独奏

(三)五声音列的复合

除了前文提到过的横向不同宫系的五声音列转移,作曲家常常将不同宫系的五声音列纵向叠合形成五声音列的复合。有时作曲家也会将这两种技法混合使用。

谱例15.陈怡《多耶》第1—20小节[注]邹向平编:《中国当代钢琴曲选(1980年以后)》,北京:中央音乐学院出版社,2006年,第1页。

谱例15选自陈怡钢琴作品《多耶》的开始部分。作品包含了多个不同宫系五声性调式三音列的复合和转移。它们有:#C、E、#F;bA、bB、bD;D、E、G;A、B、#C;G、bB、C。

#C、E、#F的情况出现在1—6小节的旋律声部,中间有3小节的休止;bA、bB、bD的情况出现在1—14小节的低音声部,bD、bA构成固定的低音,bB时而与其他声部层共同出现,时而与bD、bA共同出现;D、E、G的情况出现在1—8小节的中间层,与旋律声部交替出现;A、B、#C的结构不同于前几个三音列,但也属于五声性三音列范围。这个音列在上例中只出现了三次,分别位于第3、7、11小节处;G、bB、C的情况出现相对较晚,在15—16小节。

谱例15呈现出三个特点:第一,除了A、B、#C作为变量因素,其余四个音组都具有相同的结构,在作品中承担旋律声部、与旋律声部呼应的中间声部和低音声部;第二,三音列结合方式多样,有交替出现,有交叉出现。比如,#C、E、#F和D、E、G交替出现。第9—10小节#C、E、#F和G、bB交叉出现。第三,三音列有扩充和减缩的情况,如第12—13小节D、E、G扩大成为D、E、G、A、C的完整五声音列,bA、bB、bD减缩成bB、bD二音,G、bB、C减缩为G、bB二音。

下面进一步观察这几个音组之间的关系:

1.核心音组是多耶主题:#C、E、#F,与其交替呼应的音组D、E、G里,共同音为E音,两个音列互为倒影关系;

2.低音层的bA、bB、bD与多耶主题#C、E、#F有一个共同音#C(bD),两个音列以#C为轴互为对称;

3.结构不同的A、B、#C与多耶主题#C、E、#F也保持一个共同音,且两个音列并集为A宫系五声音列;

4.如前面提及的,D、E、G音列在12—13小节扩大成为D、E、G、A、C的C宫系五声音列;

5.出现相对较晚的G、bB、C与bA、bB、bD之间同样属于倒影关系。这些主题之间关系严密,如果将多耶主题#C、E、#F视为第一层级,与其呈倒影关系、对称关系、补集关系的音列则为第二层级;

6.其他与第二层级的素材之间发生关系的素材为第三层级,例如G、bB、C与bA、bB、bD之间同样属于倒影关系,这也是G、bB、C出现相对较晚的原因。第三层级还能以转化的形式出现。由于有减缩的用法,bA、bB、bD减缩成bB、bD二音,然后在第20小节bB、bD二音转化为bB、bD、bE。

用和声细胞的概念来看谱例15,多耶主题#C、E、#F就是原始细胞,其倒影、对称、补集关系的音列则是原始细胞产生的新细胞,这些新的细胞也可以在自己的基础上进一步产生更新的细胞,从而组建庞大的细胞群体来构建整部音乐作品。

(四)五声音列构成的十二音

将五声性调式与自由十二音相结合最早的例子当属桑桐1947年创作的钢琴独奏曲《在那遥远的地方》[注]童道锦、王秦雁编:《桑桐钢琴作品选》,上海:上海音乐出版社,2010年,第1—7页。。在这部作品中,五声性调式的民歌《在那遥远的地方》隐藏在作品的中间声部,和声声部尽可能不与旋律音相重合,保持了和声本身的自由十二音无调性的特点。罗忠镕在1979年创作的歌曲《涉江采芙蓉》是运用五声性调式与十二音作曲法相结合的作品。作曲家将两个完整的五声音阶编排在十二音序列中,樊祖荫认为:“这是在十二音音乐中出现五声性序列最早的一种编排方法。”[注]樊祖荫:《中国五声性调式和声的理论与方法》,上海:上海音乐出版社,2003年,第278页。罗忠镕在《涉江采芙蓉》之后的以五声性十二音为基础的创作沿着两条不同的线路进行,吴春福认为这分别是“互补的五声性集合和组合的五声性十二音集合”[注]吴春福:《罗忠镕后期现代风格的音乐创作研究》,中央音乐学院博士学位论文,2004年,第78页。。

谱例16.罗忠镕《第二弦乐四重奏》第一乐章第1—3小节[注]罗忠镕:《罗忠镕室内乐作品选》,上海:上海音乐出版社,2014年,第73页。

谱例16是作曲家罗忠镕《第二弦乐四重奏》的开始部分。每四个音为一个单位,由三个五声性四音列构成十二音,分别是:#F、A、B、E;C、D、F、G;bE、bA、bB、bD,分别属于A(D)宫系、F(bB)宫系、bD(bG)宫系。这三组四音列的结构相同,在音级集合里被标记为4—23。当然这个谱例也能看做四个五声性三音列。

罗忠镕在《第三弦乐四重奏》中采用了不同结构的五声音列,并组合成为十二音。

谱例17.罗忠镕《第三弦乐四重奏》第一乐章1—6小节

若作曲家想使用不同结构的五声性四音列,那么在设计音列时必然会出现一个非五声性的音列。因为包含大三度的相同结构的三个五声性四音列无法形成十二音,但是包含大三度的三音列是可以做到的。罗忠镕《第三弦乐四重奏》第一乐章1—6小节大提琴声部,横向上是以四个音为单位组合成的音组。他们两组五声音列分别是:E、D、G、A;#F、#C、#D、bB。还有一个非五声音列是bA、F、C、B。在小提琴和中提琴声部,第2—3小节纵向上形成了三个五声性三音列和一个非五声性三音列,它们分别是:A、B、bD;#F、#G、bE;E、#A、F;G、C、D,其中第三个三音列是非五声性结构。

结 语

从20世纪20年代起,中国进入专业作曲家时代。如何在强大的西方音乐文化影响之下去创作中国音乐,是多少代中国作曲家思考的问题。回顾百年历史征程,从最初的为了适应五声性旋律而对大小调西洋和声加以适当的改造,到后来各种有关和声结构的探索,如四五度结构的和声方法、二度结构的和声方法、五声纵合的方法等,逐步发展至包括调性扩张、五声性的十二音理论、纯五度复合和声等有着不同思维和方法的理论,总的来说是不脱离五声性的原则。也正因为五声性调式是中国传统音乐最具有代表性的形态特征,因而五声性在中国音乐的意义如同泛音列对大小调功能和声的意义一样,具有基础性和源发性。由此看,上面所列举的朱践耳、金湘、郭文景、王西麟、秦文琛、陈其钢、陈怡、罗忠镕等作曲家都有源发于五声性调式所进行的探索。从这些作曲家各不相同的探索来看,可以说五声性调式和声是一个开放的体系,如同西方大小调功能和声一样,具有进一步发展的潜力和空间。本文只是将纯五度和五声音列作为原始和声细胞,研究发现作曲家通过复合、附加、交替、渐变、替代等方式,创作出丰富多彩且颇具中国风格的音乐作品。至于今后围绕五声性调式问题还能够有什么创造性的发展,既值得我们期待,也需要志同道合的学者们去共同努力和共同研究。