明代嘉万年间的书画消费

——书画的价格乱象和价目分析

2018-09-08叶康宁

叶康宁

今与古敌。

价格乱象

唐志契在《绘事微言》中讲过一个故事:“王酉室得沈启南直幅四轴,极其精妙,吴中有一俗宦,闻其美而谋之,愿出二百金,王终不与。后王西园一见,坐卧画间两日,酉室谓画遇若人,真知己也,因述二百金之说,西园以一庄可值千金易之。”沈周的四幅画,有人出二百金谋购,有人愿“以一庄可值千金易之”。这个差价就充分体现了人的因素。许倬云说:历史“最不可预测的部分,最没有一定规范可以约束的部分,正是人类的自由意志。”因为人的因素是最不可预测的、最没有一定规范可以约束的,所以书画价格也就“乱象”纷呈了。

(一)“重古蔑今”与“今与古敌”

在为明代书画家陈道复的一幅草书题跋时,李日华写道:“今人重古蔑今,留五百年后酬善价。”在李日华看来,明代后期书画价格特点是“重古蔑今”,即以古为贵。

以古为贵符合书画定价的一般规律。故高濂云:“古人之画,越玩越佳,笔法圆熟,用意精到,以人趣仿模物趣,落笔不凡,而天趣发越。今人之画,人趣先无,而物趣牵合,落笔粗庸,入眼不堪玩赏,何用伪为?”文震亨也说“所藏必有晋唐宋元名迹,乃称博古。若徒取近代纸墨,较量真伪,心无真赏,以耳为目,手执卷轴,口论贵贱,真恶道也。”又说:“蓄书必远求上古,蓄画始自顾(恺之)、张(僧繇)、吴(道子),下至嘉隆名笔,皆有奇观,惟近时点染诸公,则未敢轻议。”

《万历野获编》所记的现实却与这一规律大相径庭。

玩好之物,以古为贵。惟本朝则不然,永乐之剔红,宣德之铜,成化之窑,其价遂与古敌。盖北宋以雕漆擅名,今已不可多得,而三代尊彝法物,又日少一日,五代迄宋所谓柴、汝、宫、哥、定诸窑,尤脆薄易损,故以近出者当之。始于一二雅人,赏识摩挲,滥觞于江南好事缙绅,波靡于新安耳食。诸大估曰千曰百,动辄倾橐相酬,真赝不可复辨,以至沈、唐之画,上等荆关;文祝之书,进参苏米,其敝不知何极!

这段话的大意是说“玩好之物”的价位不是“以古为贵”,而是“今与古敌”。如永乐剔红与北宋雕漆同价;宣德铜器与三代尊彝同价;成化瓷器与五大名窑之瓷器同价;沈周、唐寅之画与五代的荆浩、关仝之画同价;文徴明、祝允明之书法与北宋的苏轼、米芾之书法同价。

沈德符的说法并非夸大其词。万历四十三年(1615)春仲,汪珂玉就不惜以“古豆小彝、陆子刚白玉九螭玦、关仝《春山溪阁图》、白阳(陈淳)《习斋图》”换取沈周的画作《吴山》、《越水》。

导致“今与古敌”现象的原因主要有两个:

其一是古代的器物书画“日少一日”,“今已不可多得”,“故以近出者当之”。所谓“近出者”,其实可以看做是一种奢侈替代品。当某种奢侈品因为存世太少而无法满足需求时,消费者便会去寻求数量较多的奢侈替代品。宋代书画消费繁荣,古画无法满足需求,消费者就用当代绘画以为替代。赵希鹄的一段话颇能体现书画消费者的心理:“古人远矣,曹不兴、吴道子,近世人耳,犹不复见一笔,况顾、陆之徒,其可得见之哉?当以目见者为准,若远指古人曰:此顾也,此陆也。不独欺人,实自欺耳。故言山水,则当以李成、范宽;花果则赵昌、王友;花竹翎毛则徐熙、黄筌、崔顺之;马则韩干、伯时;牛则厉、范二道士;仙佛则孙太古;神怪则石恪;猫犬则何师尊、周照。得此数家,已得奇妙。士大夫家或有收其妙迹者,价已千金矣。何事远求太古之上耳,目之所不及者哉。”王家范说:“珍藏品由古趋近,反映了江南收藏爱好更趋普及。”亦为洞见。由于收藏爱好的普及,收藏家日众,而古代器物数量有限,必然会导致由古趋近。

其二是江南好事缙绅与徽州耳食富贾的“倾橐相酬”。据詹景凤说:“文太史初下世时,吴人不能知也。而予独酷好。所过遇有太史画无不购者,见者掩口胡卢谓购此乌用。是时价平平,一幅多未逾一金,少但三四五钱耳。予好十余年后吴人乃好,又后三年而吾新安人好,又三年而越人好,价相埒悬黎矣。”

其三是受“厌常喜新,标奇览异”的士风影响。据顾炎武说:“盖自弘治、正徳之际,天下之士厌常喜新。风气之变已有所自来。”又于慎行有言:“先年士风淳雅,……近年以来,厌常喜新,慕奇好异。”书画作品大都古质今妍,消费者多喜新、尚奇。如陆树声所言:“夫物古质而今媚,近来俗好多媚。”

为了满足需求,有闲阶层不断追捧新人。松江府学书画者“苟为缙绅物色,即自列千古名家,曰某为米,某为赵,某为大痴、叔明也。”范濂为之慨叹:“何古人旷世一见者,而今且比比于松耶?”

成化年间的书法家张弼,“在当时以气节重,其书学怀素,名动四裔。自吴中书家后出,声价稍减。”长江后浪推前浪,曾经“进参苏米”的“文祝之书”,也因消费趣味的变更让位于后来者。

(文徴明)在日名绝重,卿相无不折节,下至妇人童子皆知之。乃今殁后四十年来,人遂不购其书。

(祝允明)当日声名迈三宋而上接鸥波,洵不虚矣。不百年而董宗伯挺出云间,希哲声价减其五六,再数年而王相国继起孟津,希哲声价顿减七八。呜呼。吾夫子所以畏后生也。虽然,举世以尖锋取态为工,秃颖崛强为古,而擅名者奚啻天渊也哉。

在文徵明去世四十年后,他的书法作品也备受冷落。祝允明的书法也因董其昌和王铎的出现而“声价顿减”。正所谓后之视今,亦如今之视昔。鉴古知今,历史常常会以相似的面貌重演。

(二)从“重宋”到“重元”

嘉万年间,有闲阶层的鉴藏趣味开始向文人画转移,院体画逐渐受人鄙弃。

在《中麓画品》中,李开先说戴进“高过元人,不及宋人”。言下之意是宋画高于元画。《中麓画品》撰成于嘉靖二十四年,其时宋画与元画孰高孰下已颇多争议。不过,就整体来看有闲阶层的鉴藏趣味还是“重宋”胜于“重元”。但好景不长,到高濂著《遵生八笺》时(大约万历十八年),宋画就已经被当成“巧太过而神不足”的“院画”,有闲绅士开始“独尚元画”。

如《遵生八笺》所言:

今之评画者,以宋人为院画,不以为重,独尚元画,以宋巧太过而神不足也。

另一本影响较大的鉴赏书《考槃余事》也基本因袭了这段话,这表明“以宋人为院画,不以为重,独尚元画”的观点已经为有闲阶层接受。消费趣味由“重宋”转向“重元”。

对这一转变,王世贞感受强烈。他说:“ 画当重宋,而三十年来忽重元人,乃至倪元镇以逮明沈周,价骤增十倍。”又说:“近来吴子辈争先觅胜国赵承旨、黄子久、王叔明、倪元镇画,几令宋人无处生活,余甚为扼腕。”

蒋嵩《历代名公画谱》

钟钦礼《历代名公画谱》

这个转变完成之后,消费者所追捧的古画就不是“宋画”而是“元画”了。

李乐在《见闻杂记》中说:“今天下诸事慕古。衣尚唐段、宋锦。巾尚晋巾、唐巾、东坡巾。砚贵铜雀。墨贵李廷珪。字宗王羲之、褚遂良。画求赵子昂、黄大痴。独做人不思学古人,且莫说国初洪、永间,只嘉靖初年人也不追思仿效。间有一二欲行古人之道,人便指摘讥贬。此谓不知类也。”可见,当时人追慕的古画,并非唐宋名迹,而是元代画家赵孟 、黄公望的作品。

李日华也发现:“今绘事自元习取韵之风流行,而晋、唐、宋、隋之法,与天地、虫鱼、人物、口鼻、手足、路径、轮舆、自然之数,悉推而纳之蓬勃溟滓之中,不可复问矣!”

张丑更是明言:“品画以元人为最,而元人中尤以子昂、子久、叔明为得其神,如彦敬、仲珪、元镇辈,今世饼金悬购。”

当然,理智的鉴藏家对“宋画”还是有所区分的,如何良俊所言:“元人之画,远出南宋诸人之上。”就把北宋之画与南宋之画加以区别。李日华也把“宋图画”与“南宋马夏绘事”区分开来。在他的《戏评古次第》中:“宋图画”位列第二,“元人画”位列第五,“南宋马夏绘事”位列第七。这里的“宋图画”应该指北宋绘画,如李成、米芾的作品。

从“重宋”到“重元”的转变是多重原因造成的,直接原因是宋画,尤其是北宋绘画存世量极少,历经靖康之难,多失于兵燹战乱,无法满足消费需求;深层原因则是有闲阶层消费时尚的转移。齐美尔说得好:“凭借时尚总是具有等级性这样一个事实,社会较高阶层的时尚把他们自己和较低阶层区分开来,而当较低阶层开始模仿较高阶层的时尚时.较高阶层就会抛弃这种时尚,重新制造另外的时尚。”士阶层建立了“重宋”的时尚,但当商贾开始模仿士阶层的行为,大肆收罗“宋画”时,士阶层又开始建立“重元”的新时尚,以建立士商之间身份区分的新界限。

(三)由“名家”变“邪学”

钟钦礼、蒋嵩、张路、汪肇都曾是书画市场上颇受追捧的名家。钟钦礼“以上司多好其画”而傲人;蒋嵩享有“落笔时遂臻化境。非三松之似山水,而山水之似三松也”的盛誉;张路的画作被北方人珍若拱璧,“一时缙绅咸加推重”;汪肇“自负作画不用朽”,他的画价曾高达每轴二十余金。

然而,此一时也,彼一时也。随着消费趣味转换,这些显赫一时的“名家”竟然成为鉴藏家所不齿的“画中邪学”。

高濂在《遵生八笺》中说:

如郑颠仙、张复阳、钟钦礼、蒋三松、张平山、汪海云辈,皆画家邪学,徒逞狂态也,俱无足取。

他的这一看法很快为鉴藏界所接受。几部影响较大的赏鉴指南书,如《考槃余事》《长物志》都抄录了这段话。

一旦被斥为邪学,市场认可度就会大打折扣。何良俊就对蒋嵩和张路的画作极为不屑,他说:“南京之蒋三松、汪孟文,江西之郭清狂,北方之张平山,此等虽用以揩抹,犹惧辱吾之几榻也。”陆容说钟钦礼“人品不高,虽工亦减价矣。”詹景凤说“往时”汪肇的画作“每一轴价重至二十余金”,汪肇大画四轴可以换得唐代大画家阎立本的一幅小画。逮至万历年间,方大汶把两幅汪肇的画作抵押给方用彬,索价为“一幅抵换绿绢,一幅烦当银一两”,落差之大竟达二十倍。

所谓“邪学”,其实是鉴赏界对浙派画家的一种贬抑。据俞剑华说:“后人中于吴派之议论,以为吴派为画道正宗,以浙派为狂学邪派;……世人每以蒋三松、张平山而斥浙派全体。”

杨凝式《韭花帖》后项元汴的标价

冯承素摹《兰亭序》后项元汴的标价

石守谦注意到浙衰吴盛前后一个有意思的对比。成化年间,吴派名家沈周之徒李著学成归家(南京),又转学浙派画家吴伟。“缘当时陪京重次翁之画故耳。”到了嘉靖年间,浙派名家蒋嵩之子蒋乾则改学起吴地盛行的王蒙画风。

浙派画家遭到贬抑的原因是多方面的,最主要的原因是吴派画家的崛起。市场总是有限的,崛起的新人必然要挤占前人的位置。三吴地区是明代后期的经济文化中心,依托乡邦的人际脉络,吴地的书画家和鉴赏家很快建立起话语霸权。

崇吴贬浙的深层原因在于宗族观念和乡土意识。一般情况下,藏家大都钟情于同姓名家和本地名家的作品。王世贞就很青睐二王的书作,每提及二王他都自豪地称之为“吾家右军”“吾家右军大令”。再如董其昌一提到董源,张口闭口都是“吾家北苑”。由于他提倡南北分宗,崇南贬北,所以他更喜欢购买南宗气息的泼墨画作,“辛卯(1591)请告退里,乃大搜吾乡四家泼墨之作。”他还时时不忘对本地书画家大肆褒扬。

乡土意识在很大层度上影响着鉴藏家的好恶。通过研究李日华,林逸欣发现:“李日华除了对苏州、松江两地的画坛提出批评之外,对于家乡嘉兴一地先贤遗老的书画作品,他不但尽其所能地购买收藏,还写下大量的赏鉴文章,希望籍着这些举动,宣扬本地的书画文化,实践其文人士大夫品位的延续。”在《味水轩日记》中,李日华对本地画家大加赞誉,对松吴画家则颇多微词,如万历四十四年一月二十六日,“胡雅竹之弟五朝奉者,携姚云东(姚绶)《春溪垂钓图》来阅,笔甚古淡。题律一首,书法张句曲(张雨)。此老铁手腕,真仲圭(吴镇)之裔,其撒然自得处,未落时流恬滑套中。而松吴之人,以浙派庇之,此正松吴近习不可医之根也。”姚绶就是嘉兴本地画家,《明画录》说他“生平类晋人风调。工山水,仿吴仲圭,墨色淹润。”

价目分析

为了对嘉万年间的书画价格有更为深入地了解,我辑录了一些散落于载籍中的书画价目。价目辑录是进一步研究的铺垫,不掌握一定量的价目资料进行价格研究无异于缘木求鱼。

(一)价目的主观性与偶然性

书画价格带有很大的偶然性和主观性。“饥来当不得食,寒来当不得衣。半个铜钱不值的,被人哄了十两、百两;富贵时十两、百两谋来的,到穷来也只做得一分、二分。”“有几百值求之不得者,数十值得之。”

1、价格有主观性和偶然性

(1)捡漏价

以褚遂良摹《兰亭序》为例,管稷从王伯安家奴手里购买仅用去2两银子。而王世贞从黄熊手处购买却花费130两银子。2两银子购得褚摹《兰亭序》显然是“捡漏”(以低价购得高价物品),故管稷亦沾沾自喜,向詹景凤夸耀“以二金得之,岂不厚幸。”

“捡漏”价有较大的偶然性,不是书画消费中的正常价位,把它放在正常价目中进行分析,必然造成分析结果出现偏差。

(2)“索价”或“定价”

崑山顾氏持王维《奕棋图》向朱忠僖求售,索价千金(1000两银子),朱忠僖只愿意给300两银子,并且说“即此三百亦聊酬汝远来意耳。若据实言,二百亦已多矣。”

又王献之《送梨帖》,卖家索价“七十金”,王世懋以“五十金”购得。

又文徵明为王羲之《二谢帖》定价,“每字当得黄金一两,其后三十一跋每跋当得白银一两,更有肯出高价者,吾不论也。”结果后来的成交价仅为米一百二十斛。

再如梁摹《乐毅论》,吴江村的定价是“三百镒”,相当于六千两银子,到了“崇祯已卯夏仲,项氏出此帖,索价六十金”,索价只是定价的百分之一,居然还没成交。

“索价”与“定价”都掺入了较多的主观因素,而且通常远高于实际成交价格。

(3)友情价

钟居易送谭元春一幅倪瓒的画作,谭过意不去,给了钟“三万钱”。这“三万钱”并非倪瓒画作的市场售价,只能算“友情价”。据谭元春说“此画入好事家,立致十万。”可见,“友情价”亦带有较大的偶然性。

(4)赝品价

在书画交易中,由于买家并不知情,赝品常常能卖出真迹的价格。

王世懋喜好搜求古帖,然而,“古画易得,古帖难求”于是,他屡屡把鱼目燕石当成珍珠宝玉。有一次,他把《淳化阁帖》的翻刻本当成古本,“百金购之,后乃知其近拓也。”还有一次,一个福建商贾陈某“将近日泉州新刻用梨版翻于燕台,加以银锭纹,用好墨好楮精拓精装”,以“百二十金”的价格卖给他。显而易见,“百金”“百二十金”反映的是古本《淳化阁帖》的价格,即使比古本价格低,也远高于翻刻本的价格。

2、记录有主观性和偶然性

(1)记录偏重于“大名头”而忽略“小名头”

大名头指著名的书画家,小名头指声名不彰的书画家。大名头的作品虽然值高价昂却人人争购,小名头的作品即使升米斗粟也少有问津,这也是凡勃伦效应(Veblen effect)在书画消费中的体现。

所谓凡勃伦效应,就是奢侈商品价格越高越畅销,它反映了消费者通过消费进行夸耀的愿望。凡勃伦说:“由于人们已经习惯于把美感和荣誉两者视同一体,大家逐渐形成了这样的观念:凡是代价不高的美术品,不能算作美的。”

(2)被记录的价格有偏高与偏低两种倾向

那些不寻常的高价与低价往往更容易被记录下来。对消费者而言,以高价购入可以彰显自己超乎常人的经济实力;以“捡漏价”购入物超所值的艺术品不仅意味着运气,而且还表明购买者有与众不同的鉴赏力。

(3)被记录的价格常常不可信

可能是时间间隔久,可能是道听途说,也可能是其他未知原因,被记录的不一定都是真实价格。

隆庆五年(1571),詹景凤在“燕市”见到赵孟 书《兰亭十三跋》一件,他在《玄览编》第二卷和第四卷中提及这件事,所记价格竟然相差一倍。

子昂书《兰亭十三跋》,辛未年于燕市见之,……其人索五金。

承旨《兰亭十三跋》不啻一本,余于辛未年燕市见一本,索价十金。

詹景凤昏昏如斯,《玄览编》中的其他价格记录是否可信也无从稽考。由于他时时不忘炫耀自己非凡的鉴赏力,《玄览编》中所记书画价格也大都偏低。

此外,作品尺幅的大小、作品质量的高低、买家的经济实力、买家的好恶等诸多因素都会影响书画价格。

(二)分析前的准备

第一步,统一计量单位。相关著录中的书画计量单位通常为件,一件可能是一幅,也可能是若干幅。如项元汴耗资“一千六百金”购藏的《唐四大家画附虞永兴临兰亭卷》就包括四幅绘画,一幅书法。以件计量为分析书画价格带来极大地不便,因为一幅一件的书画价格通常会远低于多幅一件的,所以我们需要把计量单位换成幅。

表1:价格单位换算

第二步,计价单位换算。将不用“两白银”为单位的价格折算为“两白银”。因为需换算的价格在总价目数中所占比例很小,所以,纵使有些换算不够准确,对统计结果也不会有较大的影响。(表1)

第三步,确定书画年代。为方便统计,六朝一种归晋;五代一种归唐,金一种、宋元人画六十片(1件)归宋。

第四步,考订交易时间。根据文献考订作品的成交时间或标价时间。然后分“嘉隆年间”和“万历年间”两个时期。

第五步,对价目进行取舍。具体分析时要剔除一两个偏低及偏高的价格,以使结果更趋客观。以非项标唐代书法价目为例,最低价是管稷以二金购得褚遂良摹《兰亭序》。如上节所言,该价目为捡漏价,远低于正常价位,可以剔除。最高价是千金,如怀素《自叙帖》、怀素《草书千字文》、唐人双勾《万岁通天帖》、孙过庭《书谱》。“千金”在文人的著述通常表明价值极高,不一定是具体成交价,因此剔除一个对分析有益无害。

(三)价目初步分析

由于书画价目过于复杂,即使在分析之前做过认真的思考和周密的准备,得出的结果也难免偏差。在没有其他文献做参照的情况下,万不可仅仅根据数据就遽下断语。

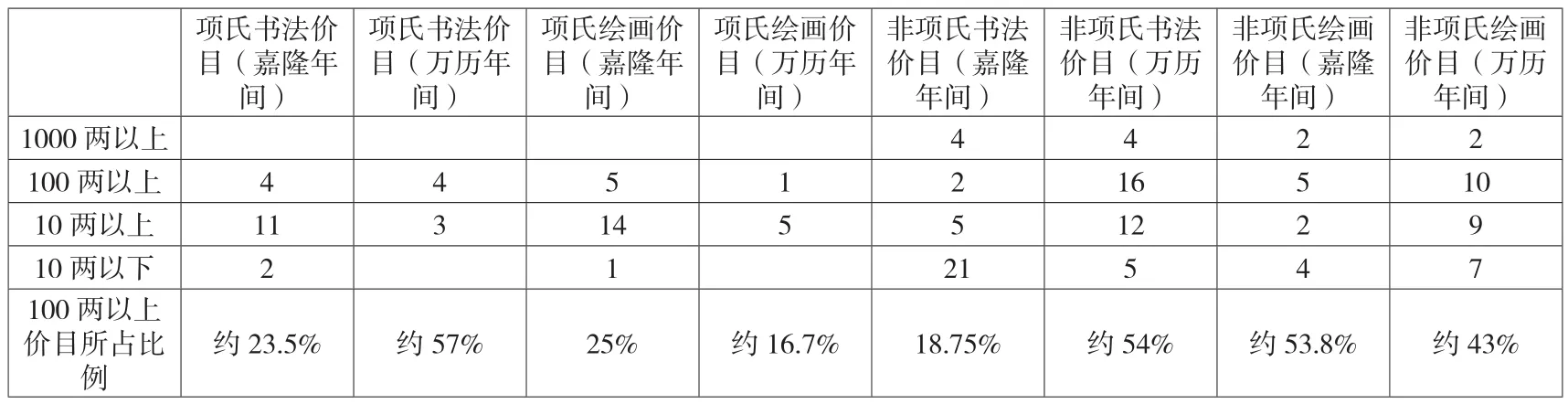

下面这个列表,就是对嘉万年间书画价目的初步分析。(表2)

表2:嘉万年间书画价目

非项氏 书 元 所有 17 1 300 约36.45 去掉一个最低价和一个最高价非项氏 画 元 所有 9 2 500 约30.6 去掉一个最低价和一个最高价非项氏 书 明 所有 23 1.5 10 约2.5非项氏 画 明 所有 15 0.03 100 约16.8 去掉一个最低价和一个最高价项氏 书 所有 所有 47 4 2000 约198项氏 画 所有 所有 45 3 500 约76非项氏 书 所有 所有 87 0.6 10000 约83.3 去掉一个最低价和一个最高价非项氏 画 所有 所有 49 0.03 1200 约200.4 去掉一个最低价和一个最高价项氏 书 所有 嘉隆年间 17 3 600 约98.5项氏 画 所有 嘉隆年间 20 8 320 108.75项氏 书 所有 万历年间 7 30 550 约283项氏 画 所有 万历年间 6 20 150 65非项氏 书 所有 嘉隆年间 32 3 10000 约142 去掉一个最低价和一个最高价非项氏 画 所有 嘉隆年间 13 0.03 1200 约379非项氏 书 所有 万历年间 37 0.6 2000 215.7 去掉一个最低价和一个最高价非项氏 画 所有 万历年间 28 0.15 1000 约242

分析结果:

1、整体来看,书画作品年代越早价格越高,

2、整体来看,书法交易年代越晚价格越高,绘画交易年代越晚价格越低。

3、整体来看,晋唐书法价格高于绘画价格,宋、明绘画价格高于书法价格,元代书法价格高于绘画价格。

以上三条是对初步分析的小结,第一条符合前揭书画定价规律,可以采信。第二、三两条皆需进一步验证。

第二条分析结果是关于交易年代的。假若分析有偏差,那么影响分析结果的因素只会有一个,就是某个交易年代(嘉隆年间或万历年间)的高价价目比较集中。是否有这样的因素存在?且看下面的表格。(表3、表4)

通过书画价目分布表(一),我们不难发现表2分析结果第二条“书法交易年代越晚价格越高,绘故以他的作品为例来进行分析:(表5)画交易年代越晚价格越低”是有问题的。原因如下:

表3:书画价目分布(一)

表4:书画价目分布(二)

表5:赵孟 书画价目

第一,“项氏书法价目(万历年间)”与“非项氏书法价目(万历年间)”百金以上价目所占比例远高于“项氏书法价目(嘉隆年间)”和“非项氏书法价目(嘉隆年间)”,故而分析结果的前半条“书法交易年代越晚价格越高”就形成了。

第二,“项氏绘画价目(嘉隆年间)”与“非项氏绘画价目(嘉隆年间)”百金以上价目所占比例远高于“项氏绘画价目(万历年间)”与“非项氏绘画价目(万历年间)”,故而分析结果的后半条“绘画交易年代越晚价格越低”就形成了。

通过书画价目分布表(二),我们找到了出现偏差的根源。

其一,“项氏书法价目(万历年间)”与“非项氏书法价目(万历年间)”晋唐作品价目所占比例远高于“项氏书法价目(嘉隆年间)”和“非项氏书法价目(嘉隆年间)”。

其二,“项氏绘画价目(嘉隆年间)”与“非项氏绘画价目(嘉隆年间)”晋唐作品价目所占比例远高于“项氏绘画价目(万历年间)”与“非项氏绘画价目(万历年间)”。

据前揭书画定价标准,我们知道书画创作年代越早价格越高,故而晋唐作品数目越多均价就越高。

既然不同时代的不同书画家作品差价较大是分析结果出现偏差的根源,那么能否找到一个书画家的价目来做一个交易年代与书画价格关系的分析呢?

鉴于赵孟 书画价目可以推知交易年代的较多,

由上表可知:交易年代越晚书画价格越高。对表2分析结果第二项而言,这是一个修正。当然这一推论亦有缺陷,因为赵氏画价仅有四条。囿于所搜书画价目有限,也只能将陋就简了。

对表2分析结果第三项的检验将在下面的论述中进行。

(四)以《戏评古次第》为参照的分析

万历四十四年一月十七日,李日华应门人黄章甫之请,作《戏评古次第》云:

晋唐墨迹第一,五代唐前宋图画第二,隋唐宋古帖第三,苏黄米蔡手迹第四,元人画第五,鲜于虞赵手迹第六,南宋马夏绘事第七,国朝沈文诸妙绘第八,祝京兆行草书第九,他名公杂札第十。

可以说,《戏评古次第》是李日华心目中的书画价值标尺。长期的书画购藏经历不仅炼就了他区分真赝、评判甲乙的如炬目光,也让他对书画价格有较为准确的把握。《戏评古次第》是一个以时代为主的参照系。根据这个参照系,可将项元汴所标书画价目列表如下:(表6)

据表6可知:

1、晋唐墨迹,有项标价目者共16件,均价每件约416.6两,远高于其他。印证了李日华所云“晋唐墨迹第一”。

2、元人画,有项标价目者共10件,均价每幅85.6两。鲜于虞赵手迹,有项标价目者共6件,均价每件约61两。印证了李日华所云“元人画第五,鲜于虞赵手迹第六”。

3、五代唐前宋图画,有项标价目者共9件,均价每件172两。隋唐宋古帖,有项标价目者共2件,均价每件214两。与《戏评古次第》中“第二”“第三”的座次不符。

表6:以《戏评古次第》为参照分析项标书画价目

说明:

选取项元汴所标价目来做分析,主要是基于以下三点考虑:首先,项元汴留下了较多的书画标价;其次,同一个人的标价标准会比较统一;第三,作为当时声望最著的收藏家,项元汴对当时的书画价格应该相当了解。

表7:非项标价目

4、国朝沈文诸妙绘,有项标价目者共3件,均价每件约10两。祝京兆行草书,有项标价目者仅1件,值20两。与《戏评古次第》中“第八”“第九”的座次不符。

项标价目与《戏评古次第》有出入的原因可能在于有些类别(如隋唐宋古帖、南宋马夏绘事、国朝沈文诸妙绘、祝京兆行草书、他名公杂札)价目过少。

然而,既有出入,就需深究。到底是项标价目太少,不足以体现嘉万年间的书画价格?还是《戏评古次第》掺入了过多的个人好恶?揆诸笔者搜集的非项标价目,可以再列一个简表。(表7)

五代唐前宋图画价目10两银以下的都是詹景凤所记,如前所揭,詹景凤为了炫耀自己的鉴赏力超人所记价格大都偏低。如果排除詹景凤所记的这三个价格,1000两银以上价目所占比例接近百分之三十,100两银所占比例接近百分之三十五。隋唐宋古帖1000两银以上价目所占比例约百分之二十一,100两银所占比例高于百分之四十二。由此可知,五代唐前宋图画价格至少不低于隋唐宋古帖。至于“国朝沈文诸妙绘”与“祝京兆行草书”的次第问题,囿于目前所见祝允明书法成交价目阙如,暂时无从讨论。

综上可知,除个别位次之外,李日华的《戏评古次第》较为客观地反映了嘉万时期的书画价格。