民办本科院校个性化体育选项课教学新思路

——基于《国家学生体质健康标准(2014修订)》

2018-09-08赖荣亮

赖荣亮

1 2014年体质测试结果的现状

据《2014国民体质监测公报》调研结果显示,与2010年相比,2014年我国学生在身体形态、肺活量继2010年出现上升拐点后,继续呈现上升趋势。中小学生的力量、速度、耐力、柔韧等身体素质继续维持稳中向好趋势。然而,处于象牙塔的大学生群体身体素质则继续呈现下降趋势,一些指标甚至不如中学生,大学生身体素质的问题俨然已成为制约我国国民身体素质提高的关键[1]。《国家学生体质健康标准(2014修订)》(以下简称《标准》)颁布实施,正是为了加强体质测试工作的激励、反馈和引导参与体育锻炼功能,从而促进高校体育工作的开展,集思广益,从体育教学、课外体育锻炼等方面找出遏制大学生身体素质下降的良方妙策。

2 民办本科院校现行体育选项课的现状分析

民办本科院校的大学生对于体育的认知与公办院校的学生差别不大,都停留在对体育健康知识的宏观的、初步了解阶段,也都知道体育能锻炼身体、增强体质,但再细问:如何锻炼身体,增强体质呢?绝大部份学生不知所以,对于科学训练原则中强度、时间、频率“三要素”的基本体育知识甚少了解与实践,这也导致大学生无法建立系统的体育科学理论知识,更谈不上对体育的教育功能及其它外延功能的体验了。民办本科院校的体育课基本上都是每周2课时,是学生按自己喜受的运动项目,如:篮球、足球、排球、羽毛球、瑜伽、武术等等的选项班教学模式,各班级人数各有不同,由于民办高校在管理机制、经费收支等方面与公办院校有着本质的区别,出于成本的控制,班级学生人数一般都在40-70人之间,其中以三大球类项目班级人数居多。这种传统的选项班教学模式教学内容强调统一性,强调的是教师的传授技能,而忽视了学生的个体差异,因此,在教学过程中,体质强的学生常常能不用怎么训练就能轻而易举地取得高分,而体质弱的学生却挥汗如雨,课上认真练习,最终体育分数却不高甚至不及格。这种现象是一个普遍现象,这也是将不同质学生混编一组,统一教学内容所带来的不可避免的弊端。这种弊端的出现,挫伤了学生的主观能动性,会让教学过程教师在教学纪律、组织管理方面花费更多精力,从而影响了技能的传授与学生身体素质的提高,无法使班级整体达到预定的教学目标,影响教学效果。

如何将教学效果最大化呢?需要在了解学生的体质健康状况的前提下,结合原有的教学大纲与内容,为不同体质健康水平的学生设置符合其自身的个性化体育选项教学,设置个性的教案,采用灵活的教学方法,设定不同的教学目标,遵循体育的科学锻炼原则,让班级中每位学生都能沿着符合自身体质水平的教学轨迹上协调发展,最终实现整体的教学效果最优化。

3 个性化体育选项教学设计

传统的选项课教学以课堂传授运动技能、战术为主线,旨在让学生在大学期间“掌握一到两项基本运动技能”为其“终身体育”打下良好的基础。在实际的教学过程中,受学校体育资源、教师的认知能力水平高低、学生兴趣爱好等诸多因素的影响,传统体育选项课有些异化成放羊式的自由活动,阻碍学校体育的健康持续发展;有些则在追求运动技能提高的路上越走越远,背离了“健康第一”的指导思想。体育的本质是什么?体育的本质即强身健体。体育的本质是体育自身存在与发展最为根本、最为重要、最为稳定的特质[2]。

个性化体育选项教学是将个性化教学理论应用于体育选项教学之中的一种教学理念,是根据各人不同的特点,依据教学目标,遵循一定的教学原则,因材施教制订差异化教学内容,同时要求学习者不断进步,以实现教学目标最优化的教学理论[3]。实际应用就是先根据《标准》中学生的成绩进行数据分析与筛选,遵循各选项课对人体的身体素质要求规律,如篮、足、排选项课对于速度、耐力、力量的要求较高,瑜伽对于柔韧性的要求有别其它选项课等等,经综合考量后,再细化为每个学生制定符合其体质健康水平、身体素质、技能水平的体育选项课教学计划与相对应的教学评价体系,以达到调动学生的学习积极性,提高运动技能,增强身体素质的目的,其实现教学的基本组织形式仍是班级上课制。

3.1 个性化体育选项教学的目标

教学目标是指教学活动实施的方向和预期达成的结果,是一切教学活动的出发点和最终归宿,是对教学中师生所能达到的教学结果和标准的一个预期。个性化体育选项课教学的目标是什么?结合体育“健康第一”指导思想,笔者认为可从以下几个方面设置:

(1)建立“终身体育”的理念,充分认识体育的价值;

(2)学生掌握一至两项运动技能,并能以所学的体育科学知识制定个性化的体育锻炼计划并持之以恒;

(3)全面增强学生的身体素质;

(4)学会个别喜好运动项目的规则、历史渊源与赏析。

3.2 教学原则

原则是观察问题、处理问题的准则。是个性化体育选项教学设计所遵循的工作基本要求和行动的准则,一般来说,个性化体育选项教学应坚持以下几个原则:

(1)技能与体质协调发展原则;

(2)因材施教原则;

(3)趣味性与适量运动原则;

(4)动态监控与适时调整原则;

(5)注意安全防护原则。

3.3 教学内容

个性化体育选项教学内容安排上离不开三点,就是理论知识、技能学习、素质练习。据张珂等学者在《普通高校个性化体育理论课程开发实践研究-以中国传媒大学体育理论课程开发为例》研究中发现,大学生感兴趣体育理论内容排前五位的分别是“运动损伤与防治、科学锻炼身体的方法、运动专项理论知识、体质与健康、体育竞赛规则与裁判”[4]。因此,在理论知识内容安排上,应追求简单实用,贴近生活,便于学生日后作为参与体育锻炼的知识运用与储备。技能学习与素质练习内容的安排是个性化体育选项教学的重点,两者课时分配的多与少,强度高与低决定着个性化的结果。前期通过《标准》中反映学生速度、耐力、力量、柔韧素质的成绩数据,可大致了解该选项班中学生的学情。在随后的技能与素质内容的课时安排方面,身体素质好的学生,则可在技能学习方面投入更多的时间;相反,则在素质练习部分花费更多的课时。例如篮球的投篮,投篮的方法有几种,如:原地单手(双手)投篮、原地跳起投篮等,难度更高的有后仰跳投、中远距离跳投等等,形式多样,难度不一,对于身体素质的要求也因人而异。因此,在对投篮的技能教学中,可将其分解成初级技能阶段(原地单手或双手投篮)-中级阶段(原地跳投)-高级阶段(中远投、后仰跳投),学生的技能水平低的由初级阶段开始学习、进阶,技能水平高的学生则可跳过初级阶段,从中或高级阶段开始学习。对于素质练习的内容安排,体质薄弱的学生和体质强壮的学生练习内容可一致,只是在练习的质量方面从强度、次数、时间三要素进行个性化设计。如:800米、1000米中长距离跑,体弱学生要求在5分钟内完成,体强学生则要求在4分30秒内完成,以达到个性的身体素质锻炼效果,增强体质。

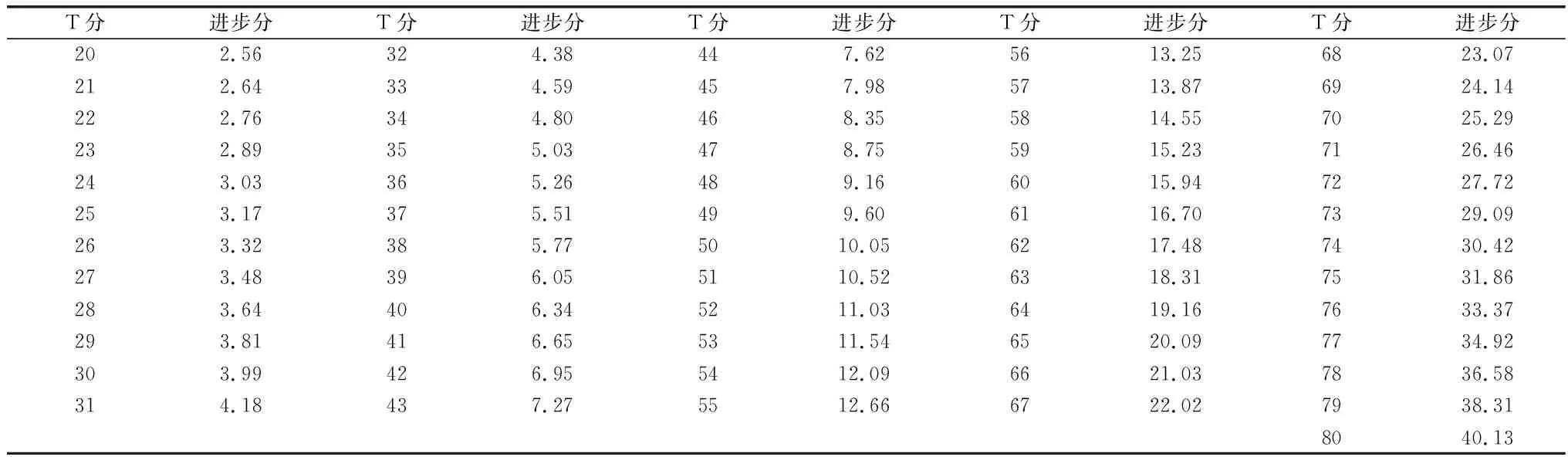

表1 T分与进步分换算表

注:该表引自祁国鹰等《体育统计应用案例》[6]

3.4 教学评价体系构建

民办高校的体育教学评价内容通常包括出勤率、课堂表现、技能水平和身体素质四部分,是一种终结性的评价,过于强调教师的主体参与,忽略了学生个性化发展的诉求。因为出勤率反映的是学生对待体育课程态度的一部分,而学习态度和学习热情则无法体现,无法达到其树立“终身体育”的教学目标;平时表现则过多由教师衡量,主观性较强,缺少必要的量化指标支撑,不利于客观评价学生的体育参与、团队协助精神;技能考核和身体素质则是重结果轻过程终结性评价之典型。过多偏重体育技能的掌握情况与身体素质的达标,忽视了身心健康、学习态度和进步幅度等综合素质的评价,在应试教育横行的中国,其导向也促使学生重结果而忽视体育的本质,也必然使选项课程偏离教学目标。体育课程考核要突出过程管理,从学生出勤、课堂表现、健康知识、运动技能、体质健康、课外锻炼、参与活动情况等方面进行全面评价[5]。因此,结合民办本科院校教学的实际,可将公共体育课程评价体系设置成四个要素:体育的学习态度、技能水平和身体素质进步幅度、团队合作精神、课外锻炼。体育的学习态度主要参照出勤率、着装要求、参与度、体育理论成绩等能反映个体学习倾向性的指标考核;技能水平和身体素质进步幅度参照技能考核时选择的难度及完成情况决定其水平高低。身体素质进步幅度则立足于前期《标准》中已测的数据与课堂中测量的数据进行比对,依据美国测量学家黑尔(Hale)研制的评价法进行,根据公式T=50+10(X-X)/S得出T分,通过对照其“T分与进步分换算表”可得出身体素质进步分数(如“表1 T分与进步分换算表”所示),再根据“最终进步分=期中(末)进步分-前期《标准》中已测数据的进步分”公式得出该名学生“最终进步分”,最后,将该分数以附加分形式计入学期末的身体素质评分中,以体现学生的进步幅度;团队合作精神主要考核学生在课堂中的助人为乐、团队意识、体育游戏与学习技术动作时主动交流合作;课外锻炼则主要以该学生是否课后进行体育项目的锻炼、是否参与体育社团的体育活动、是否参与校内外体育竞赛进行综合考量。

4 结语

通过对出勤率、课堂表现、技能水平和身体素质“四要素”的信息数据收集,相应制定各要素间所占权重,在教学过程中动态微调,以学生个体特点出发,注重过程评价,“健康第一”的中心指导思想不变,发挥体育的教育功能,积极评价学生,重视其情感、学习态度的形成,从而实现“终身体育”理念。