肾乳头状细胞癌CT平扫联合增强扫描的影像学特征分析

2018-09-05邹艳君肖振平陈月洁刘靓

邹艳君 肖振平 陈月洁 刘靓

肾癌是较为常见的恶性肿瘤,按病理类型可分为肾透明细胞癌(Renal clear cell carcinoma)、肾乳头状细胞癌(Papillary renal cell carcinoma)和肾嫌色细胞癌(Chromophobe renal cell carcinoma),其中大多数为肾透明细胞癌,约占 67.6%~80.6%[1~3],肾乳头状细胞癌发病率低于肾透明细胞癌但高于肾嫌色细胞癌,是肾脏第二常见的恶性肿瘤,占肾实质肿瘤的10%~15%[4],为预后较好的肿瘤之一。Amin等[5]报道显示肾乳头状细胞癌的5年生存率可达87.4%,适合局部切除[6]。因此,及时、正确的术前诊断对于选择手术治疗方式及判断预后具有重要意义。CT是显示肾肿块性病变各种特征的一种主要影像学手段,可得到病灶平扫及动态增强情况,在显示肾脏肿块内部结构的同时,能够显示肾静脉系统及肾周脂肪囊的受累情况,现已在临床中广泛应用。本研究回顾性分析34例肾乳头状细胞癌患者临床及影像学资料,分析肾乳头状细胞癌CT影像学特征,以期为术前鉴别诊断和预后评估提供参考,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料对我院2013年3月~2017年8月收治的、经病理证实的34例肾乳头状细胞癌患者临床及影像学资料进行回顾性分析,其中男23例,女11例;年龄23~82岁,平均(63.2±2.6)岁。34例患者中, 1例为下腹痛,6例腰背痛,6例表现为不同程度的肉眼血尿,3例自觉腹部包块,2例患者自觉消瘦,16例为体检中意外发现。病程16天~13个月。

1.2 影像学检查方法34例患者均接受腹部 CT 平扫和增强扫描,采用日本东芝Aquilion 320层螺旋CT完成,扫描范围自膈肌到耻骨联合水平,当日检查前需禁食4h,于扫描前30~60min内饮入纯净水800~1 000ml使胃肠道充盈,扫描条件:120kV管电压、自动管电流技术,层厚5mm,层间隔5mm,重建拆薄0.5mm,根据患者血管情况,于肘静脉注射非离子型对比剂欧乃派克(300mg/ml)80ml,流速2.5~3.5ml/s,监测降主动脉,阈值达180Hu自动扫描。于造影剂注入后大约 30~40s、90~120s、5~10min分别获得皮质期、实质期及排泄期图像。测量病灶平扫、皮质期、实质期与延迟期CT值,为防止发生部分容积的效应,感兴趣区(region of interest,ROI)选择需要避开囊变、坏死、钙化与出血组织,把ROI放置在病灶强化的最显著位置,包含1/2左右的面积。对病灶中心层面的相邻三个层面CT值进行测量,同时把平均值当作最终CT值。

1.3 图像分析在未知病理结果的情况下由两位经验丰富的副主任医师及以上职称放射科医生回顾性查阅所有患者CT图像。分析肿瘤的大小、形态、密度、强化特点及程度、浸润程度等。按强化方式分为3种:①均匀强化:肿瘤未发生囊变坏死或肿瘤实性成分大于囊变部分,实性部分强化均匀;②周边强化:肿瘤几乎完全发生囊变,只有肿瘤周边或分隔强化;③不均匀强化:介于均匀强化与周边强化之间者。其中肿瘤的囊变、出血、坏死范围按目测估计分为4个等级,分别为:<10%、10%~30%、30%~50%、>50%。肾周侵犯指肾周脂肪间隙或软组织内出现索条状、结节状高密度影;肾静脉侵犯指肾静脉内有癌栓;淋巴结转移指淋巴结短径超过1.0cm。

2 结果

2.1 影像学表现分析34例患者影像表现,肿瘤多位于肾皮质共37个病灶,右肾病灶21个,左肾16个,其中1例患者分别为2个病灶(位于同侧肾),1例患者3个肿瘤(右肾1个、左肾2个),病灶短径均大于1.0cm(小于1.0cm肿瘤因为容积效应,测量的CT值不代表病变真正的CT值,未纳入本组)。分析37个病灶,外形呈圆形或类圆形者26个,呈分叶状者11个。23例CT平扫显示肿块与邻近肾组织密度有显著差异,呈不均匀或较均匀、较高密度者9例,呈等低密度者14例,另外11例密度较均匀且与邻近肾组织相似。本组中肿瘤的平均直径3.2cm,病灶密度多较均匀,当肿瘤较大时,平均直径达4.8cm,病灶内常有囊变、坏死及出血。

2.2 平扫及增强扫描结果37个病灶平扫CT 值约为(37.3±12.3)HU,平均33HU;其中6例患者病灶可见环状及线状钙化。本组病例均匀强化20例,不均匀强化11例,周边强化3例。31例对比增强小于40HU,其中增强范围20~40HU 16例,10~20HU 12例,小于10HU 3例;较明显强化3例,其中2例强化40~60HU,1例强化达70HU。34例患者皮质期CT值为(49.8±15.3)HU;实质期肿瘤边界最清楚,CT值为(55.3±16.7)HU,延迟期为(57.6±14.8)HU,20例肿瘤内可见不同程度的坏死、囊变及出血,其中2例范围<10%,3例范围为10%~30%,8例范围为30%~50%,7例范围>50%。

2.3 肿瘤扩散情况有5例肾乳头状癌患者发生转移,其中3例病灶累及肾脂肪囊、肾窦脂肪组织,肾静脉内低密度充盈缺损,并腹膜后轻度强化结节影,2例肾窦受侵及并腹膜后淋巴结肿大。术后病理证实均为Ⅱ型,提示Ⅱ型PRCC具有高侵袭性特点。

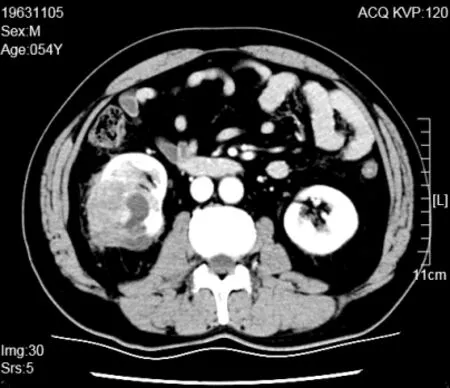

2.4 相关病例患者男,54岁,以肉眼血尿来诊,病灶位于右肾,与周围肾组织界限不清,其内密度不均,实质部分CT值约39HU。皮质期病灶实质部分不均匀轻度强化,CT值达53HU,病灶内可见低密度坏死区,肾周侵犯,可见多方小结节状密度增高影。实质期病灶显示清晰,最大横截面约5.3cm×6.4cm,强化范围较前扩大,低密度坏死显示清晰,实质部分CT值达68HU。病灶大部分突入肾窦,部分突向肾外组织,术后病理证实为Ⅱ型乳头状癌。患者平扫、皮质期及实质期图像见图1~3。

图1 CT平扫图像

图2 增强CT皮质期图像

图3 增强CT实质期图像

3 讨论

肾乳头状细胞癌发病率以欧洲、北美及澳大利亚为高,而非洲、印度和中国发病率相对较低。中老年多见,男女发病率报道不一,约为1.8∶1~3.8∶1。吸烟是所有类型肾癌的危险因素,近期国内外研究表明肾乳头状细胞癌还与高血压、摄入过量动物性含脂肪食物,透析患者,特别是透析超过10年的患者(此类乳头状细胞癌多为囊性)等因素有关。部分病例可有家族遗传倾向,多表现为双侧或多灶性病变。

肾乳头状细胞癌起源于肾小管上皮,有两种生长方式,一种为膨胀性生长,肿瘤多呈圆形,假包膜常见,增强后较平扫更为清楚地显示病灶边界,说明肿瘤存在假包膜;另一种呈乳头状或多结节状生长,肿瘤形态不规则,肿瘤出血坏死囊变常见。肾乳头状细胞癌多数病灶边界清楚,生长较慢或侵袭力较弱的肿瘤多有假包膜形成,而病灶是否出现囊变、坏死一般多与肿瘤大小相关,直径≤ 3.5cm 坏死、囊变较少,肿瘤较大者(直径>4cm)容易发生出血、坏死及囊变[2],本组患者病灶大小与囊变、坏死、出血情况同文献报道相似。营养不良性坏死以及肿瘤与肿瘤滋养血管生长速度不对称都可能导致肿瘤易形成囊腔结构[6],病灶内的血管生成速度与肿瘤的生长相一致时,病灶较少发生囊变、坏死,密度多较均匀,病理上恶性程度较低;反之如果肿瘤生长旺盛,肿瘤内的血管生成滞后于肿瘤的生长,病灶易发生囊变、坏死,密度多不均匀,病理上恶性程度较高。Delahunt根据形态学改变将肾乳头状癌分两个亚型,Ⅰ型肿瘤细胞呈立方形或矮柱状,细胞浆少,细胞核分级低;Ⅱ型肿瘤细胞假复层排,瘤细胞分级高,胞浆丰富呈嗜酸性。两种类型肾乳头状癌具有不同的生物学特征,其预后也不同,一般来说,Ⅰ型预后相对于Ⅱ型较好,据研究报道Ⅰ型肾乳头状癌5年生存率达94%,Ⅱ型肾乳头状癌有更强的侵袭性,更易累及邻近组织结构,患者5年生存率约为50%[7]。本组中5例发生转移的病理上均为Ⅱ型肾乳头状癌,最大径为 5.7~15.6cm,平均8.7cm, Egbert等[8]报道的平均最大直径为7.2cm。

有研究者认为,由于肿瘤内微血管密度存在差异,肿瘤的强化程度可以作为鉴别肾癌不同亚型的有效指标[9],皮质期显著增强只出现在透明细胞癌当中,其他类型细胞癌并未有出现,肾透明细胞癌皮质期增强近84HU。 Kim等[2]认为CT强化方式是鉴别肾细胞癌最有效的参数,尤其是肾乳头状细胞癌与肾透明细胞癌相鉴别,在皮质期、实质期和排泄期非透明细胞癌的强化程度均低于透明细胞癌。Kim等[2]报道肾乳头状细胞癌出现钙化的比率要远高于肾透明细胞癌。本组患者病灶内无脂肪成分(平扫CT值低于-20HU即认为脂肪密度灶)。韩希年等[10]认为在CT、MRI上有不同表现,有助于鉴别。本组大部分患者肿瘤对比最大强化CT值低于40HU,在排泄期和延迟期肿瘤增强变化不明显,可能由于乳头内纤维血管轴心为细小血管,血供极少,因此强化方式呈进行性持续轻中度强化,也可能是由于对比剂退出缓慢所致,增强时有较少的对比剂进入,在肿瘤内需更长的时间扩散和排泄。乳头状肾细胞癌三期强化CT值均低于肾透明细胞癌,与文献[2]报道一致。

鉴别诊断:①肾透明细胞癌起源于肾近曲小管,瘤内血管网丰富,所以肿瘤易出血、坏死及囊变。CT平扫时肿瘤大多呈不均匀低密度,肿瘤示边界不清,呈典型的“快进快出”表现,增强扫描皮髓质期肿瘤明显强化,排泄期与周围正常肾实质相比强化程度明显降低。②肾嫌色细胞癌:起源于肾髓质,膨胀性生长,肿瘤边界清楚,常见假包膜,一般较大,小于3.0cm者少见,常伴肾轮廓改变,CT平扫较肾实质密度增高,密度较均匀,嫌色细胞癌癌内钙化常见。部分病灶中央可见星芒状及轮辐状疤痕。增强扫描强化程度高于乳头状肾细胞癌。肿瘤中央瘢痕及辐轮状强化被认为是该肿瘤的重要影像学特征。很少侵犯下腔静脉,淋巴结转移少见。③肾脏淋巴瘤:多为非霍奇金淋巴瘤,密度相对较均匀,出血、坏死、囊变、钙化均少见,少血供肿瘤,增强扫描皮质期轻度强化,实质期中度强化,可见血管漂浮征。

总之,肾乳头状细胞癌表现为肾皮质实性肿块,膨胀性生长,多数肿瘤有完整或不完整纤维假包膜,边界清楚,肿瘤较小,密度均匀,肿瘤较大时因成分复杂及乳头状结构的存在,使其较易出现囊变及坏死。肾乳头状细胞癌是缺乏血供肿瘤,增强扫描后呈不均匀轻 - 中度强化,钙化较为多见,结合患者病史及临床表现,可较准确地对其进行术前诊断。