蒙汉族散发性乳腺癌患者BRCA1 基因exon11突变分析

2018-09-01马金柱张信来布日古德

马金柱,刘 明,张信来,布日古德

0 引言

近年来的研究资料显示,乳腺癌在我国女性中的发病率呈上升趋势,且逐年增加,成为严重危害我国妇女健康的主要恶性肿瘤之一。研究表明,在我国女性新发肿瘤中乳腺癌占据首位,并且增加比例最为显著[1]。但迄今为止,乳腺癌的发病机制尚未完全阐明,其发生发展有多因素多基因参与[2],也是环境与遗传因素交叉作用的结果[3-4],一级亲属中具有乳腺癌者占全部乳腺癌患者的5%,且在遗传性乳腺癌患者中,50%以上的乳腺癌易感基因1(Breast cancer susceptibility gene,BRCA1)和乳腺癌易感基因2(Breast cancer susceptibility gene,BRCA2)阳性,BRCA1是近年来研究的热点,相关研究发现,BRCA1在癌组织中呈高表达,且这种高表达具有种族差异性,同时,基因变异多见于BRCA1基因 exon11上[2,5]。本研究对我院103例乳腺癌患者BRCA1基因 exon11进行测序,拟分析蒙汉族散发性乳腺癌患者与BRCA1基因exon11基因变异的关系,为临床乳腺癌的防治提供一定理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象及病史采集 选取2010年9月至2014年1月,于我院甲状腺乳腺外科住院诊治、经过病理活检确诊为散发性乳腺癌的女性患者,本研究经我院医学伦理委员会批准及知情同意。

1.2 病例纳入标准 经过病理组织学确诊为散发性乳腺癌的患者;排除任何职业致癌物接触史;采血前未经过任何抗癌治疗。所有的蒙、汉族研究对象都要求祖孙三代均居住于内蒙古地区、无异族通婚史、无血缘关系且无乳腺癌家族史。

1.3 研究方法

1.3.1 样本采集及处理 分别抽取被检测者外周静脉血样本2 ml,于EDTA2管中抗凝,颠倒混匀,核对清晰标记,在-80 ℃低温冰箱中保存备用。

1.3.2 基因组DNA提取 严格按照血液基因组DNA提取试剂盒TIANamp Blood DNA Kit(离心柱-目标号:DP318)操作说明书进行基因组DNA提取,将提取DNA浓度用Thermo(NANODROP2000)仪器检测所提取DNA的浓度。

1.3.3 DNA浓度和纯度测定 使用DU-88紫外分光光度计测定DNA的浓度及纯度。设定紫外光波长,分别测定230 nm、260 nm、280 nm波长时的OD值。将样品DNA 2 μl用TE缓冲液稀释100倍后,分别记录好编号、稀释度。DNA样本的浓度(μg/μl):OD260×稀释倍数×50;DNA样本的纯度:OD260/OD280≈1.8(>1.9时表明有RNA的污染;<1.6时表明有蛋白质、酚等的污染),计算各样本的浓度和纯度并作标记后,置于-20 ℃的冰箱中备用。按照随机原则抽取部分样本的DNA 4 μl,用2%琼脂糖凝胶电泳来进一步鉴定样本DNA有无降解。

1.4 BRCA1基因 exon11 PCR扩增 委托上海生工有限公司合成BRCA1基因 exon11引物,每一对引物可扩增长度为700 bp,将BRCA1基因 exon11区域全长分段扩增,严格按照TAKARA PCR Amplification Kit (Code No.:DR011)使用说明进行PCR实验。

1.5 DNA目的片段的序列测定及分析 取待测序样本以及其上、下游引物各20 μl,干冰保存送至天津生物芯片公司进行序列测定,该公司序列测定通过PCR-SSCP和基因测序技术方法完成。测序数据分析:将测序结果应用NCBI数据库中的BLAST应用程序与数据库中的BRCA1基因 exon11目的序列进行对比,从而确定是否为新的突变位点,且根据HUGO推荐的规则命名。

1.6 统计学分析 采用SPSS 17.0软件对数据进行统计学相关性分析。对所有数据均进行正态性检验,年龄差异采用t检验;计数资料,如民族、淋巴结转移、病理类型、免疫组化、分级情况等比较采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况 最终纳入经过病理活检确诊为散发性乳腺癌的女性患者103例,包括蒙古族42例,汉族61例,年龄为28~77岁,平均年龄(56.27±10.39)岁。依据WHO标准(2003年)乳腺癌组织分级标准分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及Ⅳ期。以上乳腺癌患者中非浸润性导管癌52例,浸润性导管癌51例。所有患者中无淋巴结转移者55例,有淋巴结转移者48例。检测雌激素受体(ER)阳性者54例,ER阴性者49例。检测孕激素受体(PR)阳性者51例,阴性者52例。Cer-2基因表达阴性者53例,表达阳性者50例。所有入组样本满足蒙、汉族的年龄分层、病理分级、免疫组化情况和淋巴结转移情况的差异无统计学意义,从而保证入组样本在蒙古族及汉族之间的可比性。见表1。

表1 入组标本一般情况均衡性比较(例)

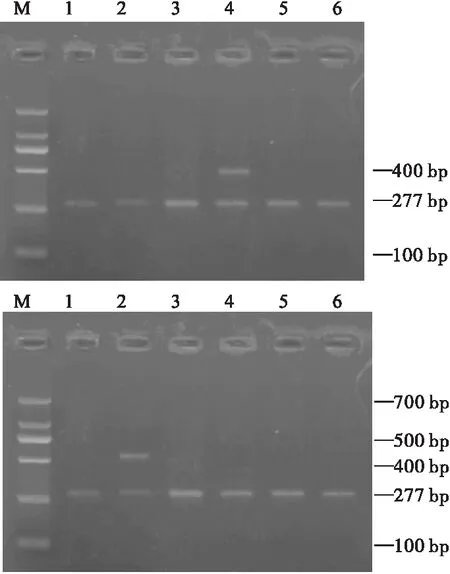

2.2 BRCA1基因外显子11扩增电泳图 见图1。

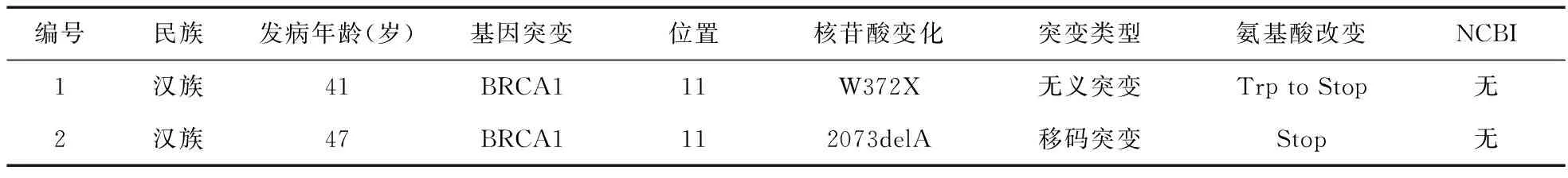

2.3 BRCA1基因exon11突变检测结果 患者BRCA1基因 exon11的测序结果显示,2例汉族患者BRCA1基因致病性突变(2/103,1.94%),1例为W372X无义突变,另1例为2073delA移码突变,且均为发生在三阴乳腺癌病例中,并且均被收录于NCBI数据库中,蒙古族患者未发现BRCA1基因 exon11突变。见图2、表2。

图1 BRCA1基因外显子11扩增电泳图

图2 BRCA1 2例基因突变

2.4 统计分析BRCA1基因exon11突变情况 在103例蒙、汉族散发性乳腺癌患者BRCA1基因exon11上共发现突变2例(1例为W372X无义突变,另1例为2073delA移码突变),该2例均发生在汉族患者,乳腺癌BRCA1基因蒙、汉族突变率的差异无统计学意义(P=0.614);两组患者病理类型中乳腺浸润性导管癌占多数(P=0.750);两组间病理组织分级比较差异无统计学意义;BRCA1突变乳腺癌患者的临床分期早于未突变组,但差异无统计学意义(P=0.781)。

3 讨论

随着分子生物学的发展,患乳腺癌的高危人群已经成为不容忽视的群体,而针对这些特殊群体进行靶向化学预防已经迫在眉睫。尽管在乳腺癌的诊断、治疗及预防等方面已经取得进步,但仍面临着巨大挑战。自1994年,Miki等[6]克隆BRCA1序列后,国内外学者们研究发现,该基因与乳腺癌密切关联,携带该基因突变患者发生乳腺癌的风险显著增高,尤其多见于早发性乳腺癌及家族性乳腺癌患者[7]。BRCA1基因位于人类17号常染色体长臂2区1带(17q21),含有外显子24个,长度为117 kb。BRCA1的基因突变多集中于2、11、20等外显子上[8-9]。在不同种族、不同人群间的乳腺癌的发病率差异有统计学意义。研究表明,散发性乳腺癌患者中,30%左右的患者BRCA1基因的mRNA呈低表达;进一步的研究指出,女性BRCA1基因的胚系突变乳腺癌中,超过80%不表达孕激素受体(Progestrone receptor,PR)、雌激素受体(Estrogen receptor,ER)和Her-2。这种PR、ER及Her-2均为阴性或缺少的乳腺癌称为三阴性乳腺癌(Triple negative breast cancer,TNBC),由于缺乏靶点治疗,其治疗面临着更大挑战[10-11]。近年来,研究发现,BRCA1基因的表达异常与TNBC有着密切联系。本研究结果发现,在103例蒙、汉族散发性乳腺癌患者BRCA1基因exon11中,有2例检测出突变,1例为W372X无义突变,另1例为2073delA移码突变,并且通过病理活检确诊上述2例为TNBC。TNBC的发生与BRCA1基因的突变及功能缺失而导致的同源重组介导的DNA双链断裂修复功能受损有关。Tun 等[11]研究发现,约22%的TNBC患者存在BRCA1突变,BRCA1的突变率在TNBC患者中约为非TNBC患者的5.6倍。Loke等[12]研究表明,BRCA1突变是通过改变蛋白结合位点导致细胞内的BRCA1表达量的变化。另一项研究发现,TNBC的发生、发展与BRCA1甲基化联系密切,BRCA1启动子甲基化可导致BRCA1表达水平减少[13]。因此,猜测本实验基因测序发现的BRCA1突变可能参与了TNBC的发生、临床分期和发展。

表2 BRCA1基因第11外显子突变检测结果

在一些特定的群体中,因生态学原因导致的某种类型基因的突变频率极高,这种效应称为“始祖效应”(Founder effect)。近年研究指出,散发性乳腺癌的发病风险与基因突变及基因的多态性等呈相关性,因地域、人群的不同而呈差异性分布。BRCA1突变率在不同人群中也呈现很大差异。Dillenburg等[14]报道,在欧洲的一些犹太人群体中BRCA1基因突变较高,尤以5382ins和C185delAG突变较为常见。检测西方人群中BRCA1突变阳性乳腺癌患者的ER和PR,发现阴性率高。李鸿涛等[15]研究显示,在维吾尔族女性乳腺癌患者所切除的癌组织活检中,BRCA1基因的失表达率达37.9%,且维吾尔族女性BRCA1的表达阳性率明显高于汉族。本研究结果显示,发生基因突变的2例患者均为汉族,但统计分析结果表明,乳腺癌BRCA1基因蒙、汉族突变率的差异无统计学意义(P=0.614);内蒙古地区TNBC BRCA1基因exon11的突变率差异无种族差异性。该结果可能受位点选择不同、样本量少、种族差异、地域差异及蒙古族汉化等因素的影响[16]。

综上所述,基因检测技术开拓了疾病病因诊断的新思路,本研究共发现2例BRCA1基因致病性突变,BRCA1突变可能参与了TNBC的发生、临床分期和发展;统计分析得出内蒙古地区TNBC BRCA1基因exon11的突变率差异无种族差异性,但由于蒙古族乳腺癌样本量有限,尽管平衡了引起乳腺癌的其他危险因素,但结果仍可能产生一定的偏倚,可能与样本量小、位点选择、民族差异、地理环境等因素相关,因此,有必要设计严密的大样本、多中心研究,一方面可以提高检出率,发现其在乳腺癌临床诊断、分型和治疗中有无应用前景。另一方面,本研究结果显示,BRCA1基因突变均发生在三阴乳腺癌病例中,极有可能与TNBC的发生、临床分期和发展有关,因此,有乳腺癌家族遗传史的TNBC患者及其女性家庭成员强烈推荐进行BRCA基因突变检测。