研读有效材料 悟出概念本质

——《速度、时间、路程》教学与反思

2018-08-24朱希萍

朱希萍

《速度、时间、路程》是人教版教材四年级上册第四单元《三位数乘两位数》这一单元的第5个例题。“速度、时间、路程”这三者之间的关系是小学数学中常见的数量关系。速度是行程问题中一个很重要的概念,学生在学习速度之前,已经对速度有一定的认识,速度给学生的感觉是跟快慢有关,但是说不出什么是速度,对速度的感知是模糊的。

本节课我设想以理解速度为主,在重点突破建立“速度”概念的基础上建构“路程、时间与速度”三者的数量关系。

一、了解起点,直奔主题

师:这节课我们一起来学习《速度、时间、路程》,关于《速度、时间、路程》你已经知道了什么?

生1:路程等于时间乘速度。

生2:时间等于路程除以速度,速度等于路程除以时间。

生3:速度就是物体的快慢。

【设计意图:简单直接的提问,了解学生的认知起点,大部分学生已经对“速度、时间、路程”有了初步认识,在学生已有知识经验的基础上进行教学就更有针对性。】

二、创设情境,“悟”出概念

1.探究速度的意义。

(1)创设情境 ,引发冲突。

(多媒体出示)小明从家到学校用了6分钟;小刚从家到学校用了 8分钟。你觉得谁快?

生1:小明快,因为小明用的时间短。

生2:也有可能是小刚快。

生3:不能确定,因为不知道路程。

师:看来只知道时间能比出快慢吗?还需要知道什么?

生:路程。

(2)补充条件,自主探究。

(多媒体出示)小明从家到学校的路程是( )米,小明从家到学校用了6分钟。

小刚从家到学校的路程是( )米,小刚从家到学校用了8分钟。

请你想象他们家到学校可能有多少路程,先分别在括号内填一填,再比较快慢。想好一种再想第二种、第三种。

(3)学生独立想象解决问题。

(4)选取有代表性的作品整体呈现、集中评价。

小明从家到学校的路程是(480)米,小刚从家到学校的路程是(480)米。6分钟<8分钟,所以小明快。

小明从家到学校的路程是(480)米,小刚从家到学校的路程是(480)米。小明每分钟走了480÷6=80(米),小刚每分钟走了480÷8=60(米)。80>60,小明快。

小明从家到学校的路程是(300)米,小刚从家到学校的路程是(480)米。小明每分钟走了300÷6=50(米),小刚每分钟走了480÷8=60(米)。60>50,小刚快。

小明从家到学校的路程是(240)米,小刚从家到学校的路程是(480)米。小明每分钟走了240÷6=40(米),小刚每分钟走了480÷8=60(米) ,40<60,小刚快。

师:你能看明白各个式子表示的意思吗,同桌说说他们是怎么比较的?

生1:路程相同时,所用时间短的快。

生2:路程不同,时间也不同时,每分钟谁多就谁快。

生3:路程相同,也可以比每分钟走的路程,谁多就谁快。

生4:路程相同时,时间短的快;时间相同时,路程多的快;路程时间都不相同时,每分钟谁快就谁快。

生5:不管什么情况,只要比1分钟谁快就谁快。

(5)揭示“速度”概念。

师:刚才我们能比较两个物体运动的快慢,当路程时间不同时我们比的是每分钟行的路程——我们称为“速度”。

(6)总结关系。

师:刚才我们是怎么求速度的?(板书:路程÷时间=速度)

2.解决问题,探究速度的表示法。

(1)(出示多媒体图片)快速求出以下的速度。

刘翔5秒约跑45米。平均每秒跑几米?

猎豹2分钟跑4800米。平均每分钟跑多少米?

蜗牛爬36米要4小时。平均每小时爬几米?

(2)自主解决,板书算式。

45÷5=9(米),4800÷2=2400(米),36÷4=9(米)。

(3)引发质疑。

师:观察这三个算式,你有什么发现吗?

生1:刘翔和蜗牛都是9米,他们好像一样快了?

生2:刘翔怎么会是蜗牛?

生3:刘翔算的是每秒跑多少米,猎豹是每分钟跑多少米,蜗牛是每小时跑多少米。时间单位不一样。

师:看来只用路程单位很难区分出速度的快慢。怎么办?

(4)速度单位的读写法。

生1:把它们都化成统一的时间。

生2:都表示成1分钟、1秒、1小时行的路程。

(揭示复合单位的表示方式,学习速度单位的读写法)

(5)“速度”概念的质疑。

今天学习的“速度”跟我们以前学的知识有什么不一样呢?

(小组讨论)

生1:我认为速度就是多少时间内行多少米。

生2:我认为速度是每个时间单位行多少距离。

生 3:像 1时、1分、1秒……这样的时间内行的路程。

生4:速度是在特定时间内比谁快的事情。

生5:速度是路程除以时间的结果,所以它要用上路程与时间单位。

生6:不用复合单位刘翔与蜗牛会混淆了。

学生很快总结出:速度就是一个物体在单位时间内所走的路程,它是路程除以时间的值,所以速度表示成路程/时间。

3.感受速度快慢。

(1)感受刘翔、蜗牛、猎豹的速度。

说说刘翔9米/秒、蜗牛9米/时、猎豹2400米/分到底有多快,学生借助熟悉的距离感受速度的快慢。

(2)以下三个速度有可能表示了什么交通工具的速度?

320 千米/时 120 米/分200米/秒

(3)猜一猜。

人步行的速度大约为( )千米/时。

摩托车的速度约为( )千米/时。

声音传播的速度大约为( )米/秒。

光传播的速度大约为( )万千米/秒。

【设计意图:将抽象速度物化成熟悉的1秒、1分、1时走的身边距离,使学生加深对速度现实意义的感受,在巩固理解速度的表示法的同时进一步认识和理解速度的内涵,体会数学与生活的密切联系。】

三、应用巩固,拓展提升

1.巩固应用,沟通联系,建立模型。

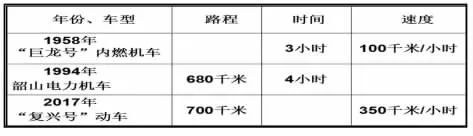

这是一张火车车速调查表,你能求出路程、时间、速度吗?

?

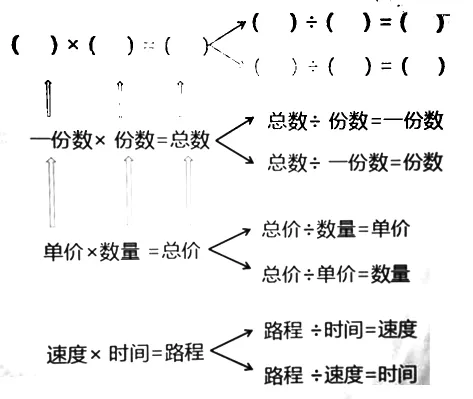

师:今天学习的路程、时间、速度三者之间的关系,和我们以前学习的哪些知识比较相似?

生1:单价、数量、总价也有这样的关系,单价×数量=总价,总价÷数量=单价,总价÷单价=数量。

生2:因数、因数、积也有这样的关系。因数×因数=积,积÷一个因数=另一个因数。

生3:一份数×份数=总数,总数÷一份数=份数,总数÷份数=一份数。

师:这些又有什么共同的地方?

生1:单价是每件物品的价格,速度是单位时间行驶的距离,都可以表示每份数;数量与时间都表示有几份(份数);总价与路程表示总数。

生2:都可以把它们看作因数与因数、积的关系。

教师随机出示以下关系:

【设计意图:教师应跳出教材看“速度”,立足模型看“关系”。从乘法的意义出发进行理解,“速度”只是每份数而已,“速度×时间=路程、单价×数量=总价”等数量关系只不过是“几个几连加的和”这个已有乘法现实模型“等量组的聚集”在不同的应用领域的另一种表达方式,将常见的数量关系归结于已有的“几个几连加的和”,可以使数学教学 “举重若轻”,可以使数量关系的教学直达其根部。】

2.多层练习,多角度辨认加深理解。

(1)李伯伯从县城出发去李乡送化肥。去的时候用了 3小时,速度为 40千米 /时,返回时用了 2小时。①从县城到李乡有多远?②返回时平均每小时行多少千米?

(2)云云骑自行车半小时走了7千米,请问云云骑车的速度是( )。

明明骑自行车三分之一小时走了4千米,请问明明骑车的速度是( )。

【设计意图:此题的目的是使学生进一步理解速度是单位时间所行的路程。将时间拓展为分数、小数,对于四年级学生虽然还不能解决,但是四年级学生可以从速度概念的含义上去理解,从而进一步强化速度是单位时间内所走的路程。】

3.借助图表,综合提升。

(1)(出示下图)你看明白了什么?

如果按照1分钟行驶10米的速度,2分钟应该行驶多少米?50米应该行驶多少时间?60米呢?

(2)还有一个物体的运动是这样的,这个物体的运动和刚才有什么不同?(出示下图)

(3)如果这个物体的运动轨迹如下所示,你能看明白它是怎么运动的吗?它们可能讲述着怎样的故事?

生:它先运动1分钟然后再停4分钟,接着再运动1分钟。

生:龟兔赛跑。

生:m表示乌龟,n表示兔子。龟第6分钟到达60米,兔子只行了50米,所以龟胜了。

【设计意图:再次巩固“速度×时间=路程”关系,整合统计的知识,利用三者关系解决问题,让学生感受到知识间的相互联系,同时注重渗透“函数”思想,根据图表培养学生读取信息的能力,以丰富有趣的龟兔赛跑的故事作为结束,使学生意犹未尽。】

四、全课总结

【思考】

1.精心准备的材料为概念的形成提供了充足的资源。

本课教学精彩之处首先在探究新知的过程中教师有意引发了两次“优美”的情境。第一次是出示:“小明上学走6分钟;小刚上学走8分钟。谁走得快?”在这个过程中创设悬念,到底谁快呢,激起学生探究的欲望,学生的思维被打开,学生一致要求还要知道路程。教师相机出示:“小明从家到学校的路程是( )米,小刚从家到学校的路程是( )米。”让学生把可能的情况都表示出来。“出示路程是( )米”这一问题情境学生需要不断地想象,再根据不同情况表示出不同的结果。也是在这个不断想象、不断解决的过程中“悟”到——速度不仅与时间有关,还与路程有关,引发学生人人参与,体验了速度产生的过程。第二次“优美情境”是在探究速度的表示法时,教师创设求刘翔与蜗牛速度的问题情境,让学生在解决问题中,通过比较发现问题:“都是9米”,从而引发质疑:难道刘翔的速度和蜗牛一样快吗?巧妙地利用认知冲突,让学生在思考交流中清楚地体会到采用复合单位的必要性,较好地理解了速度的表示法,本课的教学难点自然迎刃而解,同时激发学生学习的兴趣,提高学习的主动性。

2.适时的比较联系让知识变得更“通透”。

结合具体的情境,了解常见的数量关系:单价、数量、总价;速度、时间、路程。这两个内容都安排在这一单元(三位数乘两位数),目的是让学生把速度、时间、路程;单价、数量、总价三者关系与以前学习的一份数、份数、总数等数量关系进行沟通,从而统一到乘法的角度即( )×( )=( )的基本关系上,让学生从根本上认识三者之间的关系,凸显乘法的基本模型,打通各数量之间的关系,建构数学模型。

3.巧妙的练习让学生对所学内容有了更深的理解。

练习环节通过运用、辨析、综合运用等方式,加深对概念的内涵与外延的认识,使学生进一步认识“速度”的概念。本节课所呈现的练习题非常巧妙,而且行之有效。把顺向练习与逆向练习、把读图能力与运用数量关系有机地结合在一起,学生在猜故事读统计的过程中综合运用速度、时间、路程这三者关系解决问题。在解决告知小时、0.5小时的路程求速度的练习中再一次质疑概念的本质——速度是单位时间内行的路程,巩固了本节课的教学重点,还对速度这一概念进行了立体丰富的补充认识。