饵料类型对乌鳢肉色、肉质和营养成分的影响

2018-08-24陈小芳王扬王鼎南柯庆青丁雪燕

陈小芳,王扬,王鼎南,柯庆青,丁雪燕

(浙江省水产质量检测中心,浙江 杭州 311110)

乌鳢(Ophiocephalusargus),隶属于鲈形目(Perciformes)、鲈亚目(Percoidei)、鳢科(Channidae)、鳢属,俗称黑鱼、乌鱼,是我国主要的优质底栖淡水鱼类之一。乌鳢广泛分布于我国江河湖泊中,刺少肉多,味道鲜美,营养丰富,深受消费者的喜爱[1]。乌鳢除食用外,还有较高的药理作用,《本草纲目》中记载,乌鳢肉、肝、肠、胆均可入药,鱼肉主治五痔、湿痹、面目浮肿、下大水等。在人体手术后或产妇“坐月子”期间食用,乌鳢有生肌补血、加速伤口愈合之功效。《中国自然资源手册》中记述,乌鳢有祛风湿、利尿及收敛等药理作用[2]。

近年来由于过度捕捞,乌鳢野生资源明显下降,乌鳢养殖大量兴起[3]。目前,浙江湖州、嘉兴等地乌鳢养殖已规模化。为了控制养殖成本,增加收益,养殖户在养殖过程中会选择增加养殖密度、降低饲料成本等方式,不可避免的带来了乌鳢品质的下降。其中,投喂的饵料类型往往影响乌鳢的品质。鱼体的主要营养成分和质构、肌肉色泽是直接反映乌鳢品质的重要指标[4]。已有研究较对乌鳢肌肉的营养及与其他品种之间的比较较多,对饵料对于乌鳢自身品质的影响研究较少。本研究拟对投喂鲜杂鱼、配合饲料和动物内脏的乌鳢的形体、肌肉色泽、肉质和营养成分进行测定,进而比较这3种饵料对乌鳢品质的影响,为后续乌鳢健康养殖提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 材料

供试鱼取自湖州德清、嘉兴桐乡两地养殖场,各取10尾,平均体长为(34±3)cm,平均体重(600±50)g。鱼去鳞、去内脏,测定背部肉质后去皮,沿前后轴方向剖取左右2片肌肉,测定背部肌肉色泽,后将所得肌肉样品匀浆后小包分装,-20 ℃保存备用。

TA-XTplus物性分析仪,英国Stable Micro Systems公司;CR-400色彩色差计,日本柯尼卡美能达公司;K-370自动凯氏定氮仪,瑞士BUCHI公司;B-811自动脂肪萃取仪,瑞士BUCHI公司;L-8900高速全自动氨基酸分析仪,日本日立公司。

1.2 方法

1.2.1 肥满度测定

根据乌鳢体重和体长数据,计算肥满度。

1.2.2 肉色测定

色差的测定以人眼睛判断颜色变化的三变数作为基本原理,以国际照明委员会CIE的色度系统为判断颜色的依据。肉色采用柯尼卡美能达CR-400色彩色差计测定,测定部位为背部肌肉[5]。测定前采用白板进行校准,采用D65光源,测定L、a、b值3个指标,其中L值表示亮度(L=0,表示黑;L=100,表示亮),a值表示红绿(+a表示红色;-a表示绿色),b值表示黄蓝(+b表示黄色;-b表示蓝色)。计算肌肉亨氏白度。

1.2.3 肉质测定

采用TA-Xtplus质构分析仪及其软件,使用柱形探头P/2(直径2 mm)对乌鳢背部进行测试。通过2次下压程序,第1次以不破坏结构的形变测试,得到固定下压距离进行样品的蠕变测试,并进一步得到坚实度及弹性指标。第2次需破坏样品结构,进一步测试破裂强度、韧性及紧实度指标。测量前探头下降速度、测试速度、测量后探头回程速度均为1 mm·s-1;第1次压缩测试距离3 mm,第2次穿刺测试距离为20 mm,触发力20 g,2次下压时间间隔30 s。

1.2.4 营养成分测定

水分按GB 5009.3—2016[6]直接干燥法进行测定,灰分按GB 5009.4—2016[7]干法灰分法进行测定,脂肪按GB 5009.6—2016[8]索氏提取法进行测定,蛋白质按GB 5009.5—2016[9]凯氏定氮法进行测定,氨基酸的测定按国标GB 5009.124—2016[10]进行测定。

1.3 统计分析

对体色数据、肉质数据和营养成分以饵料类型作为因素,采用SPSS 16.0软件进行单因素方差分析(one-way ANOVA),以Duncan氏法多组极差检验来验证不同组间的差异显著性,显著性水平为P<0.05,数据分析结果表示为平均值±标准误。

对于氨基酸数据,则根据FAO/WHO 1973年建议的氨基酸评分标准模式和中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所提出的鸡蛋蛋白质模式进行营养评价[11]。

2 结果与分析

2.1 对乌鳢形态学指标的影响

由表1可知,饲喂鲜杂鱼组的乌鳢肥满度、脏体指数和肝体指数都较低,而饲喂动物内脏组的乌鳢脏体指数和肝体指数都高于其他2组。不同饵料类型对乌鳢肥满度无显著影响,饲喂动物内脏组乌鳢与饲喂鲜杂鱼组乌鳢脏体指数存在显著差异。有研究表明,饵料中较高的油脂含量会引起小鼠肌肉中的胰岛素抵抗,从而增加内脏中的脂肪含量,减少肌肉中的脂肪含量[12]。3种饵料中,鲜杂鱼本身脂肪含量较低,而配合饲料脂肪含量较高,进而引起了乌鳢腹脂含量较高这一现象。但由于依据的研究以小鼠为对象,鉴于种间差异,需要进一步研究证实。

表1 不同饵料对乌鳢形态学指标的影响

2.2 对乌鳢肌肉色泽的影响

不同饵料喂养的乌鳢背部肉色详见表2。研究发现,饵料对乌鳢肌肉的色泽具有一定的影响,鲜杂鱼和配合饲料喂养的乌鳢肌肉亮度与白度值相当,而动物内脏组的亮度与显著高于其他2组。分析可能是饵料类型影响了乌鳢肌肉的色素沉积。

表2 不同饵料对乌鳢背部肉色的影响

2.3 对乌鳢肉质的影响

不同饵料对乌鳢背部肉质的影响见表3。坚实度反映的是乌鳢鱼肉的硬度值,鲜杂鱼组的乌鳢肌肉硬度较其他2组差异显著,表现为口感偏硬。恢复性反映的是鱼肉在受压后快速恢复变形的能力,弹性表示鱼肉在一定时间内恢复变形的能力,两者都可以反映鱼肉的生物体弹性,区别在于恢复变形的一个时间过程[13]。3组乌鳢的肌肉弹性差异不显著,配合饲料组乌鳢肌肉韧性显著高于另外2组,动物内脏组乌鳢肌肉紧实度显著小于另外2组,从食用角度可认为饲喂动物内脏组乌鳢的口感差于饲喂鲜杂鱼和配合饲料的乌鳢。

2.4 对乌鳢肌肉营养成分的影响

不同饵料喂养乌鳢肌肉水分、灰分均无显著差异,这一结果与姜巨峰等[14-15]的研究结果接近,说明乌鳢是一种肉质鲜嫩且高蛋白、低脂肪的健康食品。

2.5 对乌鳢肌肉氨基酸含量的影响

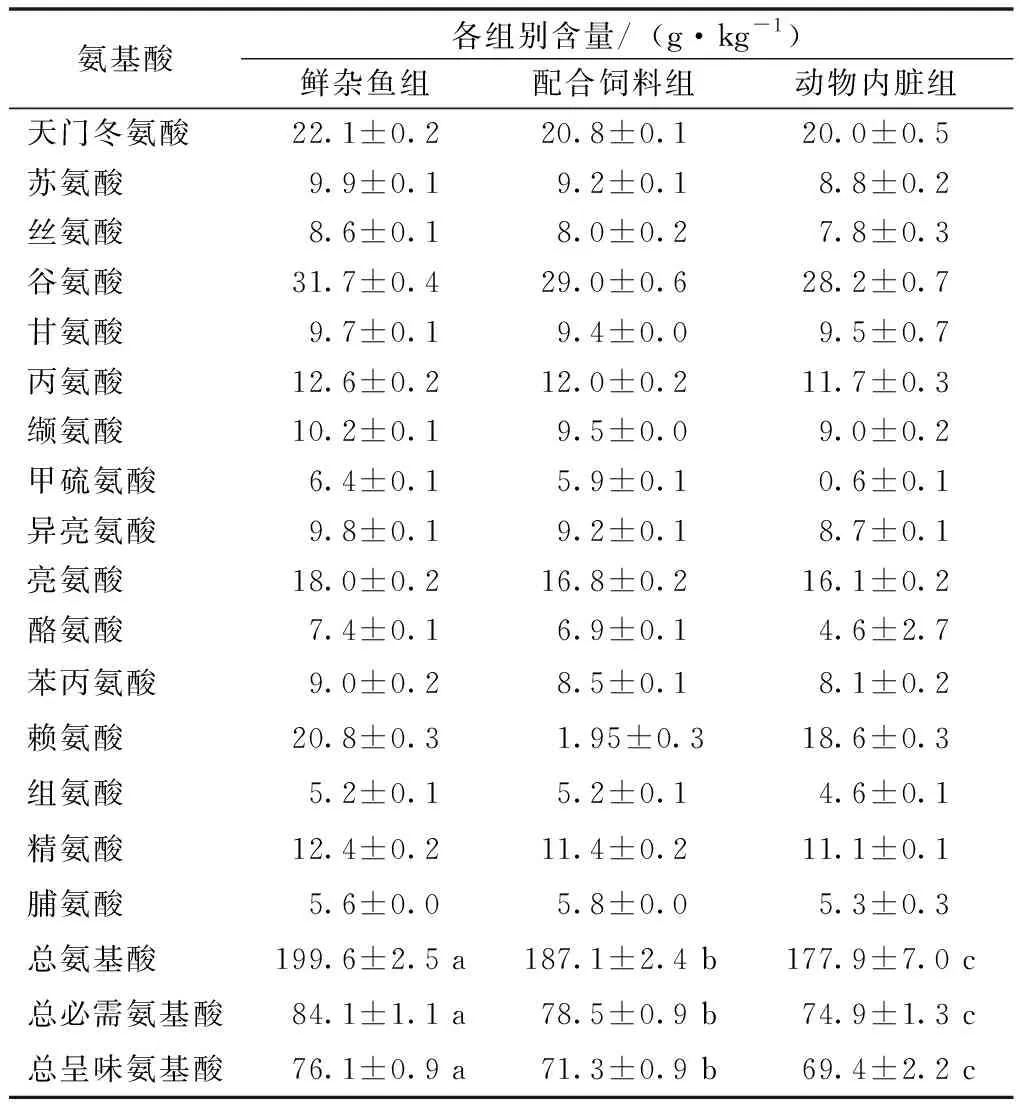

由表5可以看出,鲜杂鱼组、配合饲料组和动物内脏组喂养的乌鳢在总氨基酸、必需氨基酸和呈味氨基酸含量上均有显著差异。鲜杂鱼喂养乌鳢7种必需氨基酸含量均高于其他2组,而配合饲料喂养的乌鳢各氨基酸含量介于其他2组间,较接近于鲜杂鱼组。可见,不同饵料类型对于乌鳢肌肉氨基酸总量、必需氨基酸总量、呈味氨基酸总量都产生了一定的影响。

表3 不同饵料对乌鳢背部肉质的影响

表4 不同饵料对乌鳢营养成分的影响

乌鳢肌肉氨基酸评分和化学评分见表6。由表可知,乌鳢肌肉中,赖氨酸的氨基酸评分和化学评分最高,这与姜巨峰等[15]的研究结果一致,鲜杂鱼组的氨基酸评分和化学评分均高于配合饲料组和动物内脏组。以氨基酸评分为评价标准,鲜杂鱼组和动物内脏组的第一限制性氨基酸为甲硫氨酸,配合饲料组的第一限制性氨基酸为缬氨酸。以化学评分为评价标准,3组乌鳢的第一限制性氨基酸均为甲硫氨酸。3种饲喂方式的乌鳢肌肉氨基酸平衡效果较好,属于较优蛋白,对于人体具有较高的营养价值。

表5 不同饵料对乌鳢肌肉氨基酸含量的影响

表6 投喂不同饵料乌鳢的肌肉氨基酸评分和化学评分

3 讨论

肥满度是衡量鱼体体型的一个重要指标,可以反映鱼类的营养水平和生活史[5]。乌鳢养殖模式均为池塘养殖,饵料类型对其的影响并不明显,本研究中投喂不同饵料的乌鳢体型差异不大。

乌鳢肌肉的水分含量较高,而水分含量的增加,肌肉蛋白与水相互作用,形成交叉连接的相互作用降低,从而肌肉的硬度降低,所以一般水分含量高,硬度降低,肉质变软[16]。乌鳢肌肉蛋白质含量较为丰富,蛋白质及其水化层形成网状结构,有一定的抵抗外力的能力,表现为肌肉的弹性。目前喂养乌鳢的配合饲料均为高蛋白饲料,蛋白含量达到44%~50%,相较于动物内脏和鲜杂鱼而言,等量配合饲料能为乌鳢提供更多的蛋白,提高肌肉弹性。此外,配合饲料喂养乌鳢与传统养殖喂养冰鲜鱼乌鳢比较,肌肉蛋白含量具有显著的提高。脂肪受饵料能量水平与能量消耗影响很大。脂肪的含量和分布又与肉质关系密切。脂肪在肌肉间结缔组织中沉积,抵消一部分因结缔组织肌纤维老化带来的肉品变硬,对肉质影响明显。脂肪在肉制品中使纤维容易活动,具有润滑剂和连接剂的作用,影响肉的嫩度和相关肉质特性。配合饲料喂养乌鳢粗脂肪含量高于鲜杂鱼喂养,肌肉的坚实度小于另外2组。投喂不同饵料乌鳢肌肉氨基酸含量存在显著差异,传统养殖模式中的鲜杂鱼饵料喂养乌鳢氨基酸含量高于其他2组,这对于配合饲料研究具有实际意义,配合饲料的开发还有待进一步完善。

肌肉是鱼类养殖的最终产品,消费者偏爱坚实的肉质,3种饵料喂养的乌鳢在肌肉肉色、肉质参数上存在差异,本文只研究了生鲜乌鳢鱼体的肉色、肉质,需要研究熟制过程对其的影响,进一步来判断乌鳢肌肉的食用品质。此外,本研究初步研究了3种饵料对于乌鳢肉色、肉质和营养成分的影响,对于乌鳢安全性未做研究评价,后续研究中还应关注其安全性数据,为乌鳢的健康养殖提供理论依据。