江汉平原大豆高产栽培试验

2018-08-24董华兵吴培洋田同勇代觉堂

董华兵,吴培洋,田同勇,代觉堂

(潜江市农业局,湖北 潜江 433199)

汉江平原是湖北省大豆主产区。随着农业供给侧结构性改革深入推进,汉江生态经济带的潜江、钟祥、天门等地大豆种植规模逐年扩大,各级科研推广部门也积极助力,提升大豆生产潜力,但湖北基层大豆推广体系建设相对滞后,大豆良种良法配套研究及推广应用存在短板,大豆单产水平在全国处于中下水平,被认为是“产量难以提高、增产潜力不大”类型的大豆产区。

国内有关品种、施肥水平和种植密度对大豆农艺性状、产量、品质影响的研究成果很多[1-4],科学合理施肥、确立适宜种植密度是大豆获得高产优质必不可少的栽培措施[5]。本试验以中国农业科学院油料作物研究所选育的中豆40等8个审定品种和湖北省仙桃市长青大豆科学研究所选育的2066等8个优良品系为研究对象,探讨了江汉平原高产大豆栽培品种的选择方向,以及不同施肥水平和栽培密度对高产大豆主要农艺性状和产量的影响,为明确江汉平原大豆高产栽培技术体系提供技术支撑和理论基础。

1 材料与方法

1.1 品比试验

1.1.1 材料

试验材料共16份,8个审定品种分别是泰兴黑豆、湘26、鄂豆7号、鄂豆8号、鄂豆10号、中豆40、中黄13、天隆1号,8个地方品系分别是852、AA46、A-35、2077、2065、2066、2078、2074。

1.1.2 处理设计

试验于2016年在潜江市竹根滩镇田店村六组农户蔬菜保护地进行,试验地土质疏松肥沃,排灌情况良好。试验设计以湘26作早熟对照材料,以天隆1号作迟熟对照材料。试验设计行宽2 m、行距40 cm、穴距27.8 cm,每穴均匀留苗2株,标准密度18万株·hm-2,每品种(系)播5行,不设重复。试验于当年4月26日播种,7月12日至8月6日分批次进行品种(系)田间样本采收和室内考种。

1.2 肥力、密度试验

1.2.1 材料

试验于2017年继续在潜江市竹根滩镇田店村进行。试验田前茬作物为小麦,小麦秸秆正常全量粉碎还田,秸秆还田量4 500 kg·hm-2。耕层土壤为砂质壤土,土壤肥力中等,土壤基本理化性状有机质17.90 g·kg-1,碱解氮101 mg·kg-1,有效磷8.2 mg·kg-1,速效钾103 mg·kg-1,pH值7.3。

1.2.2 处理设计

田间试验采用裂区设计法,以中豆40为试验材料。主区(A)设6个肥力水平,副区(B)设3个密度水平,共18个处理,每处理3次重复。A1,N 67.5 kg·hm-2,P2O567.5 kg·hm-2,K2O 67.5 kg·hm-2;A2,N 90.0 kg·hm-2,P2O567.5 kg·hm-2,K2O 67.5 kg·hm-2;A3,N 90.0 kg·hm-2,P2O590.0 kg·hm-2,K2O 90.0 kg·hm-2;A4,N 112.5 kg·hm-2,P2O590.0 kg·hm-2,K2O 90.0 kg·hm-2;A5,N 112.5 kg·hm-2,P2O5112.5 kg·hm-2,K2O 112.5 kg·hm-2;A6,N 135.0 kg·hm-2,P2O5112.5 kg·hm-2,K2O 112.5 kg·hm-2。B1,30.0万株·hm-2;B2,37.5万株·hm-2;B3,45.0万株·hm-2。

于5月19日整地施肥播种,所有肥料均一次性作底肥施用。各小区统一设定为五行区,大豆行距40 cm,依B1、B2、B3密度水平分别设定穴距为25、20、16.7 cm,每穴播种4~5粒。大豆3叶期定苗,每穴均匀留苗3株,田间管理按常规进行。

1.2.3 调查及记录

对主要气象条件进行详细记录,在各处理及重复中定株记载和调查播种期、出苗期、初花期及成熟期。收获期对各处理随机5穴15株取样,室内考种,测定产量构成因子。

对试验数据利用SPSS 20.0软件进行统计分析,采用Duncan法进行多重比较,用Prism软件绘图。

2 结果与分析

2.1 品种比较

2.1.1 主要性状

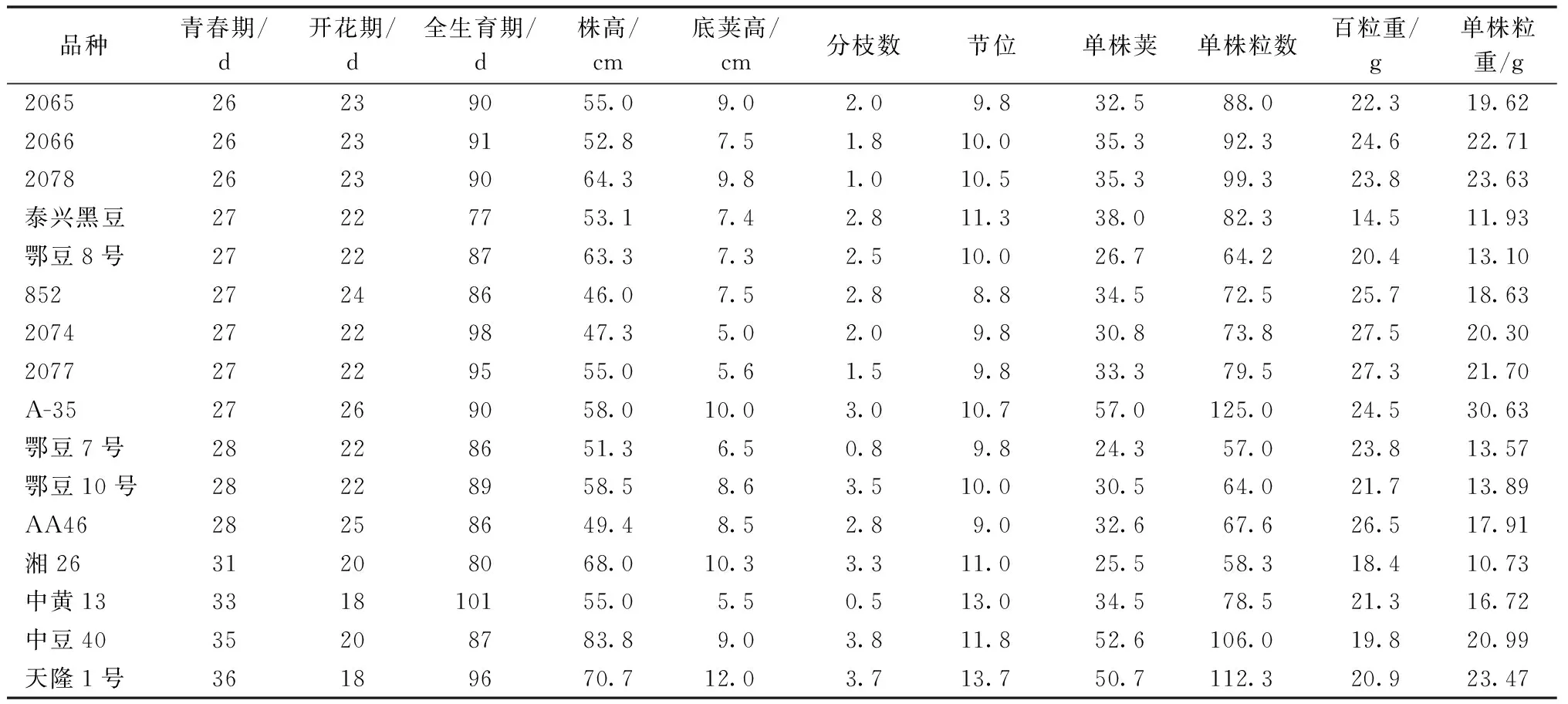

如表1所示,16份大豆材料“青春期”(出苗至始花期)、开花期、全生育期平均为28.7、22.0、89.3 d。天隆1号的“青春期”长达36 d,中豆40的“青春期”长35 d。生育期不超过80 d的早熟品种主要有泰兴黑豆和湘26。天隆1号、中豆40等长“青春期”型品种的开花期均较短,植株较高大,分枝能力强,底荚位相对较高,单株荚数均在50个以上,单株籽粒数105粒以上,单株粒重20 g以上,而百粒重相对不高。优势单株材料的生育期均在86 d及以上,以A-35单株粒重表现最突出,2078、天隆1号分居第二和第三位。中豆40与鄂豆10号相比,青春期长7 d,全生育期短2 d,单株分枝多0.3个,单株结荚多22.1个,单株粒重高7.10 g。

表1 各品种的主要性状表现

2.1.2 品种评定

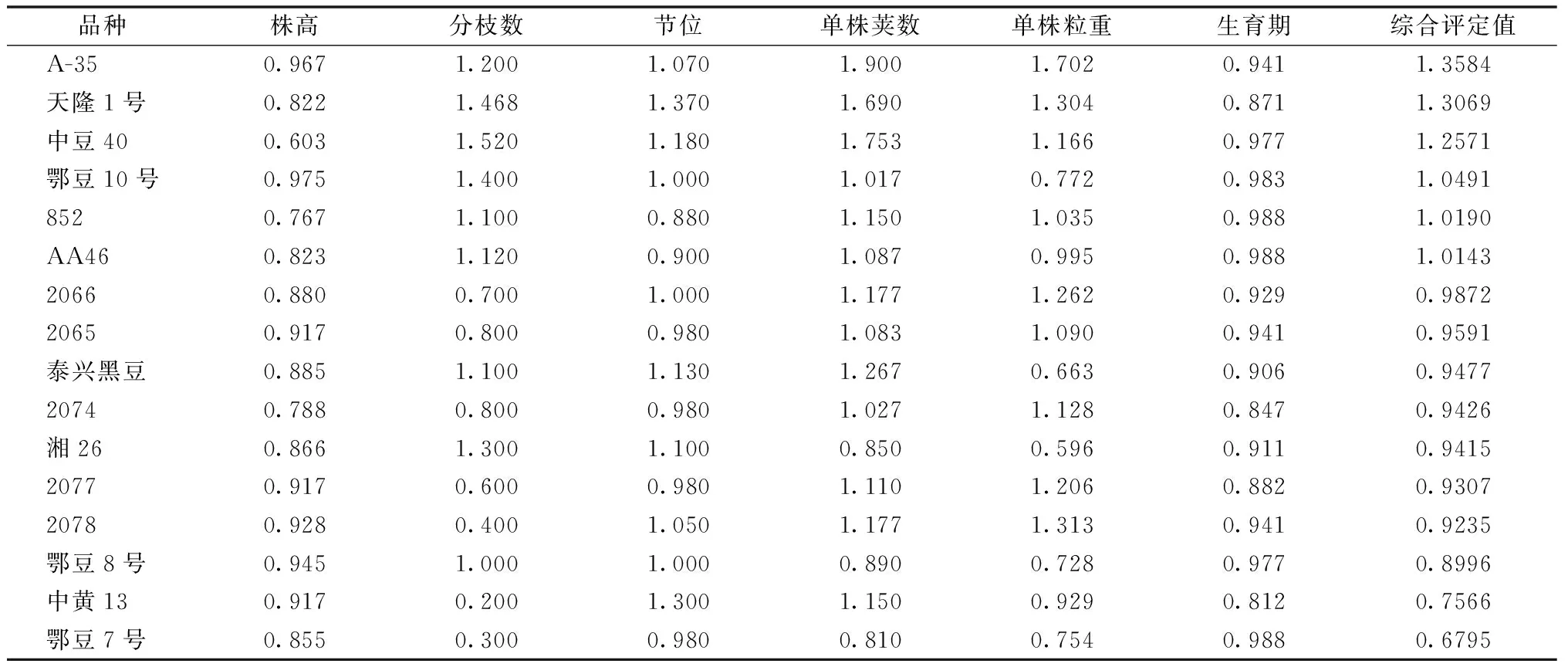

选择分枝数、单株粒重、株高、单株荚数、节位数、生育期等6个考量指标[6],设定权重分别为30%、30%、10%、10%、10%和10%,设定理想单株指标:单株结荚30个以上、分枝数2.5个以上、株高60 cm、生育期85 d、主茎节位10节以上、单株粒重18 g以上。对16个品种(系)主要考量指标数据标准化处理后进行综合评定(表2)。综合评定值高于基准评定值1.0,且居前3位的品种(系)分别是A-35、天隆1号和中豆40,评定值居后3位的品种分别是鄂豆7号、中黄13和鄂豆8号。可以看出,A-35等优势品种均具有中熟或中熟偏迟的生育特点,中豆40等长“青春期”型品种的综合表现比较突出。

表2 各品种的综合标准化评定结果

2.2 肥力与密度

2.2.1 施肥水平对大豆农艺性状和产量的影响

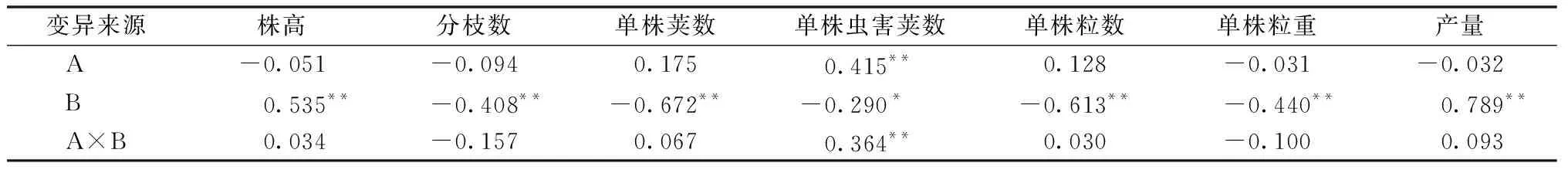

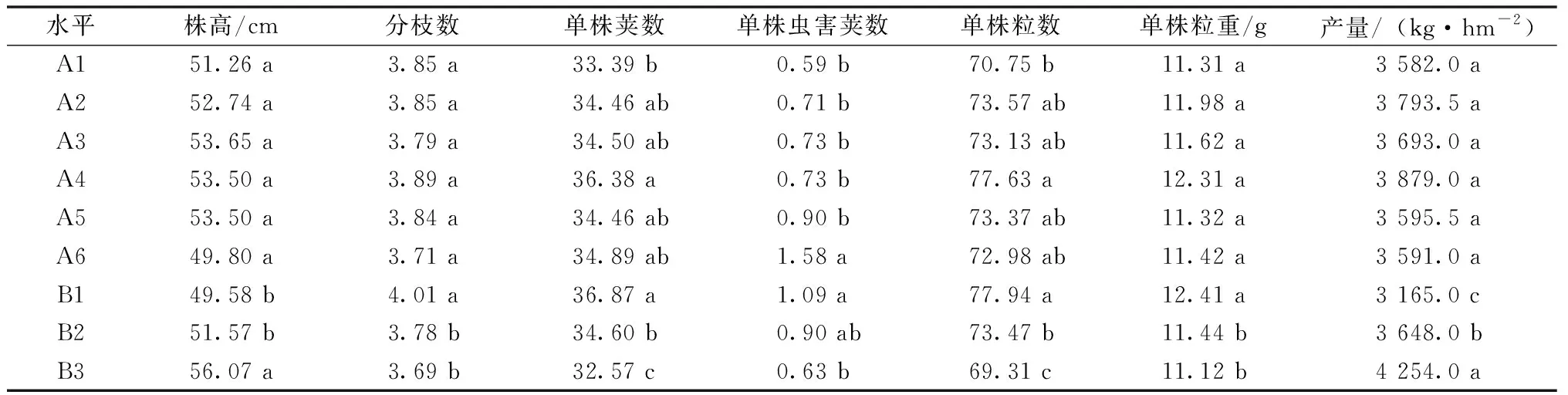

相关分析结果(表3)显示,施肥水平与大豆株高、分枝数、单株荚数、单株粒数、单株粒重和产量均无显著相关性,但与大豆单株虫害荚数存在极显著正相关性。A4处理的单株荚数、单株粒数分别为36.38个、77.63粒,显著高于A1处理,但与A2、A3、A5、A6处理间无显著差异(表4)。A6处理的大豆单株虫害荚数为1.58个,显著高于其他施肥处理。但施肥水平对大豆株高、分枝数、单株粒重和产量无显著影响。说明盲目增加肥力投入,并不能达到增产的效果。

表3 肥力、密度与大豆主要农艺性状和产量的相关性

2.2.2 栽培密度对大豆农艺性状和产量的影响

相关分析结果(表3)显示,在试验设计范围内,栽培密度与大豆株高、产量呈极显著正相关,与大豆分枝数、单株荚数、单株粒数和单株粒重呈极显著负相关,与单株虫害荚数呈显著负相关。由表4可知,大豆产量随着密度的增加而显著增加,B3水平下大豆的产量最高,达4 254.0 kg·hm-2,而单株荚数和单株粒数均随着密度的增加而显著减少,以B1水平下最高。B3处理下的大豆株高最高,显著高于B2、B1水平。大豆分枝数、单株粒重、单株虫害荚数均随栽培密度的增加而减少,B1水平显著高于B3水平。

表4 不同施肥水平和栽培密度对大豆主要农艺性状和产量的影响

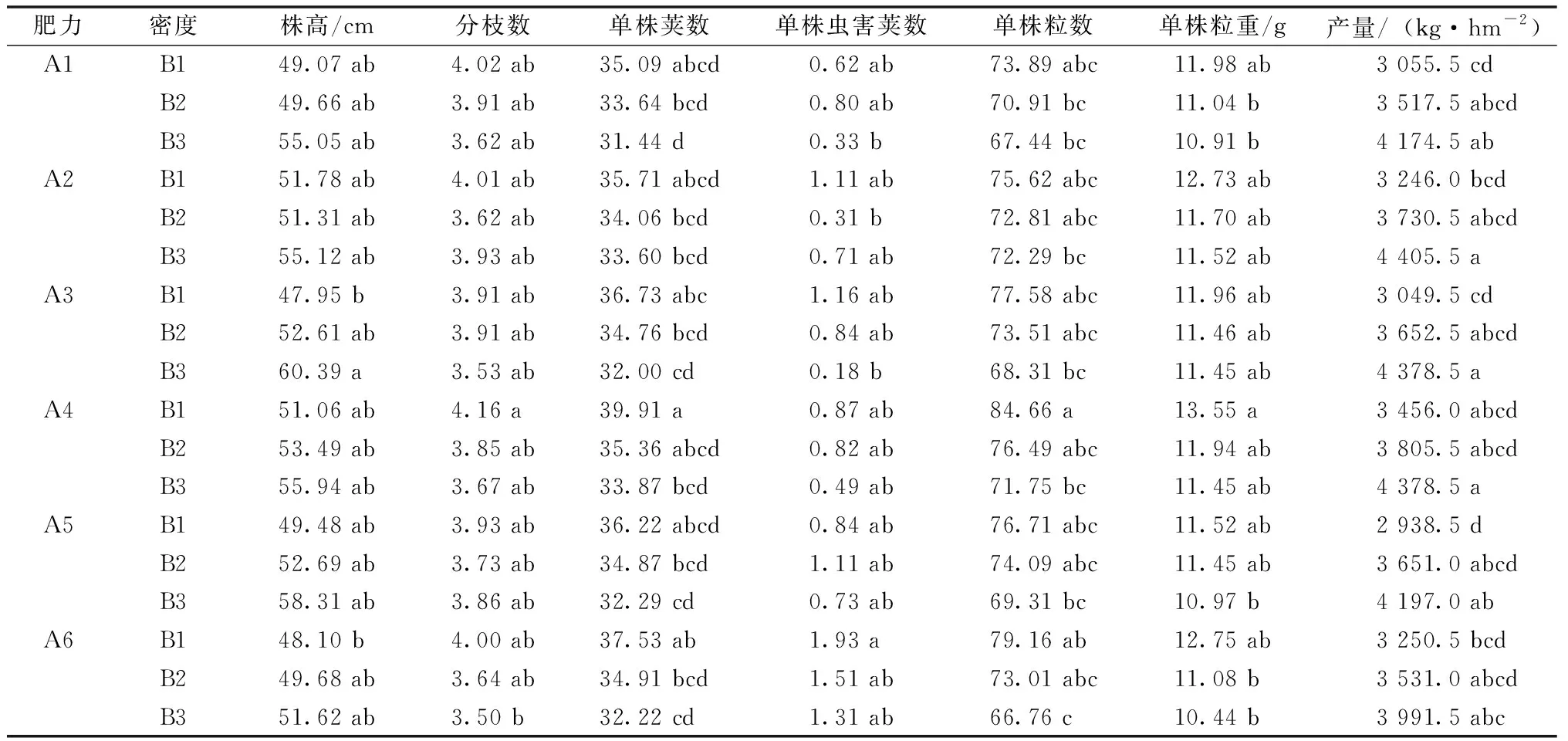

2.2.3 肥力和密度互作对大豆农艺性状和产量的影响

由表5数据可知,A2B3处理产量最高,A3B3和A4B3处理产量次之,A5B1处理产量最低。A1B3处理下单株荚数最低,A4B1处理下大豆分枝数、单株荚数、单株粒数和单株粒重均最大,A6B3处理下大豆分枝数、单株粒数、单株粒重均最小。A3B3处理下大豆植株最高,单株虫害荚数最少。

方差分析结果显示,高密度处理(A1B3、A2B3、A3B3、A4B3、A5B3、A6B3)的大豆产量居前列,且处理间无显著差异,整体高于同肥力的低密度处理,且在低肥力水平下差异显著,如A1B3与A1B1、A2B3与A2B1,说明在本试验条件下,大豆产量主要受密度的影响,交互作用影响不大,与表3相关性分析的结果一致。

表5 不同处理对大豆主要农艺性状和产量的影响

2.2.4 肥料和密度因子对大豆产量的影响

建立氮、磷、钾、密度4因子与产量的多元矩阵,主体间效应检验显示,只有密度因子达到显著水平,一般线性逐步回归分析结果表明,90.0 kg·hm-2施肥水平上磷素、钾素因子对产量的影响均显著优于112.5 kg·hm-2施肥水平,但与67.5 kg·hm-2施肥水平无显著差异性。氮素因子不同水平间对产量无显著影响。

3 小结与讨论

本试验表明,供试的16份材料各有优势和特点。早熟类型的品种有泰兴黑豆、湘26,长“青春期”、多分枝型的品种有天隆1号、中豆40,单株结荚能力强的品种有中豆40、天隆1号、A-35,单株粒重高的优势品种有A-35,高籽粒质量的品系有2077、2074,高抗倒伏的品种(系)有2074、鄂豆10号。品种比较结果显示:优势单株材料的生育期均在86 d及以上,中熟或中迟熟,以A-35单株粒重表现最突出,但其性状的稳定性有待进一步考查。长“青春期”型品种中豆40兼具中熟、高产特性,对比鄂豆10号优势明显。据此认为,江汉平原近年来主推的鄂豆10号、鄂豆7号、中黄13等品种单株综合优势不显著,增产潜力有限,建议引入高产大豆新品种、新材料,在引种时可重点关注长“青春期”型、中迟熟型材料。

前人研究表明,种植密度在36万~50万株·hm-2,随密度增加,大豆产量增加[7]。本试验中中豆40以45.0万株·hm-2条件下产量最高,这与鄂豆10号上的研究结果[8]有一致性,说明江汉平原土壤、气象及栽培条件适宜大豆合理密植。但种植密度过高不但会增加成本,还会使单株生产力严重下降,因此,群体密度以45.0万~50.0万株·hm-2为佳,能较好协调大豆植株个体和群体关系,干物质积累和籽实产量较为理想。

本试验结果表明,不同栽培密度下,大豆产量存在显著差异,而不同施肥水平间产量差异不显著,这与谢甫绨等[9]在超高产大豆辽豆14上的研究结论相符,大豆施肥水平与栽培密度对大豆产量和主要农艺性状没有显著的交互作用,不同肥力、密度组合处理间大豆主要农艺性状和产量的差异,主要是密度间差异性影响的结果。

在本试验中,不同施肥水平下大豆产量虽然无显著差异,但磷、钾素在67.5~90.0 kg·hm-2施肥水平上的产量表现明显优于112.5 kg·hm-2施肥水平,氮素水平对产量无显著影响,但90.0 kg·hm-2条件下相对较优,而67.5 kg·hm-2条件下相对较差,这与郭庆元等[10]的研究结果有一致性。大豆产量在A5、A6高施肥水平下没有显著优势,以A2B3、A3B3和A4B3处理的产量表现最好,表明中等施肥水平下的高密度栽培是大豆获得高产的理想肥密配置。

综合研究认为,优选长“青春期”型、中迟熟型高产大豆良种,配套栽培密度45.0万~50.0万株·hm-2,配施N 90 kg·hm-2、P2O567.5~90 kg·hm-2、K2O 67.5~90 kg·hm-2,是江汉平原实现大豆高产稳产的关键技术。