《修洁堂初稿》成书时间考

——再谈《儒林外史》的原貌问题

2018-08-24郑志良

郑志良

(中国人民大学文学院,北京 100872)

笔者在 《〈儒林外史〉新证——宁楷的〈儒林外史题辞〉及其意义》一文中推定《修洁堂初稿》约成书于乾隆十八年 (1753),在吴敬梓去世之前。由于《儒林外史题辞》提及第五十六回“幽榜”,如果笔者此说成立,那么《儒林外史》的原貌问题应该得到解决。叶楚炎先生在《〈修洁堂初稿〉及〈儒林外史题辞〉考论——兼与郑志良先生商榷》一文中提出不同看法,他根据《修洁堂初稿》中一些诗文及相关材料判定该书完成时间不早于乾隆二十八年,是在吴敬梓去世至少十年后方才成书的,因此不能断定《题辞》作于吴敬梓去世之前。事实情况果真如此吗?下面分别就《修洁堂初稿》中的诗文予以辨正。《观猎》和《捣衣》,《杉亭集》中标明诗作于乾隆十九年,是吴烺在北京应试时所作;而在《修洁堂初稿》的卷十一、卷十二中分别也有《观猎》和《捣衣》两首诗,同题且同韵。叶文认为这是宁楷与吴烺在北京期间的唱和之作,宁楷诗也作于乾隆十九年。我们先看两人的诗作:

观猎

白望向郊圻,将军著短衣。草深狐远遁,天迥雉高飞。遗火生寒烧,前旌指翠微。角弓鸣劲羽,更得野獐肥。(吴烺《杉亭集》卷五)

寒日舞清晖,林深兽正肥。犬从山顶放,鹰向掌中飞。网结周三面,弦鸣振四围。莫疑狐兔少,还待晚烟归。(宁楷《修洁堂初稿》卷十一)

一、《修洁堂初稿》诗作系年

首先,叶文中提到吴烺《杉亭集》中有两首诗

捣衣

暗忆金微路,霜天著意寒。还将数行泪,留向稿砧弹。月皎声偏急,风凄响未阑。羁人不堪听,夜坐感千端。(吴烺《杉亭集》卷五)

一声娇欲咽,关塞梦初寒。响入边风急,音生戍火干。上天期破镜,高树想孤鸾。寄到阴山北,征人可忍看?(宁楷《修洁堂初稿》卷十一)

从诗的用韵上看,似乎是两人的唱和之作,吴烺的诗可以确定是乾隆十九年在京应试时作,但不能把宁楷的诗也断为此年所作,因为像《观猎》、《捣衣》这样类似乐府古题的诗歌在古诗中是较常见的作品。提起《观猎》,最有名的可能是唐代诗人王维的那首:“风劲角弓鸣,将军猎渭城。……”而李白也写有《观猎》:

太守耀清威,乗间弄晚辉。江沙横猎骑,山火绕行围。箭逐云鸿落,鹰随月兔飞。不知白日暮,欢赏夜方归。

可以看出,吴烺、宁楷的诗作与李白诗是同题、同韵,岂能说他们是和作?《捣衣》亦是如此,南北朝时徐陵《玉台新咏》卷五《捣衣诗》有:“孤衾纷思绪,独枕怆忧端。深庭秋草绿,高门白露寒。思君起清夜,促柱奏幽兰。不怨飞蓬苦,徒伤蕙草残。”吴、宁二人的诗作用韵与这首《捣衣诗》亦相同,我们同样不能说是和作。

捣衣

观猎

以一个人的诗歌作为时间基点,把所谓“同题同韵”的诗歌作为和诗来处理,从而判定他人诗歌的写作时间,这种论证方式显然不可取。

再次,对于宁楷诗歌的系年问题,叶文中看上去最有说服力的是论述宁楷 《赠严东友四首》作于乾隆二十七年。我们先看这四首诗:

赠严东友四首

青溪高会晚秋天,才子推君最少年。半日诗成三十首,木樨香透石栏前。

镜湖秋水静无波,斑管朱弦唱和多。闲倚玉栊帘影碧,一痕新月淡双蛾。

生知宋玉是前身,天遣相如作比邻。赢得外间名字好,冶城山下两词人。

螭头献策柳烟轻,锁院挥毫杏雨清。迟我十年城市里,看君垂手到公卿。

叶文认为诗中的第四首写到 “螭头献策”、“锁院挥毫”,是指严长明于乾隆二十七年皇帝南巡时召试赐举人之事,而“迟我十年城市里”是指严长明中举比宁楷晚十年。

从第一首诗看,写的是严长明年轻时候的事,假设诗作于乾隆二十七年(1762),此时严长明(1731—1787)已经三十二岁,不能称为“少年”。当然,也可以说宁楷是回忆过去的事情。即使是第四首,我认为叶文的解读也有问题。“螭头献策”的经历不仅严长明有过,宁楷同样也有过。宁开熙《先府君家传》载:“辛未,恭逢高宗纯皇帝南巡,学政庄滋圃先生以府君供奉行在,并以所取进呈诗赋人员,属府君讲授。旋应召试,钦取第二等二名。”乾隆十六年辛未,高宗皇帝首次南巡,宁楷被召试,他献赋献诗,《修洁堂初稿》卷一有《恭迎圣驾南巡赋》,卷二有《拟进圣驾南巡诗四十韵有序》《闻圣驾至扬州,后先由镇江、常州、苏州抵浙江,后至江宁,复拟四十韵》《金陵望幸词二首》《拟进迎銮曲十首》《行宫落成恭纪十六韵》《圣驾南巡恭纪四首》等。“迟我十年城市里”,叶文认为是严长明乾隆二十七年中举,比宁楷乾隆十八年中举,差不多晚十年。实际上,这里的“迟我十年”,“迟”应该是“滞”或者“等待”的意思,这句诗可以解释为:“如果让我在城里再待上十年,我就会看到你轻易的位至公卿。”从一名秀才到位至公卿,如果只用十年的时间,可算得上“垂手而得”,这只是美好的期许。如果按叶文的解读,只是召试中举,根本算不上“到公卿”,那还差得很远;如果这也是“到公卿”,那么宁楷乾隆十八年就已经中举,岂不是他认为自己也是“公卿”了?当然,“公卿”可以泛指很高的地位,即便如此,也不应该指严长明召试中举之事。所以,我认为“螭头献策”、“锁院挥毫”都是宁楷自写,而不是写严长明,这首诗的内容是宁楷对严长明一种美好的祝愿,它不可能作于乾隆二十七年,这种判断还可以从《赠严东友四首》在《修洁堂初稿》中位置得到印证。

《修洁堂初稿》卷一是赋,卷二至卷十三是诗,从卷十四起是文。为了便于说明问题,我把《修洁堂初稿》诗的最后两卷(即卷十二、卷十三)目录列出来:

卷十二:台城、观象台、功臣庙、华林园、乌衣巷、乐游苑、邀笛步、江总宅、白鹭洲、孙楚楼、杏花村、桃叶渡、半山亭、登飞霞阁、旧剑、捣衣、寒雨、雪花、月当头、咏箫上刻成美人小影、无题四首、寄谢唐中峰先生、偶感为章容溪作、朱颙峩生日二首、集唐句题王鲁斋小照、题秦声夏小照、芮得云生日四首、寄祝、院中梅花二月未放感而有怀、乐境、衰矣、斋中垂丝海棠为雨所坏、夜雨有怀、吾与、人事、即席、金陵怀古二首、寄祝徐蓉亭先生、癸酉撤棘前三日杂感四首。

卷十三:病中杂感十六首、题陶蘅川冰雪窝十六韵(有序)、席中见狂生归而作诗以自警、赋得大雨时行、赋得夏云多奇峰、赋得菊有黄华、赋得回也不改其乐、代祝廉使方公二十韵、代祝相国高公五十二韵、赠涂长卿四首、赠严东友四首、癸酉元日立春瑞雪时雨交至歌咏太平斐然有述、赋得玉涧桥边碧树春、赋得三山怀谢朓、赋得腹有诗书气自华、赋得龙池柳色雨中深。

卷十二的最后一首《癸酉撤棘前三日杂感四首》写于乾隆十八年乡试之后,约在本年秋天,而卷十三有《癸酉元日立春瑞雪时雨交至歌咏太平斐然有述》,写于乾隆十八年正月初一,从诗歌编年上看,这两卷诗的时序有颠倒,但癸酉(即乾隆十八年)是《修洁堂初稿》诗歌中唯一两次出现的纪年,也是最晚的纪年。

卷十三中,《席中见狂生归而作诗以自警》有:“嗟我入世来,才过四十春。老生与先辈,大半归荆榛。”宁楷生于康熙五十一年(1712),“才过四十春”,极有可能作于四十一岁,是为乾隆十七年(1752)。《代祝相国高公五十二韵》诗中有:“公今大年登七十,四海升平民用给。”这是宁楷代替别人为大学士高斌庆祝七十大寿之作,据《清史稿》列传九十七《高斌传》载:“(乾隆)十七年,年七十,赐诗。”宁楷的这首诗也作于乾隆十七年。这些诗作的时间都在乾隆十八年左右,如果像叶文认为的那样,其中突然冒出一首乾隆二十七年的作品,那么乾隆十八年之后到乾隆二十七年近十年的诗作又在哪里呢?根据这一卷诗歌的情况,笔者认为《赠严东友四首》最有可能的写作时间也是乾隆十七年。

如果借助《修洁堂集略》,我们可以发现《修洁堂初稿》中的诗所作时间都不会超过乾隆十九年,为什么这样说呢?《修洁堂集略》有诗十卷,是比较严格的按时间先后顺序编排的,我们看《修洁堂集略》卷二的诗:

卷二:感怀(八首)、读史(二首)、惜春吟、忆亡友十二首、病中杂感八首、病中杂感又八首、咏鹤、九日同友人登雨花台二首、梦、夙昔、春雨夜忆上乘庵海棠四首(有序)、秦淮杂诗十首 (有序)、癸酉乡试后写怀四首、燕子矶晓发、游平山堂遇拙樵方丈话旧二首、留别药根上人、舟次淮上、舟次清江浦、过亚圣庙、过柳下惠墓、芙蓉八首、挽吴赠君敏轩四首。

《修洁堂集略》卷二中《病中杂感八首》、《病中杂感又八首》实际上就是《初稿》卷十三的《病中杂感十六首》,只不过在《集略》中一分为二;《癸酉乡试后写怀四首》实际上就是 《修洁堂初稿》卷十二的《癸酉撤棘前三日杂感四首》,题目有差异,内容相同;而《集略》中《燕子矶晓发》《游平山堂遇拙樵方丈话旧二首》《留别药根上人》《舟次淮上》《舟次清江浦》《过亚圣庙》《过柳下惠墓》是宁楷乾隆十九年进京会试时所作;本卷最后诗作《挽吴赠君敏轩四首》是乾隆十九年十月二十九日吴敬梓去世后宁楷所作的挽诗,将其定在乾隆十九年应该是可以的。

把《修洁堂初稿》中的诗与《修洁堂集略》中的诗作比较,就可以看出,《初稿》中没有任何一首诗出现《集略》卷二之后;同样,从《集略》卷三起,没有任何一首诗出现在《初稿》中,为了便于说明情况,我们选择《集略》卷三的部分诗题:

卷三:望雨让乘流山、过滁州伤冯鹿溪先辈、过临淮、宿州道中、徐州道中、登九华山歌、漂泊、吊屈原作(三首)、感怀兼忆本房蒋公及门诸子、舟发龙江关望三山旧居有感、舟中与开熙言禹贡、庐江县、宿吕亭驿、东流县晤本房蒋公、过菊圃、登菊江亭、本房蒋公留主菊江书院、东流官署梅花迟久不开诗以催之、除夕有怀……

据宁开熙《先府君家传》记载,宁楷乾隆十九年会试中明通榜,乾隆二十年授泾县教谕,乾隆二十二年因与县令不和,去职归家。后受东流县令之聘,主菊江书院,教授生徒,又先后主敬亭、潜川、正谊、蜀山书院。宁楷于五十岁时(即乾隆二十六年)搬至庐江县住居,侨居四十年,直至九十岁(嘉庆六年)去世。宁楷享高寿,他一生行迹在诗歌中有清晰的反映。然而,宁楷乾隆十八年之后的活动情况在《修洁堂初稿》中没有任何记载,这种情况足以说明《初稿》中诗歌皆作于乾隆十九年吴敬梓去世之前。

通过上面的分析,我们可以看出《修洁堂初稿》中的诗歌,没有一首是作于乾隆十九年吴敬梓去世之后,叶文中认为宁楷作于乾隆十九年的《观猎》《捣衣》、不早于乾隆二十一年的《谒卞忠贞公墓》、作于乾隆二十七年的《赠严东友四首》,又没有一处是成立的。作于乾隆十八年秋的《癸酉撤棘前三日杂感四首》是明确标明时间的最后诗作,因此,从《修洁堂初稿》诗歌部分看,将其成书时间定在乾隆十八年应该没有问题。那么,《修洁堂初稿》“文”的情况又怎样呢?

二、《修洁堂初稿》文章系年

《修洁堂初稿》从卷十四到卷二十二是宁楷所作各种文体的文章,计有考、辩、书、传、志、议、论、诏、颂、启、状、碑记、记、序、书后、跋、题辞、连珠、赞、问对。在这些文章中,叶楚炎先生找出两篇,论证它们写于吴敬梓去世之后:一篇是《五声反切正均序》,另一篇是《书吴逸斋周髀图注后》。

《五声反切正均序》是宁楷为吴烺《五声反切正均》所作的序言。《五声反切正均》现存乾隆刻本,前有程名世序,署“乾隆昭阳协洽且月”,即乾隆二十八年六月。但刻本中却没有宁楷的序,宁楷在序中说:“吴君与予同学于书院,今刻是书质之当代而嘱序于予。予于此学,素称梼昧,然读吴君作,若履台观而扪星斗,历历皆在掌中也。爰书其略,以弁端云。”按宁楷所言,是吴烺请他作序,但在刻本中为什么没有宁楷的序?如果宁楷的序是作于乾隆二十八年书成刻之时,这无论如何也说不过去。实际上,古人常有这种情况:一部书稿完成之后,他会请师友作序,但受各种条件限制,书并不能马上刻印,有些人甚至终其一生都看不到自己的书付刻,宁楷本人就是如此。吴烺的《五声反切正均》乾隆二十八年成刻,但并不表明它就是这一年完成的。现在有宁楷的这篇序言,我们可以断定吴烺的《五声反切正均》完成较早,应该在他就学于钟山书院期间,吴烺与宁楷交往最密切的也是这个时期。乾隆十六年,吴烺召试中举,授中书舍人,赴京任职,此后,他的人生轨迹与宁楷完全不同。乾隆二十八年,吴烺游扬州,在程名世的帮助下,刊刻《五声反切正均》,而此时宁楷已搬到庐江居住。如果宁楷的序言是写于乾隆十六年或之前,距离书成刻已有十多年的时间,这也可解释《五声反切正均》为什么没有刻上宁楷的序。

另外,《修洁堂初稿》卷十九有宁楷书序九篇,分别是:《濯足庵文集序》《金石钩华序》《五声反切正均序》《慈竹会序》《喜老编序》《尹制府醉翁亭诗序》《秣陵草诗序》《百幻诗合稿序》《玉剑记填词序》,这些序言有的没有提供写作的时间信息,有的则有明确的写作时间,有的可考定大致的时间范围。如:

《濯足庵文集序》有:“乾隆十年,夏日无事,读先生《濯足庵杂文》四卷,正气崚嶒,不可遍视。”此序作于乾隆十年。

《慈竹会序》有:“辛酉秋,侯君自贬其才,出为上元县丞,急取薄禄,以供甘旨,予因识侯君。无几,太孺人卒于家,侯君丁艰去。服阕,补江宁丞,未数月,作慈竹会,以宴宾客。宾客悉为诗,以上太孺人冥寿。侯君乃属予序之。……侯君既补江宁,太孺人弃世已四载。”辛酉为乾隆九年,此序作于乾隆十三年。

《尹制府醉翁亭诗序》是宁楷为尹继善《醉翁亭诗》所写的序言,尹继善《尹文端公诗集》卷二有一组写醉翁亭的诗歌,这组诗系于乾隆十一年,宁楷的序应作于此年。

《秣陵草诗序》有:“己巳中元日,梦符刘君待其友丹麓黄君《秣陵草》一帙,问序于予。”己巳为乾隆十四年,序作于本年。

《玉剑记填词序》是宁楷为李本宣《玉剑缘传奇》写的序言,没有标明时间,这部传奇也有吴敬梓写的序,同样没有标明时间,但它还有田倬的序:“蘧门年来客游江宁,考古之江宁流寓者陆机、孙楚、沈约、江淹、李白、孟郊,才之擅场者也,蘧门步其后矣。壬申冬月寓真州客楼,篝灯夜话,出《玉剑缘传奇》读之。”壬申冬月为乾隆十七年十一月,书成刻于此后不久,宁楷的序言亦作于乾隆十七年或之前。

上述书序的写作时间也可为我们推断《五声反切正均序》写作时间提供参考。

吴烺《周髀算经图注》亦存乾隆刻本,前有沈大成序及吴烺自记,均作于乾隆三十三年,《修洁堂初稿》卷二十有《书吴逸斋周髀图注后》,它不见于刻本《周髀算经图注》中,我们是否可以断定宁楷的这篇《书后》也作于乾隆三十三年,或“不应与沈大成作序的时间相去太远”?按照一般情况,所谓“书后”当是看到已刊行的书,然后写成类似读后感的文字,《修洁堂初稿》中有很多篇这样的文章,如 《书四书释地后》《书曝书亭集后》《书弇州山人四部稿后》等等。但也有读未刊行的书而写成的“书后”,《修洁堂初稿》中就有这种情况。卷二十一《书古柏山房文稿后》曰:“乾隆十三年春,皋里先生年已七十有四,精力渐衰,虑生平所作涣散无收拾,因自订《古柏山房文稿》八十卷。楷受而读之,不能尽知先生之深,乃请先生自加评注以教诸弟子……今文稿虽脱,而刊行有待。”这是宁楷为自己的老师杨绳武的《古柏山房文稿》写的书后,而是时杨绳武的文稿未刊行。宁楷的这篇书后作于杨绳武去世之前,即乾隆十五年之前,应该是乾隆十三年或乾隆十四年。然杨绳武的文稿最后刊刻在嘉庆年间,名《古柏轩文集》,前有嘉庆元年袁枚序,嘉庆十二年王芑孙序。宁楷的书后与刊本时间相距三十多年。《书吴逸斋周髀图注后》没有明确的写作时间,我们不宜断定它写于乾隆三十三年或距此不远的时间。可供参考的是这篇书后的前一篇是《书梅勿庵先生历算全书后》,文中有:“癸亥春,偶阅先生《历算全书》……”是为乾隆八年作。

另外,《修洁堂初稿》中还有多种文体的文章我们能确知它们的写作时间,或可推定大致的时间范围,兹举数例如下:

卷十四《与张泰州论赈济书》是宁楷写给泰州知州张嘉纶的信,张嘉纶任泰州知州的时间是乾隆二年至乾隆四年。

卷十四《答族孙之文书》中有:“余今年三十有六……”此信作于宁楷三十六岁时,即乾隆十二年(1747)。

卷十五《书院同学志》标明时间:“乙丑夏五月十有四日志。”是为乾隆十年(1745)作。

卷十八《辞供奉行在启》是乾隆十六年宁楷被荐供奉行在所作的推辞之文。

卷十八《代江宁袁邑侯募修县志启》是代替时任江宁县令袁枚所作的书启,袁枚任江宁县令是乾隆十年至乾隆十三年,本文当作于此期间。

卷十八《告游吴越状》后有“皋里友人杨绳武题”之跋语,杨绳武卒于乾隆十五年,此状当作于乾隆十五年之前。

卷十八《钟山书院碑记》中有:“邑宰袁君,浙人也,旧学于敷文书院,先生亟赏之。今以翰林出宰白门,公事之暇,辄赴书院,请先生益。”此记亦作于袁枚任江宁县令时,当为乾隆十年至乾隆十三年期间。

卷十八《长洲韩少宗伯祠堂碑记》中有:“乾隆甲子,工作始成。其嗣孙又惧久而寖衰,复有起而凌夺之事,因属予言而记之。”此记作于乾隆九年。

卷十八《君羽钱记》署有写作时间:“时癸亥八月二十七日。”是为乾隆八年。

卷十八《游西浦记》中有:“乾隆丙寅五月朔日,余游乎西浦。”是为乾隆十一年。

卷二十一《书楚蒙山房文集后》中有:“予初谒新喻晏公,晏公时任江南方伯。因邑侯张君之荐,进予讲论,勤勤恳恳,若家人父子然。及试予诗一、赋一、论一,谓予数载后,当振崖出谷,为国霖雨。予拜识之,不敢忘,今已十年矣。”《楚蒙山房文集》作者是晏斯胜,宁楷初识晏斯胜在乾隆四年,“今已十年矣”,故此文作于乾隆十四年。

与同诗歌一样,《修洁堂初稿》中文章也没有一篇明确提到乾隆十八年以后的事情。如果用《修洁堂集略》来比照,我们发现宁楷在此之后曾在东流、凤阳、庐江等地活动过,《集略》中分别有《东流县蒋公去思碑记》、《代凤阳县追荐枉死幽魂疏》、《庐江考》等,而所有这些在《初稿》中没有一点记载。

总之,从宁楷《修洁堂初稿》的诗文作品看不出他在乾隆十八年之后的任何活动迹象,因此,笔者将《修洁堂初稿》的成书时间定在乾隆十八年是有充足的理由。笔者也深知这种论述的风险,如果在《修洁堂初稿》中发现一处乾隆十九年或之后的作品,笔者的这个结论即不成立,笔者实际上期待这样的反证出现。

三、《儒林外史题辞》解读

收入《修洁堂初稿》的《儒林外史题辞》由于没有标明具体时间,我们只能根据《修洁堂初稿》的成书时间来推断它的时间下限,即《儒林外史题辞》作于乾隆十九年之前,此时吴敬梓仍在世。也有同仁提出,是否可以根据《题辞》本身的内容来判断它的时限,当然,对于《题辞》的解读会存在仁者见仁,智者见智,笔者试着从自己的角度对《题辞》予以探讨。为了便于论述,再引一次《题辞》原文:

儒林外史题辞

粤稽太和景运,五百载以为期;文教敷宣,三千年而必振。人才菀结,每归鼎盛之朝;士类销亡,惟托幽深之识。表性情于白楮,追风雅于青霄;孔颜出而周文存,班范生而汉史立。王侯将相,何须定具冠裳;礼乐兵农,即此周知德器。金函石室,传死后之精神;虎竹龙沙,绘生还之气骨。采风骚于胜地,若接音容;搜逸事于先民,何嫌琐细。试观三年不倦,老博士于南天;十事初陈,辞征书于北阙。黄金散尽,义重怜寒;白骨驮回,勋高纪柱。考稽典礼,收宝鼎之斑斓;衡鉴名流,挹冰壶之瑩彻。伐苗民而灭丑,华夏为功;歌蜀道而思亲,虎狼不避。非圣贤之滴(嫡)派,即文武之全材;舍俎豆以妥神灵,何忠贞之能鼓励。至于笔花墨沈,或领袖乎词坛;黄卷青灯,或专攻乎帖括。尊贤爱客,雅怀若谷之虚衷;选妓征歌,争得空群之妙评。琴堂破俗,远过墨吏之风;绛帐论文,犹念师承之旧。古音未绝,风度宜褒;标一代之遗徽,固人心之快事。他如吴头楚尾,悲冷落于天涯;帝阙皇都,冒功名于咫尺。玄栖梵想,或参出世之因缘;小技雕虫,或泥良工之矩矱。乌丝粉印,赋萍水而无归;古寺长衢,埋姓名而有激。虽立身之未善,实初念之堪怜;得阐发以显沉埋,非瑕疵所能委翳。嗟乎,芳年易尽,性迹难稽。大地茫茫,共下伤心之泣;中原邈邈,谁招久屈之魂?陶弘景怪谱神仙,庾子山哀生藻笔。光分甲乙,俨天爵之荣华;品第高卑,非一人之喜怒。高才绝学,尽入收罗;孝子慈孙,难更论断。玉堂金马,被薜荔而来游;丹诏紫泥,杂椒浆而共锡。今兹琬琰,诚为李杜之文章;异日缥缃,即作欧苏之别纪。

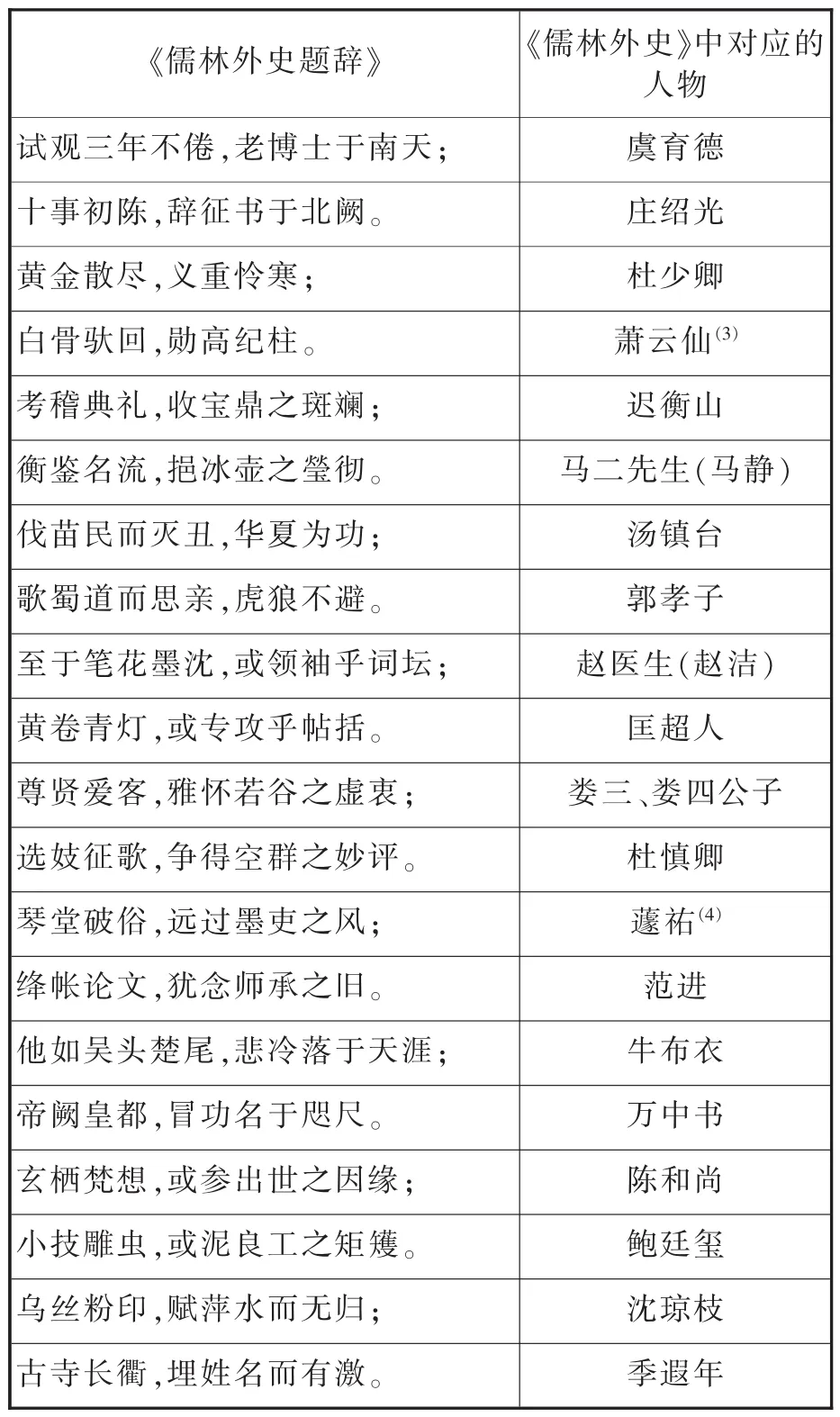

《题辞》中“孔颜出而周文存,班范生而汉史立。王侯将相,何须定具冠裳;礼乐兵农,即此周知德器。”解释什么是正史,什么是“外史”。班固的《汉书》、范晔《后汉书》自然是正史,正史大都叙写王侯将相的事迹,而“外史”描写讲求礼乐兵农之士,据此也知道他们的道德作为。“金函石室”一般用来贮藏高文典册,代指正史,它们固然可以传王侯将相们死后之精神,但 “虎竹龙沙”——指虚构的描写,也可以描绘出礼乐兵农之士生动的气质形象。这句话可释读为:“金函石室,固可传死后之精神;然虎竹龙沙,亦可绘生还之气骨。”如果看到“传死后之精神”,就理解为《题辞》是写传吴敬梓死后的精神,未免太拘泥。“采风骚于胜地,若接音容;搜逸事于先民,何嫌琐细”是称赞吴敬梓写作《儒林外史》的态度,应该没有异议,紧接着《题辞》便是对《儒林外史》的内容进行评述,笔者将《题辞》及其对应的人物列表如下:

上面所列人物或有可议论之处,但对照“幽榜”,我们发现前六位与“幽榜”前六位完全一致,“幽榜”的第七位是武书,这便是宁楷本人,宁楷没有提及,而是提到汤镇台、郭孝子,其实,在《儒林外史》中,武书也是一位孝子。我们可以揣测,宁楷在写这篇《题辞》时,是参照“幽榜”的,而且要对《儒林外史》内容作高度概括,“幽榜”无疑是绝好的素材。通过《题辞》所评述的人物及内容,我们可以看出宁楷对《儒林外史》是非常熟悉的,绝不是泛泛地翻阅过。

我们接着看:“嗟乎,芳年易尽,性迹难稽。”这是感叹时光易逝,很难留下一点踪迹。“大地茫茫,共下伤心之泣”,和谁“共下伤心之泣”?这应该是宁楷写自己和吴敬梓共下伤心之泣,而且是和活着的吴敬梓共下伤心之泣,如果吴敬梓都已去世了,还怎么“共下”?“中原邈邈,谁招久屈之魂?”当然是吴敬梓来招,而不是宁楷来招。

“陶弘景怪谱神仙,庾子山哀生藻笔。”这一句已指涉“幽榜”。陶弘景作《真灵位业图》,将神仙分七个等级,所谓“怪谱神仙”,这就如同“幽榜”分三甲一样;而宁楷也感叹吴敬梓像写《哀江南赋》的庾信一样藻笔生花。其后的“光分甲乙,俨天爵之荣华;品第高卑,非一人之喜怒。高才绝学,尽入收罗;孝子慈孙,难更论断。玉堂金马,被薜荔而来游;丹诏紫泥,杂椒浆而共锡。”应该都是针对“幽榜”而言的。细读这段文字,我们可以看出宁楷对吴敬梓以“幽榜”收结全书很是称赞的,但却看不出任何迹象说“幽榜”是宁楷本人所作。

《题辞》的最后一句:“今兹琬琰,诚为李杜之文章;异日缥缃,即作欧苏之别纪。”更是对《儒林外史》整部书的高度赞扬,如果把这句话放到当时的历史语境中去感受,甚至觉得有夸饰的成分。但我们看了吴敬梓给宁楷文稿写的序言之后,也许并不觉得过分。吴敬梓在序言中称宁楷:“才擅三长,班马定当却步;文高五色,韩欧俱在后尘。元白虽号诗家,久经压倒;屈宋纵工骚赋,不过衙官。是以赫赫重名,枳棘栖之鸾凤;纷纷诸子,大树撼以蚍蜉。快藻鉴之无私,昌黎束带;看赍函之有日,贡禹弹冠。六一公谓能穷人,知其免矣;二百年竟无此作,岂不然乎?……何期吾友,具此绝伦超群之才;幸在同时,见斯空古轶今之制。自合悬金于市上,岂宜韫玉于山中?”我曾经说过,如果把吴敬梓给宁楷文稿写的序言和宁楷的《儒林外史题辞》放在一起对读,两人似乎是在相互“吹捧”:一个说,二百年来,你是第一人;一个说,你的小说堪比李杜的文章。假设,吴敬梓已去世了,这样的话有意义吗?“今兹琬琰,诚为李杜之文章;异日缥缃,即作欧苏之别纪。”或用苏轼《贺林待制启》之典:“著书已成,特未写之琬琰;立功何晚,会当收之桑榆。”如果吴敬梓已经去世,何分今日、异日?

总之,在这篇《题辞》中,人们所怀疑的萧云仙、汤镇台、“幽榜”都有涉及,而且这篇《题辞》无论从它的写作时间看,还是从表达的内容,都是吴敬梓在世之时。如果我们还要怀疑 《儒林外史》的原貌,就必须拿出充足的理由来推翻这篇《题辞》。

注释:

(1)宁楷《修洁堂集略》是他去世之后两年(嘉庆八年)由其子宁燮等人刊刻,而宁楷在世时不停地请友人为他的诗文集作序,《集略》中收有乾隆十三年吴敬梓序,乾隆十四年程廷祚序,乾隆二十年杨庆孙序,乾隆三十年戴翼子、卓研序。

(2)《钟山书院碑记》:“至己未,张君还江宁,又以予达方伯晏公,予始得入书院。”己未为乾隆四年。

(3)关于这一点,详见李鹏飞《〈儒林外史〉第五十六回为吴敬梓所作新证》有关论述,《中国文化研究》2017年春季号。

(4)这一点是李鹏飞先生在2015年“《儒林外史》新文献研讨会”上提出来的,笔者深为赞同。