时变环境下城市轨道交通灵活行车调度分析

2018-08-22禹丹丹徐会杰

禹丹丹,徐会杰,陈 文

(1.北京交通大学交通运输学院,北京 100044; 2.地铁运营安全保障技术北京市重点实验室,北京 102208;3.北京市地铁运营有限公司,北京 100044)

0 引言

目前,国内外轨道交通列车是在信号系统和通信系统的支持下,根据计划运行图的安排自动运行的。城市轨道交通(简称“城轨”)计划运行图的编制基于阶段均衡调度模式,即将全日划分为若干个时段,线路在各时段内采取等间隔均衡发车,而不同时段的发车间隔依据客流需求、装备条件等进行综合计算[1]。虽然城轨客流在较大的时间范围内相对稳定,但受随机、突发等因素影响,某些时段内的客流存在动态时空波动性,致使客运需求和计划运力供给不匹配,容易产生客流过度拥挤或运力浪费的现象[2]。现有城轨行车调度规章提出,行车调度人员应负责监视客流变化,根据客流需求及时采取相应的行车组织和客运组织措施。由此可知,在保持列车运行图大原则不变的前提下,根据客流的波动需求,适时采取灵活行车调度调整方法,缩小运力和运量差异,对提高运营效益和运输服务水平具有十分重要的意义[3]。

本文通过分析时变环境下的城轨客流特征,结合北京地铁现场行车调度指挥经验,从实时角度提出客流动态预测分析方法,有针对性地提出时变环境下基于客流导向的城轨行车调度调整方法,以提高运力和运量的动态匹配性,实现运营效益和运输服务双赢的目标。

1 时变环境下城轨客流分布特征

客流是在一定时间内,线路上乘客流动人数和流动方向的总和。根据流向不同,客流分为进站、出站和换乘客流;根据统计时间不同,客流分为年度、季度、月度、全日、小时等客流;根据产生位置和流向不同,客流分为线路上行和下行的进出站客流和区间断面客流,以及换乘站不同方向的换乘客流。客流在时间和空间上的集散过程具有一定波动分布特征,这些特征是列车运行计划编制和灵活行车调度的基础和关键[4]。

1.1 客流时间分布特征

随着时间的变化,城轨网络、线路、车站的客流量具有一定的时变不均衡特性。

1.1.1 全年各月客流波动特征

各月份存在天气、节假日等差异,致使各月份客流量有所差异。据统计,全年内我国各城市的城轨系统上半年客流量一般比下半年低,且最小月度客流一般发生在春节期间。

1.1.2 一周各天客流波动特征

一周中,周末客流量比周内低,一般周五客流量最大,约比日均客流量高 10%(不同城市有所差异)。此外,全年客流量存在一个近似 7 天的波动周期,这与现行工作制度紧密相关。

1.1.3 全日各时客流波动特征

全日各小时的客流量也存在波动特征,且网络、线路和车站 3 个层面的全日各小时客流分布波动特征不同。例如,网络进站客流量在工作日呈现早晚高峰双峰客流特性,周末的早晚高峰现象不明显;根据线路性质不同,线路进站客流一般呈现双向双峰、双向全峰、三峰或多峰等特点;受车站功能及周边用地性质影响,车站进、出站客流量通常包括单向峰型、双向峰型、全峰型、突峰型和无峰型 5 种类型。

1.2 客流空间分布特征

客流随产生位置和流向变化而存在的特性称为客流空间分布特征。受城市用地规划、经济发展、网络结构等因素影响,不同城轨线路、区间、车站的客流分布特征也有所差异。

1.2.1 线路客流方向不均衡性

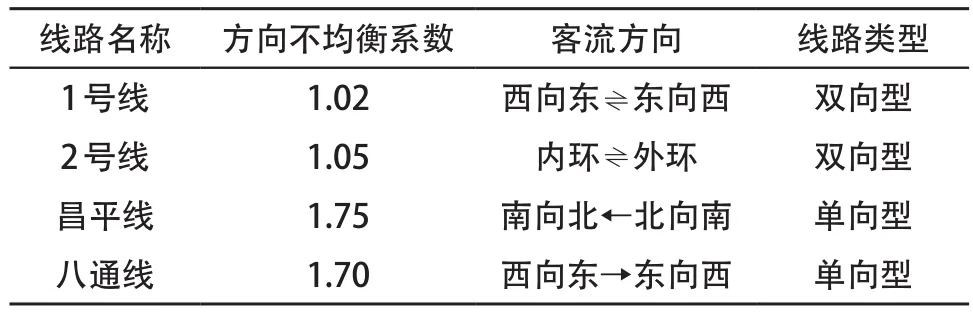

受客流流向影响,线路上、下行方向的断面客流表现出不均衡性,这种方向不均衡性在早晚高峰时期尤为明显。以北京地铁为例,市区线路(1 号线、2 号线等)上、下行客流相对均衡,表现出晚高峰双向型均衡特性,而区域线(昌平线、八通线等)因通勤客流潮汐现象,上、下行客流差异大,表现出晚高峰单向型不均衡特性,如表 1 所示。

表1 北京地铁部分线路晚高峰方向客流不均衡系数

1.2.2 断面客流不均衡性

线路沿线可能经过多个商务办公区、居住区或旅游景点,不同区段吸引客流不同,则线路区间断面客流量差异明显。根据不同线路断面客流量差异特点,这种不均衡特性通常表现为均等型、中间突增型、两端萎缩型和逐渐缩小型 4 种类型。

1.2.3 换乘客流方向不均衡性

同一换乘站内各换乘方向的客流在全日不同时段具有较大差异。以北京地铁为例,一般位于市中心商业繁华区的换乘车站(如西单站),各换乘方向上的换乘客流量相差较小;处于区域线与市区线的换乘车站(如郭公庄站),工作日受通勤客流影响,早晚高峰时段各方向换乘客流相差较大,如表 2 所示。

表2 换乘站不同换乘方向换乘比例

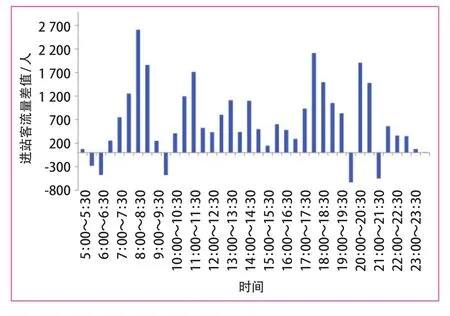

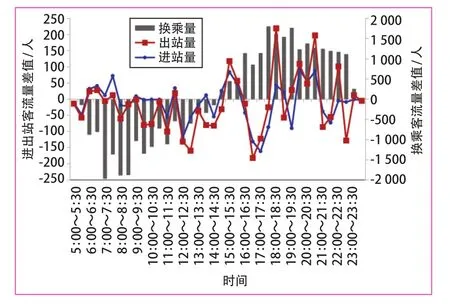

据统计,客流在相对较长的时间范围内相对稳定,如全年各月和一周各天的客流时空分布规律相对稳定,因此定期客流分析有助于提高客流需求与运力供给的匹配性;但当时间范围较短时,客流分布规律将出现随机性,如天气变化、突发因素等对全日分时客流量产生影响,致使全日小时、半小时粒度下的客流时空分布规律产生明显波动。以北京地铁客流为例,2018 年 5 月 14 日(星期一)全日半小时粒度下 1 号线的进站客流量相比上期(2018 年 5 月 7 日)波动明显,除早晚高峰外,非高峰时段(10 : 30~11 : 30)浮动量超过 3 000 人,如图1 所示。同理,西二旗车站进出站客流量和换乘客流量存在较大波动,且换乘客流量波动尤为明显,早晚高峰部分时段(7 : 00~7 : 30、18 : 00~18 : 30)浮动量超过1 750 人,如图 2 所示。因此,动态监测短时客流变化态势,有助于提高实际运力对客运需求的适应性。

2 基于客流波动的灵活行车调度策略

城轨客流随天气、节假日、大型活动等因素发生变化。某些客流变化可通过客流调查、分析和预测,提前制定相应方案和列车运行图,如编制节假日运行图、大型活动期间加开临客列车等。但受随机性和突发性因素影响,一方面这种初期预测可能出现预测失准,如节假日前的高峰客流出现时刻、大型活动客流聚散总流量及其产生时刻难以准确预测;另一方面长大节假日前期、中期和后期的日客流总量和时空分布有所差异,现行单一节假日列车运行图不适应长大节假日各日的客流需求。行车调度人员有必要以动态客流需求为导向,综合考虑线路通过能力、换乘站承载能力、出入段时间等条件,进行灵活行车组织。

图1 半小时粒度下 1 号线进站客流同期波动情况(2018 年 5 月14日相比 2018 年 5 月7日)

图2 半小时粒度下西二旗车站客流同期波动情况(2018 年5月14日相比 2018 年 5月7日)

2.1 线路客流量超过计划运力

当线路客流需求超过计划运力时,根据客流超出部分产生位置可分为全线双方向高客流、单方向高客流、部分区间和单个车站高客流 3 种情况。

2.1.1 全线双方向高客流

当全线双方向出现突发大客流,行车调度人员需根据线路允许追踪间隔时间、计划运行图发车间隔、备用车位置、出入段时间等条件及时加开临客列车。此时,临客列车采取全交路运行方式,且临客列车之前的原计划列车将被提前发车。除此之外,还应增派站务人员对车站站台客流进行引导,必要时通知公安协助引导。当线路运输能力达到极限,难以增加临客列车时,可组织适量大站快车或甩站列车,以减轻部分区间或单个车站的过大客流压力。

2.1.2 单方向高客流

当单方向(线路的上行或下行方向)客流增加较大时,一般采用单向加开临客列车的方式,以疏导该方向大客流,并组织列车反方向空驶回始发站,随后酌情加开列车。若出现车组不够且单方向客流相对集中在某些区段的情况,可适当组织列车在中间站折返,以缩短运行周期,但这增加了清客作业。

2.1.3 部分区间或单个车站高客流

当部分区间或单个车站的客流增加较大时,一般采取备用车或运用车不停站运行至大客流区间或车站疏导客流的方式,将乘客运送至终点后,再空驶至大客流区间或车站继续载客。若车站客流超过站务人员可控制范围,后续列车需考虑采取列车在本站不停车通过策略,甚至采取封站措施。

2.2 线路客流量低于计划运力

当线路客流需求低于计划运力时,通常较少进行行车调度调整,除非全线客流明显减少。

2.2.1 全线双方向低客流

当全线双方向客流呈现明显的减少趋势,行车调度人员需综合运营服务水平、运营成本、组织难易程度等进行综合判断,适时抽线停开列车。在这个过程中,务必确保不对乘客服务造成太大影响。

2.2.2 单方向、部分区间或单个车站低客流

为保证线路整体服务水平,当出现单方向、部分区间或单个车站的客流减少的情况时,一般不采取停运或抽线措施。

3 实时客流分析与预测

客流分析与预测是交通系统运力资源优化调配的前提。根据预测目的不同,客流预测可分为以交通规划建设为目的的长期预测(10 年以上)、中期预测(5~10 年)、短期预测(1~5 年),以及以交通运营管理为目的的短期预测、短时预测和实时预测。

实时客流预测要求借助客流数据实时采集设备,结合若干历史同期客流数据,采用科学的预测方法推测当前时段或未来低时间粒度(15 min)下路网不同位置的客流分布情况。当预测粒度超过 15 min 但不超过1 h 时,称为短时客流预测[5];短期客流预测以日或月为预测粒度,当难以进行实时和短时预测时,该方法能相对稳定地反映一段时间内的客流分布趋势。由于行车调度属于实时实施层面,因此高时效的实时客流预测成为保障灵活行车调度的关键要素。

3.1 客流分析和数据采集

定期、深入地分析客流变化影响因素(沿线土地利用性质、人口、政策等),有助于明确客流变化发展的原因,指导后期客流预测。然而,实时客流预测精度和可靠性在很大程度上取决于数据的准确性和即时性。

随着物联网、云计算及人工智能技术的发展,城轨相关数据的实时自动采集成为可能。例如,AFC(Automatic Fare Collocation)系统可实时采集城轨车站进出站客流数据;智能视频监控分析技术可实现车站站台、通道、出入口、楼扶梯、列车内等重点位置交通流参数(流量、密度、速度等)的自动检测与统计[6];移动定位技术可实时获取城轨车站和列车各位置乘客数量或乘客出行轨迹[7]。此外,车辆弹簧测力系统可动态采集车辆满载率数据[8];ATS(Automatic Train Supervision)可实时报送列车运行信息,包括列车车次、位置和运行状态等。

但是,智能视频监控分析技术的交通流统计精度受视频摄像头安装位置、客流密度、环境光线、遮挡等影响,一般仅用于关键车站特定位置的客流安全风险监控和预警(如换乘通道、出入口等);移动定位技术受个人信息安全和成本影响,较少应用到城轨实时客流数据的采集中。从数据准确性和即时性角度出发,目前动态客流数据采集主要包括 AFC 数据和 ATS 列车运行数据,这为实时客流预测提供了良好的动态数据输入条件。

3.2 实时客流分布预测方法

城轨实时客流分布预测的目的是获取未来短时间内城轨车站、区间、列车等不同位置客流的分布情况,以进行运力资源动态优化调配。预测参数涉及车站、区间、列车三大主体,包括车站进出站和换乘(各换乘方向)客流总量、区间断面客流量、列车载客量和满载率等。

最经典的交通预测方法是四阶段法预测[9]。当确定基于某种交通方式的客流需求预测时,该方法可调整为“交通生成-交通分布-交通分配”三阶段预测。然而,一方面由于低维度时间范围内客流的产生量和吸引量不一定相等,难以完成严格意义上的交通分布预测(或称客流 OD 分布预测),另一方面,由于城轨以通勤客流为主,客流 OD 分布结构在一定时间段内相对稳定,因此,实时客流预测可充分利用 AFC 数据获取历史各车站的进出站客流量及 OD 客流分布规律,进行广泛意义上的客流 OD 分布预测。

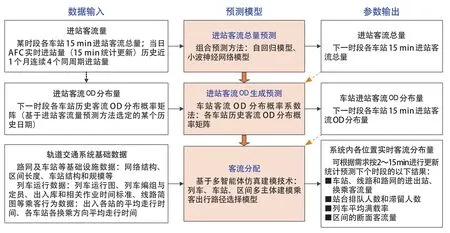

为便于对车站、区间、列车等不同位置客流状态进行实时(5~15 min)统计和分析,本文提出基于计算机仿真技术的网络客流分布预测方法。该方法涉及进站客流总量预测、进站客流 OD 生成预测、客流分配 3 个纵向阶段,以及数据输入、预测模型、参数输出 3 个横向流程,如图 3 所示。

(1)数据输入。一般包括列车时刻表、列车编组与定员、网络结构、区间长度、车站结构和规模、车站乘客走行时间、AFC 历史 OD 客流分布数据、历史客流清分数据等基础数据,以及 AFC 实时进站量观测数据。

图3 城轨实时客流分布预测方法技术流程示意图

(2)进站客流总量预测。利用上一时段(AFC 最小统计时段为 15 min)和上周同期同一时段的车站进站客流量,采用自回归模型和小波神经网络模型相组合的预测方法,预测下一时段各车站的进站客流量,以提高进站客流预测精度。

(3)进站客流 OD 生成预测。依据上一步选定的历史日期,计算基于 AFC 数据下一时段的车站进站客流OD 分布量。首先统计该时段内车站进站客流的 OD 分布概率矩阵,随后结合上一步车站进站客流量预测结果,依据概率矩阵预测生成下一时段各车站进站客流 OD 分布量。

(4)基于多智能体仿真建模技术的客流分配。利用计算机仿真技术,建立乘客、列车、车站(区间)各主体自身属性及其交互作用的仿真模型,模拟所有乘客自进站到出站的全过程的行为。在这一过程中,采用基于乘客出行效益的可行路径分配模型进行 OD 客流分配。当获得所需进站客流 OD 分布预测量后,随着仿真时钟的推进,系统可实时输出路网不同位置客流的分布情况,如各列车载客量、站台留乘人数等。一般,可统计预测较短时间(2 min、5 min、10 min、15 min)内车站、线路和网络的进出站量和换乘量、区间断面客流量、列车平均满载率、站台滞留人数等参数值。

此外,为进一步提高预测精度,还可对比分析仿真所得的动态断面客流数据与历史清分客流,以及列车平均满载率与车辆弹簧测力系统所测列车满载率情况,进一步修正断面客流预测量。

4 行车调度调整

利用该仿真预测方法可实时监测路网客流分布状态,通过建立运力和客流需求匹配性指标可动态评估线路客流和运力的匹配性,及时协助行车调度人员进行行车调度调整。

4.1 评估指标

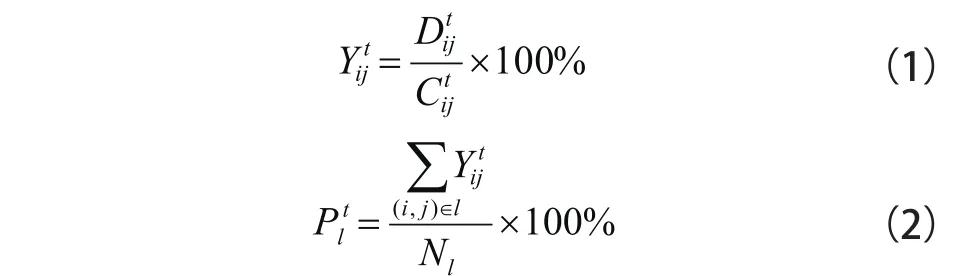

从区间和线路角度出发,本文提出区间拥挤度和线路运力匹配度 2 个指标综合评估线路运力和需求的匹配情况。其中,区间拥挤度用区间列车平均满载率衡量,如式(1)所示;线路运力匹配度用各区间列车平均满载率指代,如式(2)所示。

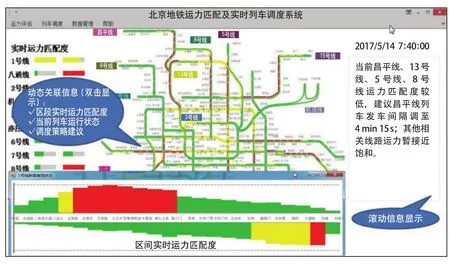

为便于调度调整提醒,用黑、红、黄、绿 4 色依次显示由高至低的区间拥挤度,用红、黄、绿 3 色显示线路由高至低的运力匹配度,如图 4 所示。

(1)当区间拥挤度超过 1.2 时,显示黑色,表示区间列车严重拥挤,表现为一列车开走后,站台上仍有乘客滞留;当区间拥挤度在(1.0,1.2)时,显示红色,表示区间列车拥挤,乘客难以在车内移动;当区间拥挤度在(0.6,1.0)时,显示黄色,表示区间列车比较拥挤,乘客车内移动有困难;当区间拥挤度低于 0.6 时,显示绿色,表示区间列车内舒适,乘客可在车内走动。

(2)当线路运力匹配度低于 0.3 时,说明线路运力有浪费,应进一步根据上、下行运力匹配度和客流量情况,合理组织停运或抽线;当线路运力匹配度高于0.5 且区间拥挤度超过 1.2 时,应根据资源条件合理加开列车。

图4 城轨灵活行车调度辅助决策系统

4.2 调度调整方法

灵活行车调度要求在坚持基本调度原则的基础上,结合列车出入库时间、线路中间站折返条件等信息,及时发布相关线路的列车发车间隔调整信息,以提前应对下一时段动态客流需求。正常情况下偶发性大客流行车调度调整通常包括以下 4 种情况。

(1)当线路上、下行双方向的运力匹配度(高于50%)和区间拥挤度(高于 120%)均较高时,首先根据线路最大区间断面客流量,初步提出线路列车发车间隔调整建议;随后,结合线路通行能力及其衔接换乘站承载能力的限制条件、列车出入库时间、次大区间断面客流量等进行验算,确定下一时段增开列车数量和增开时刻,并做好衔接线路对应的行车组织和客运组织措施。

(2)当线路单方向的运力匹配度(高于 50%)和区间拥挤度(高于 120%)较高时,首先参考情况(1)计算线路合理的列车发车间隔,并确定下一时段增开列车数量和增开时刻;随后,根据线路另一方向动态客流特点和中间站折返条件,确定列车的折返位置和反方向停站方案(合理组织大站快车);最后考虑当临接线路的换乘站承载能力受限制时,还须做好衔接线路对应的行车组织和客运组织措施。

(3)当线路运力匹配度中等(30%~50%)且部分区间拥挤度(高于 120%)较高时,该情况的处理方法跟情况(2)基本一致,但一般较少出现临接线路的换乘站承载能力不足的情况。

(4)当线路上下行运力匹配度(30% 及以下)和区间列车拥挤度(低于 50%)均很低时,根据线路最大区间断面客流量,结合成本效益分析法和乘客运输服务影响分析,提出线路列车发车间隔调整建议方案。

5 结语

随着我国城市轨道交通网络化、规模化和复杂化发展,安全、高效、舒适、节约的运营需求日益突出。然而,受随机性、突发性等因素影响,客流存在时空动态波动特性,容易造成运力供给和客流需求动态匹配性不足,产生客流过度拥挤或运力浪费的现象。为提高运输服务水平和运营效益,研究时变环境下城轨灵活行车调度调整方案,对促进我国城市轨道交通安全、舒适、高效、节约、创新型运营生产的良性发展意义重大。本文后期还将继续开展关于突发事件、极端天气等条件下城市轨道交通网络实时客流预测和应急调度调整研究。