从实证到实践,亲子沟通主题心理辅导课的深入探索

2018-08-20陈滢储琛婷

陈滢 储琛婷

〔摘要〕本研究的教学主题是在传统教学内容基础上进一步聚焦亲子沟通中容易出现问题的沟通方式:唠叨。父母唠叨现象是具有中国特色的家庭教养方式。相关的实证研究显示:中国母亲的唠叨行为与心理控制、严厉言语管教呈显著正相关。母亲的唠叨水平可以显著预测儿童的不顺从行为和外化行为。将实证研究结论应用到教学实践中,设计相应的心理活动课程,引导学生体会到父母唠叨的时候,亲子双方的感受都是比较消极的,引导学生思考讨论父母唠叨背后的原因,进而促进学生思考亲子有效沟通的策略。

〔关键词〕实证;亲子沟通;心理辅导课

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1671-2684(2018)19-0015-03

心理活动课是学校实施心理健康教育最有效的途径之一,也是广大心理教师的主阵地。上海市中小学自实施心理健康教育20年以来,经历了两轮教材的修订实践应用,经过全市六届心理活动课教学比赛的教学提升,在传统的教学内容上,形成了一批优秀的教学成果和资源。随着教育部《中小学心理健康教育指导纲要》和上海市教委近年中小学心理健康教育达标校验收等政策的出台,心理教师队伍进一步稳定,心理活动课正式进入各学校的整体教学计划,但依旧存在没有统一的课程标准的现状。如何拓宽拓深教育教学内容,提高心理活动课和当下学生心理的契合度,增强心理健康教育的实效性,是增强学校心理健康持续生命力的基础。

一、教学主题的聚焦和深化

亲子沟通作为经典的心理活动课的主题,属于人际沟通教学版块。在小学、初中和高中的心理健康教育的教材中均有涉及。从教学内容和目标上主要集中在:换位思考,促进亲子相互理解等方面。教学主题进一步聚焦在亲子沟通中容易出现问题的沟通方式:唠叨。

在亲子沟通方面,中国家庭和西方家庭存在一定的差异:如隔代教养、父母唠叨等现象是具有中国特色的家庭教养方式。中山大学心理系周晖老师团队,针对中国特色家庭教养方式做了系列的实证研究,研究结果对于亲子沟通很有指导和借鉴意义。研究结论表明:中国母亲的唠叨行为与心理控制、严厉言语管教成显著正相关。母亲的唠叨水平可以显著预测儿童的不顺从行为和外化行为。这些实证研究的结论提示我们,唠叨没有起到预期的沟通的效果,反而带来了学生的一些行为问题。如何将这些实证研究的结论,运用到教学实践之中,通过唠叨这一亲子沟通中最常遇到的问题为切入点,让学生体验到唠叨背后的一些原因,以及学习亲子沟通的技巧和方法是我们进一步拓宽加深这部分内容一个比较好的教学点。

通过访谈和调研了解到,关于父母的唠叨现象,在初中阶段表现得尤为突出。为什么会在这一特定阶段出现这样普遍的现象,需要从亲子双方的心理状态来进行分析。学生进入初中以后,独立意识逐渐增强,希望寻求更多的独立性,自己做决定,挑战大人的“权威”,嘗试新事物。相应地,需要家长根据孩子的新状态,策略性地解决问题。同时由于初中学生的家长年龄基本在40岁以上,进入中年阶段。随着年龄的增长,父母体力可能会下降,同时可能出现自己在个人发展中的“中年危机”,存在上有老、下有小的生活压力。由于压力具有一定的叠加性,当育儿出现压力时,父母往往没有做好心理准备,缺乏有效的亲子沟通的方法。中年母亲唠叨的现象更为普遍,她们通过“唠叨”的形式本意是提醒孩子的学习和生活,实则效果并不理想,因此对于中学阶段的亲子冲突,往往被戏称为“当更年期遇到青春期”。通过唠叨,母亲仅仅表达了自己的感受,没有兼顾到孩子的心理感受,因此唠叨的效果也就“事倍功半”。

二、线上前期调研,教学设计充分准备

围绕这一教学主题,只有深入了解学生生活中遭遇父母“唠叨”的情境以及内心的真实想法,才能有更加精细化的教学设计。通过针对中预年级亲子双方两个层面的问卷调研,了解双方对待这一问题的反应。

针对学生的线上调研了解到:1.唠叨的内容:母亲的唠叨主要集中在以下几个方面,按比例从高到低分别是:学业、娱乐(多数是游戏)、卫生、安全、社交、服饰、饮食。2.听到父母的唠叨后心里的感受:烦躁、无奈、委屈、厌恶、内疚等情感,主要反映的是消极情感。3.对于父母的唠叨,采取的相应策略(按百分比从高到低):假装听,敷衍一下;顶嘴;岔开话题;和父母对着干;在房间里生闷气。学生调研反映出的几个问题,唠叨内容的调研可以用于后续的教学设计,进行唠叨场景的再现,将学生代入情境,以便于后续的讨论和思考。同时可以看出学生在听到父母唠叨后,心理感受是比较负面的,缺乏有效的策略应对父母的唠叨,对于唠叨内心是抵抗的。

针对家长的线上调研了解到儿女消极应对唠叨后自己的心理感受:生气、焦虑、无奈、伤心等消极的情感体验。

双方调研反馈出,在父母唠叨后,双方均出现消极的情绪体验,唠叨本身并没有解决问题,无效的唠叨背后是彼此缺乏理解和有效沟通。通过教学设计引导学生体验和感悟,并积极寻求有效沟通的策略是本节课的教学突破点。

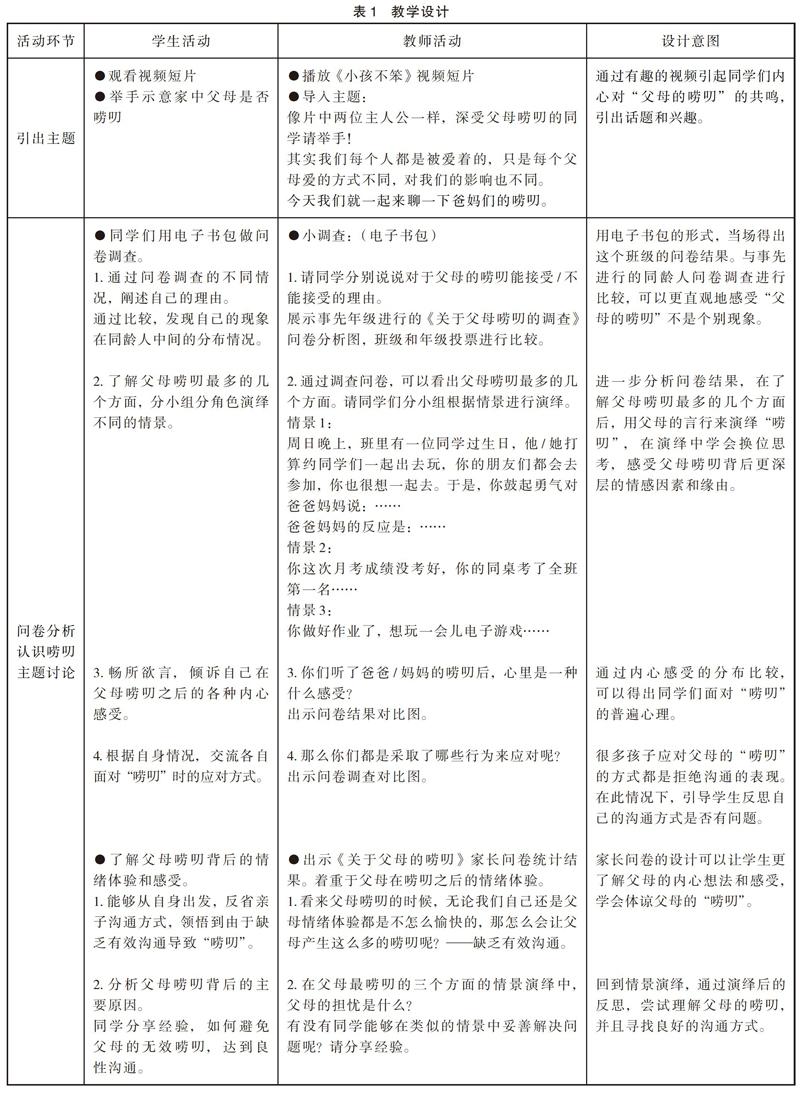

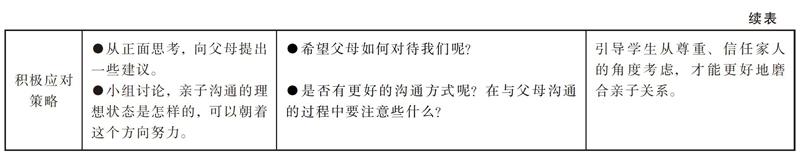

三、线下整体设计,拓展至家庭系统中的教学

通过前期调研结果,了解亲子双方关于唠叨的详细背景,进行教学设计,在课程中,引入家长对于唠叨的一些内心想法,引发学生在这一事件上的认知冲突,讨论几个常见的唠叨情境,分析背后产生唠叨的原因,体验负性情感,从而引导学生改变目前沟通现状,寻求积极解决策略。教学整体设计如下:

活动目标:

1.通过问卷调查,思考父母唠叨的主要原因和情感因素。

2.通过情境演绎,体验父母唠叨背后是亲子沟通的方式存在问题。

3.通过小组讨论,探讨积极与父母沟通的方法。

(教学设计由:闵行区颛桥中学储琛婷老师提供,见表1)

四、教学反思

在亲子沟通主题中,依据实证研究结果,将教学切入点进一步缩小聚焦在“唠叨”,学生对这一生活场景能感同身受,讨论和发言积极踊跃,引发学生更多关于亲子有效沟通策略的探索和思考。

充分的教学准备,通过教学前的亲子双方调研问卷,了解亲子双方对于“唠叨”的一些看法和体会,并了解学生父母在什么样的情境下容易引发唠叨,从而为后续的教学场景讨论设计提供第一手依据。

使用信息化的教学手段,现场呈现学生表决的观点,可视化的结果,会更加具有即时感和说服力。

(作者单位:1. 上海市闵行区教育学院,上海,201112;2. 上海市闵行区颛桥中学,上海,201108)