广西三江侗族农民画的艺术特点

2018-08-19黄武

文/图:黄武

广西三江侗族自治县位于广西柳州市北部,地处湘、桂、黔三省交界。自然环境多高山丘陵,植被茂密,水资源丰富,养育了勤劳的侗族同胞,形成了人与自然和谐相处的自然观和独具魅力的“多神崇拜”,衍生出浓郁的民俗文化,生成独特的审美观。优美的自然环境、浓郁的民俗文化为三江侗族农民画提供了丰富的创作题材。独具特色的侗族传统手工艺,如壁画、服饰、侗绣等为三江侗族农民画的构图、造型和色彩提供了宝贵的借鉴。这些因素为三江侗族农民画的产生、发展奠定了基础,并逐步形成了三江侗族农民画的艺术特点。

一、题材包罗万象

广西三江侗族农民画的题材包罗万象,涵盖三江侗族同胞的衣、食、住、行等。概括起来,可以分为田园风光、民俗活动、日常生活等三大内容。

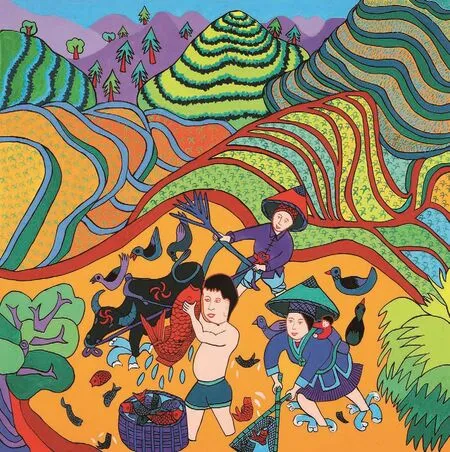

高山稻鱼 杨功存 纸本 80cm x 80cm 2018年

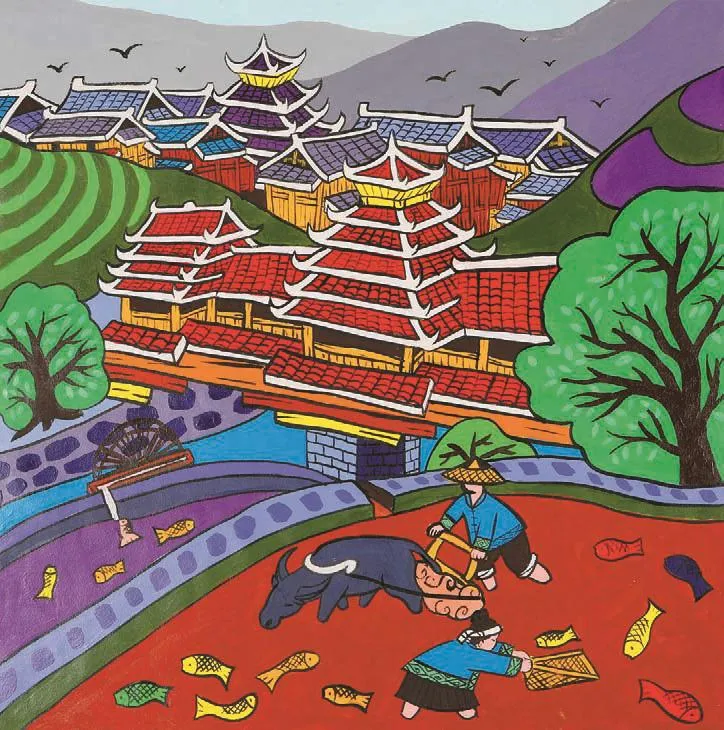

收割稻谷 杨功存 纸本 80cm x 80cm 2018年

1. 田园风光

美丽的自然环境养育了三江侗族同胞们,他们在这片土地上世代繁衍生息,感受四季神奇的变化和轮回,学会了尊敬自然,与自然和谐相处。他们利用自然的馈赠,开发出了层层梯田,建起了栋栋木楼,自然美景和人文景观融为一体,成为美不胜收的画面,也成为三江侗族农民画的题材。

如在三江侗族农民画县级传承人杨功存的作品《高山稻鱼》中,可以领略到三江县群峰林立的自然风光。当地侗族同胞根据不同的地形,充分运用自己的智慧,在高山丘陵上开辟了一块块适宜种植稻米和茶叶的梯田。同时,还利用生态种养技术,在水田里养鱼养鸭,用鱼和鸭消灭水稻害虫,鱼和鸭产生的粪便可以增加土壤的肥力,促进水稻增产,形成人与自然和谐相处的关系,体现了侗族“天人合一”的自然观,也呈现了美丽的侗族田园风光。

在杨功存的作品《割稻谷》中,也描绘了自然美景与人文景观和谐交融的画面。近处梯田的形状多变且富有流动感;树木的曲线外形与梯田和远山起伏的外形相呼应;中部的木楼群在看似统一的屋顶形状中呈现大小和方向上的改变,其外形与高耸庄重的鼓楼、尖顶的杉树和远山形成统一的气势。画面疏密有致,动静结合。

2. 民俗活动

在优美的自然环境里,广西三江侗族同胞生发出“天人合一”的自然观和多神崇拜,进而影响了侗族同胞的民俗活动。这里的民俗活动十分丰富,主要有长桌宴、讲款、对歌、月地瓦、唱多耶、芦笙舞、赶坡会等内容。

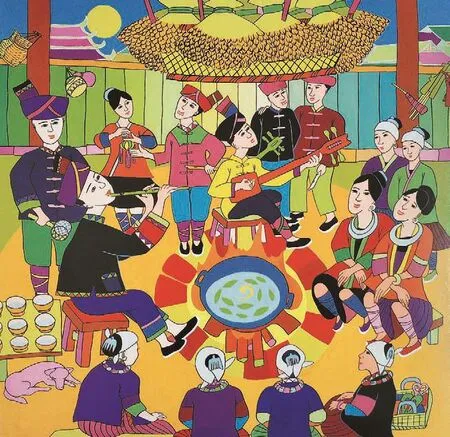

如被评为市级文艺户的吴怀中,在其作品《长桌宴》里,就呈现出带有侗族特色的民俗。“长桌宴”又称“百家宴”,相传古时候有洪魔袭击侗寨,人们却无力反抗,眼看就要遭受灭顶之灾,忽然从天而降一位英雄,打败了洪魔。为了表示感激之情,人们纷纷邀请英雄到家中做客,但英雄第二天就要离去,也不愿增加人们的负担。于是有一位美丽的侗族姑娘想出一个好办法,每家做几道拿手菜,全寨一起款待英雄。“百家宴”由此而来,并延续至今,所以有“吃百家宴,纳百家福,成百样事,享白年寿”的说法。每逢村寨互访或重大节庆或有尊贵客人来访,村寨各家各户都会自备拿手饭菜,到鼓楼前摆开长桌,把酒言欢,成为侗族村寨最隆重的习俗之一。

长桌宴 吴怀中 纸本 45cm x 45cm 2018年

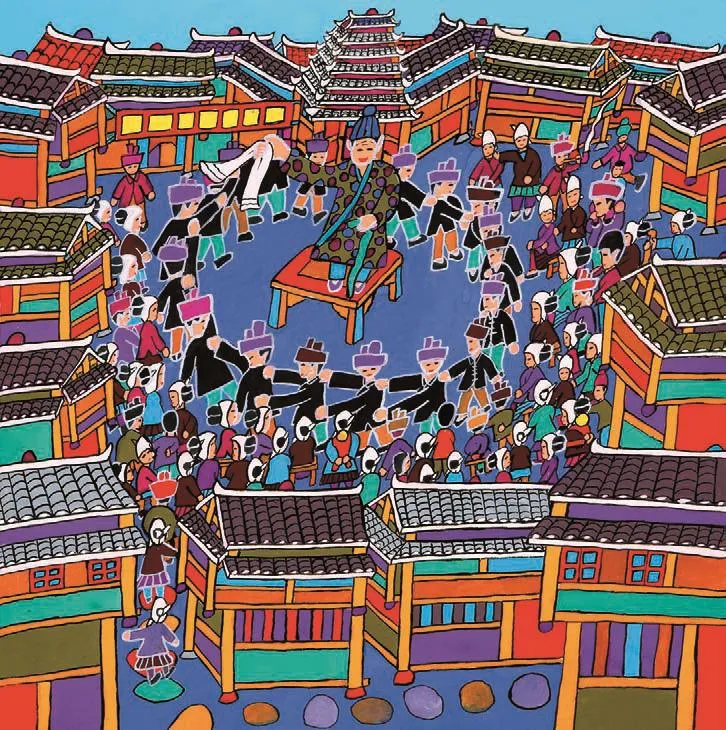

讲款 杨共国 纸本 80cm x 80cm 2018年

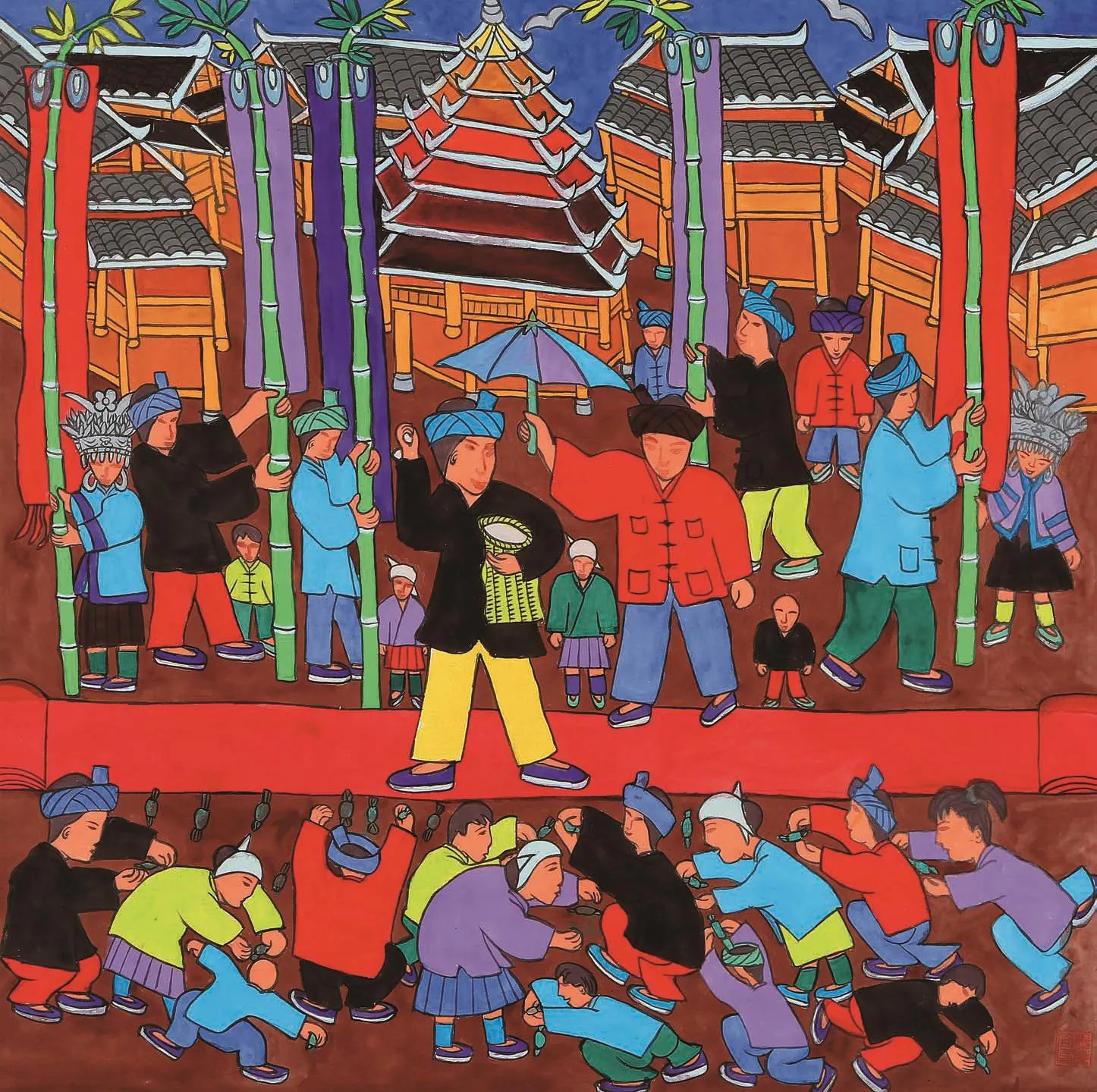

三江侗族农民画区(省)级传承人杨共国的作品《讲款》反映的则是侗族极富特色的民俗活动之一。“款源自于侗族古代社会‘条理话’,这种条理话‘多用于原始宗教的祭祀活动’;而款包含的款词,即是一种‘从古代原始宗教中的念词、祝词以及款帮氏族社会的法律条文(读起来朗朗上口的法律条文)演变而成的一种歌谣形式,多在交际、祭祀、庆贺、婚丧、集会、出征、盟誓等场合中朗诵或吟唱。’[1]”款词包含《习俗款》《约法款》《创世款》《族源款》《请神款》《祭祀款》《英雄款》等。讲款地点多选在鼓楼前,讲款者为侗族村寨德高望重者,讲款者位于人群中间领读款词,周围的人们则单手向前攀肩,围成一圈,在每次款师领读后及时回应,以示赞同。

3. 日常劳作

除了自然风光和民俗活动,日常生活中的劳作、腌酸鱼、做侗衣、喝油茶、抓鱼等等,都体现出浓郁的侗族传统文化,是广西三江侗族农民画创作的重要题材。他们不仅是在画画,更是在画自己的生活。

在吴怀中的作品《春耕》中,展示的正是三江侗族同胞们在梯田中劳作的情景。侗族同胞和其他农耕民族一样,劳作时间顺应自然,如“正月进山砍柴,二月挖土翻地,三月整理秧田,四月赶耙旱田,五月耕牛催膘,六月薅包谷地,七月砍割田坎,八月摘棉种蒜,九月霜降摘禾,十月禾把下晾,冬月修补田塘,腊月阖家团圆。[2]”谷雨时节,树木吐露新芽,梯田蓄好了水。男的耙田,女的插秧,分工明确,有“女不犁田,男不插秧”之说,体现出侗族人民在劳动中的分工特点。

在三江侗族女农民画家梁培梅的作品《腌酸鱼》中,这种分工更为直观。酸鱼在侗族的食物中占有重要地位,与酸肉、酸鸭并称侗族菜肴中的“三宝”。遇到重要日子或者是款待重要客人时才会上席,所以,腌酸鱼是侗族生活中重要的工作。画面里腌鱼的所有工序全由女性完成,有的烧灶、有的切鱼、有的腌鱼,工序明确,井井有条。正如侗族民间情歌里唱道:“亲爱的姑娘哟,如果我得到你,不让你上高山(打猎),不让你下江河(捕鱼),不让你握锄头(耕田耙地),不让你扛斧头(伐木拉山);让你在家纺纱织布,做做家务活……[3]”这也正是侗族传统文化的体现。

二、构图饱满求全

广西三江侗族农民画深受侗族壁画、侗绣等传统艺术影响,构图追求饱满求全。

三江华练风雨桥天顶壁画为方形,以圆为中心,人物呈矩形排列环绕四周,构图饱满。除了表现侗族对太阳和月亮的崇拜之外,还有“天圆地方”的深刻内涵,同时也与风雨桥的功能有关。风雨桥除了便于通行,在侗族文化中还有“平安桥”“风水桥”之说,其选址正是寨子的重要“风水”之地。所以,桥上的壁画不仅有装饰美化的作用,还有祈福、教化等功能。在梁善国的作品《歌唱和谐新侗乡》里,在方形的画面中,以火塘为中心,呈环形展开。唱歌的主要人物围绕圆形火塘而坐,构成第二级圆形,四周的人物则构成第三级圆形,层层扩张,形成饱满而富含张力的构图,与三江华练风雨桥天顶壁画的饱满构图不谋而合。

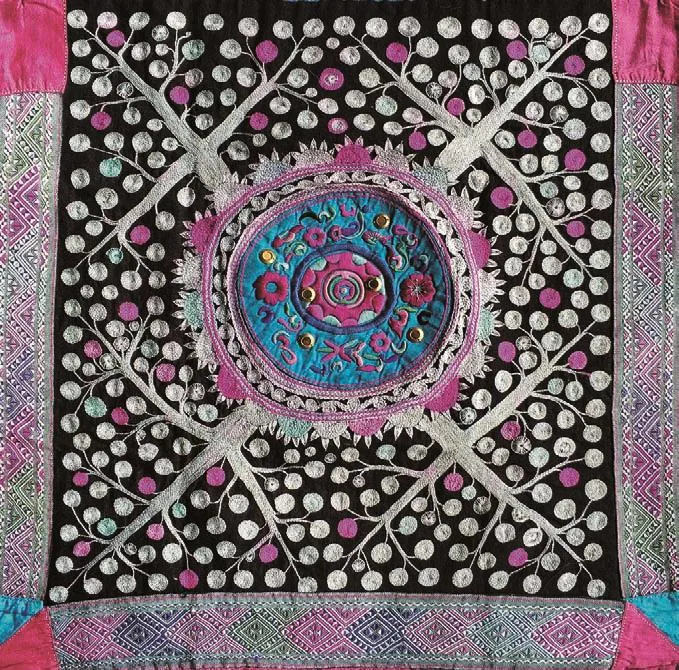

在三江同乐方形的侗绣上绣满了大小不同的圆形。以中间的圆形为中心,向方形的对角线呈放射状展开。每根对角线以树的形式呈现,并绣满了圆形的水果。构图饱满,有多子多福、儿孙满堂的寓意。今年已经65岁的侗族女农民画家奶荣义,从小就看着长辈们做侗绣,耳濡目染,自己也曾经做过侗绣。在其作品《果香引鸟来》中,明显感受到侗绣构图对她的影响,画面构图饱满。作为主体的果树几乎占满整个画面,果树中的枝条、水果和树叶把果树填满了,显得硕果累累。蓝色的天空里也画满了星星,更显得夜晚的宁静,增添了作品的神秘感,同时,也蕴含人丁兴旺的美好愿望。

广西三江侗族农民画家们在作品中的构图饱满求全,其实是对美满生活、圆满人生的追求和期盼的表达,残缺是大忌,是不吉利的。正如诸葛铠说道:“尚全忌缺是中国长期农业文明及稳定的氏族血缘关系相连的图形特征,或者说是与民族心理相关的图形特征,求全忌缺则是一种表层的反映……在氏族血缘的严密纽带和西周以来宗法制度的深刻影响下,以土地为中心的氏族聚居成为中国一大文化特色,就必然产生追求数代同堂、儿孙绕膝、父母双全的心态。[4]”三江不同的侗族村寨,大多以一个或几个有亲缘关系的家族构成,长期在农耕文明和氏族血缘关系的影响下,自然也有追求“圆满”的愿望,这种愿望反映到画面中,就会呈现不同形式的“饱满求全的构图”。

春耕 吴怀中 纸本 45cm x 45cm 2018年

腌酸鱼 梁培梅 纸本 80cm x 80cm 2018年

三江华练风雨桥天顶壁画

三、造型装饰多变

广西三江侗族农民画的造型装饰多变,既有天真稚拙的类型,也有清秀细腻的类型。

三江同乐侗绣 韦清花(收藏) 50cm x 50cm

果熟引鸟来 奶荣义 纸本 80cm x 80cm 2018年

歌唱和谐新侗乡 梁善国 纸本 80cm x 80cm 2016年

喝油茶 张军谊 纸本 80cm x 80cm 2018年

1. 天真稚拙型

这种类型主要以三江独峒镇独峒村的农民画家,以杨共国、杨功存、梁培梅、吴怀中、奶荣义、杨庆宜、杨贤考等人为代表。他们从小就在独峒生活,家里以务农为主。因为家庭经济困难,接受教育的程度不高,大多只是小学毕业,缺少专业的美术培训。他们接受过农民画的短期培训,培训的老师鼓励他们向侗族民间造型学习,并保持自己的艺术特点,保持三江侗族的文化特色。所以,他们的绘画造型大多得益于侗族民间壁画、剪纸、刺绣等传统艺术。

如在三江农民画区(省)级传承人杨庆宜的作品《月地瓦踩红布》中,造型如孩童般天真稚拙。画面中间站立的两位男子是活动仪式的主持者,为了强调人物的主次关系,主要人物的体量显然比周围人物高大,以显示其重要地位。在人物的安排上,疏密得当,动静结合。人物既有神情庄重手持挂着彩布竹竿的,又有活泼生动忙作一团抢“福糖”的,充满童趣。画面背景中建筑的造型虽然缺少焦点透视,但建筑和人物的造型结合在一起,呈现出整体的和谐感,显得天真稚拙。

月地瓦踩红布 杨庆宜 纸本 80cm x 80cm 2018年

当然,独峒农民画家中也有例外,如张军谊,他的造型与独峒其他农民画家明显不同。在他的作品《喝油茶》中,人物造型比例得当,没有表现出其他独峒农民画家的稚拙感,反而显得清秀细腻。这得益于张军谊在上学时遇到的杨吉荣老师。杨吉荣虽然不是美术专业毕业,但他热爱绘画,对中外美术有所涉猎,三江不少乡镇也曾邀请他去画风雨桥和戏台的壁画。他曾教授张军谊“三庭五眼”等现代美术人物造型基础知识,为张军谊创作农民画奠定了坚实的造型基础。

2. 清秀细腻型

这种类型主要以三江县城的农民画家,以杨丹、罗耘、吴凡宇、杨梅香等人为代表。三江县城的农民画家们小时候大多有乡村生活的经历,经过外出求学又回到三江工作和生活,对三江侗族传统文化的认识和理解有别于独峒村的农民画家们。加上有的经过专业的美术培训,在造型上更偏向于清秀细腻。

对山歌 杨丹 纸本 58cm x 58cm 2010年

节日盛装 罗耘 纸本 60cm x 60cm 2010年

如三江侗族农民画代表画家之一的杨丹,出生在三江独峒,考上桂林民族师范学校后,在美术上有幸得到广西文艺创作最高奖“铜鼓奖”获得者罗兴华的指导。中专毕业回到独峒中心小学任教期间,参加了刘克青、杨培述等人举办的农民画培训班,又借鉴了侗族传统艺术中的艺术特点,并应用于自己的艺术创作和美术教学中。杨丹作品《对山歌》中的人物造型和独峒农民大多数画家相比,有明显的不同。人物造型更“写实”,更细腻,更符合现代美术教学中人物的比例关系,朴实间具有装饰风格。在他的影响下,其家族中不少成员都加入了农民画的创作队伍。独峒农民画学会中80后、90后的不少会员都是他的学生。

另一位代表画家罗耘,出生在三江古宜县城,职高毕业后跟随三江侗族农民画的重要指导老师杨培述老师学习农民画。天资禀赋再加上异常用功,学习农民画的当年,作品就在全国农民画比赛中获得优秀奖,之后更是信心满满,多次获奖。罗耘的作品《节日盛装》,人物虽运用夸张的艺术处理方法,但造型依旧清秀细腻,自然生动,较之独峒农民画更显“专业”,注重人物佩饰和侗族纹样的细节描绘,具有浓郁的侗族风情。

此外,三江县城的农民画家陈玉秋的作品造型也独具特色。陈玉秋的家乡在三江林溪乡,从小深受侗绣、剪纸等侗族传统艺术的熏陶。后在桂林地区教育学院(现桂林师范高等专科学校)美术教育专业学习,掌握了中西方绘画的基本造型方法。毕业后,她回到三江县城从事小学美术教育,并从侗族传统剪纸中得到启发,自创“剪刻画”。她的作品多用剪刀或刻刀塑造形象,再施加色彩而成。造型夸张,线条细腻,有别于独峒和三江县城的农民画家。因为其独特的艺术语言,频频在国内比赛中获得大奖,成为柳州市首位加入中国美术家协会的女农民画家。

四、色彩丰富和谐

作为中华民族大家庭中的一员,侗族的色彩运用也不可避免的具有中国民间绘画的共性,如喜欢高纯度、高对比的色彩运用。但三江侗族农民画家们对色彩的认识有自己的特点。如侗族建筑中,屋顶的瓦是青黑色,墙面是黄褐色,中间配上白色的屋檐,显得庄重大气;建筑中壁画的色彩多用高纯度的三原色,产生富丽鲜艳的视觉效果;服饰中蓝、青、紫等色彩构成了素雅清丽的衣着风格;侗绣丰富明快的色彩搭配则呈现了秀丽和谐的工巧之美。在三江侗族农民画里,红色、黄色、蓝色、青色、紫色、白色、黑色等是常用色。这些色彩以对比、协调为原则,讲究色彩明度的对比,更注意色相、色彩冷暖以及面积的搭配与对比。同时,每个农民画家因为性格特点、教育程度、成长经历等差异,在色彩运用上也会呈现出不同的个人喜好。

如性格内向的杨共国偏爱蓝色、紫色两种色彩,这在作品《讲款》中得以体现。画面大量使用蓝色和紫色,用红色、黄色、绿色、白色、黑色等搭配其间。色彩亮丽、对比和谐、明快雅致。从小患有小儿麻痹症,导致右手行动不便的杨庆宜,历经人生的冷暖,他喜欢红色,特别是大红、朱红,他认为红色象征着生命和太阳,或许杨庆宜从红色里找到了阳光般的温情。然后再配以其它颜色,对比强烈,画面气氛喜庆、热烈,如作品《月地瓦踩红布》,既突出仪式的庄重,也让人感受到活动的热闹氛围。罗耘深受杨培述老师影响,加上性格温和,在色彩搭配上艳而不俗,温馨雅致。如作品《节日盛装》,人物身着的红色、橙色和紫色服饰,与深灰紫色的背景和偏紫色的鹅卵石地面形成中等强度的纯度和明度对比,显得明快而典雅。

三江同乐侗绣 韦清花 80cm x 80cm 1990年

四月初八坡会 陈玉秋 纸本 79cm x 54cm 2018年

五、结语

广西三江独特的自然环境和民俗文化孕育了具有浓郁民族风情的三江侗族农民画。侗族农民画家们从大自然、民俗节日和日常生活中选取创作素材。从侗族壁画、服饰、侗绣等传统艺术中学习和借鉴构图、造型和色彩,形成了富有三江侗族文化特色的农民画作品。同时,由于农民画家们具有不同的性格、天资禀赋和人生经历,因此,在题材选择、构图、造型和色彩运用上有各自的特点,呈现出和而不同、风格各异的作品。

进入新时期,在振兴优秀传统文化的大时代背景下,传统文化的重要性进一步凸显。富含侗族文化特色的广西三江侗族农民画将迎来新的发展机遇。但就目前广西三江侗族农民画的发展来看,其远远落后于陕西鄠邑(户县)、上海金山、南京六合、广东龙门等地的农民画。其原因是多方面的,最核心的问题是,三江侗族农民画家们缺少创新的意识和能力,尤其是独峒的农民画家们。在经过20世纪90年代的辉煌后,随着刘克青、杨培述老师的退休离开三江县,三江侗族农民画家们缺少具有开阔艺术视野和责任感的指导老师。因此在侗族文化艺术的挖掘和形式创新上没有太多改变,构图、造型、色彩还是沿袭原来的样式,缺少创新。

如何在保持本区域民族文化的基础上,进一步挖掘传统优秀文化,拓展创作题材,思考构图、造型和色彩的创新,不仅是广西三江侗族农民画家们迫切解决的问题,也是值得中国农民画家们思考的问题。只有这样,才能在全球文化多元交融的时代背景下,更好的发展农民画,让传统文化绽放出更为璀璨的光芒。

注释

[1] 张泽忠、吴鹏毅、米舜.侗族古俗文化的生态存在论研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2011:149.

[2] [3]杨筑慧.侗族风俗志[M].北京:中央民族大学出版社,2006:4,6.

[4]诸葛铠.从折衷模式看中国传统图形的历史性变迁.岁寒三友—诗意的设计”—两岸三地中国传统图形与现代视觉设计学术研讨会论文集[N].山东画报出版社,2005:273.