湘西傩面具元素分析及现代设计运用

2018-08-19曾征

文/图:曾征

傩是远古时代祈福避祸、驱鬼逐疫的祭祀活动,是人神沟通的媒介,是中华巫傩文化的主要载体和文化核心。主要分布在长江中下游流域以南的湖南、湖北、江西、云南、广西、贵州等地。湘西位于湖南西部边陲,多民族聚居,地理位置偏远,传统民族文化保留较完善。如今在湘西山区,山民们仍然保持“赶鬼”的风俗,面具种类中也有对应的“山魈”面具。[1]湘西傩面具的风格多样、造型粗犷、颜色艳丽,民间艺人通过夸张、变形、象征性等手法结合中国民间色彩,塑造出一种独特而神秘的美。随着社会的进步,科学知识的普及,这种“活态”的原始民间文化现象与日俱减。在文化创意时代背景下,结合现代的设计方法和人的精神需求,分析面具形式要素和内容要素,探索文创设计方案,进一步通过文化创意理念前沿动态,推动湘西傩面具的复兴与发展。

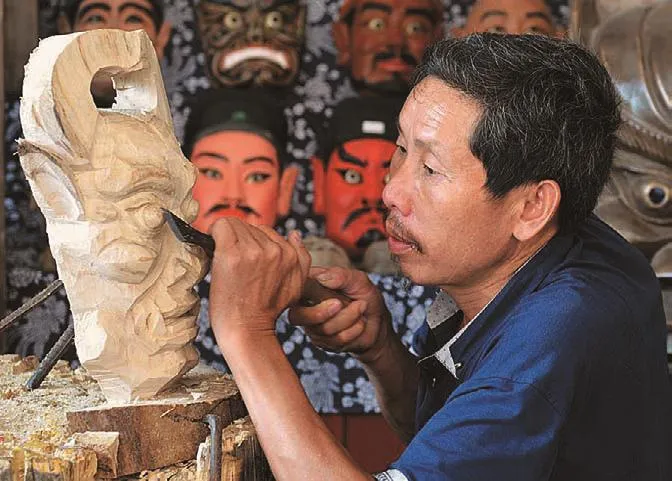

傩面具传承人—梁铁制作面具的现场

一、湘西傩面具文化内涵

1. 民俗信仰与传统美德

湘西地处湖南西部,鄂、渝、黔、桂多省交界于此,这里物资充沛、人情淳朴,民俗丰厚,他们长期处于原始纯朴的生活方式之中,天地自然的精神深入骨髓。

傩面具在原始巫术“灵”的观念下原始先民坚信和奉行的一种普泛的拜灵主义。[2]它在原始时期人类的宗教观念和民俗意识下产生,建构于神、人之间,由“自我之灵”与“万物之灵”二元相互交合和控制中,形成“天人合一”人神结构,在漫长的发展中逐渐宗教化的产物。傩面具作为傩祭、傩舞、傩戏中使用的道具,在湘西人的民俗信仰中带上面具可以成为神与人的沟通的桥梁,因此使用者的身份发生了改变,作为神的“代言人”或“信使”,而拥有了神赐予的神秘力量。包括扮演者自己会能动的进入到一种迷狂的状态,此刻自己与现实的隔离和与神角色之间的交融而具备的一种物我一体、天人不分的原始宗教哲学色彩。同时,在湘西面具中承载着原始信仰与儒释道思想相结合的社会道德观念,明确的善恶美丑在面具得到体现,在傩戏中由故事生动演绎。傩堂戏正式利用这种直观的视觉形象结合历史故事、神话传说等题材内容想人们宣扬朴实本真、勤劳勇敢的思想观念和惩恶扬善、褒善贬恶、自强不息的传统美德。

保靖县大山中的小村风光

2. “天人合一”的造物观

回归自然是我国传统民间艺术普遍遵循的原生态造物观念,湘西傩面具也是这种纯朴造物观念的产物。使用天然矿物质、植物颜料,所有工序均手工艺人亲力亲为,木材的筋路和木纹、木香、木色等原材料的属性没有因繁琐的制作过程而发生改变,这样的原始之美有了大自然的“售后服务”所保障,在这个过程中木质原有的味道和魅力便融入到新的面具形态当中,面具手工艺也因此有这样一种回归的意味在其中。复杂而精细的雕刻工艺呈现出与机械生产截然不同的造型风格,粗犷质朴,别致灵性。

正神(风神) 吴兴知

凶神(开山) 吴兴知

傩面具传承人—吴兴知制作面具的现场

在湘西,天然的原材料——樟木、桐木在大山深入满山遍野的自由生长着,它们在阳光、雨水、土壤的滋养和培育下经历几十年的成长后,就具备了可用于雕刻、佩戴使用等各方面的物质条件,手工艺人完成的面具要经过水煮脱胶来稳定木材结构,自然风干后用明火熏烤,然后再用天然矿物质和植物中提取物混合的涂料绘制一张张“木脸子”,最后一遍工艺是刷上人工熬制的桐油进行保护。最终的面具成品会呈现古铜色的光泽并充满古朴苍劲的美感和神秘的灵性。在湘西灵山秀水滋养下的人和物都带有一份灵气,男耕女织怡然自得,形成了使用自然、物尽其用的生活方式和原生态的造物观,湘西面具“大巧若拙”,是自然与人的巧思、匠心的完美融合。

3. 手工技艺与工匠精神

“形而下谓之器,形而上谓之道”“器”与“道”之间的相互支撑、相互补充和依托的存在关系,可以镜照面具艺人的手工技艺和工匠精神之间的关系。人们常说起“它山之石,可以攻玉”。[3]通俗的解释就是别人山上的石头,可以拿来雕琢玉器。这句话拿来赞美传统手工艺人造物的超群技艺是十分贴切的。但是这里的“可以”二字只是可行性的一般逻辑,“攻玉”还是一个工艺加工的过程。“玉不琢不成器”[4],玉石材料通过手工艺人心、脑、手的配合以及对作品本身的执着追求和对自己事业的严谨态度,最终才能称之为“器”。[5]

世俗人物(和尚) 吴兴知

鬼神 梁铁

傩面具作为器物,被雕刻、打磨加工出来,是工匠精神的过程体现,也是形而上的“道”。他们不断雕琢自己的作品,不断改善自己的工艺,享受着器物在双手中升华的过程。精致和谐的气质、专注执着的理念和坚定踏实的工艺态度,追求卓越的创造精神、精益求精的品质理念和用户至上的服务精神可以归纳为一个词“工匠精神”。面具作为器物承载了匠人一生的信念和追求,艺人对手中仅有的天然材料,有着某种天生的亲切感,这种亲切感在心理和材料上达成了一致的时候,在心物合一的激发下,他们对手中的自然馈赠能够信手拈来,巧夺天工。[6]自然的原生态造物理念、复杂的制作工艺、厚重的文化底蕴,都融于在相当长的一段时间里,因此工匠精神能够一脉相承至今。融宗教、民俗和审美于一体的面具具有极其顽强的生命力,从新石器时代的玉石面具和岩画面像,到商周的青铜面具;从魏晋南北朝丧葬面具到隋唐、两宋、明清的戏曲面具;从近代到今天,不论生活在历史长河的哪一个阶段的观众,都可以欣赏到面具的魅力和风采,这一切都源自“守”艺人对技艺的传承和工匠精神的追求。

二、湘西傩面具艺术特征

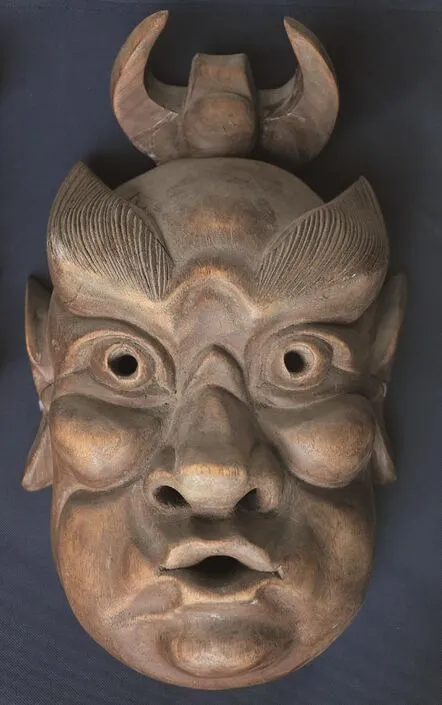

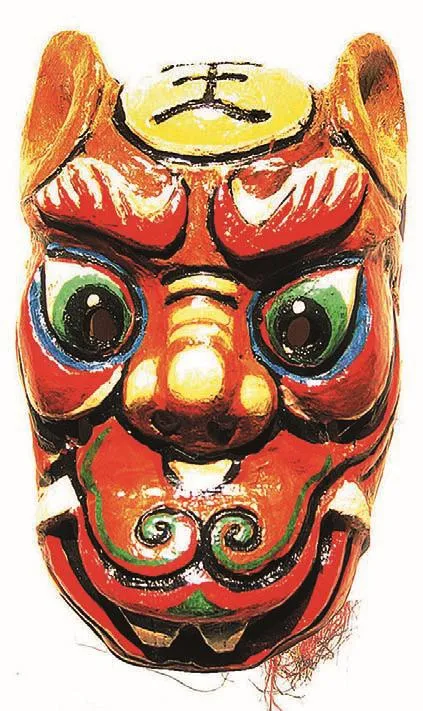

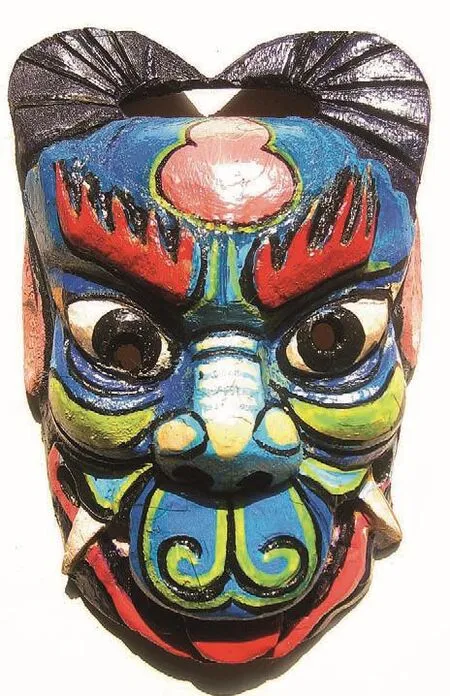

1. 原始夸张的造型

湘西傩面具造型原始夸张,多采用半人半兽的变形手法,通过五官的变化、夸张和面部的装饰纹样,形象的塑造出鬼神及民间传说中各类人物的表情,强化了傩面具的造型艺术感染力,赋予了面具鲜明的性格特征。根据人物属性的造型特征傩面具主要分为:正神、凶神、世俗人物三大类,造型意象来自于民间对传说故事的理解不同而体现在面具上。正神形象慈眉善目、五官端正、面带微笑、平和刚劲、威严庄重;凶神形象脸宽肉横、暴眼獠牙、勇武彪悍、面部线条富有张力,动感十足;世俗人物形象活泼滑稽、文弱优雅、眉清目秀。

从结构上看,湘西地区的面具多为普通面具、双向面具,[7]少量双层面具和断颚面具。[8]从功能上看,湘西面具主要以驱傩面具、祭祀面具、镇宅面具、戏剧面具为主,湖南古为“南楚”,《汉书•地理志》记载:“楚人信巫鬼,重淫祀。”湘西面具的鬼神造型来源于他们古老的民俗特征,在造型上将自然中典型的东西加以强化突出,特点更鲜明,另一方面,如世俗人物,正神是顺应社会精神需求的表现,也是傩面具文化发展世俗化过程中的产物。

虎神 梁铁

牛神 梁铁

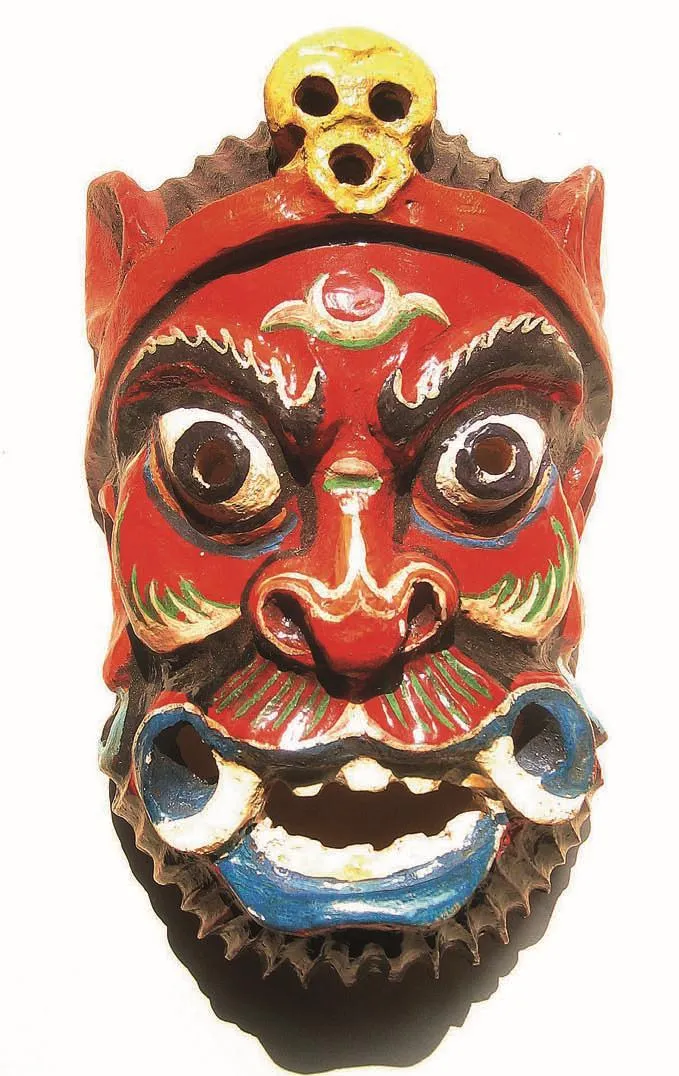

2. 浓烈艳丽的色彩

色彩是传达人们心理活动的重要途径之一。颜色能影响脑电波,色彩的直接心理效应来自色彩的物理光刺激人的生理发生直接的影响。[9]各种色彩的组合搭配具有丰富的象征意义,人们主动利用色彩来表达精神上的追求,湘西傩面具在色彩上以红、黄、蓝、黑、白五色为主。色彩关系饱和、绚丽多彩、对比强烈,有民间色彩的特点,如浓重、大胆、强烈、夸张,湘西民间装饰色彩表现出角色性格特征或对生活的感悟。

红色代表喜庆、热烈、激情、权威、紧张、暴力,红色是最能代表湘西性格的一种颜色,地处大山深处的湘西人与生俱来的烈性、斗志和火热的性格,在湘西面具中红色主要刻画忠勇。黄色代表活力、希望、祥和、温馨、浪漫,在湘西各少数民族大杂居小聚居民族融合的图景中,黄色具有调和中性的色彩功能,在色彩明度湘西面具中起到点缀的装饰效果。蓝色代表灵性、知性兼具,在色彩心理学的测试中发现几乎没有人对蓝色反感。黑色代表神秘、深邃、暗藏的意味,在湘西面具中具有渲染神秘、恐怖气氛的效果,也用于面具勾线区分色块具有装饰效果,白色在湘西傩面具中用于刻画阴险狡诈之相,也用于在素描关系上填补色块形成明度上的差异而具有画面的跳跃感。这样的色彩语言与京剧、川剧等其他地方戏曲的脸谱表达方式大同小异,但湘西傩面具的色彩表达方式更为浓烈奔放。

3. 亲和质朴的材质

木材在古往今来的各个社会形态中与人的关系最亲密,自然而然人们对它的认识和利用也变得深刻而广泛。木的亲和性符合湘西人的审美和内敛以及特有的文雅气质,湘西人与木头的情感联系和对木头的心理依赖源自木的可再生性验证了湘西人讲究天人合一的哲学思辨逻辑。木质纤维和结构会随着环境的变化、温度和湿度的变化发生改变,因此木制品在湘西人眼中是有生命的。木纹就是木头的语言,它构成了木质面具上的天然的装饰特征。在面具制作过程中木纹或木纤维肌理便是面具五官整体造型天然的装饰图案,一般而言面具雕刻会根据对称的五官留出相应走向的木纹,使得面具神态更加丰富。在面具艺人手中一枚面具的诞生是将面具的深厚人文内涵附加在木质的自然属性之上,使得樟木、杉木、桐木等在湘西大山中土生土长的树木转换了生命的表现形式,形成兼具木质的质朴和人的亲和力而产生的物质存在和哲学思想。

三、面具元素在现代设计中的运用

1. 对传统文化进行创新性发展

传统工艺要不要原汁原味呢?答案是肯定的。然而,在肯定之外,又有否定。所谓的“传统工艺”是站在当下看过去的一种传统,今天的“主流”必然随着时代的进步和社会的发展而沦为将来的“传统”。另一方面,传统是当下继承和历史发展的表现,是时代演变和推进以及人文踪迹留下后的成果,是前人虚心承袭和努力开创的经验总结。比如京剧的诞生源于徽班进京前后120年的辗转和发展,徽调融合了京腔、秦腔、昆曲等声腔剧种,经过程长庚和谭鑫培等一大批京剧名家以及无数演艺人员的近半个世纪的经营和发展,最终竟诞生了一个属于中国的,也是世界的戏曲骄子—京剧。京剧成为国粹,成为中华民族的品牌,京剧品牌的诞生是戏曲界一次创新飞跃的成功案例。

戏曲脸谱的产生就源自面具的历史演变,从娱神到娱人的傩文化进程使得戏曲的发展成为历史的必然,形态和语义的转换,以及能指和所指作为在观念上都具有符号的功能,脸谱便应运而生,它是对面具的创新性发展。以时代发展和社会需要为背景,脸谱在戏曲中的广泛运用是对古老面具“原汁原味”创新性发展的最好例证。陕西宝鸡的西秦社火脸谱是面具的实体形态,在祭祀或节日里迎神赛会上表演的各种杂戏、杂耍的总称,是一种古老的民间艺术形式,至今在我国西北一些地区十分盛行。

2. 对传统文化进行创造性转化

近几年来文化创意产业成为热词,在此我们仍然以面具为例,相关的文创产品基于形式要素和内容要素的设计研究,提取传统湘西傩面具中审美和文化上的因子,在现有的脸面形式和文化内涵上进行优化甚至再造,明确为城市服务的宗旨,在现代生活中找需求点,融入百姓生活,在精神上继续陶冶都市人的情操,最终面具创造性转化的成果满足当下的生活方式而产生。有一款“升堂创意苍蝇拍”,设计师刘正茂以中国古代“堂威”仪式中官府衙役手持“回避” “肃静”字样牌子为原型,采用了民间剪纸的手法,借鉴了傩面具兽面(虎面)造型元素,利用完型心理学的原理,智慧地将反腐斗争中“老虎苍蝇一起打”的口号和苍蝇拍的实用功能结合在一起,成功地演绎到百姓生活日常用品的温床设计中,这样的作品既有个性、趣味性又有时代性。

将啤酒启瓶器设计成以红黄色为基调的吞口面具造型,用于湘西吉首苗族土家族自治州自主啤酒品牌啤酒文化的衍生品开发。以湘西泸溪面具为原型,保留民族色彩,增添文艺气息和趣味性,提取面具元素,利用错觉把图案附于口罩对应人嘴部位置,设计的防雾霾口罩的设计(程明月设计);以“先锋小姐”傩面具俊美造型和以“开路先锋”生猛造型为原型的青少年面膜设计,比如在日本流行pure smile能面精华面膜就是由能面具设计而来的一款男女通用的面膜产品。将湘西傩面具艺术特征结合视觉符号理论,运用并浓缩在银行卡卡面设计和自动取款机,如湖南的本土银行:三湘银行、华融湘江银行、湘西农村信用社等金融储蓄机构,使得傩的文化内涵中还愿(还钱)、祈福(取钱)、消灾、避凶等具有附身符属性融合现代金融产品的文创设计,便于携带的同时还保持了当下物用和审美的双重需求。以上面文创案例较好地实现了对傩面具创造性的转化和形式元素与现代产品的结合。

文创成品 刘正茂

四、结语

笔者围绕湘西傩面具造型和文化内涵两个要素的分析,讨论了傩面具文化创新性发展和创造性转化的可行性和足以遇见到的未来发展前景。我国对于传统文化的有效宣传和推介还处于“原生态”状态,优秀文化传统资源优势并未充分发挥出来。作为传统工艺文化走进现代社会的主要途径之一,创意产业的发展为传统工艺文化的创新设计提供新思路,中国传统文化与创意产业的结合,为我国非物质文化遗产的传承和保护,为中华文化软实力的建构和提升提供借鉴和参考。

世事有代谢,往来成古今。傩面具从远古一路走来,虽然曾经的黄金时代已经过去,作为一种深深根植于历史和民族精神在当下广泛流传于民间的面具文化,在未来我们期待它在服务社会与人们生活中继续发挥物用与精神的功能。

注释

[1]山魈:传说中山里的独角鬼怪,山中精怪。demon in mountain山精形如小儿,独足向后,夜喜犯人,名曰魈。—晋•葛洪《抱朴子•登涉》

[2]王振复.夏锦乾,灵之研究:中国原巫文化六题[J].上海:上海社会科学院.

[3]它山之石,可以攻玉:出自《诗经•小雅•鹤鸣》—园林池沼为谁美(原文)

[4]礼记•学记: “玉不琢,不成器,人不学,不知道。”

[5]百度名词解释第三条:泛指用具.

[6]柳宗悦.工艺之道[M].徐艺乙,译.桂林:广西师范大学出版社,2011.

[7]双向面具:为了表演方便“变脸”转换身份,过程中直接将面具上下调换,利用了面具的黑白形的关系.

[8]断颚面具:分离下颚部分,用绳子连接,表演过程中晃动的下颚如同说话,生动形象.

[9]色彩心理学 https://baike.baidu.com/item/%E8%89%B2%E5%BD%A9%E5%BF%83%E7%90%86/514158 2?fr=aladdin