吉林省延吉市民主遗址2017年度发掘

2018-08-18梁会丽潘晶琳孙美晶

梁会丽 潘晶琳 孙美晶 姜 铭

民主遗址位于吉林省延吉市小营镇民主村,为一处早期铁器时代遗址,1999年被批准为市级保护单位,2007年获批为州级文物保护单位。该遗址在1985年第二次全国文物普查中被发现并收录于当地文物志中①。

遗址所处地点原本地势平坦开阔,因处于城乡结合处,城市的发展对其造成了极大的破坏,自上世纪九十年代以来,公路修建、砖瓦厂取土等行为已使遗址及其所在区域地貌发生了很大变化。当地文物部门曾分别于1997年和2005年组织专业人员对该遗址进行了抢救性发掘。目前,遗址残存的区域处于民主村东北方向高约10米的台地上,东西长400米,南北宽300米,中心位置坐标为东经129°26′532″,北纬42°54′11.6″,海拔221米②。遗址中部被302国道南北贯穿,分隔成东、西两部分,东部为砖瓦厂所在地,西部为变电所,地表密布高压线塔和砖混建筑,遗址南部为一条东西向的公路(图一)。

图一 遗址位置图

2017年,因延吉—大蒲柴河公路扩建,需对涉及遗址的区域进行考古发掘。此次公路扩建所占区域为遗址西部紧邻302国道处的一条折尺形区域,东西、南北各长约100米,宽约15米的范围。6月—8月,吉林省文物考古研究所对这一区域进行了抢救性发掘,总发掘面积1000平方米。

此次发掘在遗址将要施工的折尺形区域内共布正南北向10×10米探方10个,其中,南部5个,编号T1—T5,东部5个,编号T6—T10(图二)。

一、地层堆积

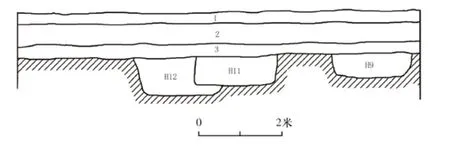

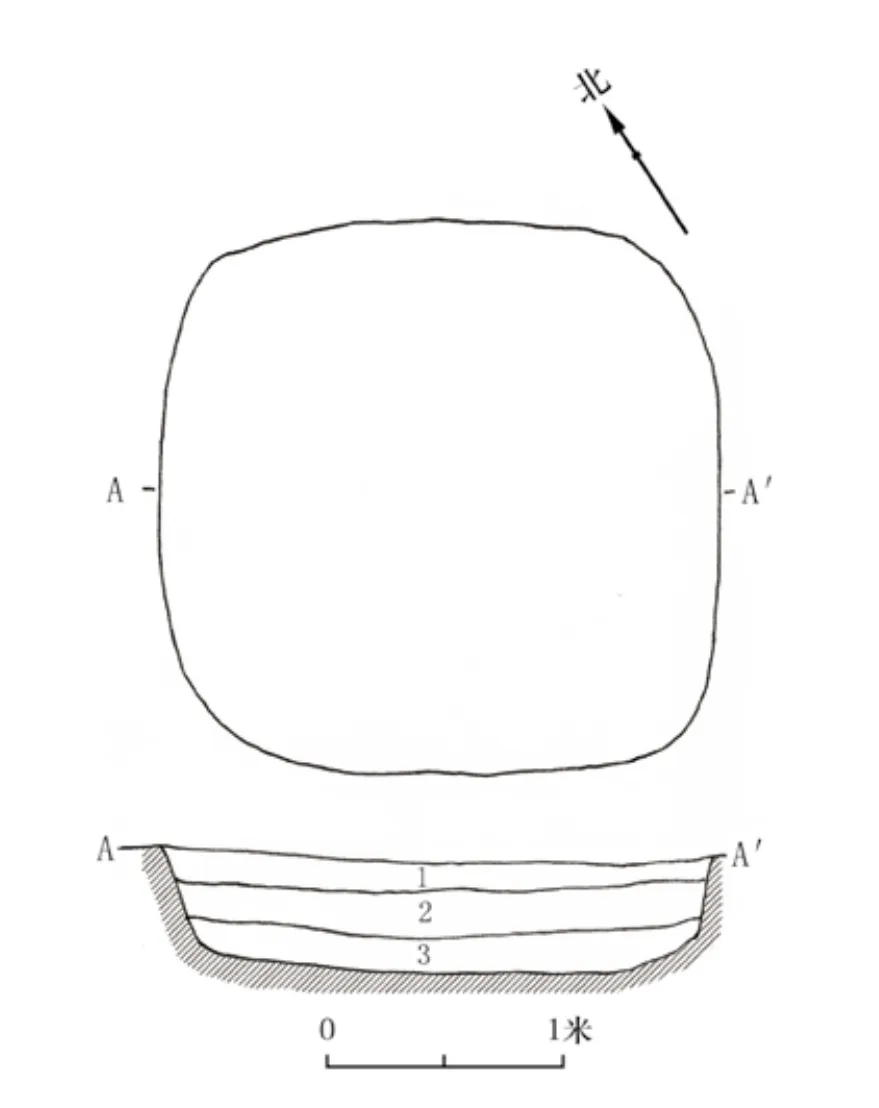

民主遗址地层堆积共三层。现以T1北壁剖面为例介绍如下(图三)。

第1层:灰褐色表土层,厚25厘米,受施工车辆碾压等影响,土质坚硬,并夹杂砖块水泥等现代建筑垃圾。包含极少量夹砂红褐陶片。

图二 遗迹平面分布图

图三 T1北壁剖面图

第2层:褐色花土,土质较硬,粘性较大,干裂为块状,厚45—50厘米。夹杂少量炭粒,包含少量夹砂红褐陶片和泥质灰陶片。

第3层:黄褐色土,土质粘重,掺杂少量褐色斑块,厚20-25厘米,几无包含物。H9、H11、H12均开口于该层下。

第3层下为纯黄色生土。

二、遗 迹

此次发掘清理遗迹共计16个,其中房址1座,灰坑14个,灰沟1条。

(一)房址

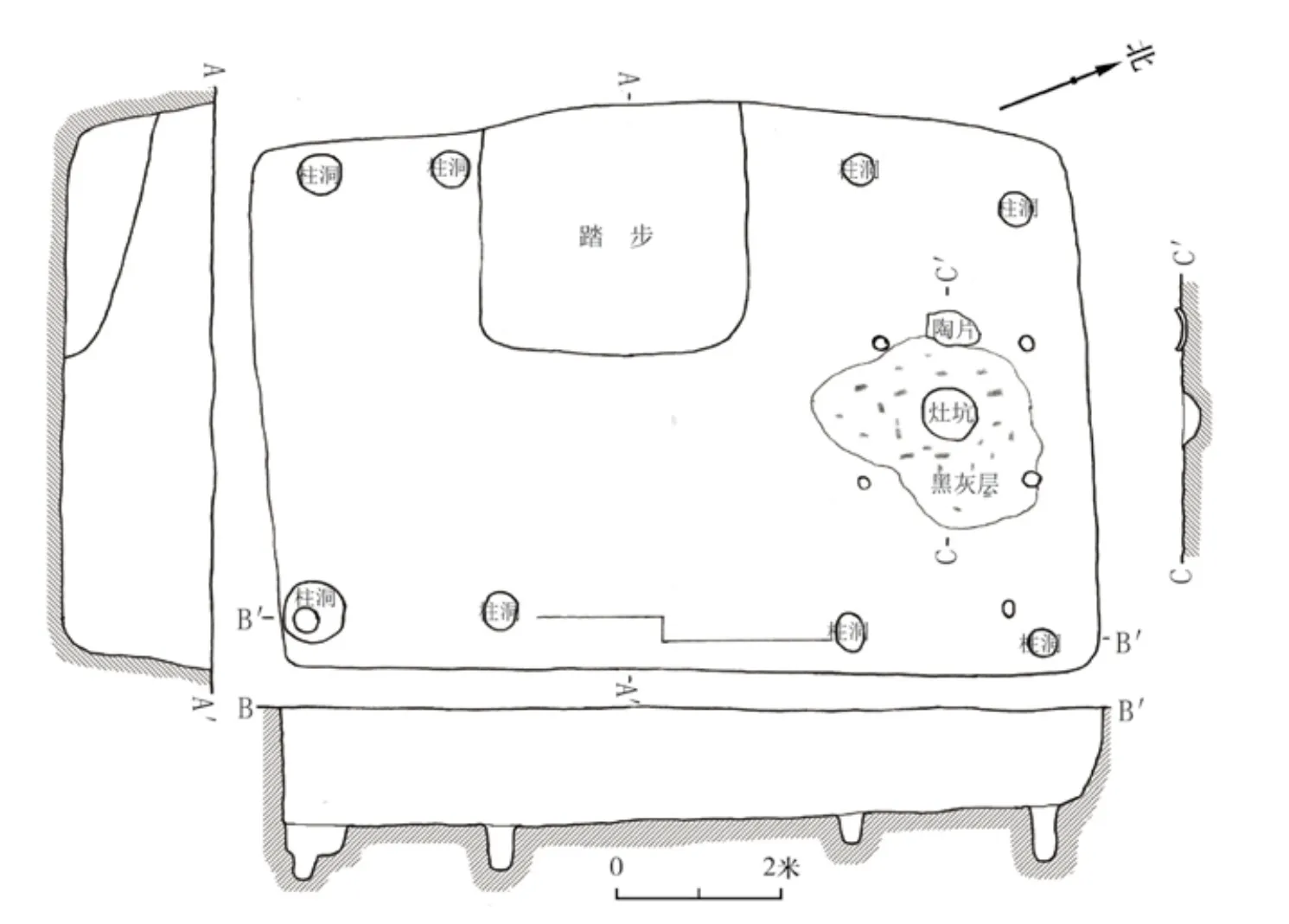

发掘1座房址,位于T1东南角,编号F1。

F1 开口于第2层下,打破地层第3层和生土层,方向290度。房址为半地穴式,平面呈长方形,南北长4.22、东西宽2.9、深0.8米。无门道,直壁,墙壁未经特殊处理,地面平整,无明显踩踏面。房内西壁中部有一黄褐色熟土垫砌而成的斜坡踏步,可知该处为房址的门址所在,该踏步宽1.3、进深1.18、高0—0.34米。房内边缘处有8个柱洞,对称分布于房址东、西两侧,柱洞平面呈圆形或椭圆形,直径在0.18—0.3米之间,深度亦有所不同,多在0.15—0.25米范围内。

房内北部有一处用火痕迹,为一圆形浅坑,弧壁,圜底,直径28、深8厘米,坑壁被火烤成红色,并覆盖一层黑灰,黑灰分布范围外延至灶坑周边半径60厘米的范围,灶坑西侧20厘米处有一块长30厘米的陶罐残片,已被火烤成橙红色。黑灰分布范围周边见有几个不规则形浅坑,坑口大多有所倾斜,应为斜插支撑炊具的木棒而形成的孔洞。房内堆积一层灰黑色土,夹杂少量炭灰和红烧土颗粒,堆积中出土较多夹砂陶器残片,以红褐色和灰褐色为主,同时出土石锤、石刀、砺石、刮削器等石质工具(图四)。

(二)灰坑

灰坑大多开口于第2层下,并打破生土层,少量开口于第1层下或第3层下,以形制较为规整的直壁平底坑居多,坑口多为圆角长方形或椭圆形,个别灰坑形制不规整。

H1 位于T3东北部,开口于第2层下,坑口呈长方形,方向85度,长1.5、宽1.2、深0.35米。坑内填土为一次性堆积,呈灰褐色,土质较松软,坑底较硬,灰坑内包含有红烧土、夹砂陶片和较多炭灰,出土一件陶碗及两块陶砖(图五)。

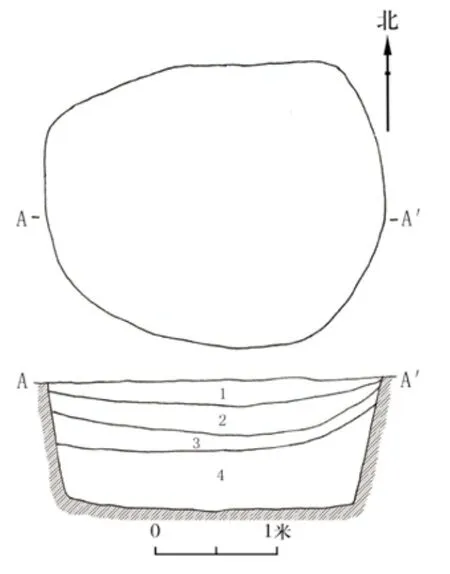

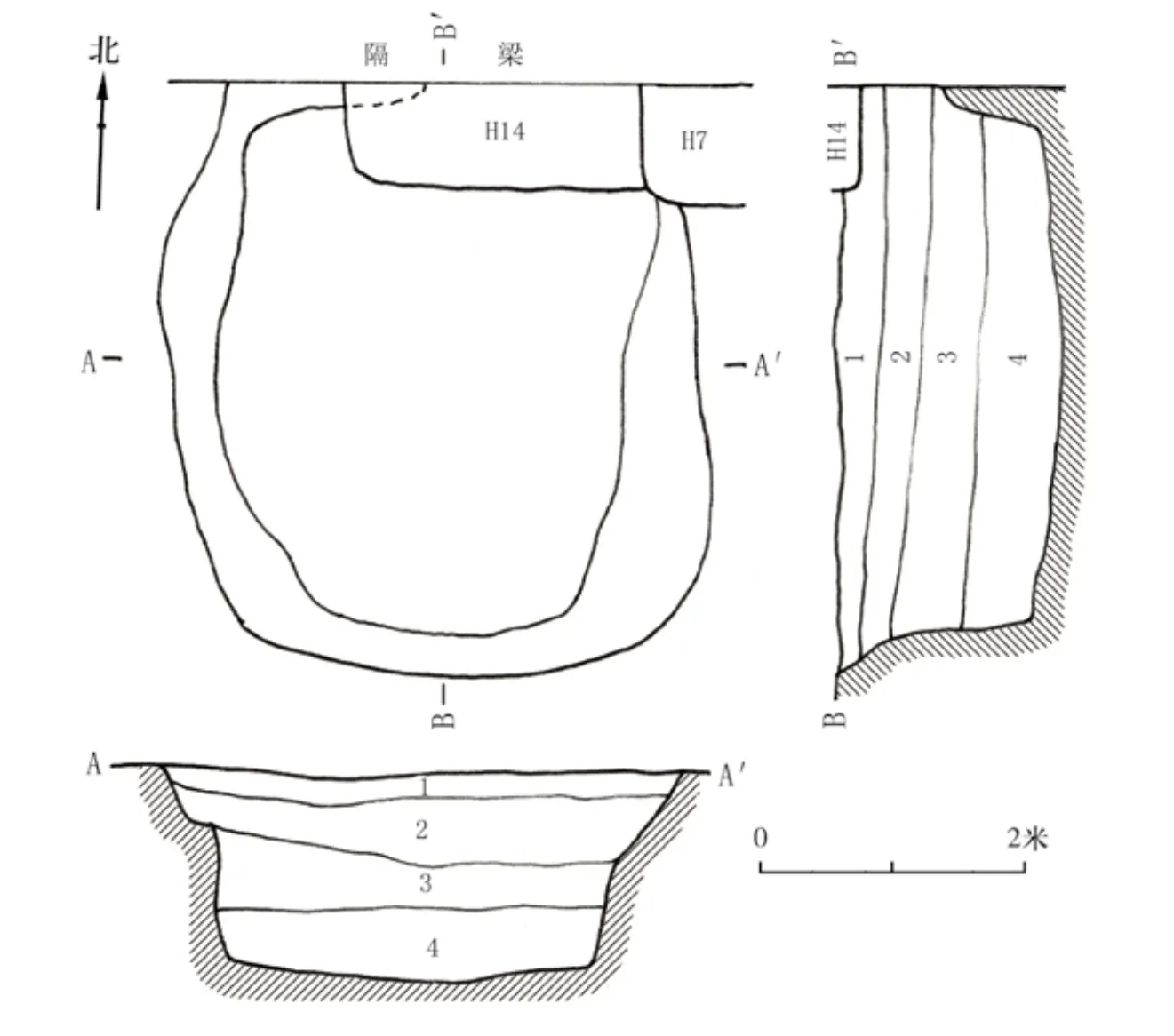

H2 位于T4西北角,开口于第2层下。平面呈椭圆形,斜直壁,平底。坑口长径2.68、短径2.24、深1.05米。坑内堆积4层:第1层为灰黑色土,厚10—22厘米;第2层为黄黑色土,厚6—29厘米;第3层为灰黄色土,厚6—26厘米;第4层为黄灰色土,厚32—72厘米。坑内包含有夹砂陶器残片、动物牙齿、草木灰等遗物,大多出自第2层堆积(图六)。

图四 F1平剖面图

图五 H1平剖面图

图六 H2平剖面图

H3 位于T4西北角,开口于第2层下。平面呈圆角方形,方向24度,斜直壁,圜底。坑口长径2.18,短径2.16,深0.4米。坑内堆积4层:第1层为灰黄色土,厚8—13厘米;第2层为黑褐色土,厚17-20厘米;第3层为黑灰色土,厚11—18厘米。坑内各层土质疏密程度大致相同,均有遗物出土,第1层出土物尤多,以夹砂红褐陶为主,器类有罐、碗、甑等,另见有少量泥质灰陶豆残片,此外,填土中还见有动物骨骼、草木灰等遗物(图七)。

图七 H3平剖面图

H8 位于T9西北角,开口于第2层下,北部坑口处被H7和H14打破。平面大致呈圆形,斜直壁,平底。坑口长径4.16、短径3.85、深1.55米。坑内堆积4层:第1层为黑灰色土,土质疏松,厚18—32厘米;第2层为灰黑色黏土,厚28—45厘米;第3层为灰褐色黏土,厚12—26厘米;第4层为灰黄色细黏土,较为致密,厚40—60厘米。各层中均夹杂较多陶器残片,其中,第1、2、3层多见方唇、敛口夹砂红褐陶器,以及柱状耳,另见一定数量器体相对较小的青黑色泥质平折沿陶罐、柱把豆残片等。伴出极少量动物肢骨,均已腐朽。第4层包含物相对较少,伴出的陶片为小碎片。坑底出土大量瓮、罐等大型夹砂陶器碎片,器耳以乳突状盲耳居多(图八)。

(三)灰沟

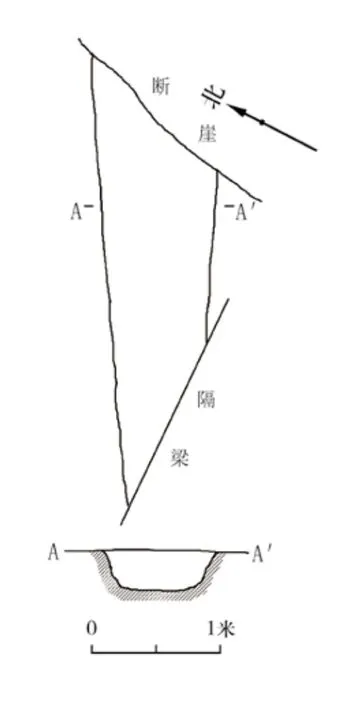

发现并清理一段灰沟,编号G1。

图八 H8平剖面图

图九 G1平剖面图

G1 位于T6东南角,开口于第2层下,方向45度。沟口呈条状,东端较宽,西端较窄,斜直壁,平底,发掘长度3.32、宽0.65—0.88、深0.28米。沟内填土为一次性堆积,灰黑色黏土,土质较硬且致密,含黄土块、草木灰与夹砂红褐及青黑泥质陶片(图九)。

三、出土遗物

遗物多出自灰坑和房址之中,少量出土于地层第2层,共计二百余件。出土遗物以夹砂褐陶片为主,经修复,有瓮、罐、碗、豆等器类,另有部分小型陶质工具和石器。

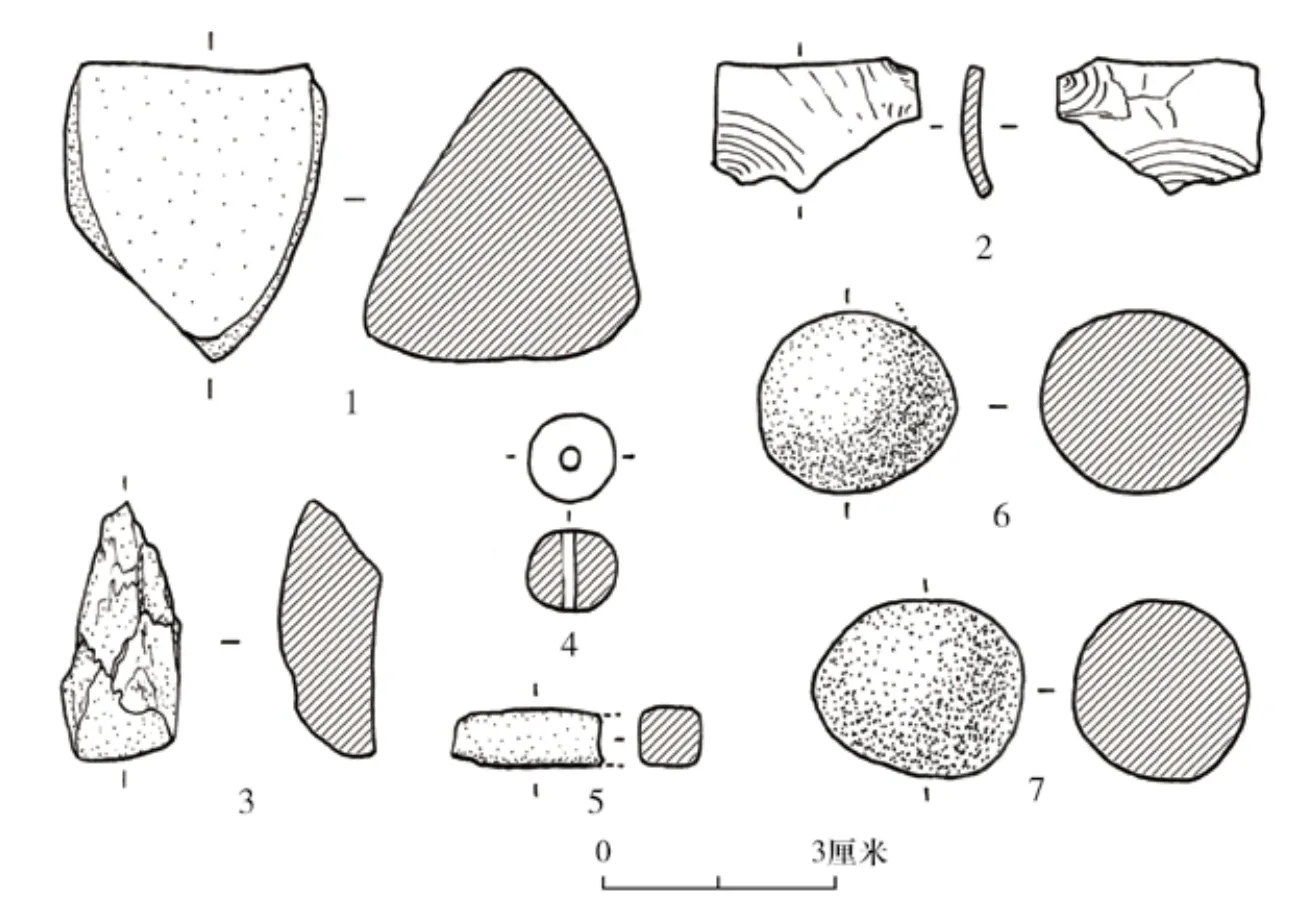

(一)石器

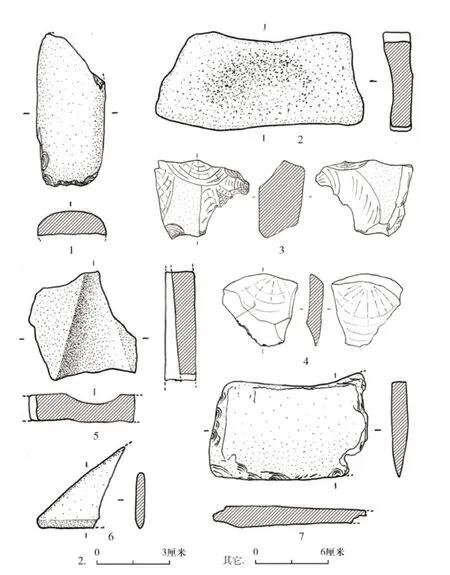

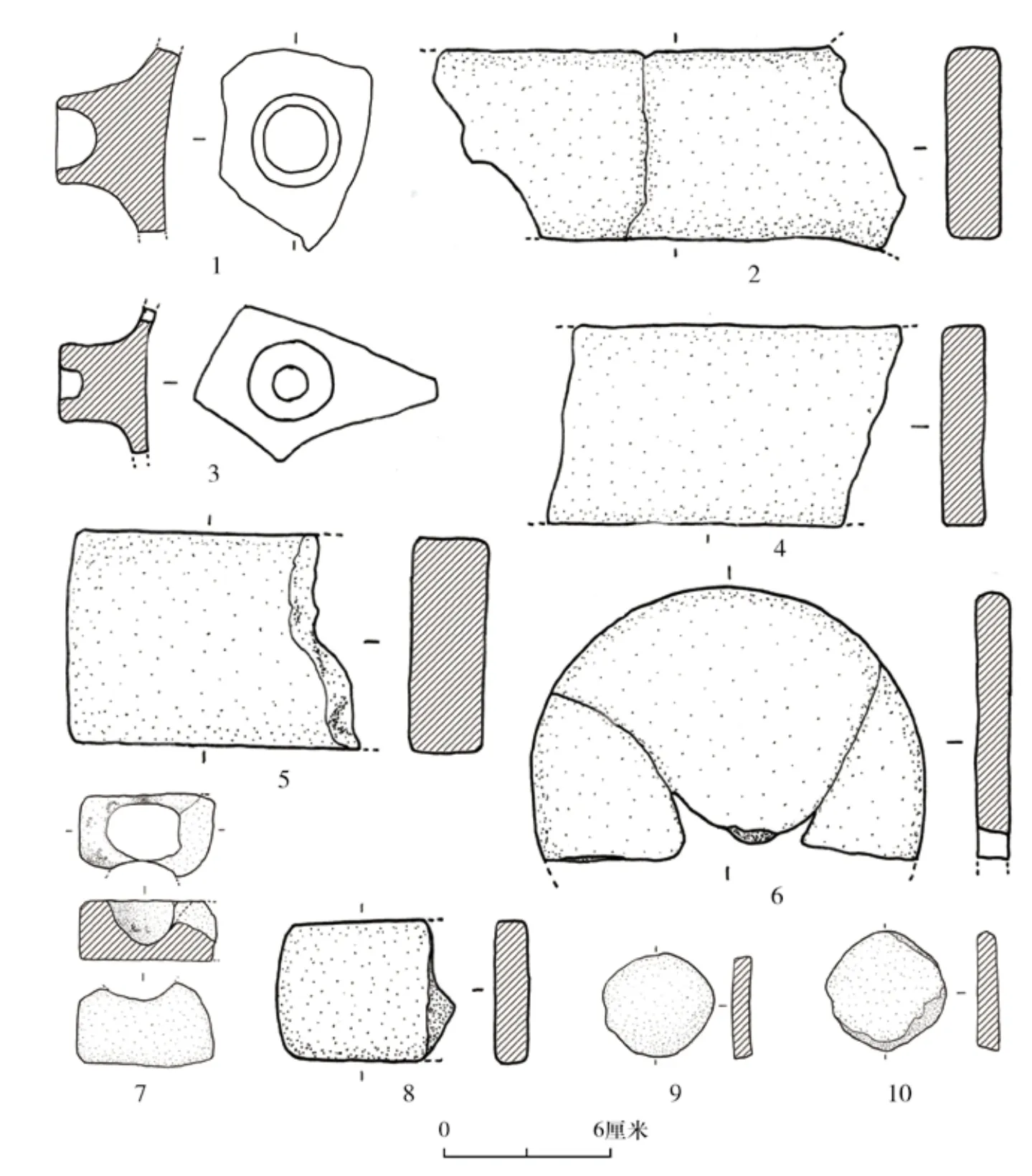

共出土15件,多为小型工具,包括石刀、刮削器、研磨器、砺石等,打制及磨制石器并存。

石锤 1件。F1:8,灰黑色安山岩质地,椭圆形柱状,残半,长12.6、宽5.6、残存厚度2厘米(图一〇,1)。

砺石 2件,均磨制而成。F1:2,灰黄色页岩,片状,平面呈不甚规整的长方形,中部内凹,长8.6、宽4、厚1.1厘米(图一〇,2)。F1:4,青灰色砂岩质地,片状,中部内凹,残长9、残宽8、厚2.2厘米(图一〇,5)。

刮削器 3件,均为打制器。F1:3,黑色安山岩质地。长8、残宽6.3、厚3.7厘米(图一〇,3)。F1:7,黑色安山岩质地,刃部有轻微磨痕。长6.2、宽5.9、厚1.2厘米(图一〇,4)。T2②:1,红褐色玛瑙质地,长2.6、宽1.7、厚0.3厘米(图一一,2)。

图一○ 石器(一)

石刀 2件。F1:5,青灰色板岩质地,磨制而成,弧背,直刃,残存一角,残长7、最宽处6.8、厚0.8厘米(图一〇,6)。H3①:1,青灰色板岩质地,打制而成,形制不规整,平面大致呈长方形,刃部微弧,残长13.2、宽8.2、厚1.2厘米(图一〇,7)。

研磨器 2件。H5:1,青灰色,磨制而成,三棱锥形,各面均打磨光滑,宽3.3、高3.8厘米(图一一,1)。G1:1,黑色,不规则条状,一端有用于研磨的光滑弧面,长3.3、宽1.5、厚1.2厘米(图一一,3)。

图一一 石器(二)

图一二 陶器(一)

玛瑙珠 1件。H2:1,截面直径1.1、高1、孔径0.2厘米(图一一,4)。

条形石器 1件。H8①:1,翠绿色玉石质地,磨制而成,用途不明,长1.9厘米,截面呈方形,边长0.8厘米(图一一,5)。

石球 2件,均为磨制而成的椭圆形球体。H8③:1,棕褐色。长径2.7、短径2.3厘米(图一一,6)。T2②:2,灰黑色。长径2.8、短径2.3厘米(图一一,7)。

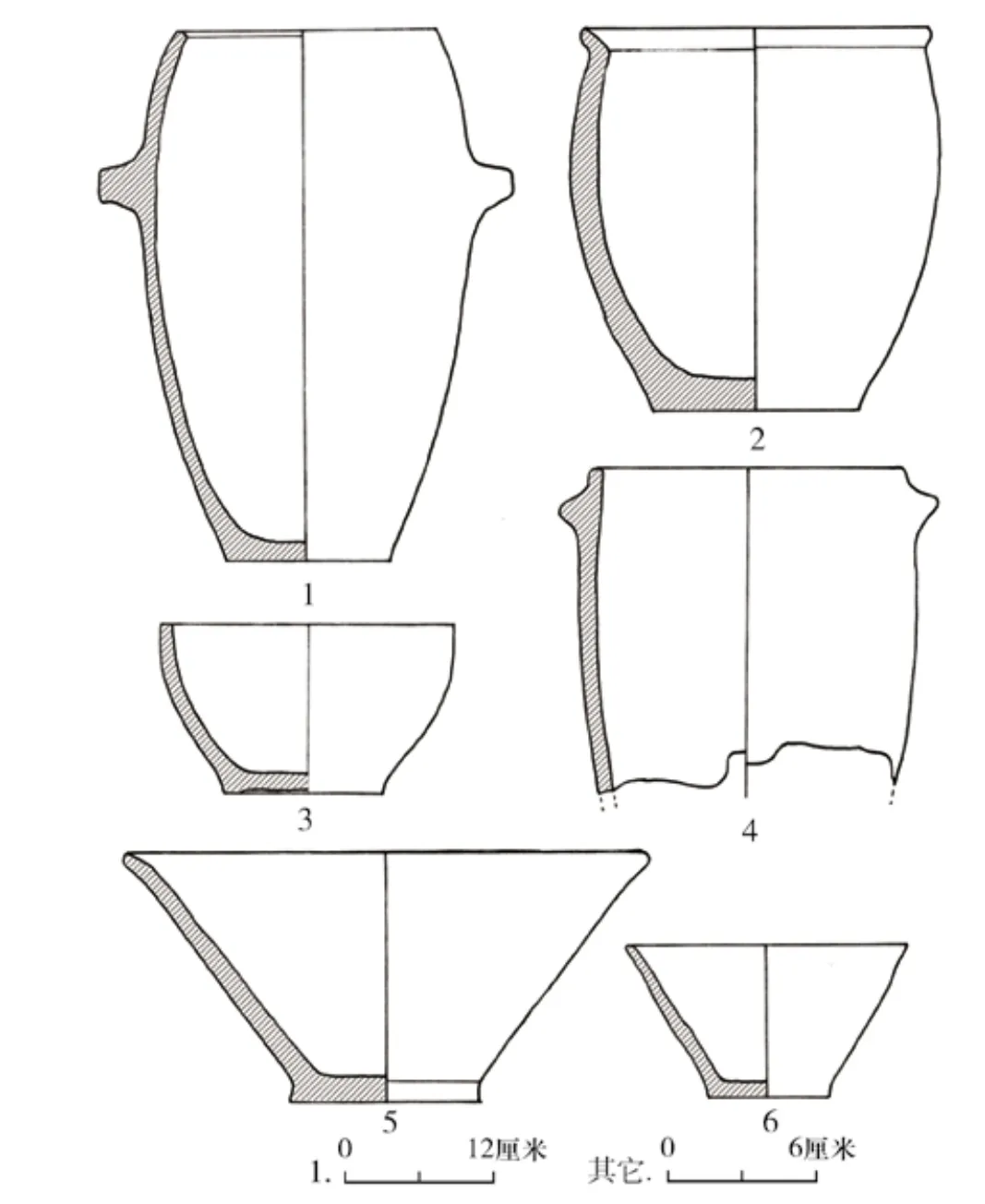

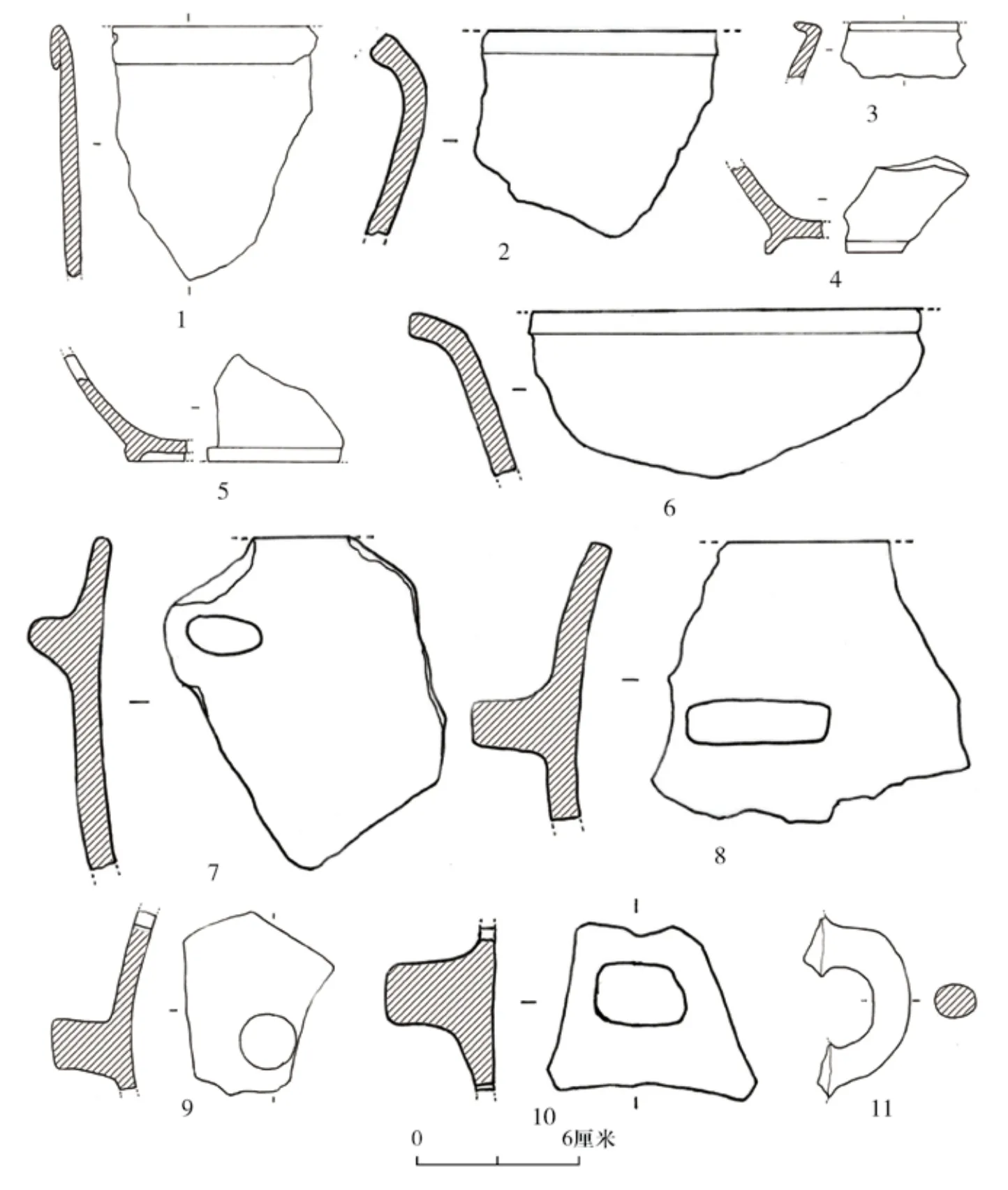

(二)陶器

均为素面,有夹砂和泥质两种胎质。以夹砂陶器为主,红褐色和灰褐色居多,个别器物陶色不均,胎体较厚,火候较低,器表多经简单的抹光处理,器类有罐、甑、碗、豆等;泥质陶器多为黑色,器表磨光,但火候不高,胎质易碎,成块状,器类以柱把豆为主。此外,还出土较多陶砖以及少量陶器盖、圆陶片等。

陶瓮 3件。H3②:1,夹砂褐陶,器表陶色不均,下部呈灰褐色,上部偏红褐。手制而成,方唇、敛口,深腹,上腹微鼓,平底。最大腹径处有对称分布的圆柱状鋬耳。口径22、底径14、最大腹径28、高44厘米(图一二,1)。

筒形罐 4件。根据口部特征可分二型。

A型 直口,1件。F1:10,夹砂红褐陶,器表陶色深浅不均,圆唇,深直腹,底部残,口沿下外侧对称分布乳突状盲耳,口径13、残高13.4、胎厚0.7厘米(图一二,4)。

B型 侈口,3件。H13:1,夹砂红褐陶,器表陶色深浅不均,尖唇,鼓腹,腹部相对较浅,平底,口径14.4、底径8.6、最大腹径15.4、高16厘米(图一二,2)。

陶碗 7件,敞口,依腹部形制不同分二型。

A型 斜 直 腹,3件。H8②:6,泥质黑陶,手制,慢轮修整,器表磨光,方唇,微外侈,台底,口径21.6、底径8、高10.4厘 米( 图 一 二,5)。H8②:3,夹细砂黑褐陶,手制,器表略经磨光,圆唇,平底,口径11.6、底径5、高6.4厘米(图一二,6)。

B 型 微鼓腹 ,2 件。H1:1,夹细砂黑陶,手制,慢轮修整,器表抹光,方唇,平底略微内凹,口径12.2、底径6.8、高7厘米(图一二,3)。H8③:4,夹砂红褐陶,手制,慢轮修整,器表抹光,方唇,平底,口径10.6、底径5.6、高6.2厘米(图一三,2)。

C型 内凹腹,1件。F1②标:17,夹砂红褐陶,残片(图一三,1)。

陶杯 1件。H3③:1,夹砂红褐陶,手制,尖唇,直口,直壁,平底,口径6.4、底径5.2、高5.4厘米(图一三,3)。

陶甑 6件。依甑孔数量不同分二型。

A型 单孔,1件。F1:6,夹砂黑褐陶,手制,慢轮修整,残,仅存下腹和底部,鼓腹,平底,底中部有一直径1.6厘米的圆孔,底径9.4、残高7.7厘米(图一三,4)。

B型 多孔,5件。H8①标:17,夹砂灰陶,孔径0.5、底厚2、残高3厘米(图一三,9)。

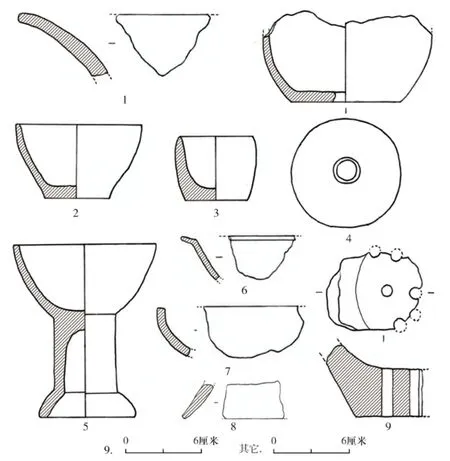

图一三 陶器(二)

陶豆 5件。H8②:2,夹砂红褐陶,手制,慢轮加工,方唇,敞口,弧壁,空心圆柱柄,小喇叭形豆座,口径12、底径8、高14.6厘米(图一三,5)。H8①标:20,泥质灰黑陶,残存豆盘,圆唇,侈口,弧壁,残高3.6、胎厚0.6厘米(图一三,6)。H8①标:21,泥质黑陶,残存豆盘,方唇,敛口,鼓腹,残高4、胎厚0.65厘米(图一三,7)。H3①标:11,夹砂红褐陶,残存豆座,喇叭形,方唇,斜直壁,残高3.2、胎厚0.4—0.9厘米(图一三,8)。

叠唇陶罐口沿 H8④标:2,夹细砂灰褐陶,外叠唇,直腹,残高9.3、胎厚0.7厘米(图一四,1)。

侈口陶罐口沿 H8①标:6,夹砂灰黑陶,方唇,束颈,溜肩,残高7.6、胎厚0.7厘米(图一四,2)。

折沿陶罐口沿 H3②标:3,泥质黑陶,外折沿,圆唇,鼓肩,残高2、胎厚0.5厘米(图一四,3)。

图一四 陶器(三)

陶盆口沿 H3①标:8,夹砂黑褐陶,方唇,敞口,斜直腹,残高6、胎厚0.8厘米(图一四,6)。

圈足陶器底 2件。H8①标:15,泥质灰黑陶,残高3.2、圈足高0.5厘米(图一四,4)。T10②标:9,泥质灰褐陶,残高3.9、圈足高0.5厘米(图一四,5)。

陶器耳,大致可分为三类:盲耳、鋬耳和环耳。

盲耳 出土数量相对较少,均位于中小型罐类陶器口沿外侧下部,距离口沿较近。F1②标:2,夹砂灰褐陶(图一四,7)。

鋬耳 出土数量较多,且形制多样,在瓮等大型陶器和筒形罐等中小型陶器上均有,使用较为普遍。依形制可分二型。

A型 圆柱状耳,分二个亚型。

Aa型 实心。平面呈圆形或椭圆形。H9标:11,夹砂红褐陶,平面圆形,直径1.8-2.1厘米(图一四,9)。H1标:1,夹砂灰褐陶,平面椭圆形。长径2.8、短径2、长3.2厘米(图一四,10)。

Ab型 空心。H3①标:14,夹砂红褐陶。外径3.4、内径2.4、长2.8厘米(图一五,1)。H9标:1,夹砂灰陶。外径2.8、内径1.1、长2.6厘米(图一五,3)。

B型 扁 方 形 耳。H8①标:10,夹砂灰褐陶。平面长5.2、宽1.6、耳长2.8厘米(图一四,8)。

环耳 仅出土1件。H2标:1,夹砂红褐陶,手制,耳身柱状,截面椭圆形,长径1.5、短径1.2、耳身通高6.6厘米(图一四,11)。

陶器盖 2件。H7:1,夹砂红褐陶,手制,圆饼形,直径14.5、厚1.3厘米(图一五,6)。

有槽陶器 1件。H8①:3,夹砂红褐陶,手制,残,大致呈长方体,中部有一圆形凹槽,残长5、残宽3.1、高2.2厘米(图一五,7)。

陶砖 6件,均为夹砂红褐陶,手制,长方体。H1:2,残长17.6、宽7、厚2厘米(图一五,2)。H8②:1,残长12.2、宽7.5、厚1.6厘米(图一五,4)。H8③:2,残长11.2、宽8、厚2.8厘米(图一五,5)。H8①:2,残长6.6、宽5.3、厚1.2厘米(图一五,8)。

图一五 陶器(四)

圆陶片 6件,均为夹砂陶器腹部磨制而成,圆饼形,边缘不规整。H8②:4,夹砂红褐陶。直径4、厚0.65厘米(图一五,9)。H8②:7,夹砂黑褐陶,直径4.5、厚0.7—0.9厘米(图一五,10)。

四、结 语

民主遗址遗存具有鲜明的时代特征,早在上世纪八十年代刚被发现时,就被确认为战国至两汉时期的遗存。该遗址时代明确,文化属性单一,为典型的团结文化遗存。

团结文化遗存在国内最早见于吉林省延边地区③,因黑龙江东宁县团结遗址④的发掘而得名。前苏联学者发现的以乌苏里斯克城附近的夹皮沟上层遗存为代表的遗存,被命名为克罗乌诺夫卡文化⑤,从描述来看,应与团结文化属同一种文化,林沄先生于1985年发表的文章中将其称作“团结—克罗乌诺夫卡文化”,并初步判定该文化的年代为公元前5世纪至公元1世纪,分布范围主要为图们江流域、绥芬河流域以及穆棱河上游一带⑥。目前学术界普遍认同团结文化即为史料所载沃沮人的文化遗存。在吉林省境内,目前已经发掘包含有团结文化遗存的遗址主要有汪清县百草沟新安闾遗址⑦、龙井市农林墓群⑧、图们市下嘎遗址⑨、图们市曲水苗圃遗址⑩等。

此次发掘的遗迹均为灰坑、房址、灰沟等生活类遗迹。其中的一座房址F1较具典型性。F1为长方形半地穴式房址,其形制与图们市曲水苗圃遗址发掘的一座同样不带取暖设施的房址形制较为相似,同类房址也见于俄罗斯滨海边疆区克罗乌诺夫卡遗址的发掘中⑪。值得注意的是,该房址内发现的陶器耳中有少量盲耳,该类型器耳多见于青铜时代遗存,在图们江流域的柳庭洞类型遗存中亦较为常见,因而判断此类器物时代较柱状鋬耳略早。以往发掘的团结文化遗址中也发现有该类器耳,但数量相较团结文化典型的柱状鋬耳要少很多,也因此推测其为从当地青铜时代文化中承袭下来的,属于团结文化较早时期的产物,出土该类器物的F1时代可能早于同样见于团结文化遗址的带火炕的房址。

民主遗址出土遗物大多为典型的团结文化遗存,即筒形罐、碗、杯、豆等夹砂褐陶器。但此次出土的陶豆中,泥质柱把豆占相当比重。该类柱把豆的特征是胎质较细,胎色多呈黑色或灰黑色,器表磨光程度高,豆柄为上下等粗的空心圆柱体,豆盘呈碗状,豆座较小并与豆柄有明显分界。这类形制及胎质都极不同于具有典型地域代表性的喇叭形豆的类型,以往较多见于吉林地区,如帽儿山墓群、东团山城址等均有大量出土,被认为是夫余文化的代表性器物之一。实则此类陶豆在黑龙江东宁县团结遗址也曾出土,近年在图们江流域和牡丹江流域也有较多发现,因材料大多未发表而未能引起学术界关注。2016年,在延边地区的敦化市岗子遗址的调查中发现了较多柱把豆,引发了学者对该类器物文化属性的探讨⑫。

此次民主遗址的发掘,从遗迹遗物方面充实了团结文化遗存的考古材料,根据陶器特征尤其器耳特征,为学术界提供了对团结文化遗存进一步分期的条件,同时也使我们更加关注团结文化与其周边同时期考古学文化间的互动关系。

注 释

①吉林省文物志编委会:《延吉市文物志》,1986年11月,内部资料。

②据延吉市第三次全国文物普查资料。

③王亚洲:《吉林汪清县百草沟遗址发掘简报》,《考古》1961年8期。

④黑龙江省文物考古工作队、吉林大学历史系考古专业:《东宁团结遗址发掘的主要收获》,《光明日报》,1978年7月23日第3版。

⑤A·Л·奥克拉德尼科夫:《滨海遥远的过去》,1959年。

⑥林沄:《论团结文化》,《北方文物》1985年1期。

⑦王亚洲:《吉林省汪清县百草沟遗址发掘简报》,《考古》1961年8期。

⑧该墓群于1984年曾进行过抢救性清理,资料未发表,实物现存于延边朝鲜族自治州博物馆。

⑨吉林延珲公路考古队:《吉林省图们市下嘎遗址发掘报告》,《北方文物》2001年2期。

⑩吉林省文物考古研究所:《吉林图们市曲水苗圃遗址的发掘》,《考古》2013年11期。

⑪日本熊本大学考古系、俄罗斯科学院远东分院远东民族历史·考古·民族研究所:《克罗乌诺夫卡1号遗址——2002~2003年的发掘》,2004年3月,俄罗斯科学院远东分院内部刊物。

⑫张福有、于海民、于化冰:《敦化官地东山头和岗子遗址调查简报》,《学问》2016年6期。