小儿肠道外感染性疾病应用抗生素对肠道菌群的影响

2018-08-18邢晓枫

邢晓枫

小儿肠道外感染性疾病临床主要表现为腹泻、呕吐、发热等症状, 若不及时治疗, 会影响患儿消化不良、营养缺失、影响患儿的正常发育[1,2]。肠道菌群又称肠道病原菌, 由于患儿的生活地区、生活习惯、饮食习惯等外部环境的不同,导致每例患儿的肠道菌群各不相同。经过大量临床研究分析发现[3,4], 小儿肠道外感染性患儿服用抗生素、肠道生物菌群率、生活环境、个人生活环境的变化, 直接影响了患儿肠道菌群的变化, 影响患儿的健康。本文研究小儿肠道外感染性疾病应用抗生素对肠道菌群的影响, 报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2014年3~8月收治的100例小儿肠道外感染性疾病患儿, 男59例, 女41例;平均年龄(4.19±1.09)岁;平均体重(13.24±0.99)kg;婴儿50例(30 d~1 岁 ), 幼儿 29 例 (1~3 岁 ), 儿童 21 例 (>3 岁 )。全部患儿均满足小儿肠道外感染性疾病的相关诊断标准, 符合使用抗生素标准, 患儿家属同意本次研究并签署同意书。排除对抗生素药物过敏, 患有严重心、肝、肾功能疾病患儿。

1.2 方法 根据患儿病情使用适宜抗生素药物[5], 均可口服或静脉注射, 具体主要包括:①青霉素类:阿莫西林舒巴坦。②头孢菌素类:头孢曲松、头孢唑林、头孢哌酮舒巴坦等。③大环内酯类:红霉素、罗红霉素等。应注意:①适量应用抗生素, 避免出现肠道菌群比例严重失调。②根据患儿病情选择适合的抗生素, 避免盲目应用。③尽量避免口服抗生素,可避免影响到肠道正常菌群。④因厌氧菌是肠道菌群中的重要组成部分, 可有效维护肠道菌群的正常, 应避免口服抗厌氧菌药物, 破坏厌氧菌。⑤在肠道菌群失调时, 应服用适宜的抗生素治疗, 并服用微生态制剂综合调整肠道内的正常菌群, 可有效恢复肠道内的正常菌群。

患儿应用抗生素治疗后第7天, 由护士将新鲜粪便用无菌盒送去检验室, 将标本直接涂片革兰染色法查菌, 根据检测结果, 并选出菌群失调的患儿。将健康小儿和肠道菌群患儿的粪便进行培养, 并分析两者菌群的变化。此次检测所用试剂:绵羊血、革兰氏染液、M-H琼脂、哥伦比亚琼脂等。

1.3 观察指标及判定标准 比较肠道菌群失调情况及抗生素使用前后肠道菌群分布情况。根据检测患儿粪便后的肠道菌群图谱判定:正常菌群:各类细菌及细菌总数比例在正常标准, 杆球菌比例>3∶1;Ⅰ度菌群失调:细菌总数在正常范围左右, 杆球菌比例1∶1~2∶1, 革兰阴性杆菌、类酵母菌等增加, 革兰阳性杆菌低于正常值, 革兰阳性球菌高于正常值;Ⅱ度菌群失调:细菌总数无明显变化或明显减少, 杆球菌比例倒置, 革兰阳性杆菌显著减少, 革兰阳性球菌显著增多;Ⅲ度菌群失调:细菌总数明显减少, 大部分菌群比例减少,只有少部分占大比例。肠道菌群失调发生率=(Ⅰ度+Ⅱ度+Ⅲ度)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS17.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

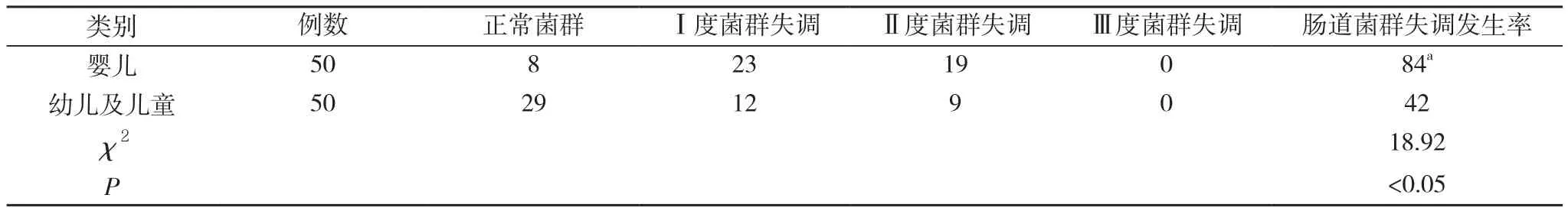

2.1 肠道菌群失调情况 婴儿应用抗生素后肠道菌群失调发生率显著高于幼儿及儿童, 差异有统计学意义(χ2=18.92,P<0.05)。见表 1。

表1 100例不同年龄阶段患儿肠道菌群失调情况比较比较(n, %)

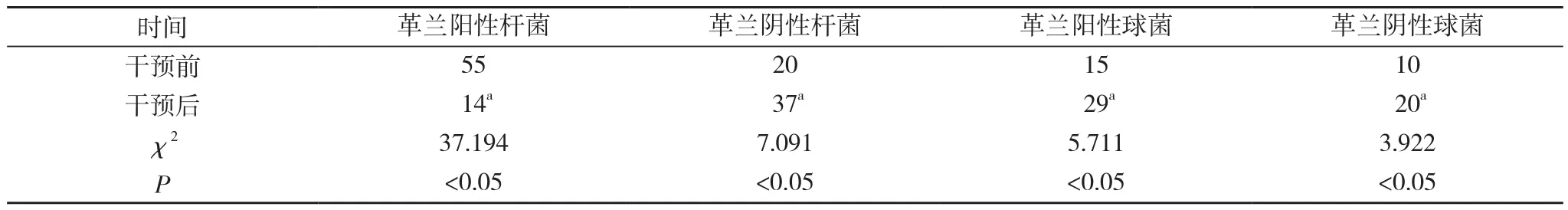

2.2 抗生素使用前后肠道菌群分布情况 抗生素使用后肠道菌群数量明显低于抗生素使用前, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 100例患儿抗生素使用前后肠道菌群分布情况(n)

3 讨论

正常的肠道菌群处于平衡状态, 可为人体提供多种维生素、烟酸、泛酸等, 可有效促进小儿身体发育。肠道菌群失调主要是由于人体发生病理性变化或药物作用, 导致正常的肠道菌群比例发生变化, 变成异常组合, 菌群间产生拮抗作用, 引起腹泻、胃肠功能紊乱, 从而对人体造成不良影响[6]。

因小儿身体功能发育不完全、饮食结构复杂、免疫力较低, 肠道菌群更容易受到影响, 应用抗生素后更容易引起影响肠道菌群的变化, 造成肠道菌群失调的现象, 肠道菌群失调会影响患儿的正常发育, 严重会危及患儿生命[7-10]。小儿肠道外感染性疾病在应用抗生素后对肠道菌群比例失调更显著。其中菌群失调分为三种, 临床上, Ⅰ度菌群失调可用药物控制, 在药物治疗后临床表现消失, 恢复正常。Ⅱ度菌群失调主要表现为腹泻、肠功能失调等, 在应用药物治疗后,无明显改善, 并配合其他治疗, 可使其恢复平衡状态。Ⅲ度菌群失调, 患儿身体状况较差, 需积极配合治疗, 挽救患儿生命健康。小儿肠道外感染性疾病应用抗生素后, 需对患儿的肠道菌群进行监测, 当肠道菌群失调>Ⅱ度时, 应适时调整服用的抗生素及调节肠道菌群的药物。本次研究中, 婴儿应用抗生素后肠道菌群失调发生率显著高于幼儿及儿童, 差异有统计学意义(P<0.05)。可知婴幼儿肠道内部更为脆弱,对抗生素更为敏感;抗生素使用后肠道菌群数量明显低于抗生素使用前, 差异有统计学意义(P<0.05)。可知应用后抗生素可造成肠道外感染性疾病患儿的肠道菌群失调。且抗生素使用后1周内容易出现菌群失调。因此, 在临床使用抗生素治小儿肠道外感染时应对肠道菌群定时监测, 做好菌群失调防范措施。

综上所述, 为小儿肠道外感染患儿应用抗生素治疗虽然能抑制病原菌, 但是肠道菌群失调发生率高, 其中婴幼儿肠道菌群影响显著。临床医生应合理使用抗生素, 尽量选用窄谱抗生素, 减少口服用药, 定期进行肠道菌群监测, 有菌群失调时及时给予微生物制剂, 改善患儿预后。