相识满天下 知音世不稀

——刘锡诚先生访谈录(下)

2018-08-16采访整理

采访/整理 王 雪

刘锡诚先生1977年迄今背景:在《人民文学》和《文艺报》工作期间,刘锡诚成长为优秀的文学编辑家与文学评论家。

1983年9月,周扬将刘锡诚从《文艺报》 调到中国民间文艺研究会(后更名为民间文艺家协会)主持工作,直到1989年。在主政中国民间文艺研究会期间,他积极倡导和组织开展我国民间文艺界的学术研究,其中就包括“民间文学三套集成”这一国家重大科研项目的开展。这个工程随后的开展同他的努力有着密切关系,他的一些思考、工作方式也给被称为“文化长城”的“三套集成”,留下了特殊的烙印。

1991年2月,刘锡诚因工作调整来到中国文联做研究员,从此将重心转到民间文艺学、艺术人类学、文化学的学术研究上,专心著书立说。

王雪

(以下简称王):您在《人民文学》和《文艺报》工作期间,与大批知名老作家建立了联系,还扶植了一批新人作家和文学批评家,对80年代的文坛和文学报刊在文学活动中的作用、编辑和作者的关系有切身的体会,当时的一切与目下的状况有很多不同,您能谈谈这方面的感受吗?刘锡诚

(以下简称刘):我做过记者,当过新华社驻上海蹲点记者组的组长(主要蹲点单位是上海机床厂七二一大学和复旦大学),后又当过驻北大清华蹲点记者组的组长,但我头脑还比较清醒,始终没有与上海市委写作组(康平路)、北大清华写作组(迟群、谢静怡们)有任何接触,直接对新华总社领导负责,连打电话,也到分社去用分社红机子打,故而没有陷进去。从1971年到1976年,经历过差不多六年时间的新闻编辑、内参编辑和蹲点记者生涯后,我感到自己不是做新闻工作的料,不适应新闻工作,还是回文艺界吧。我就要求,到了《人民文学》,后来参与复刊《文艺报》,并担任编辑部副主任,后又任主任,主持文学评论工作。对我来说,不是文学科班出身,但毕竟有些基础。过去有个说法,文学的创作和批评是不可分割的两翼,有时候创作走到前边引导批评,有时候批评走到前面引导着创作。这个过去我们从别林斯基的写作中可以很好体会到。别林斯基每年都写一个述评,不是我们现在这样点到为止,他也举了很多作品很多作家,这些东西基本上被历史淹没,无影无踪了,但是像果戈里等一批著名作家,在他的评论下成就为19世纪杰出的伟大作家。

我们新时期文学也有这个问题。如果没有批评家,没有好的编辑,刘心武也出不来,卢新华的伤痕文学也出不来。刘心武的《班主任》出来,是有个过程的,崔道怡还健在,是他提出来的,提出来后都拿不准,放到刘剑青的桌子上。我跟刘剑青一个办公室,他也拿不准,后来又送到张光年家里。好的编辑像张光年、崔道怡、刘剑青,他们同时又是批评家,有了他们,作家就出来了,一个时代的文学潮流就出来了。发表了一些作品以后,《人民文学》1977年11月召开了第一次短篇小说座谈会,邀请的人当中有沙汀、周立波,还有很多部队上的作家,包括年轻的作家,这种文学潮流就被承认啦!我写过一篇文章,说张光年是“放飞了一只文学春燕”。没有一个有见识的有实践的批评家,这种文学潮流就不可能出现。那不是作家走在前头。《伤痕》发表之前在复旦的黑板报上经过大家的热烈讨论,后来才出来,在这个过程中《文艺报》起了很大作用。

批评家在新时期文学兴起的初期是起了很大作用的!我们日夜地读作品,好的坏的都读,在这种情况下提出一些看法。在现实主义讨论中我们提倡审美的参与,专门写问题不可能成为小说。不是像有些人所说的,批评家就是作家的木偶,是寄生物。

王:

您是编辑与批评家一肩挑?刘:(

20世纪)80年代初期到中期,我作为文学评论编辑,兼搞文学批评,文学批评锻炼了我的判断能力,那个时候是拼命读作品,张一弓的作品《犯人李铜钟的故事》,我是夜里读完,第二天早上就出差去贵州,在机场打电话给编辑部:这个作品一定要请人写文章!马上写!我们做文艺批评还有一种责任感。那个时候我写的东西多,全国各地的刊物上都有。那个时候我出了4本书,而且我和冯牧、阎纲还主编一套《中国当代文学批评丛书》,是批评家文集,当时是出了两辑,20本。作者中一批是老批评家,一批是中年批评家。1981年湖南人民出版社给我出了一本《小说创作漫评》,阎纲出了一本《小说论集》,雷达出了一本《小说艺术探胜》。王:

那时搞文学评论脑海里有什么标准吗?刘:

在文学要走什么道路的问题上,我们始终坚持走革命现实主义道路。作为文学评论编辑,我们的工作是为他人做嫁衣。我们做了好多人的人梯,不客气地说,如没有我们的话,好多作家也许不是现在这个样子。周克芹是在周扬、沙汀发了话后,我到他的家乡和工作的简阳去看他,写评论文章。他当时穷苦到什么程度?他把自己家的门板拆下来跑到离县区较远的集市上去卖掉。他坚持写作,我们和省作协给了他很大的支持和帮助。对新的批评家的帮助那就更多了。我们当时举办过几个读书班,开座谈会,叫他们来京参加,请他们写文章,给他们发表,他们就出道成名了。王:

现在的文学批评跟当年的状态有什么区别吗?刘:

现在的文学批评我不好发表意见。提出来还是继续坚持为人民服务的方针,扎根到农村,要接地气,都是对的。现在低俗的东西太多,散文方面表现得很突出。“文革”后,我们对散文,比如杨朔的散文,过去非常欣赏,后来变得不怎么欣赏了,因为里面写的都是个人琐事,没有从散文里反映出时代面貌。过去不少人对刘白羽的散文有看法,认为他的散文里有不少政治性的大话。记得他也曾有过反思。散文固然不能端着架子教训人,做政治的传声筒,却也不能无病呻吟。发表任何作品,都是给读者看的,散文也一样,因此总应该从平凡的生活中摄取一人一物、一事一景、一草一木,通过作家的头脑转化为艺术的感受,激发起形而上的哲学思考,赋予有生命活力的艺术形象,给读者以感染力。我的阅读面很窄,在报刊上看到的有些散文,总感到缺乏鼓舞人心的内容。而散文又是最流行的。这就是常说的作家的责任感。我不在这个行里了,没有发言权。但我觉得新时期的时候,我们不仅强调有个人的批评素质,还需要有责任感。王:

您是如何从《文艺报》调到民研会的?刘:

给钟敬文召开从事民间文艺研究六十周年的庆祝会后,周扬临走叫我:“你来,到我车上来。”当时还叫了文联党组书记赵寻、新华社记者郭玲春,他就跟我说:“叫你到民研会去你怎么不去啊?”因为在这之前,贺敬之、周扬已经给冯牧讲过几次叫我到民研会去,我表示不去。作协的张光年、冯牧他们也都反对,不让我走。但周扬当面要我去,弄得我一点办法都没有,老领导啊,只好去就去吧。王:

您主持民研会期间印象深刻的工作事务有哪些?刘:

我到民研会后,主要做了三件事情。第一件是提出建设中国特色的民间文艺学。我首先开了工作会议,又开了峨眉山民间文学理论著作选题座谈会。搞这个事情(的背景)就是“十七年文艺”有很深刻的“左”的影响,民间文学领域“左”的影响,主要表现为排斥异己,主要的批判对象是钟敬文。也批了胡风等几个人。我执管民研会以后提出来要建设中国特色马克思主义民间文艺学理论,重要的就是确立唯物史观的指导地区。不能再继续批钟敬文,不能再把民俗学看作是洪水猛兽。我们经常提精华与糟粕对立的问题,现在还是这个问题。长期以来我们对信仰敏感,把文艺与政治扭在一块,直到1982年中国文联四届二次全委扩大会议闭幕这一天,中宣部和文化部搞一个茶会,招待全会代表,时任中央书记处的书记胡乔木作报告,首次提出要解除文艺与政治的捆绑。所以,1982年在中国文艺历史上是重要的一年。但我们的文学研究没有跟上,民间文学更加迟钝。因此,我2012年专门就这个问题写了一篇长文,以《1982:为文艺与政治关系松绑——记中国文联四届二次全委会》为题,发表在《中华读书报》(2012年8月8日)上,《党建文汇月刊》予以转载,后收在我的专著《在文坛边缘上》(增订本,河南大学出版社2016年12月版)里。

1988年,我在《民间文学论坛》第1期上发表了一篇文章《整体研究要义》,提出了整体研究这样一个学术理念。为什么提出这样的学术理念呢?我在文章里说:“整体研究是前人早就提出来的一种研究方法。整体研究其实就是在事物的联系中对事物外在特征和内在本质的研究。我们所以提出要在民间文学领域里实行整体研究,是因为我国民间文艺学长期受到封闭的孤立主义思想的影响,无论在学科建设上,还是对某种现象的研究上,都程度不等地存在着割裂事物之间联系的倾向。比如对民间口头创作的研究,由于这种倾向的存在,就不仅放弃了渊源的研究,致使学术界关于原始艺术、艺术的起源与民间口头创作之间的历史联系的意识薄弱,停留在民间口头创作的描述这一浅层次上;同时对民间口头创作与其他相关领域(比如它的孪生兄弟民间艺术)的关系,也表示了不可容忍的冷淡,更谈不上在形态学和功能学上的理论概括了。这种割断事物联系的状况应当得到改正,这种状况不改正,对民间口头创作本质及特征的认识,进而对原始艺术和民间艺术的本质及特征的认识,也就是不全面、不科学的。”另一个原因,是回答有人对我的批评,全面阐述我的学术研究理念。我把民间文学看作是文学的一部分,我不仅在理论上研究,而且也重视田野,我自从事这项研究开始就多次深入田野做过调查,我不把民间文学看成是民俗的产物和民俗的一部分,但又不排斥民间文学与民俗生活的血肉关联。这是建设马克思主义唯物史观指导下的有中国特色的民间文学理论体系的一个重要原则。

王:

当时民研会申报了国家重大科研项目“民间文学三套集成”,在这个过程中您都做了哪些工作?刘:

这是我在执管民研会期间作的印象深刻的第二件事情。“民间文学三套集成”最早提出,就是我前面提到的1981年、1982年的西山会议期间,延泽民确定了把“三套集成”纳入民研会的“九五”计划,正好我调到民研会去工作,就由我来主持这个事情。一个是制定一些调查编纂规则,一个是确定指导思想。指导思想里很重要的一个问题,就是用马克思主义的唯物史观来认识民间文学的历史和现状。民间文学是在一定的社会条件下产生,我们定位为它是中华民族精神的代表。我们要确定民间文学的文化性质,我们提出的口号就是说,只要现在老百姓还在传承这个东西,它就是我们社会主义初级阶段文化的组成部分,不能完全把它们变成遗产!

1985年,刘锡诚考察云南沧源岩画

我们首先确定的是指导思想问题。然后是发文件,建立各级工作班子。中国民间文艺研究会是群众文化团体,要单独发动一个全国性的民间文学普查,是一件难事。所以当时找到国家民委的副主任洛布桑,他们很支持,因为少数民族的民间文学普查需要我们支持,但是要文化部参与其事,困难就比较大。我们最早把文件递到文化部后,周巍峙部长批:“文化部不管文学!请王蒙同志研究。”后来我又找了主管少数民族文化司的副部长丁峤,经过一番周折,事情总算有了些眉目。当时由我起草了向文化部少数民族文化司的报告,此件由主管少数民族文化司的丁峤副部长签署,同意由文化部、国家民委和中国民间文艺研究会三家联合主办。丁峤副部长批后,由少数民族文化司下发,这个文件就是这么诞生出来的,这就是由中华人民共和国文化部、中华人民共和国民族事务委员会、中国民间文艺研究会于1984年5月28日联合发出的“文民字(84)第808号”《关于编辑出版〈中国民间故事集成〉、〈中国歌谣集成〉、〈中国谚语集成〉的通知》。通知还附有中国民间文艺研究会此前向两部委提交的《关于编辑出版“民间文学三套集成”的意见》。

同年,即1986年5月,全国艺术学科规划领导小组组长周巍峙宣布接纳“民间文学三套集成”与其他七套艺术集成志书并列成为“十套文艺集成志书”,并向国家申报列人“国家七五计划”重点项目。从此,“民间文学三套集成”统归全国艺术科学规划领导小组及所属的规划办公室领导,由中国民间文艺家协会具体组织实施和负责编审工作。“民间文学三套集成”的编纂工作,由此进入了全面推进的时期。

这之后就是培训干部,成立总编委会,成立总编辑部办公室。确定了钟敬文任故事卷的主编,贾芝任歌谣卷的主编,马学良任谚语卷的主编。从普查到编纂,前后25年时间,有20万人参加普查。我虽然在中国民间文艺研究会主持工作,但我没有把自己列为副主编,我的职责是组织和领导,提出并确立指导思想、编纂原则,建立组织、服务工作,等等。

1984年3月17日,云南省民族民间文学集成工作会议在昆明召开。来自14个地州及有关单位的代表出席了会议。我分别于20日、23日在会上做了两次发言,阐述了“民间文学三套集成”编纂工作和相关的思想理论、普查采录、编纂原则、队伍培养等问题。云南省民间文学集成办公室经省委批准正式成立,是为全国第一个成立的省级民间文学集成办公机构。这次会议是全国第一个以“民间文学集成”为主题的省级工作会议,带有全国“试点”的意义,为“民间文学三套集成”的全国普查及其编纂工作拉开了序幕。

王:

您还有一件大事?刘:

第三件事是主持了中国—芬兰民间文学联合调查和学术讨论。根据1986年中国和芬兰文化协定的有关条款,中国民间文艺研究会、广西民间文学研究会和芬兰文学协会(会同北欧民俗研究所、土尔库大学文化研究系民俗学和比较宗教学部)于1986年4月4日—15日在广西南宁市联合召开了“中芬民间文学搜集保管研讨会”,在三江侗族自治县进行了“中芬民间文学联合考察”。这是一项牵动人数较多、组织工作复杂、包括学术会议和实地考察多项内容的大型国际双边文化交流活动。这项活动在中国文联,广西壮族自治区党委宣传部,广西文联、民委,三江县委和人民政府、若干村寨的领导干部和群众的指导、协助和支持下,经过全体到会代表和全体考察队员的努力,终于取得了圆满的成功。这样的双边国际合作,是在对外开放的形势下,我国民间文学走向世界的一个重要步骤。中芬民间文学联合考察最初是1983年9月由芬兰文学协会主席劳里·航柯教授首倡的。1985年10月,趁劳里·航柯由马尼拉去东京途中顺访北京之际,中国民间文艺研究会代表、副主席贾芝和我以及书记处书记贺嘉,广西民间文学研究会代表、秘书长农冠品,与劳里·航柯在京进行了会谈,就1986年4月在广西南宁市和三江侗族自治县进行民间文学联合考察和学术交流达成了协议,两国三方于10月16日通过了《1986年中芬学者联合进行民间文学考察及学术交流计划》。

中芬民间文学搜集保管学术会于1986年4月4日—6日在南宁市西园饭店举行,应邀出席研讨会的正式代表67人,其中芬兰代表团5人。中国方面62名代表分别来自中直系统各单位和13个省、市、自治区的民研分会、大学、研究所和群众文化机关。大会上宣读了25篇学术论文(其中芬方8篇)。由于时间的原因,另有7篇论文只向大会提供而未能安排宣读。研讨会围绕着六个专题进行,分别是:(1)民间文学的普查与保护;(2)民间文学的实地考察方法;(3)资料的保管与档案制;(4)民间文学的分类系统;(5)对民间文学的广泛兴趣;(6)民间文学的出版和利用。这六个专题既是我国民间文学工作中,特别是民间文学集成编辑工作过程中当时遇到的和即将遇到的迫切问题,也是国际民间文学界所普遍关心的一些问题。1985年1月,联合国教科文组织在巴黎召开的政府专家特别委员会所起草的文件,以及10月份在索非亚召开的联合国教科文大会所讨论的问题,都是有关民间文化的保护问题。因此,这次中芬民间文学搜集、保管学术研讨会的议题和论点,是与国际民间文学界息息相关的。

《中芬民间文学搜集保管学术研讨会文集》

1986年4月7日,开始在三江进行实地考察。考察队由来自全国各地的37名中青年民间文学学者和5名芬兰学者组成。此次民间文学考察是一次科学考察。这次考察与过去的历次考察不同的地方,除了参加者来自两个操不同语言的国家的学者外,还采用了比较先进的技术手段(包括录相、录音、摄影)和科学方法,记录活在群众口头的民间文学作品,观察研究民间文学作品在群众中活的形态和讲述人在讲述中的作用、特点,探讨民俗、风情、文化传统对民间文学的形成、变化的影响,研究侗族传承与现代文明、其他民族的传承交融现象等,从而研究民间文学的规律与特点。

王:

我的感觉,现在民间文学的研究力量都在高校,中国民间文艺家协会似乎离我们比较远,听起来像是一个研究民间文学艺术的人自己组织的协会,说起来是一个为民间文艺家服务的组织,实际上又像是一个领导机构。作为历史的见证人和参与者,您是怎么看待民研会到今天的民间文艺家协会这个组织的?刘:

这是我一生做的最糟糕的一件事情!但这是很无奈,没有办法的事。(20世纪)80年代中期,通俗文学、大众文学发展很快,在香港的武侠小说影响下,民研会的队伍中很多人写通俗小说,像江苏的马春阳、天津的冯育楠,都是写通俗小说的。而中国作家协会又不管这一块,也不吸收这些通俗文学作家入会。这就给民研会增加了很大压力。所以1986年11月6日在成都召开的中国民间文艺研究会四届二次理事会上,经过多次协商,做出了更改会名为民间文艺家协会的决议案,上报中宣部等待审批。我在这次理事会上的总结发言中说:“理事会期间28名理事提名更改中国民间文艺研究会会名为中国民间文艺家协会的议案,经常务理事会讨论提交理事会讨论,并已作出了更改会名并提交第五次代表大会追认的决定。关于更改会名的问题,酝酿已达七年之久。在各分会的工作中,大家遇到了很多困难,特别是研究会的地位影响到工作的开展和干部的福利待遇。因此,更改会名是人心所向。但是,我们从驻会工作的角度,也想提出几个问题供理事同志们和各分会考虑。第一,根据会章规定,会章修改权归会员代表大会,理事会是无权修改会章的,特别是更改会名这样重大的问题。更改会名意味着对现行的会章要做全面的、根本性的修改。第二,更要会名意味着成立一个新的单位,撤销一个单位,必须事先向有关领导机关申报批准。理事会之后,我们立即向有关领导机关申报,在未获批准之前,不得自行公布和使用‘中国民间文艺家协会’名称。第三,理事会的决定必须提交第五次代表大会追认。” 1987看5月,中宣部批准了我们的报告,把中国民间文艺研究会更名为中国民间文艺家协会。王:

改名以后有什么不同?刘:

中宣部批准研究会更名后,中国民间文艺研究会于1987年5月14日召开了工作会议,我代表书记处在总结发言中专门谈了更名后的几个问题,其中中国民间文艺研究会改名中国民间文艺家协会以后,怎么工作的问题是这次会上讨论最多的一个问题。钟敬文主席、马学良、贾芝、刘魁立副主席都讲了话。大家共同的意见是,民研会改成民协以后,工作性质不变,而工作内容、工作方法将随之发生一些变化。过去,研究会队伍的主体,是民间文学研究者,这几年发生了变化,不仅仅局限于搜集研究者了,大量修养有素的民间艺术家被发现,充实了民间文学界的队伍。那时,研究会会员只有200人,现在已经发展到1800人了,再加上分会会员,已经是个不小的队伍了。即使是研究队伍,也大为扩充,现在有43所高等学校开设了民间文学课程,各省、市、自治区的社科院、文联、艺术馆和高等院校,相继建立了民间文学研究组(室)。应当讲,在大多数(不是全部)省、市、自治区,民间文学已经形成了一界。工作对象(范围)和方法上也发生了变化。50年代,中国民间文艺研究会成立之初,它的工作范围是收集、研究我国的民间文学、民间艺术,过了不几年,随着几个艺术家协会陆续成立,逐步把民间艺术分割了出去,把民俗研究视为资产阶级的学问而拒之门外。民间文艺研究会的工作对象(范围)仅仅限定于民间文学。十一届三中全会以来,几个教授发表了宣言,要求重建民俗学,再加上民协是一个以搜集、研究民间文艺为其任务的群众性文艺学术团体,同时又是一个共产党领导下团结和联合全国民间文艺工作者的团体。在搜集、整理、翻译、研究、出版、保存、展览和推广利用等工作的全方位展开下,这几年民俗学有了很大的发展。随着民间文学理论研究的深入,特别是整体研究被学界认可和发展,对民间文艺的理论研究,已经逐渐克服了“割裂”式研究的片面性。上海、山西等分会带头,把民间艺术的收集研究纳入到自己的工作范围之中,而且已经取得了一定的成绩。

王:

那么,您怎么看待民间文学这个学科?

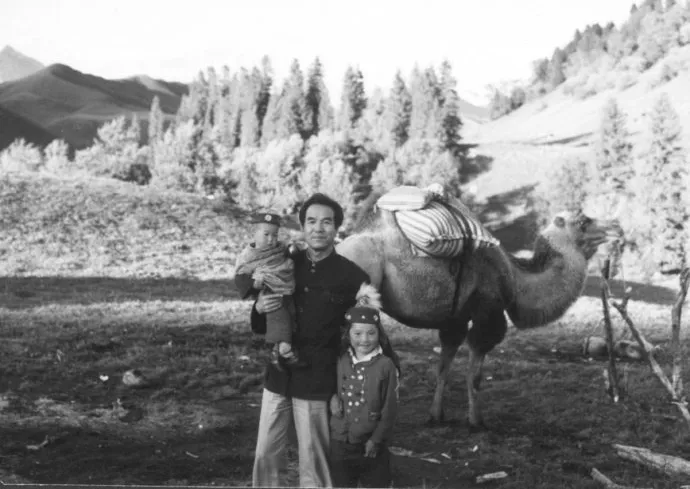

1985年8月,刘锡诚在唐布拉草原采风

1991年2月,刘锡诚在山东省荣城县石岛镇玄镇村调查

刘:

我们前辈花那么大的力量,培养了那么多学生,建立了这门学科。轻视民间文学,把民间文学放在一个可有可无的境地,把它降低为三级学科,我实在于心不忍。我曾经找过社科院文学所的张炯。张炯说社科院也没有动摇,他们办公室,仍然有属于民间文学学科的国家社科基金项目。1990年以后,我自觉不自觉地放弃了时评性的文艺批评,转向做民间文艺学、艺术人类学、文化学的学术研究,传统文化是我们中国文化的根,是中华民族精神的体现。传统文化、民间文学,就其性质而言,应该是现在时,是社会主义文化的重要组成部分,而不是纯粹的遗产。我开始在这种理念下对传统民间文化做进一步的、系统的研究。

王:

您以什么为抓手来研究这个问题?刘:

1991年,我在中国文联理论研究室任研究员,经钟敬文教授和林默涵同志推荐,我向中国哲学社会科学规划办公室申报了一个“八五”科研项目“中国原始艺术研究”,于1991年12月18日经全国哲学社会科学规划领导小组批准立项。前后历时5年,于1996年6月13日脱稿。脱稿后,一方面根据全国社科规划办的要求,专家评审组对拙著进行评审,通过并获奖。书稿《中国原始艺术》由上海文艺出版社于1998年4月出版。这本书出版后,中国文联理论研究室和中国民间文艺家协会联合召开了座谈会,文艺理论家何西来、陈丹晨、向云驹、吕微、刘爱民等参会并发表了评论文章,予以肯定性的评价。钟敬文写了一篇《我的原始艺术情节》,评价《中国原始艺术》是一部严肃的学术著作,并说:“过去有关原始艺术的著作,都是外国人写外国原始艺术的,没有人写中国原始艺术的书,更没有中国人写中国原始艺术的。我一直希望有人写出中国原始艺术的著作来,不能光是格罗塞呀、博厄斯呀所著的著作。日本做学问的人很多,也没有人写中国原始艺术的。系统地研究中国原始艺术,锡诚算是第一个。”“中国原始艺术研究”课题完成后,2003年,我又申报了第二个国家社科基金课题“二十世纪中国民间文学学术史研究”,并于2006年完成结项,经国家社科规划办聘请业内专家评审,获得了“优秀”等级。最终成果由河南大学出版社于2006年12月出版。2014年,中国文联出版社又出版了110万字的增订本,获中国文联和中国民协主办的第十二届民间文艺“山花奖”“学术著作奖”。该书大体显示出三个特点:第一,牢牢把握中国民间文艺学的国情特点,一切从国情出发;第二,继承文以载道的传统,建构和发扬中国民间文艺学的诗学特点;第三,在坚持唯物史观的前提下,发扬中国民间文艺学的开放和包容精神。增订本的出版,为我60年民间文学研究历程划上了一个句号。

王:

田野作业是民俗学和民间文学最根本的研究方法,对此您怎么看?刘:

在中国的现代民间文学史开始阶段上,就颇重视田野调查。这里举一个例子。常惠编《歌谣》周刊的时候,就叫他的好友台静农先生回老家搜集淮南歌谣,我曾在《二十世纪中国民间文学学术史》里写过这样的一段话:“1924年的8月底,台静农应主持《歌谣》周刊编辑事务的常惠之请,归乡(淮南霍丘)搜集歌谣。达半年之久,搜集到当地歌谣2000多首。这其间,他在淮南写了《山歌原始之传说》一文,发表在1924年第10期的《语丝》周刊上。他所搜集、编选的《淮南民歌》第一辑,于1925年在《歌谣》周刊第85号、第87号、第88号、第91号、第92号分五期揭载,共发表了113首。稍后他又在第97号发表了《致淮南民歌的读者》一文,作为这次搜集活动和这一批民歌的总结与说明(1970年,娄子匡将其编入《民俗丛书》第24种,取名《淮南民歌集》,由台北东方文化书局印行)。《歌谣》周刊在发表了台静农搜集的这113首淮南民歌后,又出了5期,到第97号(1925年6月2日)出版后便停刊了。《北大研究所国学门周刊》随之于1925年10月14日创刊,负担了原《歌谣》周刊的一些任务。台静农的《淮南民歌》第一辑,便又在新创刊的《国学门周刊》第4期继续刊出。第4期(1925年11月4日)发表的是114—146首;第8期(1925年12月2日)发表的是第147—167首。”

刘锡诚著《20世纪中国民间文学学术史》

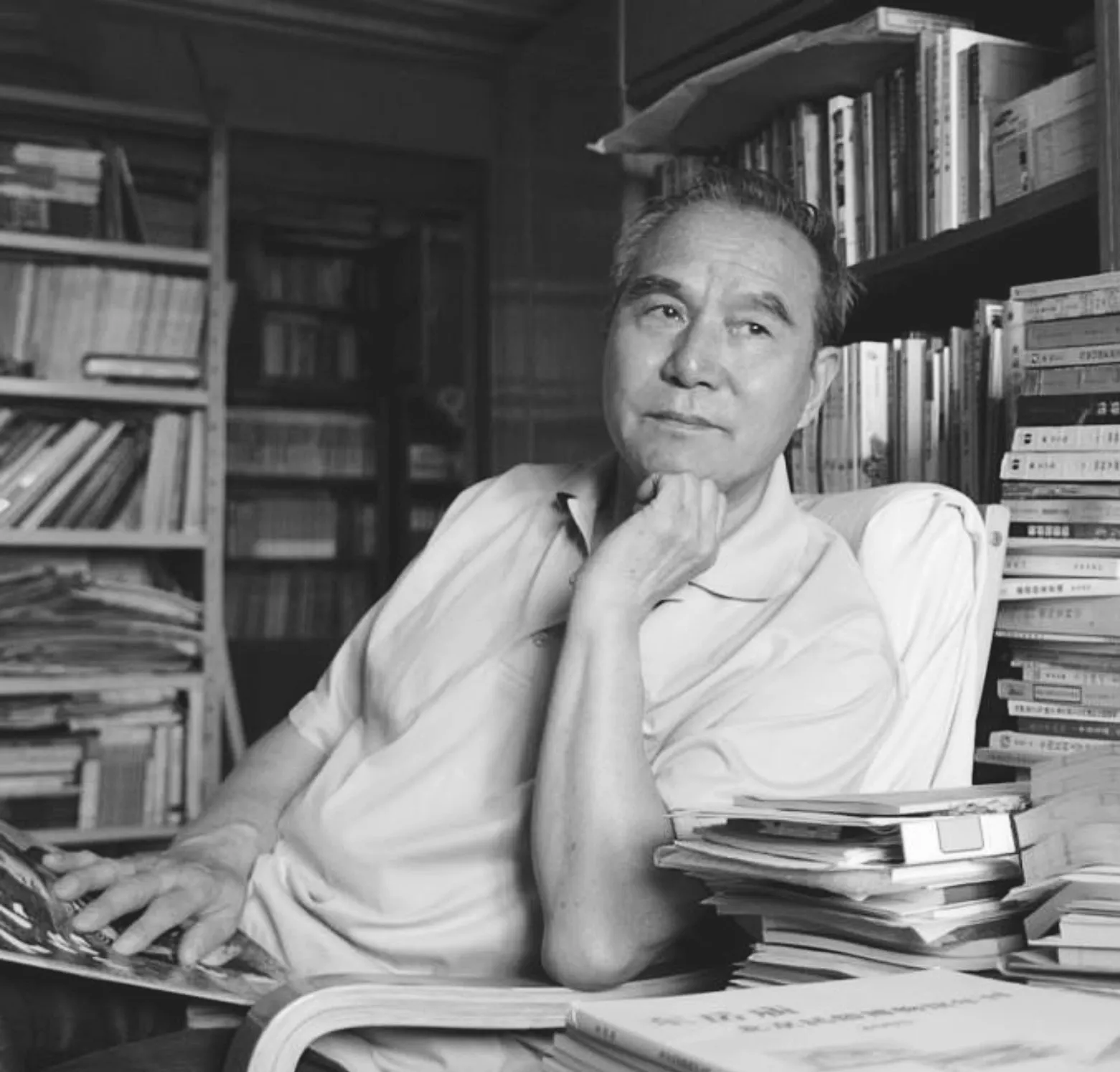

刘锡诚先生在家中接受采访

2007年6月2日至4日,我在中国艺术研究院、台湾东吴大学主办,中国艺术研究院艺术人类学研究中心、中国艺术人类学学会承办的一个关于非物质文化遗产保护中的田野考察工作方法的研讨会上作了《民间文学的田野调查理念与方法》的专题发言,从民间文学普查的理念与方法、民间文学的“第二生命”、调查材料的保管、采录工作的现代化和民间文学作品的编码问题四个方面作了系统的论述。

我自己主要是研究民间文学的理论和学术史、学术思潮的,但我从进入这个研究领域之初起,就重视田野调查,并多次下田野,进行调查采录,掌握第一手材料,使口述民间作品以其“第二生命”在民间和读者中流传。1965年9月到10月,我和同事董森到西藏的山南日喀则地区藏族居民和错那县勒布区的门巴族中进行田野调查。1985年4月从保山到沧源等地的云南采风,1985年8月在新疆唐布拉草原哈萨克族调查采风,在翻译的帮助下,都搜集记录了一些口述作品,在田野作业上取得了一些经验。