《瓦西利·菲韦斯基的一生》中的信仰叙事

2018-08-15马洛丹

马洛丹

(黑龙江大学 俄语学院, 哈尔滨 150080)

在19世纪末20世纪初的俄国文坛上,列昂尼德·安德列耶夫(1871-1919)是一位引人瞩目的作家,他卓越的才华博得同时代人的赞赏,并为高尔基所器重。还在他生前,鲁迅先生就把他介绍给了中国读者,并称“其文神秘幽深,自成一家”。在安德列耶夫的创作历程中,尽管现实主义文学的优秀传统与现代派文学的表现手法相继交替,风格题材多样,但他对世纪之交人的生存境遇,面对残酷现实和苦难时的出路,人的价值和命运的意义等主题的关注和思辨,使他的作品至今仍值得人们研究和借鉴。

《瓦西利·菲韦斯基的一生》(以下简称《一生》)问世于1903年,小说一经发表,便在读者当中引起了很大的轰动,被同时代人称为“威力巨大的作品”。就主题而言,《一生》揭示的是人在遭遇不幸时对至高无上的主宰力量(上帝)产生的质疑,叩问了上帝是否存在,并能否给人带来福祉,这与《圣经》文本中的《约伯记》不谋而合。上帝的公正是为天道,既然如此,一个至真至善拥有大能的上帝,又如何容忍无辜的人陷入水深火热之中?基于此,不少研究者认为,《一生》是《约伯记》无辜受难主题在俄国的延续。然而,在笔者看来,《一生》与《约伯记》毕竟背靠不同的文化背景和历史语境,它们在“相似性”之下实则蕴含着巨大差异。因此,本文不会沿着《一生》对《约伯记》的“延续性”来分析,而是撇开这种关联,力求从另外的角度探求《一生》的内核。经研究发现,脱胎于俄国世纪之交的《一生》有着在苦难之下关于信仰的独特话语模式,在该话语模式下,如果从皈依与背弃,信与不信,奇迹与现实,生与死四个角度透视《一生》与《约伯记》,则可以揭示蕴藏于安德列耶夫思想中的具有一定存在意义的悲观主义宗教哲学内涵。故而笔者更有兴趣将《一生》置于与《约伯记》信仰观念的分界处,通过辨析它们醒目的差异和分歧,来省察《一生》中的“反约伯”书写及其生成的原因。

一、身份的焦虑与信仰的挤压

《一生》与《约伯记》两部作品之所以拥有震撼人心的悲剧力量和对人生存在意义的拷问,重要因素在于无辜受难主题。基督教通过苦难这一人类存在的悲剧性体验来强调苦难是人走向天国的报偿:“凡劳苦担重担的人,可以到我这里来,我就使你们安息”*《马太福音》 11:28。本文所举的《约伯记》《马太福音》《创世纪》等均出自《圣经》,南京:中国基督教三自爱国运动委员会,中国基督教协会,2003年。,故而,信仰的皈依成就了基督徒于现世的存在,使苦难问题在有神信念下得到消解。需要指出的是,《一生》中的神甫瓦西利在经历了痛苦的求索后并未依靠信仰找到自己灵魂的归宿,不仅灵魂备受煎熬,走向虚无,甚至最终陷入自我毁灭的境地。就这一点而言,《一生》是安德列耶夫对《约伯记》主题的一种颠覆。

从表面上看,这两部经典文本都以人名为标题,且将笔墨集中于个人的生活,均是个人在悲惨遭际当中关于信仰问题的叙述,因此我们不妨把二者视作对于苦难之下“个人信仰”的拷问,然而在这种“个人信仰”拷问当中,由于主人公“身份”的不同显示出巨大的差异。约伯是以个人身份出现,他的种种际遇只与他个人的存在相关联,因此约伯只需承受个人不幸所带来的苦难。正如刘小枫在论述《约伯记》的文章中所指出,约伯是“一个受苦的个人带着自己切身的体验寻索自己的上帝”[1]。与约伯不同,瓦西利·菲韦斯基是一名神甫,身份的关系迫使他除了个人的不幸之外,还要听取他人倾诉的罪孽和苦痛。“每个人的苦难和心酸似乎都多得够受十辈子的,神甫被搅得晕头转向,心慌意乱,他仿佛感到整个人世把自己的眼泪和痛苦都带到了他的面前”[2]119。由于个人的痛苦与不幸神甫已经陷入了孤独苦闷的境地,但他对众人苦难的同情和关怀又与个人中心主义是共生的。换言之,神甫可以将他人的不幸转化为自我的不幸并融入到个人生活当中,如此一来,神甫所面对的苦难是多重的。在尼采看来,同情和苦难是压抑性的,一个人在苦难与同情他者之时会失去力量,“痛苦本身已经给生命带来了力量的损失,同情则进一步加剧了这种损失。同情将痛苦本身变得富有传染性”[3]8。所以,以个人之身背负周围一切人苦难的神甫由此把自己推向了更深层的不幸之渊。那么,此时的瓦西利固然得不到来自如约伯友人一般的安抚,他信仰的危机程度较之约伯则更大。为了寻求出路,约伯在突遭种种不幸之后,开始以“怨诉”的方式表达个人对命运的质疑,与三位友人辩驳自己的无辜,向上帝争取个人的权力,此时一种个体的自我意识开始复苏,表达了自己要直面上帝的吁求,“我自己要见他,亲眼要看他,并不像外人”。“惟愿我能知道在哪里可以寻见神,能到他的台前;我就在他面前将我的案件陈明,满口辩白”*《约伯记》19:27;23:3-4。实际上,神甫瓦西利在厄运降临之后于苦难之中也同样苏醒了个体意识,对上帝产生了质疑,如瓦西利每一次旷野上的呼告“我——信”中夹杂了许多复杂的情感:有威吓,有祈求,有警告,有希望。但他毕竟是一名神职人员,他的首要任务是向万民宣讲天主的福音,以履行主的命令:“你们往普天下去,向一切受造物宣传福音……不是在讲授自己的智慧,而是在讲授天主的圣道”*参见1965年12月7日公布的梵蒂冈第二届大公会议文献《司铎职务与生活》法令(Decretum De presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum Ordinis)。,身份的缘故令瓦西利不似约伯那样敢于向上帝申诉,只能不停地压抑自我觉醒的个体意识,试图用异常痛苦的孤独和冷漠来抵制它,迫使刚刚觉醒的个体意识再次受制于“信仰”之下。然而,当苦难和觉醒意识累积到一定程度时,必然“水满则溢”,这就为神甫后来的背弃埋下了伏笔。

同时,值得注意的是,约伯和瓦西利所处的境界和生存方式不同。克尔凯郭尔认为,人的存在和发展有三个阶段:第一阶段是审美阶段,特点是肉体享乐意义上的审美,在该阶段人把感官享乐作为生活的最高目的。第二阶段是伦理阶段,在这一阶段人们由感性走向理性,不再让物质生活和欲望成为主导,人们呼唤道德和理性,严守善恶。第三阶段是宗教阶段,这是人类生存和发展的最高阶段。“只有在宗教阶段,人们既可以经受住审美阶段感性生活的诱惑,也能够抵御伦理的诱惑,从而摆脱道德原则和义务的制约,最终作为一个弃绝了一切的个体而存在。”[4]约伯正是处在宗教阶段,他满腔热情地信仰上帝,也毫无保留地把一切归于上帝。因此处在宗教信仰中的约伯化解了来自自我感性和理性的种种限制,让自己回归到了本真,并通过他所遭受的巨大苦难与上帝的大能和自我虚无进行对比,进而领会到自己存在的终极意义。约伯在不幸时进行抵抗的一切力量其实是支撑他灵魂的信仰赋予他的,正是对上帝强烈的信仰减轻了他对不幸的畏惧。然而,瓦西利则不同,从表层来看,他的确曾处于生存的宗教阶段。妻子死后,他送走了女儿,和白痴儿子一起过着苦修般的生活,实行严格的斋戒,不间断地祈祷,以摒弃肉体上的享乐,但神甫弃绝一切不是克尔凯郭尔所指的宗教阶段当中人真正从内心深处悔过,满腔热情地信仰上帝,进而毫无保留地把自己奉献给上帝的状态。宗教信仰是一种执着的情感,一种建立在发自内在虔诚基础之上的与上帝的关系,瓦西利其实仍是从肉体感受出发,他期待通过苦修重拾曾经感官愉悦的生活,所以他未能把握宗教阶段中人存在的永恒之意义,最终背弃了对上帝的信仰,走向绝望。

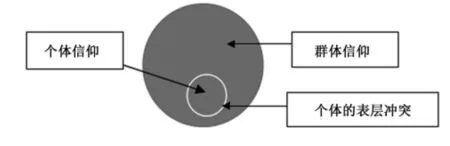

二、超出承受力的考验与信仰危机

约伯对待上帝的态度经历了一个由信仰上帝——偏离上帝——信仰上帝的过程,约伯即使在失去亲人和财产时,他没有抱怨。“我赤身出于母胎,也必赤身归回。赏赐的是耶和华,收取的也是耶和华;耶和华的名是应当称颂的”,当妻子劝说他放弃神时,约伯没有说过一句对神不恭的话,反而对妻子进行斥责“你说话像愚顽的妇人一样。哎!难道我们从神手里得福,不也受祸吗”?随后当苦难超出了个人承受的限度时,约伯对此做出了数千年后被存在主义引为经典的回答:“惟愿我的烦恼称一称,我的一切灾害放在天平里。现今都比海沙更重,所以我言语急躁”*《约伯记》1:21;2:9;6:2-3。这仍然并非对上帝的责难,只是诉苦,“诉个体肉身感受的痛苦,信仰在此遇到了肉身的限定”[5]479,约伯的信仰开始游移,但约伯只是偏离了对上帝的敬虔之心,他并非完全地走向了上帝的对立面。所以,约伯对上帝的信仰不是弃绝而只是偏移,对神的责难恰恰是以对神的信赖为前提。正因如此,他才能对以群体信仰为代表的三位友人所发出的质疑给予了强有力的辩驳,似乎是约伯和友人之间——个人与群体构成了一种纷争对峙的状态,但他们的对峙状态并非不可调和。因为他们的争论焦点不在于约伯是否信仰上帝而是约伯到底是不是一个义人*“义人”是基督教传统中一个十分显著的概念。“义人”的英文表达为“righteous man”,有正义的,正直、正确的含义,也就是“完全人”,即我们通俗意义上的好人,与“罪人”相对照。如《创世纪》6:9记述:“……挪亚是个义人,在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行”,挪亚的时代是“世界在神面前败坏,地上满了强暴”(创 6:11)的时代,人的罪恶极大,惟有挪亚受到神的喜悦,所以他是个“义人”。,他的受难是不是真的无辜,即“他们都坚信有一个绝对公正的天主存在,二者相争表面看来水火不容,但实质却是一种大包容之下的小冲突,当这种冲突无法调和时,另一权威——天主就以无所不容的气势对这种冲突进行了张力无穷的包容”[6]131。换言之,它是用大的群体信仰包容小个体的信仰偏移,让个体的矛盾冲突消解在群体信仰当中。

而瓦西利神甫如若不是身份的掩饰,完全可以说他的信仰是一种虚假的信仰,是对上帝的弃绝。在安稳的日子中,瓦西利对上帝抱有庄严和朴素的信仰,自苦难发生起,信仰就开始瓦解。实际上,神甫早期的“信仰是对某种本能统治狡猾的茫然无视”,他嘴上说的总是信仰,“却永远只是从本能出发来行动”[3]55。当周围的人以他的不幸蔑视他,认为他是作恶才受到惩罚时,他没有像约伯一样为自己辩解,而是心虚,甚至连司事亵渎神灵的行为以及对他的侮辱都被他默默忍耐。梅列日可夫斯基在《猴爪下:论列昂尼德·安德列耶夫》一文当中,就对主人公瓦西利神甫的信仰提出了质疑:“我们听到了瓦西利神甫的信仰,但却没有看到……上帝给他的信徒送去尘世的幸福并保护他免遭生活的不幸;当上帝这么做的时候,他有信仰,然而一旦上帝停止这么做——就是他信仰终结的时候。”“瓦西利神甫认为自己相信上帝,在旷野大声呼喊‘我——信,我——信,上帝啊!’但认为自己信和真正的信是两码事(но думать, что веришь, и верить — не одно и то же.)”[7]。从某种程度上可以说瓦西利作为一名神甫他质疑上帝,呼告的目的只是想让自己相信上帝。

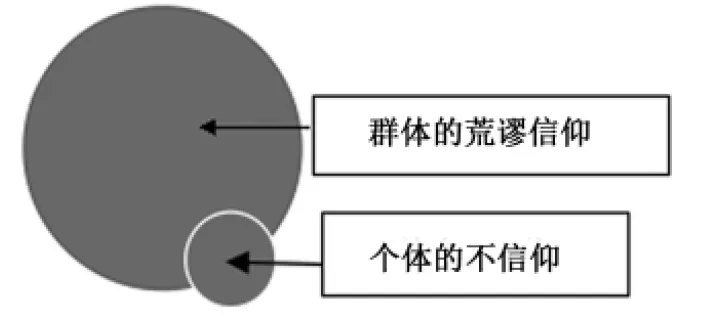

我们再来看神甫周围人的信仰——即群体信仰。В. 科日诺夫在谈到基督教信仰之于俄罗斯人生活的意义时指出,“一千年间东正教已全面并深入地渗透进俄罗斯人的日常当中。它是一切价值观念(或更确切地说,是最内在的体验)的基础,决定了人对自然、对人本身、对劳动的态度”[8]。然而,进入19世纪整个俄国社会进一步开放,西方的理性思潮渐渐渗入俄国人的思想意识当中,原有的东正教非理性信仰受到挑战。当历史的车轮驶向19世纪末20世纪初,俄国在历经了战争和革命之后,人的肉体受到极大的摧残,精神受到极大的刺激,关于传统宗教的信念,上帝具有普遍的爱,苦难拯救人类的教条更加备受质疑,人们需要从自己存在的真切体验当中来重建信仰,在寻求宗教道德真理时人们越来越发现生命的意义在于“远离造物主所指定的道路上”[9],这不仅包括上帝信仰的失落还涵盖了道德价值观念的退化和对永恒不变真理的摒弃。一方面是罗斯受洗以来千年的宗教文化积淀,另一方面则是努力挣脱“上帝的怀抱”。但事实却是人在挣脱“上帝怀抱”的过程中捆绑自身的宗教链条还没有全部挣脱掉。这种既信又不信的状况导致宗教信念的荒谬。安德列耶夫在自己的小说中描绘的瓦西利神甫正是在这种周围充斥着如此荒谬的信仰当中苟活。当群体的荒谬信仰渗透进了他以信仰为外衣的不信的内核中时,瓦西利便陷入了绝望的深渊,他更无法对抗生存的恐惧、痛苦和怀疑。基于此,我们从《约伯记》和《一生》中抽绎出的“个人信仰与群体信仰”的关系图如下:

《约伯记》

《瓦西利·菲韦斯基的一生》

可以看到,同样是个体信仰与群体信仰的分立,约伯通过与友人的争辩,重新回归了对上帝的信仰,进入了群体信仰这个大的包容圈之中,而瓦西利则在荒谬的群体信仰包抄和冲击下,基于个体的不信仰没能为自己寻求一条出路,反而陷入了不但被群体质疑而且个体毁灭的境地。在这里,瓦西利所处的显然是一个无法逾越的生存怪圈,他遭遇的是在群体信仰崩塌的局面下又无法确立个体生存地位的尴尬处境。

三、缺少奇迹的现实与信仰基石的坍塌

基督教把奇迹作为上帝存在的一种证明,一件事愈是在日常生活中不可能发生,愈是离奇超凡,就愈能证明神或上帝的本质、存在和权威,同时也愈能强化信仰。正如洛克认为的那样:“一个事件越是明显地超乎自然,他就越是适合于证明某件事是来自于上帝的”,因为“只有他才能改变自然”[10]。不容置否的是,约伯最终回归信仰有很大部分原因在于神主天威的复现,即耶和华从旋风中回答约伯的质问,使约伯从苦境中转回并赐予他加倍的财物和子孙。尤西林在分析《约伯记》的主题时强调,“德福报应观是这场争论的中心背景”,“对德福报应论的信念本是双方共同的前提”,而“‘报应’一词的最终主体并非人,而是天命或神主……‘报应’是神的行为,是神对人的行为的评判性反映”,约伯最终所祈求的“公正”,正是“神性报应原则的兑现”[5]483。必须指出,这种神性报应律可溯源到巫术感应观念与巫术祈福行为,它们在实质上都是与超自然的因果关系有关,即我们所谓的神迹。当然,“宗教不能被限制在神或上帝的奇迹方面,以至没有这样的奇迹启示人就无法理解宗教”[11]66。但宗教奇迹是人体验宗教价值,建立信仰的重要因素,它的存在使人更深刻地体验宗教对生命的激励作用,毕竟“恩典感情是基督徒在上帝面前的独特禀性”[12]91-208。故而,神迹尽管不是义人约伯行善的动机,却无疑是唤起他敬神之心,指引他继续从善,复皈宗教的动力之一。

舍斯托夫曾说:“不能要求人们去相信在一定文化教育水平上还不能相信的事物:这种信仰是有限的和偶然的、不真实的真理。因为,真实的信仰不具有偶然的内容。奇迹是对现象的自然联系的暴力,因此也是对精神的暴力”[13]。这就是为什么基督拒绝展示神迹以证明他的能耐,这样做只会使人畏惧而不是诚心地信仰,毕竟靠神迹确立的信仰是脆弱的。我们当然不能因此将奇迹的发生与宗教背景截然分开,只是如果信仰者仅靠神迹的启示来认识上帝,必会削弱信仰者自身的主体生命,最终将会导致他放弃用理性去思考辨别的能力,一旦失去判断力,信仰者就很难理解自己存在的目的与意义。安德列耶夫本人就曾对有神信仰和神迹表示怀疑,他坦言:“人类的王国理应存在于尘世。我们与呼吁走向上帝的口号为敌”,“我想试图证明人类到目前为止支撑自己的那些假象——上帝、道德、阴间生活、灵魂不死、奇迹、全人类的幸福、平等和自由是多么无能为力”[14]。与约伯相对照,《一生》中的瓦西利神甫把神迹视为支撑自我信仰和个人主体存在的唯一支柱。然而,正是对神迹的过分期待和追捧,神甫恰恰忽视了信仰当中人的主体存在,使自己沦入疯狂的迷信当中而不是主动关怀自己的生命意义。如此一来,当由神迹支撑的信仰维系的永福没有被证明和履行而仅仅是被承诺了的时候,神甫必造反,他试图将上帝从无所不能无所不知的主体降为客体地位,以此重建自己的主体地位和确认自身价值。在莫夏金的葬礼上,当神甫期待的神迹即莫夏金死而复生没有出现时,他就由之前被“上帝挑选的”,期待上帝显灵走向“我是上帝,由我创造一切”的立场。“他……穿过人群……径直走到那口黑色的默默等待着的棺材跟前。他停下来,下命令似的举起右手,对那具正在腐烂的尸体急切地说:‘我对你说,起来吧!”但最终回答他的,“却是死的腐臭和阴冷的气息”[2]168-170。当反叛不成,瓦西利又会陷入极度的失望、怀疑和恐惧之中,毕竟在神甫看来若没有死人复活的事,那么基督也就没有复活了,若基督没有复活,人们所传所信的便全是枉然:“瓦西利神甫睁开晕眩的眼睛,抬起头来,看见一切都在坠落。四壁慢慢地、沉重地倾斜,彼此渐渐靠近,拱顶在滑脱,高耸的架梁无声地塌下来,地板摇晃着,向下陷——天崩地裂,世界毁灭了”[2]172。

四、公平和正义与神性无关

《约伯记》是《圣经·旧约》中的名篇。所谓“旧约”是基督降临之前神(耶和华)与人之间订立的约定,是希伯来宗教的重要典籍之一。在古希伯来宗教传统中,死亡与来世的观念并不十分突出,它强调人是充满活力的生命体:犹太教徒必须在今生今世履行他们对上帝承担的膜拜义务。亚伯拉罕·黑泽尔分析说:“(犹太教)教义并不将重点放在谈论死亡的问题之上……希伯来人的圣经引导人们所关注的是现实的生命问题,而不是关于死亡的问题。犹太教的经典……不是鼓励人们去思考怎样逃避死亡,而是教导人们怎样使现实的生命神圣化”[11]290。《约伯记》当中并没有直接谈到约伯求死,然而在耶和华现身之前,间接论及与死相关的提法有三处:一是7:16“我厌弃性命,不愿永活。你任凭我吧!因我的日子都是虚空。”二是9:21“我本完全,不顾自己,我厌恶我的性命。”三是10:1“我厌烦我的性命,必由着自己述说我的哀情,因心里苦恼,我要说话。”尽管约伯三次以主动语态言说他对“死”的期待,但真实的死亡威胁却并没有压迫或扭曲他的生命,甚至可以说约伯对生命的厌弃仅仅是他在困境中排解苦楚的一种正常表达,他更多的是寄希望于当前的命运转变。当耶和华在旋风中两次向约伯发言揭示创世的美妙以及造物的美善时,约伯被上帝所创世界的奥秘折服,内心的苦痛已被对神的更深层的顺从、信仰和敬畏取代。此时的约伯达到了他现世生存的最高境界即将命运交给上帝,深信上帝的神力必将为自己安排好现世的一切。所以,约伯完全没有必要再对命运做出独立的思考:求死或死后是否重生失去了意义。

到了“新约”时期,人死后生命或灵魂不灭等命运问题开始受到重视。在基督教思想里耶稣的复活不仅是上帝万能和博爱的象征,还代表着上帝对人类救赎的关注。为了在末日到来之际能够得到上帝的拯救和复活再生,教会宣称,只有信仰,也就是符合《圣经》的信仰,人才能进入天国。然而,这种宗教理念导致基督教在演变和发展过程中总是尽量抬高神,把人的思想限制在神意的教条当中,迫使人受制于神意,只能被动地接受神意的安排。“当人们不把生命的重心放在生命上面,而是将其转移到‘彼岸’——移入虚无——那么人们就完全失去了生命的重心”[3]72,随之人的理性及社会存在的价值将遭到贬低或者抹杀。当天国的神话幻灭,个体又失去作为人的生命重心,求死就成为唯一的出路,“他们可能为即将到来的毁灭而惶恐,但已无力改变必死的结局”[15]。正如神甫瓦西利,他的一生都在宗教思想的钳制之下,受困于神学教条的各种规范。所以,作为神职人员的瓦西利自然而然地将自己排斥在现实生活之外,终日被神人关系困扰,逆来顺受,缺乏激情,永远无法逾越上帝为他设置的樊篱。在神甫辞去神职的三个月间,曾经失去的希望和欢乐短暂地返回他们的家。可一旦灾难再次降临,瓦西利的精神重新被宗教的虚幻理想笼罩,那刚刚建立起的生存目标和意义随之瓦解。当集聚所有力量促使自己复归信仰上帝之路的神甫在面对腐烂的尸体以及沉默的上帝时,他幻想的复活和美伦的天堂世界化为泡影。瓦西利神甫信仰的破灭是他迈出实际生活哲学的一步,但拒绝了作为虚假支点的上帝的瓦西利却没有作为人的强力意志、生命活力和独立性。那么,即使神甫试图寻求其他信仰来支撑生活,也是不会成功的。所以,神甫只能以死亡来结束一切悲剧的悲剧来为自己的生命画上句号,他的死亡以及死后保持着的急速奔跑的造型却是对一切不公辩护的所谓神性“真理”的讽刺。

总之,安德列耶夫《一生》中的“反约伯”书写建立在神甫瓦西利于苦难之中关于宗教信仰的追问之上。苦难的后果,尽管曾促使神甫导向宗教的行为,然而,它却未能使神甫受到拯救,反而最终走向自我毁灭。如果说苦难是加固约伯信仰的重要手段,信仰是约伯获得拯救的核心要素,那么对安德列耶夫来说,苦难是瓦解神甫信仰,使其认清救世主和天国世界之虚幻的推手。所以,在安德列耶夫笔下,上帝是沉默的,信仰是无力的,神甫的悲剧性命运才是人在现世生存状态最本真的体验。