多源流模型视角下中国农地流转政策过程研究*

2018-08-15迪力沙提亚库甫张雅婷

◎迪力沙提·亚库甫 张雅婷

一、引 言

2016年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》,将土地承包经营权分为承包权和经营权,实行所有权、承包权、经营权分置并行,在依法保护所有权和承包权的前提下,经营权可以进行流转。意见的出台将农地流转政策的讨论推向热潮。

中国农地流转政策的发展主要经历了三个阶段:1984-1987年为萌芽阶段,1988-2000年是探索阶段,从2001年至今为发展阶段[1]。政策萌芽阶段主要是党中央通过决议的形式,实现了农地政策由禁止转包到允许转包的历史性转变,但法律的修改尚未同步跟进。在探索阶段,国家接连出台了一系列法律法规,以规范农地流转行为。2001年中央颁发了《关于做好农户承包地使用权流转工作的通知》,标志着农地流转政策进入规范化的新阶段。

事实上,农地流转政策的形成经历了长时间、多阶段,为什么农地流转政策的形成需要经历各个不同阶段?笔者从多源流模型视角出发,对中国农地流转的政策过程了进行分析。

二、多源流模型分析框架

多源流理论最初由美国政策学家约翰·金登在1984年的著作《议程、备选方案与公共政策》中提出,该理论指出影响政策议程和备选方案的有三种源流,即问题源流、政策源流和政治源流。

其中,问题源流是考察政府官员如何将注意力放在某个问题上,而不是另外的问题上。政策源流是专家提出政策方案和政策主张的过程[2],是政策建议产生、讨论、重新设计以及受到重视的过程。政治源流对于议程状态具有明显的抑制或促进作用,该系统中的所有角色都要判断政治源流中各种力量的平衡是否有利于行动[3]。三大源流间相互独立,各有自身的动力和规则,适当的时机下三大源流发展成熟,此时“政策之窗”开启后三大源流得以汇合,某一问题被提上政策议程的机会就会增加。

多源流模型被广泛的用于我国各个领域的政策分析,其对我国某些政策的出台具有很强的解释力,但同时应当看到,多源流理论是建立在美国政治体制背景之下的,我国的政治体制与美国完全不同,机械的运用多源流理论解释我国某些政策形成很容易出现“水土不服”的情况,故已有不少学者对其在中国情境下的使用进行了研究[4-5],应注重多源流理论与我国特有的决策情境的结合。

三、中国农地流转政策的多源流模型分析

(一)中国农地流转政策过程的三种源流

1.问题源流:农地流转问题的建构

农地流转政策形成的问题源流中主要包括三个突出的社会问题:

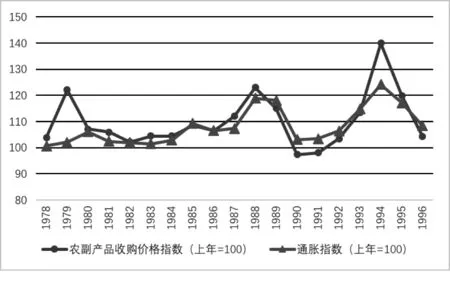

(1)农地经济效益低下问题。鉴于数据的可得性,本文收集了1978年至1996年中国农副产品收购价格指数及相应的通胀指数,详见图1。从农地流转政策尚未发育(1984、1985年前),到其萌芽、探索阶段,农副产品收购价格指数与通胀指数相差很小,有的年份甚至低于同期通胀指数,随着农产品种植成本的逐年增加,农地收益增长十分有限,这种现实情况更促使农民不愿通过传统的小农经营进行农业生产,对农地流转政策的需求逐步增大。

(2)粮食安全问题。目前我国农村经济的发展已经进入了一个新的时期,农产品供给相对过剩,导致了农产品价格出现下滑,农地相对收益下降。在无法扩大农地经营规模、释放农地资本的情况下,单纯依靠种地来提高农民收益显然不切实际,因而农地撂荒现象的出现是农民作为理性经济人的正常选择[1],农地撂荒直接影响着国家粮食安全。

图1 1978—1996年农副产品收购价格及通胀指数

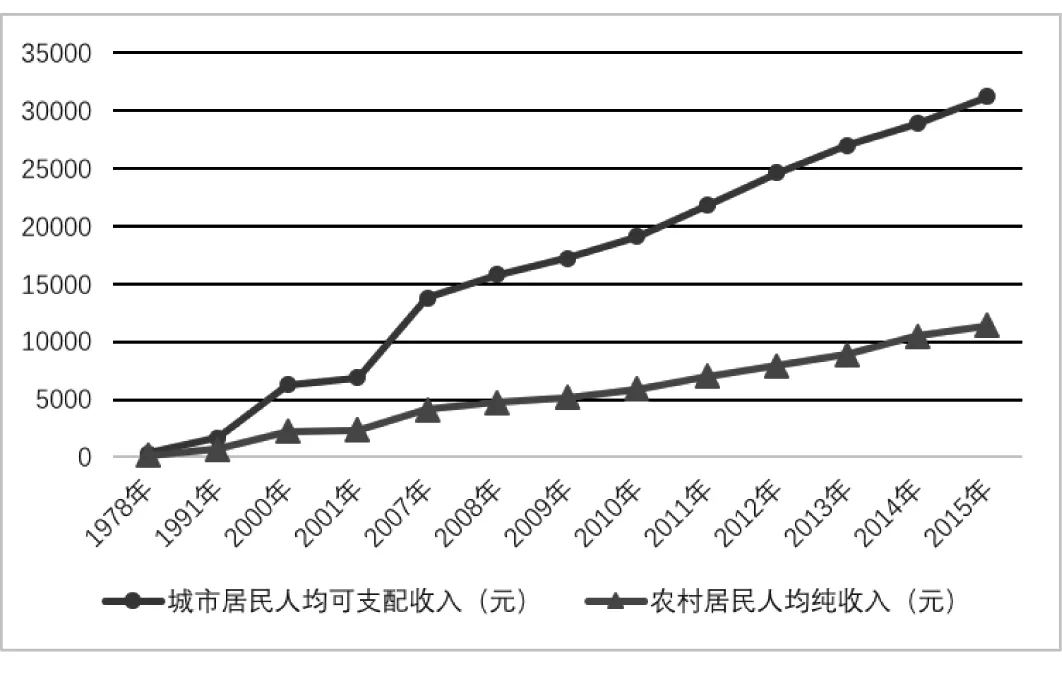

图2 1978—2015年部分城乡居民收入

(3)城乡差异显著问题。农村家庭承包制并未从根本上改变我国城乡二元体制,使大部分农民束缚于土地之上,传统的农业耕作方式无法使农民收入实现快速增长,且长期以来农地的资产属性处于被压抑的状态,价值无法显化,城乡发展差距被逐渐拉大。从图2可以看出,我国城乡居民收入差距逐年增大。

2.政策源流:农地流转政策如何形成

在多源流模型里,政策源流产生于政策共同体——一个包含着官僚、国会委员会成员、学者和思想库中的研究人员的网络,网络成员共同关注某一政策领域中的问题。在我国,政策共同体主要由政府官员、学者及各类专家构成。

学者们对农地流转问题的研究是紧跟相关政策的出台的,在农地流转的政策源流的政策共同体中,起主导作用的还是政府官员(政策制定者),学者们的研究更多的是放在政策出台后如何执行的问题上,是在现有政策框架内的创新。这种情况的产生可能与农地流转本身的特殊性有关,因为农地不允许流转以及流转的不规范,引发了一系列社会、经济问题,这些问题促使相关政策发生了转变,政策的转变又引导了学者们进行相关研究,这些研究支持了政策的变化,并推动政策向更完善的方向发展。在农地流转的政策源流内,就形成了一个由政府官员主导的,学者们参与的政策共同体,共同推动政策不断完善。

3.政治源流:政治环境的变化

政治源流也是农地流转政策形成过程的重要组成部分,国民情绪变化、意识形态等以及利益集团压力活动等因素都会通过政治源流影响政策形成。

(1)国民情绪。农地流转政策的转变在很大程度上受国民情绪的影响。小农经营对农地碎片化的耕作不可避免的造成了农地经济效益低下的问题,再加之农地不能自由流转,资本资产属性被压抑,造成了广大农民种地收入低的问题。在这种现实情况下,一些农民选择从事非农产业,但又不愿无偿退出农地的承包经营权,于是他们希望能将农地流转,这样既可以从事非农产业,又可以获得部分农地流转收益;与此相反,一些大户、企业等希望通过承包农地以进行规模生产,获取规模效益。市场上产生了对农地流转的供求,此时国民情绪更偏向于支持农地流转,所以,即使在政策不允许时期,仍有少部分农民自发地进行了流转。

(2)执政党意识形态。随着社会经济的发展,执政党对农地流转政策的意识形态在转变,如2015年5月26日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对耕地保护工作做出重要指示,强调了土地流转和多种形式规模经营的重要性。这种对农地流转持赞同态度的执政意识形态同样推动了政策的转变。

(3)媒体的力量。信息化时代下,媒体的报道很容易对公众情绪及执政党意识形态产生影响,进而影响政策议程。近年来有关“土地流转”的媒体报道有着明显的增长,增加的媒体报道会对土地政策的变化产生影响,也会吸引社会成员的关注。这就形成了一个循环,媒体受到政策和民众关注度的影响,增加报道量,增加了报道量后推动了政策的变动并引起更广泛的关注,从而引发报道量的继续增长。

在农地流转政策的政治源流中,媒体对政策的关注度既受到国民情绪和执政党意识形态的影响,同时又反向影响国民情绪和执政党意识形态,这种以媒体、民众为主体的新兴集团推动了农地流转政策变化。

(二)三流汇合的实现

1.政策之窗的开启

政策窗口是政策建议的倡导者提出其最得意的解决办法的机会,或者是他们促使其特殊问题受到关注的机会[3]。

农地流转政策之窗的开启是中国共产党第十七届三中全会的召开,会议审议并通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,农地流转被正式提上了政策议程。政策之窗的开启为未来农地流转指出了明确的发展方向,使其进入更具规范性与灵活性的新阶段。

2.政策企业家与三流汇合

政策之窗开启的机会是稍纵即逝的,这就要求政策企业家必须迅速抓住机会开始行动,否则政策之窗就会关闭。中国共产党第十七届三中全会的召开后,一些政策企业家抓住了机会,如安徽帝元现代农业投资发展有限公司与中信信托合作,成立了土地流转信托项目,与宿州市政府签署协议流转了5400亩土地,推动了农地流转的政策实践。

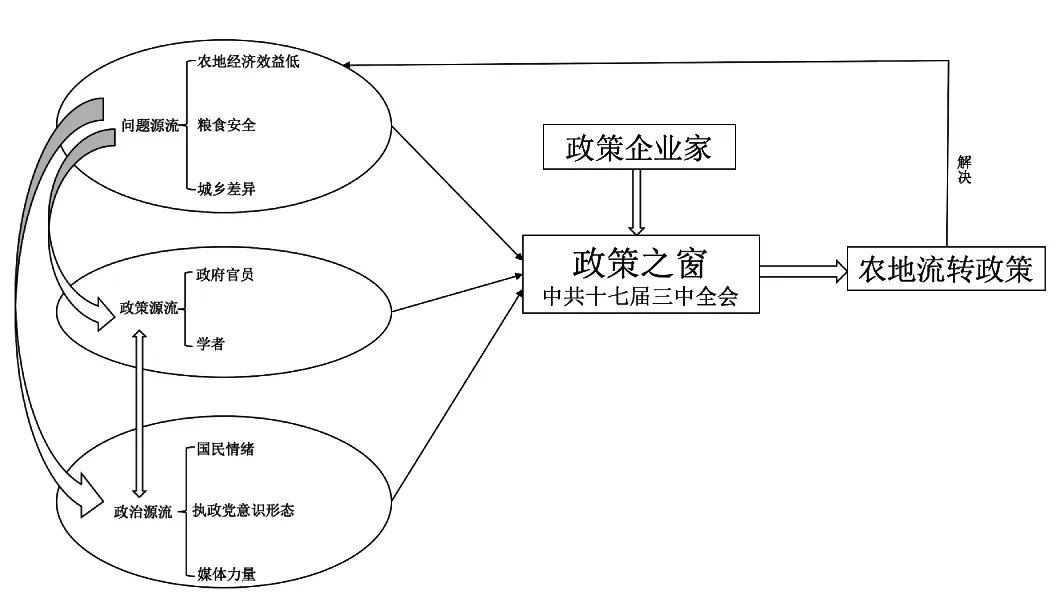

综合上述分析可以看出,农地流转政策过程是按照多源流模型的基本轨迹发展的,是三大源流的汇合下开启了政策之窗的结果,详见图3。

图3 农地流转政策的多源流模型

四、结论与讨论

(一)结论

综合上述分析,中国农地流转政策的政策过程是按照多源流模型的基本轨迹发展的。中共十七届三中全会的召开开启了政策之窗,在政策企业家的推动下,问题、政策、政治三流汇合,推动了我国农地流转政策的形成,表明农地流转政策的形成与多源流模型的内在逻辑具有一致性,多源流模型对分析农地流转政策的形成过程有一定的适用性。

具体来看,导致农地流转政策形成的问题源流主要由农地经济效益低下、粮食安全及城乡差异问题构成;政策源流中的政策共同体主要由政府官员和学者构成;政治源流的形成主要受国民情绪、执政党意识形态和媒体力量的影响。

(二)讨论

上文的分析表明农地流转政策的形成与多源流模型的内在逻辑具有一致性,但由于我国政治体制与西方存在本质差异、政策本身具有一定的特殊性等,用多源流模型解释中国农地流转政策的过程中,出现了一些中国情境下的特点,具体表现在三个方面:

(1)三大源流各自发挥的作用具有明显差异。农地流转政策形成的三大源流中,问题与政治源流对政策最终形成产生了较明显的影响,政策源流的影响相对较弱。而且,当三大源流汇集,政策之窗开启时,政策企业家发挥的作用也很小。从各源流内部来看,问题源流中的三大问题都十分突出,使问题源流在农地流转政策形成过程中发挥非常显著的作用;从政策源流内部看,政府官员发挥的作用要比学者强;政治源流也对推动农地流转政策议程起到了显著作用,在政治源流内部,执政党意识形态、国民情绪发挥的作用都很突出,媒体力量发挥的作用在逐步增大。

(2)三大源流之间相互影响。金登的多源流模型指出三大源流在汇合前是相互独立的,但在中国情境下,农地流转政策过程中,三大源流间是相互影响的。农地经济效益低下、粮食安全及城乡差异问题的产生,引起了政府官员及学者的关注,同时也影响着国民情绪、执政党意识形态及媒体的关注度,在各方因素的共同推动下,农地流转政策逐步形成。可见,问题源流的产生直接推动了政策源流和政治源流的发展,政策源流与政治源流同时也在相互影响彼此。三大源流间的相互作用是多源流模型在中国情境下的体现。

(3)政策企业家身份的复杂性。农地流转政策过程中,政策企业家由两部分构成。一部分与西方国家的政策企业家相似,但这部分政策企业家推动政策转变的能力十分有限,不足以直接推动政策向着有利于自己利益诉求的方向发展。还有一部分政策企业家的身份具有双重性,他们既是在政策之窗开启时推动政策提上议程的关键角色,还可以近距离接触政策制定系统,如有些政策企业家既是政策企业家,同时还有可能是政府官员、专家等,他们可以同时活跃于三大源流之中[2]。这类政策企业家推动政策转变的能力较强,政策之窗开启时往往是这部分政策企业家抓住机会推动政策议程。

可见,虽然农地流转政策的形成与多源流模型的内在逻辑具有一致性,但在我国特殊的政治体制下,运用多源流模型分析具体政策时还应注意模型在中国的适用性问题。