《寻梦环游记》隐喻叙事分析

2018-08-14郑红莲

郑红莲

摘 要:隐喻叙事是《寻梦环游记》的一大特色,也是影视作品常用的叙事策略。影片打破以往生死对立的传统认知,以“人生即旅程”这一经典概念隐喻为主线,运用隐喻思维把生与死融合为一个有机整体,将影片中的人物、故事情节、时间空间等要素整合于“人生即旅程”建构的多個心理空间中,凸显独特的生命意义。本文具体阐述了人生隐喻、死亡隐喻与家族隐喻三个经典概念隐喻在影片中的意义建构路径及其对影片主题的支撑作用。

关键词:《寻梦环游记》 隐喻叙事 概念映射 人生隐喻

一、引言

《寻梦环游记》(英文名COCO)是迪士尼·皮克斯2017年最新出品的动画电影。影片以“亲情与梦想”为主题,叙述了出身于鞋匠家庭的小男孩米格一心梦想成为音乐家的故事。米格希望自己能和偶像埃内斯托·德拉克鲁兹一样,创造出打动人心的音乐,但他的家族世代却一直禁止所有家庭成员接触音乐。尽管如此,米格仍痴迷于音乐,无比渴望证明自己的音乐才能,后来却因为一系列怪事,来到了五彩斑斓又光怪陆离的亡灵世界。在那里,米格遇见了害怕被女儿COCO遗忘的落魄乐手埃克托,他们一起踏上了探寻米格家族不为人知的往事的奇妙之旅,并开启了一段震撼心灵、感动非凡、永生难忘的旅程。

隐喻叙事是《寻梦环游记》的一大特色,也是影视作品常用的叙事策略。动画电影以虚构为主要特征,虚构需要丰富的想象力与情感,隐喻叙事正是想象与情感最好的表征方式。《寻梦环游记》以“人生即旅程”这一经典概念隐喻为主线,打破以往生死对立的传统认知,运用隐喻思维将生与死融合为一个有机整体,把影片中的人物、故事情节、时间空间等基本元素整合于“人生即旅程”这一核心概念隐喻宏观建构的多个心理空间中,凸显亲情、爱情和生命存在的价值,诠释了不一样的生死观。影片还通过隐喻叙事以轻松而又深刻的形式重构了死亡概念。

二、概念隐喻理论

Lakoff and Johnson(1980;1999)提出的概念隐喻理论经常被作为重要的意义建构工具运用到影视和文学作品叙事中。概念隐喻理论认为隐喻不仅仅是语言的问题,更是思维的问题,是人类认知和建构世界的一种方式。这种思维方式具体表现为一种由旧知向新知的递归扩展,由已知向未知的延伸和渗透,是熟悉化与非熟悉化的波浪式连续转化过程(Lakoff & Johnson,1980)。Lakoff & Johnson(1980:3)把隐喻看成是一种跨域操作的人类思维能力,“我们赖以思考和行动的一般概念系统本质上是隐喻的”,即隐喻既是一种修辞手段,也是一种特殊的、影响我们行动和思维的心理和神经映射机制。隐喻思维产生于人类自身与外在物理世界的互动体验,是身体、经验、大脑和心智的共同产物,是主观判断与感觉运动经验相连接的结果。概念隐喻作为心理结构能够影响人们的思维和行动。

概念隐喻理论的核心思想是概念系统本质上是隐喻的,且抽象概念的生成机制是隐喻映射(王馥芳,2015)。从结构上看,隐喻是源域(source domain)与目标域(target domain)两个概念域之间的系统性映射(mapping),即将源域的基本结构概念映射到目标域上,通过前者来理解后者。隐喻映射受“恒定原则”制约,是凸显目标域典型特征的单向、部分的映射,映射过程只能从源域映射到目标域,且不会改变两者本身的内在图式结构(Lakoff & Turner,1989)。概念隐喻体系可分成概念隐喻(隐喻的深层结构)和隐喻语言(隐喻的外在表现)两个层次。根据概念隐喻理论,概念隐喻由复杂隐喻构成,复杂隐喻则由基本隐喻组成,复杂隐喻和基本隐喻之间构成层级关系,低一层级的隐喻映射总是继承高一层级的映射(王馥芳,2015)。概念隐喻是始源域和目标域之间的系统性映射,隐喻语言则是概念隐喻在语言形式上的具体体现,因此隐喻从本质上说是概念性的,而不是语言性的。Lakoff & Johnson根据隐喻的概念系统,把概念隐喻分成结构隐喻(Structural Metaphor)、本体隐喻(Ontological Metaphor)和方位隐喻(Orientational Metaphor)三大类。结构隐喻以一种概念的结构来构造另一种概念,如“生活就是旅途”(Life is journey)。本体隐喻将抽象和模糊的感情、思想、事件、心理活动等无形的概念看作是具体、有形的实物,如“炙热的爱情”(burning love)。方位隐喻以空间方位概念为始源域,向其他认知域或目标域进行映射从而获得抽象意义的具体表征,如“很嗨”(feel up)。值得注意的是,结构、本体和方位这三种类型的概念隐喻之间并没有绝对的界限,有时一个隐喻可能涉及到其中两个甚至多个类型的特点。

概念隐喻理论的哲学基础是体验现实主义(embodied realism),其基本思想是“我们的心智、理智、意义和概念不但根本上源于而且本质上是通过身体和环境之间的互动所产生和建构的,它们的产生和建构主要有赖于体验(embodiedment),特别有赖于视觉和运动能力”。而且,体验现实主义是“以人与自然的互动为存在的本原”(王馥芳,2017)。概念隐喻理论为我们理解理性提供了一种新视角,即理性本质上是体验性的、百科性的、想象性的,而并非是超验的、纯粹的、逻辑的。概念隐喻理论提出的隐喻是用来定义概念系统本质的思维能力这一观点,正是基于人与自然互动产生的体验性经验。因此,概念隐喻的建构、阐释、理解与个体的体验性经验密不可分。

三、影片中的经典概念隐喻

(一)人生隐喻

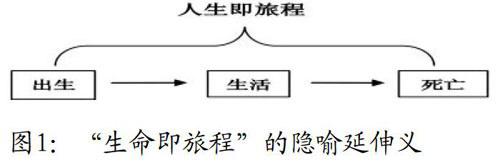

人生隐喻是整部电影的核心概念隐喻,决定和支配着故事发展的脉络与信息流。按照绝大多数民族思维习惯,人的一生由三部分组成:出生、生活和死亡。由于出生和死亡相对短暂,因此在传统隐喻叙事中,人们往往着重关注和描述第二部分,即生活本身,把其视为人生的核心内容,将出生和死亡看作生命的开始和终结,寥寥几笔带过。大多数影视作品也遵循这一普遍认知规律,极力凸显生命个体活着的状态和意义。关于人生最典型的概念隐喻为“人生即旅程”,它被认为是一个人类共同的概念结构,已经嵌入我们的日常生活和思维习惯中,当我们提及人生概念时,使用最多的语言是用来描述旅程的词汇。在概念隐喻“人生即旅程”中,旅程是源域(source domain),人生是目标域(target domain),通过系统性概念映射(systematic conceptual mapping),“旅程”的范畴结构投射到目标范畴“人生”的范畴结构上,并激活一系列的本体对应关系(ontological correspondence),如旅程的起点对应新生命的诞生;旅行者对应生命个体;旅行同伴对应伴随个体成长的亲人、朋友、同学等人;旅途中遇到的障碍和挫折对应个体生活实践中面临的种种困境;旅途中选择和使用的出行工具对应个体的生活态度和生活方式;旅行距离对应个体生命的长度;旅途中遇见的不同风景和天气对应生活中个体经历体验的甜酸苦辣故事;旅途的终点对应生命的结束。根据隐喻结构,电源形成了“人生伴侣”“人生起伏”“生命之旅”“人生美景”“命运坎坷”“生命终点”“生命过客”“生活一帆风顺”“生活中的阴晴雨雪”等多种隐喻语言表达。

与其他影视作品着重凸显生命个体活着的状态和意义的表征方式不同,《寻梦环游记》重新诠释了传统人生隐喻观的内涵,将“生命即旅程”的隐喻义延伸至死亡概念(见图1),认为死亡并非生命的终结,而是人生旅程的延续、全新的开始,即人在身体器官停止運动后尽管停止了呼吸和心跳,但思想并未停止,从生者世界进入亡灵世界,开启亡灵之旅,个体的思想意识依旧鲜活。生者世界和亡灵世界各自独立又平行地共同存在于宇宙的不同空间,甚至在亡灵节前夜,万寿菊花瓣桥能将亡灵世界和生者世界奇妙地连接为一体,生者与死去的亲人可以跨越生死界限,相互穿越拜访,交流思想感情。人与亡灵除了外表的不同,在很大程度上并没有区别,在亡灵世界,同样有人生旅途的种种际遇,有生者世界的人情冷暖、喜怒哀乐,甚至也能追求自己的梦想。而不管在生者世界,还是亡灵世界,个体追逐梦想的过程,都是历经千帆的生命旅程。影片中人生隐喻的取舍选择和附加意义,丰富了观众对人生概念的联想,使得现实生活中的不可能通过电影的隐喻叙事得到自然流畅地呈现,进而激发观众的共情与想象体验。

(二)死亡隐喻

隐喻的双域观认为,人们总是利用熟悉的、具体的事物去把握未知的、抽象的事物。电影世界为了激发观众的体验性经验,使观众尽快地接受影片提出的新概念范畴,常常采用隐喻叙事的方式来阐释人类未知的、不确定的事物。死亡是人们日常生活中的一个忌讳的话题和默认的禁区,无论是潜意识里,还是文化认知上,谈论死亡似乎都是不吉利的,但死亡又是每个人自出生以来必须面对、无法逃脱的命运。由于传统观念认为死亡是生命意义的终结,所以一般人总是害怕面对死亡,亡灵世界也总被认为是阴森莫测的。因此,传统影视作品中的隐喻叙事常常把死亡视为人生的终结,当生命结束了,所有的故事戛然而止,时空停滞。大多数影视作品对于死亡话题的描述,倾向带有畏惧、恐怖、悲惨或遥不可及、陌生奇异等情感因素。然而在《寻梦环游记》中,导演创造性地提出“终极死亡”这一新概念,颠覆了“肉体死亡即生命结束”的传统死亡隐喻观。“终极死亡”在隐喻的基础上运用心理空间理论和概念整合理论融合了人们熟悉的死亡、生命、记忆、遗忘等多个概念(如图2所示),提出身体器官的衰竭并不是真正意义上的死亡,也不是生命存在的对立面,而是走向另一个世界的生命延续。影片认为真正的死亡,是被人彻底遗忘,一旦被生者世界的人们永远忘记,亡灵就会完全消失得无影无踪,进入真正的死亡之旅。影片中一条重要的叙事线索就是落魄歌手埃克托害怕面对灰飞烟灭的终极死亡,为了不让年迈、逐渐失忆的女儿KOKO忘记自己,他一直怀揣着家庭合影,绞尽脑汁地希望回到生者世界把照片放到家族祭坛上,让后人永远记住他,使自己能在亡灵世界继续生存,也能在亡灵节这一天回到生者世界与亲人团聚。

亡灵世界是影片的一大亮点,其构建了一个不同寻常的亡灵世界语义框架,为死亡隐喻的解构与重构提供了框架支撑。在此框架下,肉体的死亡仅意味着进入亡灵世界的新旅程,死去的人们在新世界里可以开始新的生活。影片中构建的墨西哥亡灵世界,与传统概念中的阴森可怕气息截然不同,是一个有音乐、鲜花、欢笑声而且很有人情味的地方,比生者世界还要喧嚣热闹。这里的亡灵,和生者世界的人们一样,拥有各自的职业、身份和生活,也会死老病死,有感觉和意识,有梦想和追求。由于此语义框架激发出人们的日常生活体验,所以尽管影片中所有的亡灵角色都是骷髅,但是观众不仅不会觉得恐怖,反而感觉个性鲜明生动,栩栩如生。影片中描绘的亡灵节犹如新年般热闹隆重,人们在墓园祭拜先人的情景仿佛是走街串巷拜访亲朋好友,温馨感人。正是在亡灵世界新语义框架中,人们改变了对传统死亡隐喻的认知,对死亡概念有了新认知,从而建构出新的死亡隐喻,即“肉体死亡是生命的延续,终极死亡是被人遗忘”。在此心理结构中,身体的死亡并不可怕,可怕的是被人遗忘而心灵死亡,被世人遗忘才是生命的终结。可以说,在一定程度上传统死亡概念被赋予了鲜活的生命,只要有记忆,生命就会一直存在。

(三)家族隐喻

家族隐喻给影片注入了亲情与温度,也是打动观众的核心要素,米格的梦想之旅一直充满着浓浓的家族亲情。从社会学角度出发,家族是指有血缘关系的人组成的一个社会群体,是多代同堂的大家庭,维系家族存在的是家庭成员共享的家族文化。对于现代都市人而言,家族是个既遥远又亲切的话题,与现代核心家庭的小、快、方便的生活理念完全不同。家族文化以凝聚与传承为核心,强调家族的集体力量和为家族而活的人生观。家族文化让家族成员对家庭具有强烈的归属感和浓厚的家族团体意识,最能体现家族文化的习俗是一年一次的拜祖、祭祖活动,通常由年长的族长带领全体家庭成员进行。

在《寻梦环游记》中,以米格曾曾祖母为祖先的五代人组成的家族既是血缘关系的集合,也是母系家长制度的体现。影片对家族文化的隐喻叙事,在米格大家庭里演绎得诙谐幽默、深入人心。影片的主要线索是主人公米格为了追求音乐梦想,无视家族诅咒,历经了种种艰辛与磨难。导演通过影片传递这样的家庭观念,背叛家族意味着分裂与割离,会受到被家人遗忘的严惩和遭受终极死亡的厄运。家族概念在电影叙事中表征出强烈的凝聚语义流,概念隐喻“家族即凝聚”占据家族概念范畴的核心主导地位。《现代汉语词典》(第5版)中,“凝聚”列出的第一个义项是“气体由稀变浓或变成液体”。在“家族即凝聚”隐喻中,凸显物质由稀变浓、从量变到质变飞跃的典型特征。通过系统性概念映射,源域“凝聚”的范畴结构投射到目标域“家族”范畴结构上,激活以下本体对应关系:气体由少变多对应家族成员的不断增加;物体力量的由弱变强对应家族对抗外部侵犯的力量增强;物质由分散到凝固对应家庭由分裂多变走向团结与稳定;物体由部分形成整体对应成员由少到多组成家族;物质内部成分之间的距离缩短对应家庭内部成员之间的关系愈加亲密。正是在凝聚的强大力量下,亡灵世界的米格家族共同揭穿了冒牌歌神埃内斯托·德拉克鲁兹的真实面目,让米格得以及时返回生者世界,也打破了家族禁止音乐的咒语。影片中,米格的曾祖奶奶是家族中联系先辈和子孙后代的纽带,既是家族的象征,也是影片叙事的主要线索人物。与其说整部影片以KOKO奶奶来开头和结尾,不如说概念隐喻“家族即凝聚”这一预设主题贯穿故事始终,前后呼应。“家族即凝聚”隐喻更是在影片的结尾得到完美的诠释:在新的一年亡灵节,所有家庭成员,不论是已故的还是在世的都聚集在一起载歌载舞、享受团聚,进行一年一度的敬祖仪式。正是这种凝聚的力量,使得米格家族枝繁叶茂,在新的一年又有新的成员加入。

概念隐喻“家族即凝聚”在一定程度上更新了人们对现代家庭的认知。当代社会普通家庭一般由父母与子女两代人组成,子女成年或婚后离开父母形成新的家庭,越来越快的生活节奏使得晚辈对长辈的问候、拜访大多出于客套,人们对自己的祖先更是甚少关注,家族和亲情意识变得越来越淡薄。通过概念隐喻“家族即凝聚”的凸显,《寻梦环游记》有益于激发观众思考与正视传统家族文化的当下价值,反思家庭概念意义动态构建的历史变迁,从而产生较好的共鸣效果。

四、结语

电影的魅力,在于通过视觉画面、声音效果等多模态形式向观众提供无限的想象空间和尽可能丰富的解读可能。隐喻的恰当运用能增强电影叙事的开放性、增加电影情节的复杂性,具有保持故事情节前后连贯、浑然一体的连接效应,有利于提升影视作品与观众的情感共鸣。本文详细论述了迪士尼动画片《寻梦环游记》的隐喻叙事风格,具体阐释了人生隐喻、死亡隐喻与家族隐喻三个经典概念隐喻在影片叙事中的意义建构路径,及其对影片主题“亲情与梦想”的重要支撑作用。人生、死亡、家族这三个息息相关的主题演绎了普通人生活中的亲情和追梦之旅。此外,电影《寻梦环游记》还使用了“爱是旅途”“音乐使生活更美好”“孩子是未来”等其它被观众广为接受的概念隐喻来增强故事内涵,例如概念隐喻“爱是旅途”生动刻画出落魄乐手埃克托失而复得的爱情,凸显出爱情的弥足珍贵和爱情之路的坎坷崎岖。

参考文献:

[1]Lakoff,G.Women,Fire,and Dangerous Things:

What Categories Reveal about the Mind[M].Chicago:University of Chicago Press,1987.

[2]Lakoff,G.& M.Johnson. Metaphors We Live

By[M].Chicago:University of Chicago Press,1980.

[3]Lakoff,G.& Johnson,M.Philosophy in the

Flesh:the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought.New York:Basic Books,1999.

[4]Lakoff,George & Turner,M.More than cool

reason:A field guide to poetic metaphor[M].Chicago:University of Chicago Press,1989.

[5]王馥芳.認知语言学反思性批评[M].北京:外语教学与研究出版社,2015.

[6]王馥芳.体验现实主义:理论争议和挑战[J].北京科技大学学报(社会科学版),2017,(4).

An Analysis on Metaphorical Narration of KOKO

Zheng Honglian

(School of International Education,Nanchang Institute of Technology,Nanchang 330099,China;Institute of Foreign Languages,Beijing Foreign Studies University,Beijing 100089,China)

Abstract:Metaphorical narration,a frequently-used narration strategy in film works,is a typical feature of the film KOKO.The classical conceptual metaphor LIFE IS A JOURNEY as the thread running through the film changes our traditional cognition towards the antagonism between birth and death.With metaphorical thinking,the film integrates life with death and highlights the significance of life in organizing the key elements of the story,such as figures,plots,time and space.It mainly illustrates the meaning construction of life metaphor,death metaphor and family metaphor.

Key words:KOKO;metaphorical narration;conceptual mapping;life metaphor