新建本科院校转型发展背景下大学生法治思维养成研究

2018-08-09官国权

官国权

(武夷学院 马克思主义学院,福建 武夷山 354300)

十八届四中全会首次以依法治国为主题,提出要运用法治思维和法治方式解决问题,“对于一个社会来讲,法治能否取得成功,直接依赖于社会的公共决策者和广大公民是否普遍接受与法治理念相适应的思维方式——法治思维。否则,法治社会、法治国家就无从谈起”。[1]从社会公民的角度,浙江大学蔡晓卫教授认为,“法治思维是公民按照法律的规定、原则和精神对所遇到或所要处理的问题进行分析、综合、判断和解决的思想认识活动与过程,是将法律规定、法律知识、法治理念付诸实施的过程。”[2]大学生作为社会法治教育的重要力量,其法治教育程度和法治思维的状况直接影响着法治中国的进程。截止2015年,我国新建本科院校达到403所,接近全国普通高校的一半,新建本科院校大学生成为我国接受高等教育大学生的重要组成部分。新建本科院校大学生的法治思维状况很大程度上体现着当前大学生法治思维现状。

一、新建本科院校大学生法治思维现状特点

新建本科院校,在新的教育改革理念引导下积极向应用技术型教育转变。在转型发展的大趋势下,学生在宿舍管理、网络服务、校外实习实训、校园安全事故、学生创业等方面出现很多法律新问题、新诉求,学生维权意识越来越强,但学生法治思维状况总体来讲却不容乐观。

(一)关注法治事件及法律新闻,但法律知识相对匮乏

进入信息化时代,倚仗自媒体的网络便利,大学生有更多的机会和条件去关注重大的法治事件和法治新闻,如“复旦投毒案”“念斌投毒案再次立案”“秦火火网络造谣案”等,学生能积极参与讨论并发表言论。但新建本科高校大部分没有开设法律专业,学生的法律知识基本通过媒体和公共必修课“思想道德修养与法律基础”的后三章内容来学习,缺乏基本的法律概念、法理、法律逻辑知识。在笔者任课的2016级新生中调查,有75%的学生解释不清“违法”与“犯罪”的区别,对“我国现行宪法是哪一年宪法?”,竟有83%的大学生回答错误,在“思想道德修养与法律基础”课堂上对法治案例的分析,学生基本都只能从道德思维去分析,而此道德分析也往往欠缺理性。

(二)健全法治的愿望明显增强,但规则意识明显落后

大学生们健全社会主义法治的要求是十分强烈的,在对“佘祥林案”“赵作海案”“聂树斌案”等冤案的讨论中,往往表现出对法治正义的呼吁及法治必要性的认同。但在现实学习生活中,当前大学生的规则意识却明显落后。有旷课、迟到经历的学生比例居高不下,仅在2016年,笔者所在校园中出现了刮花他人私家车,伪造、假冒电动车车牌,销售赃车,盗窃室友笔记本电脑等一系列事件。在其他同类院校当中也出现了高考、自考“助考”,校园“替考”,人身伤害、盗窃、甚至还出现了极端重大的故意杀人案件等。

(三)权利意识明显增强,但运用法律武器的能力欠缺

现在大学生基本为“95后”,个性强,主体意识浓厚,他们的权利意识较以往任何时候都更强。新建本科院校在转型发展过程中,出现了如公寓的社会化管理,实习实训待遇矛盾,知识产权等问题,大学生开始从法律的角度寻找各类诉求,如开始从合同法寻找提高教学质量的诉求、从程序公正角度寻找奖助学金颁发的问题,从隐私权寻找个人信息的保护等。但是,从现实情况来看,学生法律维权行为,大多具有自利、片面的特点,对法律法规的理解不到位,往往只看到权利,而忽略了自身的义务和责任,缺乏基本的法律维权程序。很多时候演化成“以法律的名义”进行网络传谣等非法行为。

(四)法治知识需求提高,但功利目的较明显

新建本科院校在向应用技术型转型过程中,学生对专业技能、就业求职、创新创业的关注力大大提高,对与自身利好的法律知识关注并积极学习,如合同法、合伙企业法、公司法、税法、知识产权等法律知识。但是大部分学生甚至教育者未能把法治思维教育作为素质教育的重要组成部分,法治通识教育课程少,学生法治思维方式欠缺,把法律当成信仰还存在较大的距离且学生缺乏基本的法律实践活动。

二、影响地方高校大学生法治思维形成的原因分析

(一)功利化学习影响着大学生法治思维的形成

2014年河北建筑工程学院一份调查显示:“85%的同学学习的目的是 “为了找一份更好的工作”、“赚更多的钱”,73%的同学认为文史哲等知识“没用”,只有不到10%的同学是为了“做学问、提高自身修养”。这些数据在一定程度上反映出了大学生对于学习的功利主义及实用主义的态度。”[3]在这种价值取向下,大部分学生仅仅把法律知识当成工具,未能从综合素质的角度去对待法治思维的养成。

(二)当前社会不良风气影响着大学生法治思维的形成

全媒体时代“信息大爆炸”,信息渠道大大增多,各种社会负面新闻或伪新闻,在大学生的“微信朋友圈”等迅速传递,大学生思维活跃,而阅历不足,未具有理性的批判精神又易于盲从,公交车上是否应该给老人让座、“碰瓷”、“不与陌生人接触”、“权大于法”等彰显社会不良风气的信息充斥大学生头脑,这使得“三观”正在形成的大学生容易受社会不良风气的影响,认为“背景、人情、关系”决定一切,“权大于法”,很难形成对法的信仰,并影响着大学生法治思维的形成。

(三)高校法治化进程缓慢影响着大学生法治思维的形成

1.学生工作法治化不足影响着大学生法治观念的形成

许多高校学生管理工作者,还保留着传统的“人治”思维,强制性的行政管理手段普遍存在,漠视学生的合法权利,在赋予学生利益如评选奖助学金等行为上不重视程序合法。这种管理环境对于心智未熟的大学生来说,容易对他们产生负面的影响,并阻碍他们法治思维的形成。

2.学校法治教育不足影响着大学生法治思维的形成

新建本科院校主要依靠“思想道德修养与法律基础”课程来实现法治教育,但该课程学时少,班级大,涉及法律内容章节偏少,教学效果极其不明显;与法律有关的公选课程较少,学生申报选修积极性不高,部分专业也不重视相关的法律延伸课程;校园文化建设中偏向娱乐性活动,对法治学习宣传活动组织不够到位。

3.依法治校环境影响着大学生法治思维的形成

新建本科院校大都由于办学时间较短,处在发展起点,传统的行政管理色彩还较浓厚,高校法治化进程远远落后于其他211或985高校。这主要体现在,很多新建本科院校未成立申诉委员会,在对学生处分过程中不注重程序正义,很多高校在涉及学生重大事项决策过程中,基本没开过听证会,在让学生参与民主决策和救济保护上基本还未有相关认识和措施。

(四)家庭教育主客观因素影响着大学生法治思维的形成

传统家庭“人情世故”等消极思想对在校大学生产生重大影响,家长习惯于在入学或就学、就业过程中以“找熟人”方式解决问题,这对于在校大学生法治思维养成产生重大影响,此外,家庭教育客观环境因素也对学生的法治思维状况有影响,来自沿海城市的学生更具有法治思维,更懂得用法治方式来处理看待问题,而来自山区或西部贫困家庭的学生反而在法治思维方面更加滞后。

三、新建本科院校大学生法治思维养成途径分析

(一)把握新建本科院校大学生的思想特点,把法治思维融入学生思想政治工作中

首先要加强辅导员法治思维能力的提升。要把法治思维能力作为辅导员职业技能的重要组成部分,适当招收具有法学专业科班的辅导员队伍,适时利用辅导员协会平台开展法治素质培训,转变辅导员单纯靠行政管理的命令模式,养成合法、合规,讲究程序的工作习惯,要将法治思维及方式贯穿于学生违纪处分、奖助学金的评选、宿舍检查等环节,将法治教育与纪律教育、思想品德教育融合;要培养学生法律主体的意识,要尝试在部分领域实行“契约化”管理,将单方行政行为转变为双方意愿,共同遵守约定;要培养学生公民意识,责任意识,让学生充分了解作为年满18周岁的完全民事行为能力人,要从法治角度思考自己的行为后果;要树立学生对法律信仰的理念,“法律如果没有被信仰,就是形同虚设。”[4]

(二)加强高校依法治校氛围

十八届四中全会提出 “法治中国”,对高校依法治校提出了新的要求,学校要按照相关法律要求,涉及学生重大事务的决定要召开听证会,邀请学生代表、教师代表、学生相关部门进行听证,提高学生法治民主意识,“学校的一切工作都是为了学生健康而全面的发展,因此必须逐步扩大大学生参与学校相关的民主管理决策的广度和深度,从实践中培养学生的权利意识、责任意识和契约意识,这应当是一条有效的捷径”。[5]有条件的学校应成立学生法律援助中心,让学生在碰到疑难问题时,有法律咨询的地方,成立申诉委员会,给予学生相应法律救济渠道。

(三)将法治思维养成与心理健康教育工作有机结合

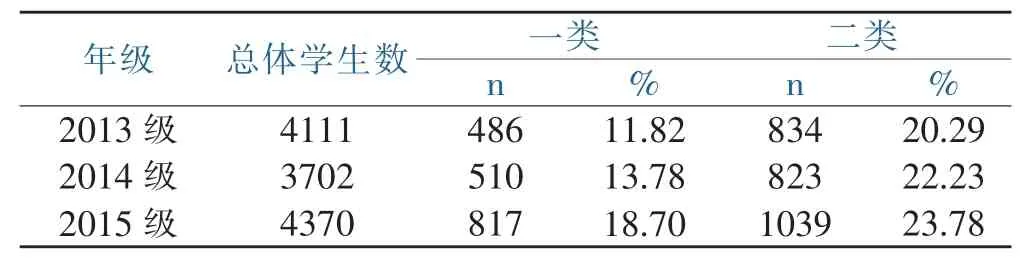

北京大学精神研究所研究员王玉凤研究表明:大学生中有16%至25.4%的有心理障碍,尤以焦虑不安、神经衰弱、强迫症等为主。[6]从武夷学院2015级心理测查报告显示,与2013级和2014级心理普查结果相比,2015级学生的心理健康总体水平有非常明显的下滑(见表 1)。

表1 2013、2014、2015级一、二类检出率比较Tab.1 Comparison of one and two detection rates for Grade of 2013、2014、2015

大学生心理健康教育与法治思维养成有着密切联系,从四川师范大学宿舍凶杀案等近期发生的几起大学生恶性杀人案件来看,大学生心理健康问题已成为大学生犯罪的一个重要原因,所以开展法治思维养成,很重要的一个内容就是要开展大学生心理健康教育工作。现在,大部分高校都有设立心理咨询室,开展心理健康测试和教育,但由于新建本科院校在经费及人员投入上的不足,很多必不可少的功能室没有配齐,如心理宣泄室,音乐治疗室等,而且心理咨询室缺少学生心理健康的大数据分析和动态过程管理,没有将心理健康教育工作与法治思维养成有机结合,没有起到预防犯罪的重要作用。

(四)将法治思维融入大学生创新创业实践教育过程

新建本科院校在向应用技术型转型的过程中,大学生创新创业教育成为培养“应用技术型人才”的重要内容和大学生关注的热点,新建本科高校必须充分认识到掌握法治思维及相关的法律知识是“应用技术型人才”走上社会,适应社会,作为一个“社会人”的必备技能。要将法治思维作为创新思维的一个重要构成要素,纳入创新创业课程教育体系之中。要让学生学会像法律人一样思考问题,学会用知识产权保护自身的专利,学会在创业的过程中,运用合同法、公司法、合伙企业法等相关知识为创业保驾护航、合法经营。要充分利用寒暑假的社会实践活动机会,组织学生到当地的司法机关开展社会实践活动,通过亲自参与,感受法治魅力,熏陶法治思维。

(五)发挥学校思政课堂主渠道作用,不断提高法治教育的质量和水平

新建本科院校要将法治思维作为“应用技术型人才”培养目标的重要内容。在目前的状况下,课堂仍然是法治思维教育的第一阵地,学校应更加关注“思想道德修养与法律基础”课程,从教学安排上,应尽量安排小班(少于40人)上课,小班上课容易开展小组讨论及翻转课堂,重视教学教改,适时调整教育教学计划,合理安排课时,鼓励科任教师开展“翻转课堂”、“微课堂”等新型互动教学模式。鼓励相关专业教师积极申报法治相关校选课如 “电影中的法律”、“法律故事”、“大学生心理健康与犯罪预防”等,以寓教于乐的形式提高学生对法治的认知,了解法律与我们终身相伴。学校团委、学生处要将法治文化纳入校园文化建设的重要范畴,开展法治宣传月活动,聘请专家学者进校园开讲座,开展模拟法庭等活动。用学生喜闻乐见的方式开展法治思维教育。

(六)充分利用网络新媒体,拓展法治思维养成新阵地

充分利用微信公众号、微博、易班等网络新媒体阵地,定时向学生推送法治教育文章和法律知识;利用贴吧、班级群、名师工作室开展案例分析及法治热点探讨,科任教师要充分提高教学适应性能力,建立课程微信群,开展小组探讨、辩论、课程作业等;学校要整合有法律背景的师资力量,开展学生法律事务咨询网络服务。引导学生利用法治思维分析解决学习、生活中碰到的法律问题。

总之,大学生法治思维养成不是一朝一夕就可以完成,甚至可以说这是一项国家工程,青年一代特别是“在校大学生”法治思维的养成直接关系着“法治中国”的进程,数量庞大的新建本科院校学生法治思维养成更是需要更多的关注和支持。政府、社会、学校、家庭都应予以高度的重视,认识一致,协同联动,相信在新建本科院校转型发展的过程中,大学生法治思维的培养路径将会更加的宽广和多元。