大学英语多义词教学新探

——以词义表征理论为视角

2018-08-09魏琛

魏 琛

(武夷学院 人文与教师教育学院,福建 武夷山 354300)

笔者对《大学英语积极词汇表》[1]中要求必须掌握的2374个积极词汇进行等距抽样,在统计、分析399个单词的不同义项及词组后,发现:(1)积极词汇中有96%以上的词汇拥有2个及以上的义项;(2)使用频率越高的词汇,其义项也就越多,如英语中的动词kill有16个义项、stock的义项群由12个名词义项、3个动词义项、1个形容词义项、1个动词短语以及3个习语组成。这一点,我们从国内外各大出版社出版的英语词典或英汉双语权威词典中也得到了验证,如常用动词get、cut、set等的词义都多达100种以上。由此可见,一词多义是自然语言中普遍存在的一种现象[2]。它体现了人类语言的经济性、创造性与用法的灵活性;而一词多义现象在自然语言词汇中的具体体现就是多义词。

虽然词汇教学是语言教学的基石,有着极其源远流长的历史,但是长期以来其教学并未受到足够的重视,大多数的教学手段都是遵循着传统的教学法。教学效果不是非常的突出,还存在不少可以探讨的地方。因此,多义词的习得无论是对一语学习者还是对二语学习者而言其习得的难度都是巨大的,也是语言学习过程中绕不开的一个重要环节。生词词库理论中的词义表征理论对英语多义词的解释很有新意,但将其应用于大学英语多义词教学的有益教学尝试尚未见到。

因此,本文以词义表征理论为视角,聚焦词语的语义表征、词汇之间的语义限制及其生成机制、多义词在不同语境中义项的选择机制以及一词多义、语境语义和意义变化过程的解释,探讨大学英语多义词的教与学,以期对大学英语多义词的教学实践与改革起到一定的指导作用。

一、英语多义词习得与教学现状分析

如果将莎士比亚的《哈姆雷特》里的经典名句,“To be or not to be,that is a question.”这句话套用到对多义词的习得的描述,我想是再适合不过的了。多义词的习得对语言学习者,尤其是二语学习者而言,始终是个绕不过去的、必须硬着头皮也要上的难题[3][4][5]。

(一)英语多义词习得

国外学者MacArthur&Littlemore[6]的研究发现,即使是高水平的学习者也往往倾向于使用词语的核心义(基本义),而尽量回避使用其边缘义(引申义)。国内学者的研究也发现了类似的问题。学习者对多义词的学习常出现以下几种情况:(1)多义词不同义项间习得的不均衡性,核心义的掌握比边缘义的掌握要好得多;(2)对多义词义项之间的理据性和语义网络性的认识性不够,义项的习得主要靠死记硬背来固化词形与意义之间的联系;(3)对多义词义项的动态语境解读力较弱。[7][8][9][10][11]学习者出现的以上问题的症结所在应该大都与教学方法的不当使用或教学理念的把握不准有关,因而教学效果不是非常的突出,还存在不少可以探讨的地方。

(二)英语多义词教学现状分析

国内外英语多义词的教学研究表明,多义词习得的困难之处在于:义项数量众多、义项之间习得的不均衡性、动态语境中的义项选择困难症等方面。传统的多义词教学法受结构主义语义学影响,认为词形与意义之间具有任意性、意义具有约定俗成性、义项之间缺乏理据性。因而多义词的各个义项的习得没什么捷径可走。

1.教学现状

张绍全[10]曾指出,大学英语多义词的传统教学,常要求学生们要么通过多查字典来掌握不同的义项,要么通过死记硬背来固化词形与意义之间的联系,要么要求学生们根据上下文去推测词义。其结果是:频繁的查字典并不能增强固化的效果,因为字典里的义项均是“死”的、规约化了的意义;死记硬背的固化则常常“费时低效”,挫伤了学生们的学习积极性;根据语境猜测词义常常猜不准、吃不透,进入不了长时记忆,学习效果自然不够好。[11]

此外,Morimoto和Loewen[12]则认为,大学英语多义词的教学理念至关重要。结构主义语义学认为,词形与意义之间存在着任意性,意义具有约定俗成性;传统的语言教学观受其影响而强调多义词的各个义项之间的联系是任意的、约定俗成的;因此,多义词的教与学只能是逐个逐项地讲授与习得,没什么捷径可走。

2.现状分析

英语多义词的教与学常常因义项过多而变得相对困难[4][5]。对学习者而言,普遍存在多义词的义项选择困难症,主要表现为对多义词在不同语境中的义项“吃不透”的情况上[11]。究其原因在于,多义词的习得需要丰富的语境知识,每一个义项都需要在不同的动态语境中习得;或者,依据动态语境(句子或篇章)从众多义项中选择出符合语境(上下文)要求的特定义项。因而,正确解读多义词的动态语境义就成了自然语言词汇教与学的重难点[13]。

虽然现有的大学英语多义词教学研究已经取得了一定的成果,不过,还有许多地方可以拓展,比如:

(1)词语的语义表征;

(2)词汇之间的语义限制及其生成机制;

(3)多义词在不同语境中义项的选择机制;

(4)一词多义、语境语义和意义变化过程的解释。

这四个方面对于全面和深入了解多义词的内容和实质有着重要的意义,因为它们有可能可以帮助学习者了解词汇行为内在的理据,而且有可能使他们更好、更快地掌握并灵活运用词汇知识。

二、生成词库理论及其对英语多义词的阐释

随着生成词库理论 (Generative Lexicon Theory,GLT)的引介与研究,笔者发现生成词库理论中的词义表征理论(Lexical Semantic Representation,LSR)对多义词的解释很有新意,打破了传统理念,为二语教学提供了新鲜的思路,并且有可能可以拓展上述四个方面的问题。生成词库理论对常规多义性的明显关注、对意义变化性的解释、重视义项在语境中的生成机制和选择机制[14],可以为英语多义词教学提供一种新的教学视角,为多义词教学质量提高提供一个突破口。

(一)生成词库理论

生成词库理论始创于1991年。普斯特洛夫斯基(Pustejovsky)[16]在其论文中首次提出这一研究范式,并在1995年出版了专著 《生成词库理论》(Theory of Generative Lexicon,GLT)。吉拉茨(Geeraerts)在其专著《欧美词汇语义学理论》(Theories of Lexical Seman-tics)一书中,曾评论到“生成词库理论是当代语义学中最精细的形式化分析范式”[17]。

作为生成主义语义学的继任者和超越式发展者,生成词库理论认为,传统词汇语义学,如卡茨和福德(Katz&Fodor)所创立的生成主义语义学(又称卡茨语义学或卡茨语义学模式),主要采用的“义项枚举法(sense enumeration lexicon,SEL)”是对语义的静态描写。也就是说,将同一词项按照不同的意义分别列举在词库中的研究范式不能很好地解读多义词的语境意义。如果将具体语境中产生的每一个不同的义项都加载在该多义词项上,必然会加重语法分析的负担,造成词库“超负荷”的运作,导致其运作机制出现“罢工”。基于此,生成词库理论认为词义的运作机制必然是一种组合性、生成性和动态性的体系。

为此,生成词库理论主张建立并发展了一套词汇语义表征(LSR)体系和语义组合机制来引申词汇在不同语境下的词义,同时解释词义在不同语境下的创造性和动态性用法。基于亚里士多德(Aristotle)的“四因说”,生成词库理论视域下的词汇语义表征体系是由论元结构、事件结构、物性结构和词汇承继结构四个层面的语言知识所组成的一个层级体系。论元结构(Argument Structure)描写的是论元的数量、类型以及句法层面的实现;事件结构(Event Structure)刻画的是动词语义中的事件和信息,如过程、状态、转变、结果等;物性结构(Qualia Structure)描述了词汇本体知识,指明了词项所指对象的构成、形式、用途或功能等,并为语言知识和百科知识的表征提供了接口;词汇承继结构(Lexical Inheritance Structure)表明了词与词之间的网络关系及其相互制约关系。为此,生成词库理论倡导每个词项的概念结构是通过上述四个层面来加以表征的,而不是由传统词汇语义学所追求的语义特征、语义元或者语义原子构成等要素。

生成词库理论认为,词语的逻辑多义性是动态生成的,物性结构所包含的构成角色、形式角色、功用角色和施成角色四个方面的内容(即人们的百科知识或人们的日常经验知识)在意义识解过程中发挥了重要作用。由于生成词库理论持词义的强组合性的观点,认为词义具有相对的稳定性,其意义变化只发生在组合变化之中;因而生成词库理论认为在上述词汇语义结构的基础上,还应通过一系列的组合机制,如选择限制、共同组合、类型调节或类型强迫等,才能更好地反映词义在不同语境下的动态义项,从而更好地解释语言中的意义模糊性、多义性与意义的动态可变性等现象。

为更好地解读使用中的语言的创造性用法,生成词库理论最终构建了一套类型组合逻辑系统(Type Composition Logic,TCL,类似与逻辑语义学的形式组合)对基于使用的语言创造性用法予以解读,并将百科知识(世界知识)以语言形式表征出来,从而为百科知识映射到动态语义的表征式解读提供了研究范式;生成词库理论倾向于将词义本身视为具有其结构生成性,即多义现象被视为多义词具有实现不同语义的潜势,因而词汇具有形式化与模块化的表征[16][17],可将其纳入词汇界面研究的范畴。

综上所述,生成词库理论是建立在对为何自然语言中有限的词汇能在语境中表达无限意义 (理论上的)和构成意义的知识表征与百科知识之间是否有关联的哲学思考的基础上,致力于解释当前词汇语义学迫切需要解决的四个问题:(1)阐释自然语言的多义性及其本质;(2)大规模地描写刻画自然语言的语义系统;(3)阐释词义在动态语境(新语境)下的创造性、灵活性用法;(4)发展出一套基于强组合机制的词汇语义表征体系。为此,普斯特洛夫斯基的“生成词库理论最为核心的目标就是要解释不同语言成分在语义上的搭配、选择和语义的动态生成性问题。”[18][19]因为,正是语言的模糊性与语言的任意性使得义项的区分/归纳变得既困难重重又紧迫而必要[16][17]。

(二)词义表征理论对英语多义词的阐释

普斯特洛夫斯基的词义表征理论明显更关注常规多义关系或逻辑多义现象(即一词多义现象)以及词语的创造性用法。

普斯特洛夫斯基所说的“常规多义关系”指的是词库中存在的多义模型:

如果在一个给定的语言中,至少存在另外一个具有语义b1和b2的词语B,它们在语义上与a1和a2以相同的方式相互区别,并且如果a1和b1,a2和b2不是同义的,那么具有语义a1和b2的词语A,其多义关系就叫做常规多义关系。

——阿普列相,1973(转引自Geeraerts[15][20])

由此可见,普斯特洛夫斯基将词库作为基础来描述语言动态、创造性用法,明显与语义逻辑表征产生联系,对表征进行分层,内容更丰富、细致。

词义表征理论认为,每一个词语其实都包含了若干个不同的义面(semantic facet),它们都隐藏在词语的概念结构之中,在动态语境下往往呈现出不同的含义。也就是说,名词、形容词、动词都呈现出常规多义关系即多义模型。比如,名词体现了词语的组成角色,可以将它们分为三类:自然类(natural type)、人造类(artificial type)和合成类(complex type)。自然类表示某个词语深层的语义结构仅具有自然属性,如:“樟树、花鸟虫鱼”等;人造类指某个词语所具有的显著用途或功能,且有人造的痕迹,如“茶盘、茶杯、公务员”等;合成类则涵盖了自然类或人造类的概念,具有客观与人造的双重属性,如“novel(物体·信息),lunch(食物·事件),accident(事件·信息),sonata(事件·(信息·声音))”等。

通过对经典的例子如 glass,book,fast,follow 等多义词的词汇概念范式(Lexical Concept Paradigm,LCP)的表征,词汇语义表征向我们呈现了词汇内部义项之间的常规或逻辑多义关系。例如:名词glass可以有可数物体的解读“玻璃杯”或不可数物体的解读“玻璃”;名词purchase可以有强调购物过程的解读“购物”或强调购物结果的解读“所购物品”;形容词fast,如a fast car可以解读为处于高速运行的状态,即“一辆疾驰的车”和a fast track可解读为提供高速运行的可能,即“高速轨道”;动词follow可以解读为有目的性的“跟踪”,也可以解读为无目的性的“跟随”等[20]。

三、基于词汇语义表征的英语多义词教学实践初探

在英语多义词教学实践中,我们通过凸显多义词在不同语境中的不同义面来增强学生对多义词不同义项的认知。按照普斯特洛夫斯基对名词的分类,book属于合成类,可以用“book(物体·信息)”来表征。也就是说,book一词包含了不同的义面(semantic facet),其多义性隐藏在词语的概念结构之中,在动态语境下往往呈现出不同的含义。

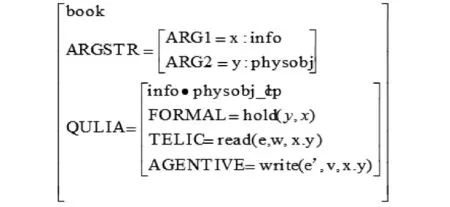

图1 名词“book”的词汇内部结构表征[14]Fig.1 Internal structure of lexical representation for“book”

图1的表征结构表明,普斯特洛夫斯基将book(书)分为由论元结构层和物性结构层组成的表征结构,其中论元结构层表征了book所拥有的两个论元,论元1=信息,论元2=物质实体,这二者的结合构成一个词汇概念范式(Lexical Conceptual Paradigm ,LCP),它的形式角色表征的是这个物质实体所加载的信息,其功用角色为动词read,表明book的属性是拿来阅读的,其施成角色为动词write,表明book的施事为人写出来的具有形状的物质实体。

因此,在像“He begins the book.”这样的一句话里,我们便可以有如下的两种解读内容:(1)他开始读一本书(书的内容:信息)。(2)他开始写一本书(书的物质形状,物质实体或信息的载体)。这表明,诸如“book”这样的名词语义类型,是可以在动态的语境中选择和实现其特定语义的。其表征结构见图2。

图2 “begin the book”表征结构[14]Fig.2 Representation structure of“begin the book”

同理,动宾短语“believe the book”则可表征为图3。

图3 “believe the book”表征结构[14]Fig.3 Representation structure of“believe the book”

实际上,“believe the book”上句的 “He begins the book.”一样,两句都可以表征为[VP+NP_lcp[physobj·info]。宋作艳[21][22][23]认为,“believe the book”句中的 the book的名词动用属于逻辑转喻,即当名词占据了动词本该出现的位置,造成一个语义类型的不匹配,所以在理解和解读的时候需要增添一个动词到物性结构中,重建一个与主事件相关的子事件,其本质上就是实体代事件,因为该名词激活的是一个事件结构,应对其按照事件来解读;其本质是“以一个事件中的参与者来转喻事件、以部分转喻整体的概念现象”。[24][25][26][27]

基于普斯特洛夫斯基对名词的分类,我们可以完美地解读出:汉语“尽信书而不如无书”中,前“书”与后“书”的语义角色是有区别的,前指书中的内容、信息,后指具体的、有形的书籍,是信息(内容)的载体。[28][29]由此可见,如果我们没有关于合成类名词“book”的组合分析,抑或未对名词“book”进行精细化的刻画与描写,那么我们或许就很难理解或无法解释为什么前“书”不能理解为有形的物质实体,而只能理解为书中的内容。因而,英语中的“believe the book”既与汉语中的“尽信书则不如无书”有着异曲同工之效,又有着不同的内在含义,二者之间存在着更深层面的意义考量。

四、结语

总而言之,词义表征强调多义词不同义项之间存在着理据性 (motivation),强调多义词语义网络映射(mapping)关系和语义生成机制 (Generative Mechanism in Semantics,GMS)及路径(path),明显关注常规多义现象(regular polysemy)或逻辑多义现象(logical polysemy)和语言的创造性用法 (creative language use),凸显多义词词义在不同语境中的不同义面(semantic facet),发展多义词在动态语境中的义项选择机制。[14][15][21]

我们认为,以上这些都有利于学生理解和解读多义词在动态语境中的不同义项。可以为学习者提供更为丰富的词汇语义及其论元结构知识,提供更多把握语法的手段,更容易激发学习者的认知能力和主观能动性,可以有效增强学习者的理解能力,提高大学英语词汇教学的效果。

由于生成词库理论目前主要应用于自然语言信息处理、计算语言学以及英语本体研究领域,本研究是首次将其应用于大学英语多义词教学实践。本研究只是该理论教学应用研究的“冰山一角”,而“冰山的宏伟”还有待更多的学者、同行能介入生成词库理论在二语教学领域理论或实践探索。