南方少数民族民间音乐的音声结构与黏性发展形态

——以三种典型案例为中心

2018-08-08廖婧

廖 婧

(中南民族大学 民族学与社会学学院,湖北·武汉 430074)

南方少数民族民间音乐极具地域特色,充分展示了细腻质朴的音乐风格。这种风格形成的机理在于其内在独特的结构,特别是音声结构。南方少数民族民间音乐类型复杂,但从歌、乐关系上看,主要有器乐、歌乐和歌曲三种基本类型。本文选取器乐中的纳西古乐、歌乐中的布依族笔管歌乐和歌曲中的侗族大歌作为典型案例,对南方少数民族民间音乐的音声结构进行分析,以此观察其结构特点及其对音乐风格的影响。

一、纳西古乐的音声结构

纳西古乐是云南丽江纳西族的民间器乐,通常由20人左右进行合奏,是南方少数民族民间器乐的典型代表。其音声结构主要表现以下几个方面。

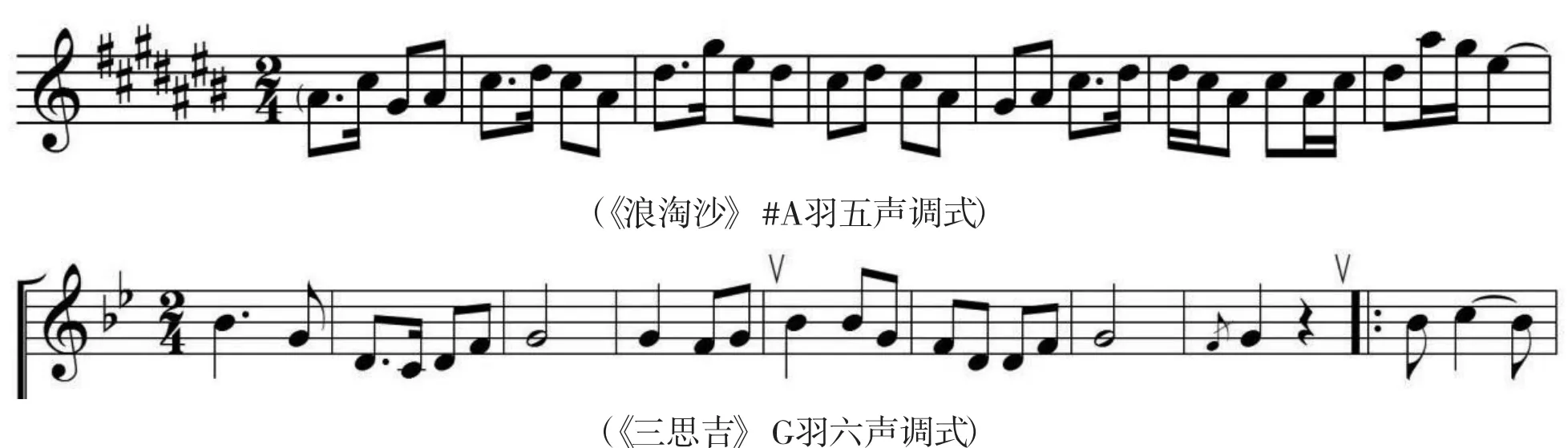

(一)以套曲为主的曲式

纳西古乐包括丽江洞经音乐与白沙细乐。洞经音乐的乐曲较多,其中典型者有《紫薇八卦》 《元始》 《清河老人》等。《紫薇八卦》演奏频率较高,该曲的主体段中穿插着许多间奏,如第8小节,第16至18小节,以及第27小节(见谱例1、2、3)。

谱例1 《紫薇八卦》第8小节

谱例2 《紫薇八卦》第16-18小节

谱例3 《紫薇八卦》第27小节

三处间奏均有段落划分功能,将《紫薇八卦》一曲划分为鲜明的四个腔段。最后的3个小节(38-40小节)为乐曲的尾声(见谱例4),配合着打击乐同时结束,并采取渐慢处理。

谱例4 《紫薇八卦》尾声

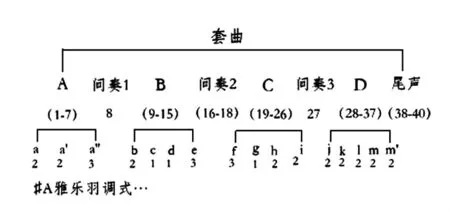

随着间奏以及尾声的明确划分,整个乐曲呈现了清晰的结构,图示如下:

图1 《紫薇八卦》曲式

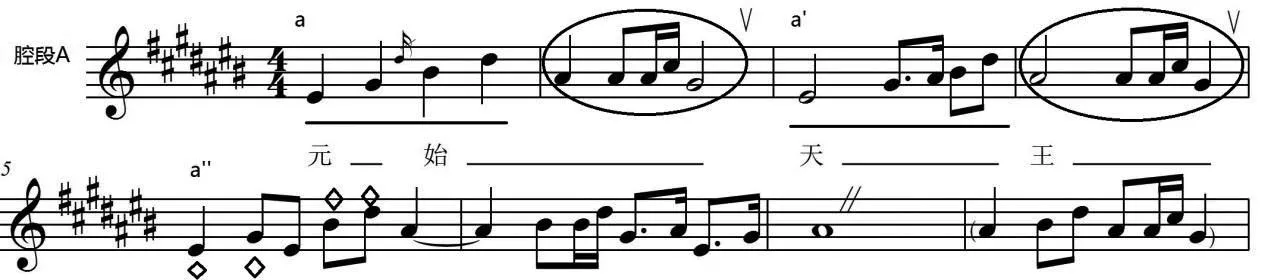

从图1可知,《紫薇八卦》是由带间奏和尾声的四个腔段构成,在#A雅乐羽调式上呈现。腔段A是由三个变化重复的腔句构成(见谱例5)。其中,腔句a与腔句a’之间属于变化重复的关系,骨干音一样,只是进行了节奏型上的变化,腔句a与腔句a’的开始,都是由#E角音、#G徴音、#B变宫以及#D商音四个骨干音构成,但腔句a’在#G徴音与#B变宫之间多了一个#A羽音作为过渡音进行加花修饰。腔句a与腔句a’在结束部分的音(即第2小节与第4小节的音)则完全一致,都是由羽音、#C宫音以及#G徴音构成,只是对前后两个音的节奏型进行了些微改变,分别将第2小节四分音符形式的A羽音与二分音符形式的G徴音改变成第4小节中二分音符形式的A羽音与四分音符形式的G徴音。腔句a’’则是进行了扩充变化,扩充为3个小节,并在骨干音的基础上进行了加花修饰,增添了许多过渡音。

谱例5 《紫薇八卦》腔段A

腔段B由四个变化腔句构成,其中第一个腔句与第四个腔句是完整小节,第二腔句与第三腔句皆属于弱起小节;腔段C也是由变化的四个腔句构成;腔段D则是由变化发展的五句式腔段构成,第四句和第五句之间属于合头换尾的关系,出现了特色音#F变徴音。

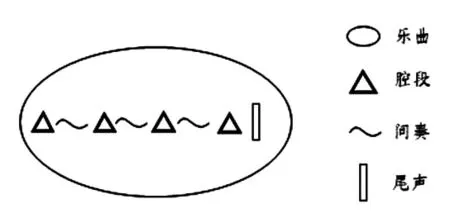

整体而言,《紫薇八卦》的腔段之间由三次间奏串联起来,使得腔段之间既具独立性又能自然衔接,层次鲜明,与套曲有着异曲同工之妙(见图2)。

图2 《紫薇八卦》结构

白沙细乐主要演奏于祭祀活动,原是一套大型的融歌、舞、乐为一体的组曲,共有《笃》《一封书》 《三思吉》 《公主哭》 《赤脚舞》 《弓箭舞》和《美丽的白云》七个乐章。其中,《赤脚舞》与《弓箭舞》是纯舞蹈,《笃》和《公主哭》是笛子独奏,《美丽的白云》是齐唱。因此,属于合奏形式的只有《一封书》与《三思吉》。其中,《三思吉》属于传统式三部性结构。本文采用莲花村古乐队的演出版本进行分析。

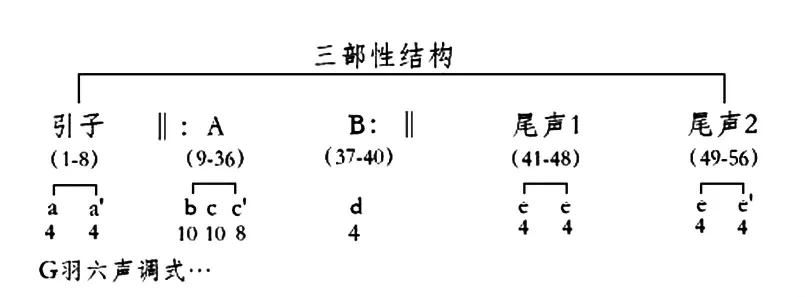

图3 《三思吉》曲式

从图3可以看出,乐曲《三思吉》由带引子和尾声的二段式组成,构成三部性结构。其中主体部分重复一遍,第一次结束在尾声1,第二次从A段开始反复,跳过尾声1,直接进入到尾声2。引子部分由变化重复的两个腔句所构成(见谱例6), 并由笛子独奏。

谱例6 《三思吉》引子

进入腔段A,波伯、苏古笃、琵琶、古筝以及胡琴类乐器同时加入,笛子仍吹奏主旋律,总共由3个腔句构成。其中,腔句c与腔句c’为变化重复的关系(见谱例7)。腔句c由四个腔节构成,腔句c’则由3个腔节构成,其中,腔句c的第一腔节与腔句c’的第一腔节旋律为完全重复关系。腔句c的第四腔节与腔句c’的第三腔句属于变化重复关系(见谱例7圆圈和矩形标示部分)。

谱例7 《三思吉》腔句c与腔句c'

腔段B只有一个腔句,加入了变宫音。尾声2的第一个腔句与尾声1的两个腔句完全一致,尾声2的第二个腔句只是将旋律声部提高了八度。图4更直观地显示乐曲《三思吉》的结构。

图4 《三思吉》结构

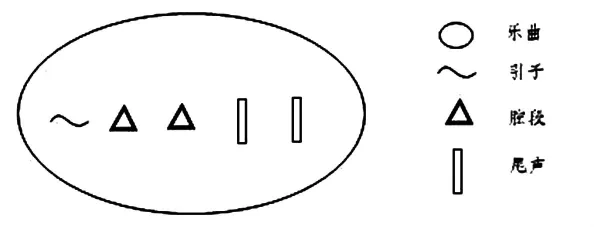

乐曲《三思吉》与白沙细乐中的其他乐曲通常配合进行演奏,并且将歌舞乐融为一体,这种组合演出同样形成套曲(见图5、6)。

图5 白沙细乐曲式

图6 白沙细乐结构

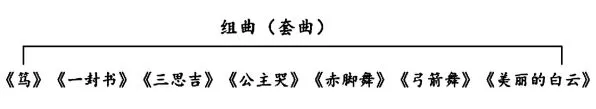

(二)羽调式为主的调式

纳西古乐中的乐曲基本上都采用羽调式,包括五声羽调式、六声羽调式以及最具特色的雅乐羽调式(见谱例8)。

谱例8 《纳西古乐》羽调式

纳西古乐以#A雅乐羽调式居多,音阶调式中除了宫商角徵羽之外,还加入了变徵与变宫。雅乐调式多用于帝王朝贺、祭祀天地等宫廷音乐中,因此最初作为宗教祭祀功用的纳西古乐自然也沿袭了雅乐调式。如乐曲《紫薇八卦》便是典型的雅乐羽调式,在20小节、25小节以及33小节处都出现了变徴音,变宫音则频繁出现。此外,变徴和变宫属于游移状态的中立音,具有特殊的音韵效果,变徴音多处在变徴到徴音之间,变宫音则处在闰音到变宫音之间。

(三)以加花变奏为主的旋法

纳西古乐的旋法主要体现在主干音的加花变奏上,具有即兴意味。如乐曲《紫薇八卦》的第一腔句(1、2小节)与第二腔句(3、4)小节成重复关系,骨干音都是一样的,只是进行了节奏型上的变化。在纳西古乐中,乐谱只是用来记录骨干音调,帮助演奏人员进行旋律回忆,真正精彩的是演奏者们对于同一乐曲的不同处理,即使是同一演奏者在不同的场合也有不同的发挥。正是这种不确定性的即兴手法使得听众对其音乐充满了期待,从而形成了一个稳定的模式架构,即乐谱、演奏者的即兴发挥以及听众的心理期待。

加花变奏的旋法使得纳西古乐的旋律在重复变化中求得发展,突出了乐曲的主导音调,有利于加强音乐在听众心中的印象。又因为音色与细节的变化修饰,使音乐仍处于发展态势,产生引人入胜的艺术效果。

二、布依族笔管歌乐的音声结构

笔管歌乐是贵州荔波布依族特有的音乐形式,主要特征是歌与乐互为一体,通常的表演形式为一人执“笔管”吹奏,另一人进行歌唱应对。目前,笔管歌乐中表演频率最高的曲目为《八月笔管九月箫》。本文重点对该曲的音声结构进行分析。

(一)复腔段的曲式

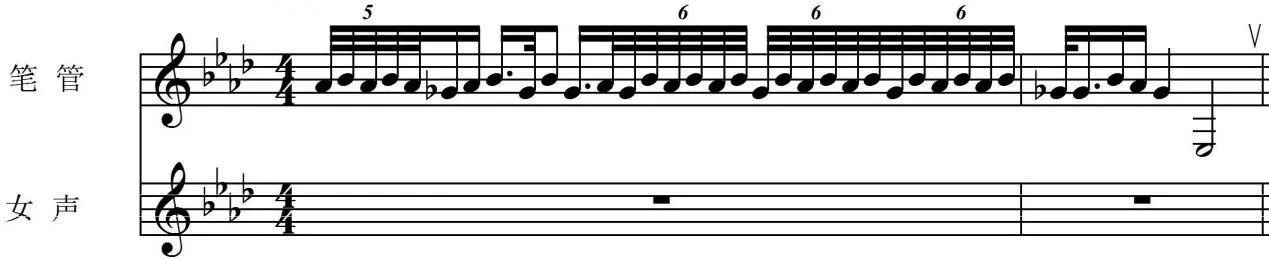

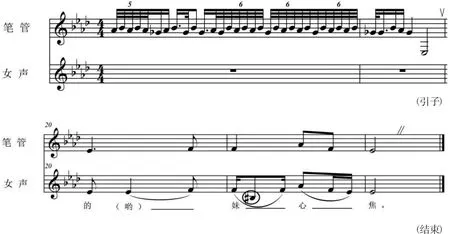

《八月笔管九月箫》的结构为带引子的复腔段,在E徴五声调式上呈现。曲式如下:

图7 《八月笔管九月箫》曲式

其引子部分由笔管独奏,总共两小节(见谱例9)。笔管歌乐引子部分的音型密集,主要运用快速指序与循环换气,音乐灵动活泼、音点清晰,在实际演奏中作渐快处理,以E徴长音结束,而人声则在长音中进入,即在第三小节人声加进来,开始进入主题。整首乐曲的每个腔句均为5个小节,结构规整。最后以人声与笔管声的同时结束作为整个乐曲的结束。在整个乐曲中,人声部分都有笔管作为应和,笔管音乐在乐曲中从未间断,整首乐曲的直观结构见图8。

谱例9 《八月笔管九月箫》引子

(二)五声徵调式

笔管歌乐是以对比性为主的组合形式,采用sol-la-dol-re四音列五声徵调式(见谱例10),如《八月笔管九月箫》一曲为bE徵调式,旋律以“徵—商”为骨干音,分别为:bE徵、b羽、bA宫、bB商。

图8 《八月笔管九月箫》结构

谱例10 《八月笔管九月箫》bE徴五声调式

从谱例10可见,笔管歌乐《八月笔管九月箫》的徵调式中还出现了re特色音,作为一种过渡性质的装饰音存在,而该音也是布依族其他类型的音乐中经常使用的,高度体现了浓浓的布依族音乐风韵。

(三)合头换尾与“鱼咬尾”的旋法

笔管歌乐中主要的旋法是合头换尾与“鱼咬尾”。腔段A由a、b两个连贯式的腔句构成,腔段A’是对腔段A的变化重复,同样由两个腔句构成。根据变化特点,笔者将之命名为a’、b’,表明腔句a’是对腔句a的变化重复,类似合头换尾的关系,因为腔句a’开头的一个音是由B羽音变为了A宫音。腔句b’是对腔句b的变化重复,属于严格意义上的合头换尾关系。腔句b’作为乐曲的结束句,与腔句a’形成鱼咬尾的结构,即腔句a’的结束音A宫音正好是腔句b’的起始音,由此承接发展。该腔句的人声声部是对腔句b的完全重复,起到加强旋律主题的作用,具有“合”的典型特点。笔管声部则是对腔句b的变化重复,属于合头换尾的关系。由此可见,乐曲《八月笔管九月箫》腔句多采用重复的原则进行发展,主要运用“鱼咬尾”,合头换尾的手法。

三、侗族大歌的音声结构

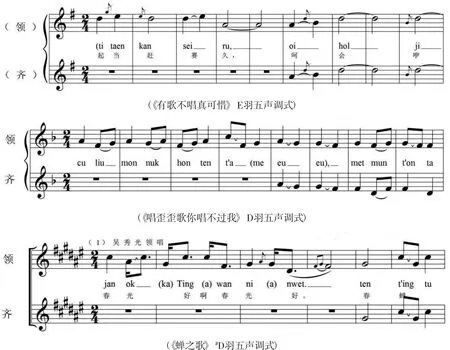

侗族大歌是最早被挖掘的多声部民歌,主要流传在黔东南地区,采取无伴奏的多声部合唱形式,演唱人数通常在10人左右。其音声结构也可以从曲式、调式和旋法几个方面进行分析。

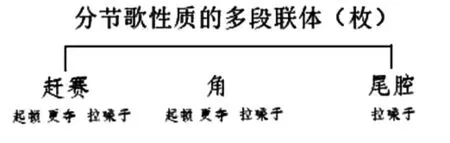

(一)曲式:分节歌性质的多段联体。

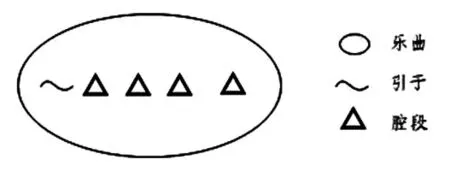

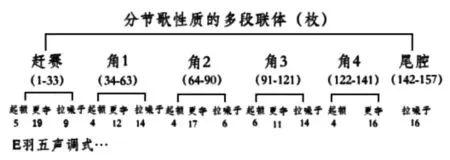

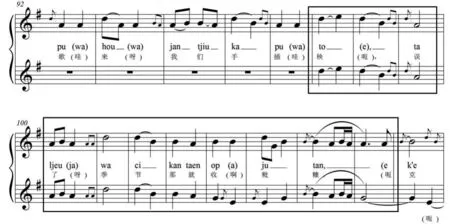

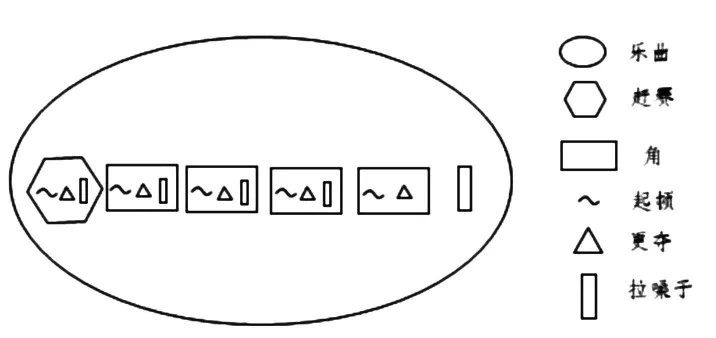

侗族大歌的曲式结构为分节歌性质的多段联体。鼓楼大歌《有歌不唱真可惜》充分体现了这一特点(见图9)。

图9 鼓楼大歌《有歌不唱真可惜》曲式

从图9可以看出,整个歌曲由“赶赛”“角”“尾腔”三大部分构成,在E羽五声调式上呈现。此种曲式结构在民间被称为“枚”,这是典型完整的侗族大歌结构。“侗族人民把每一首(部)侗族大歌称之为‘枚’,每‘枚’大歌中的段称为‘角’(jo),‘角’又由‘起顿’(每段开始时具有起腔性质的几小节独唱部分)、‘更夺’(歌对同唱部分)、‘拉嗓子’(以虚调性讲字演唱的合唱尾腔)三部分组成。除此之外,每枚大歌通常还有依据地域或歌队特色的‘歌冒’——‘赶赛’。”[1]鼓楼大歌《有歌不唱真可惜》的“赶赛”部分总共为33个小节,第1-5小节为“起顿”,由领唱者独唱,也起到定调与定速度的作用;6-24小节为“赶赛”的主体部分——“更夺”,由领唱与歌队同唱,特殊之处在于该部分同随后的“拉嗓子”密切相连,均使用虚词演唱;25-33小节便是“拉嗓子”部分,通过渐慢的演唱方式进入,具有结束感。随后进入整个歌曲的主体部分——“角”,总共有四“角”,陈述着歌曲的主要内容。其中,“角1”“角2”“角4”的“起顿”部分都是由4个小节构成,“角3”的“起顿”略微扩大,由6个小节构成。“更夺”是“角”的主体部分,该曲的四“角”均在此呈现歌词的主要内容,小节数都在11-17之间。如角3的更夺部分(见谱例12),便由11个小节组成,高低声部同时进行实词演唱,形成支声复调形式。

谱例11 《有歌不唱真可惜》“角3”更夺部分

此外,“角1”“角2”“角3”都由“赶赛”“更夺”“拉嗓子”三部分构成,结构完整,“角4”则只有“赶赛”和“更夺”两个部分,“拉嗓子”直接省略,与尾腔的“拉嗓子”相连。“每‘枚’大歌中的的最后一‘角’,通常会省掉‘角’的‘尾腔’而直接由‘更夺’进入本‘枚’歌曲的‘尾腔’——‘拉嗓子’。”[1]“拉嗓子”部分全由虚词演唱,却是侗族歌者进行炫技的主要部分,因此,结构通常较复杂,尤其体现在尾腔(“拉嗓子”)部分。如该歌曲中的“尾腔”总共有16个小节,大于前三“角”中任何一个“拉嗓子”部分,有助于扩展整首歌曲的结构,高度体现出歌队的演唱水平。整首歌曲的具体形态见图10。

图10 《有歌不唱真可惜》结构

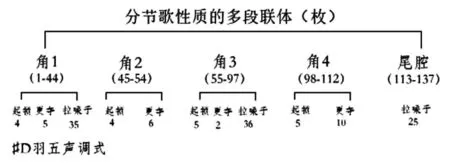

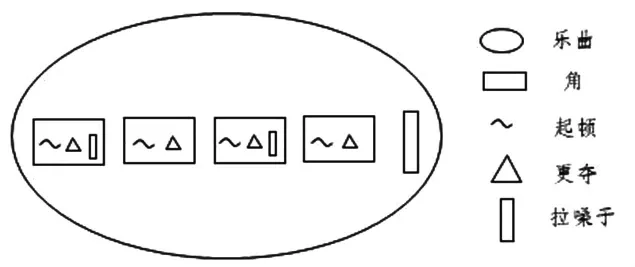

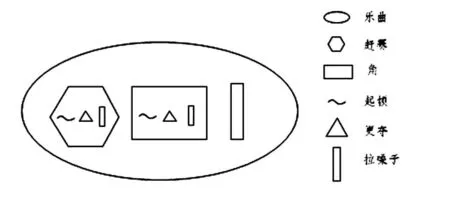

声音大歌《蝉之歌》的结构也极富特点(见图11、12),结构分为“角”和尾腔,没有赶赛部分,在#D羽五声调式上呈现。

图11 《蝉之歌》曲式

图12 《蝉之歌》结构

该曲中的角数为4个,“角1”结构完整,1-4小节是“起顿”,具有起腔的性质;“更夺”部分为5-9小节,由领唱和歌队共同演唱;拉嗓子部分在10-44小节,同样是领唱和歌队一起采用虚词演唱。但“角2”就出现了不完整结构,仅由“起顿”和“更夺”两部分构成,均为实词,结构短小,总共才9个小节,“角3”是完整的起顿、更夺、拉嗓子结构,“角4”的结构并不完整,只由“起顿”和“更夺”两部分构成,“拉嗓子”被省略,直接进入尾腔部分。该曲最大的特点是“拉嗓子”部分庞大,如“角1”部分的“拉嗓子”有35个小节(见谱例12),“角3”部分的“拉嗓子”有36个小节,最后尾腔(“拉嗓子”)为25个小节,大部分的“拉嗓子”都在模仿蝉鸣声,惟妙惟肖,主题突出,特色鲜明。

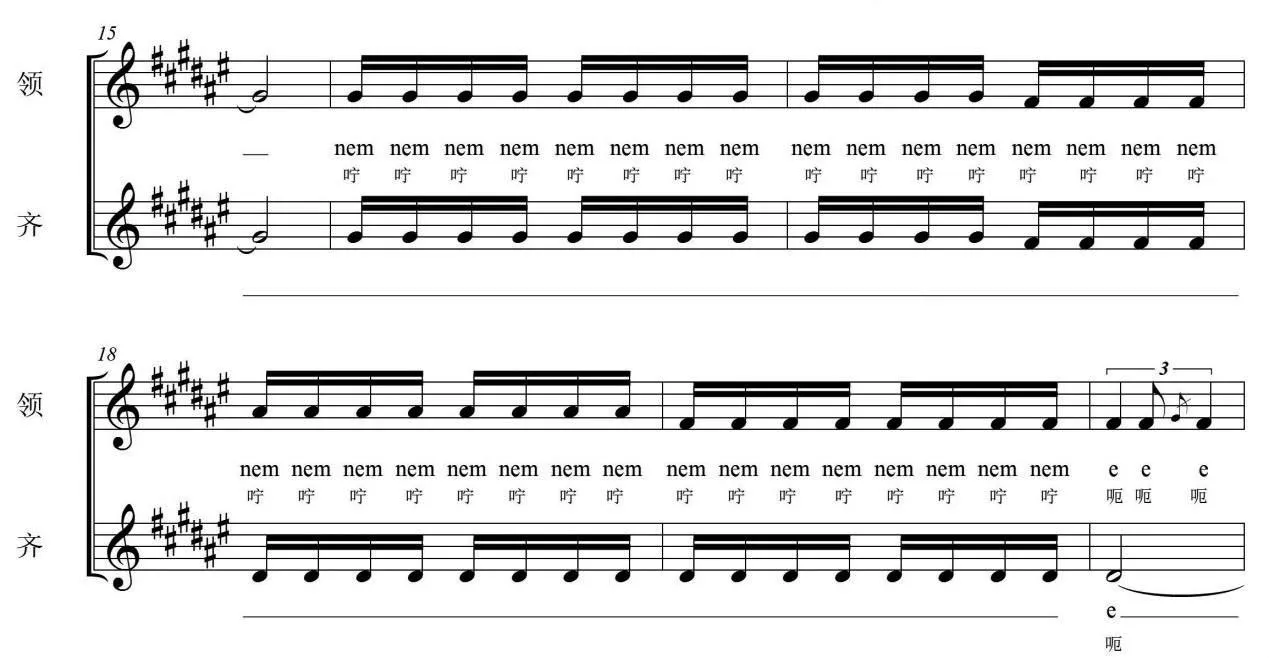

谱例12 《蝉之歌》模拟蝉鸣片段

综上可知,侗族大歌的曲式是由嵌入式的三段构成,属于分节歌性质的多段联体。序歌部分的“赶赛”与主体部分的“角”,均由“起顿”“更夺”“拉嗓子”三个部分构成。据此,可以总结出侗族大歌整体结构的一般曲式,如图13所示,具体结构形态见图14。

图13 侗族大歌曲式

(二)五声羽调式

侗族大歌的调式多为五声羽调式(见谱例13)。在鼓楼大歌《有歌不唱真可惜》一曲中,较多地运用了装饰音,且其与主音的关系多为小三度,歌曲开始就出现带G宫装饰音的E羽音,使得E羽五声调式得到了有力的确定。

图14 侗族大歌结构

值得注意的是,在实际演唱中,侗族大歌的五声羽调式区别于一般的五声羽调式,主要表现在其“徴”音的游移性。低音中的“徴”音常做微升处理,高音中的“徴”音常做微降处理,收拢性特征明显。徴音的微升微降是侗族大歌特有的调式色彩,这种微分音的把握也体现了演唱者的高超技艺。

谱例13 侗族大歌羽调式

(三)“一串珠”与大跳相结合的旋法

侗族大歌最主要的旋法为“一串珠”。“‘一串珠’是指旋律的进行以及各个乐句之间的连接多使用级进的音程,好比一串珠子,或上或下一颗接一颗地捻动,而很少有大起大落的跳进(八度跳进除外,视作同音)。”[2]侗族大歌旋律进行主要以平稳的级进与小跳为主,但其特色在于“一串珠”与大跳相结合,而大跳通常不超过一个八度。如礼俗大歌中的拦路歌《唱歪歪歌你唱不过我》的旋律进行同样也是以平稳进行为主,穿插有大跳,该曲的特色是大跳多为跨小节出现,如19-20小节以及21-22小节。此外,曲中还出现连续大跳的进行,如18小节最后的F宫音与19小节开始的C徴音为五度上行大跳,该C徴音又与本小节内的G商音形成四度下行大跳,由此形成五度上行——四度下行的连续大跳;第23小节的C徴音与G商音形成了四度下行大跳,该G商音与24小节的C徴音又形成了四度上行大跳,由此构成了四度下行——四度上行的连续大跳(见谱例14)。

谱例14 《唱歪歪歌你唱不过我》18-24小节

“一串珠”与大跳相结合的旋法使得侗族大歌中积累的情感得以喷发,形成了一种开阔的旋律美感。侗族大歌“常常以较为紧促的节奏形式在中低音区徘徊一阵之后,异军突起地冲向音域的顶峰,此时,伴随着较广的节奏形式与稍慢的速度,给人以豁然开朗之感而得到美的享受。”[3]侗族大歌的音域狭窄,均没有超过八度,而“一串珠”与大跳的旋法结合,使侗族大歌的旋律形态具有起伏有致的特点。

四、南方少数民族民间音乐的共性结构形态

上文以案例的形式对南方少数民族三个典型类型的民间音乐的音声结构进行了分析。各类型的民间音乐结构尽管具有一定的差异,但其共性结构也十分明显,主要表现为:

(一)以腔段为核心的套曲形式

腔段是南方少数民族民间音乐的曲式核心。“由于中国民间音乐创作方式的一曲多变运用,腔段含有一定曲调框架或曲调框架组成部分的意义,所以,在所含腔句数、腔句组合形式、腔韵运用等方面都有约定俗成的规式,而与欧洲音乐专曲专用的腔段相区别。”[4]上文分析的三类音乐都鲜明地体现了以腔段为核心的特点。其中,笔管歌乐为带引子的复腔段。纳西古乐的套曲结构以及侗族大歌的多段联体则是以腔段为核心基础发展而来。腔段是南方少数民族民间音乐的突出结构特征与曲式基础所在。套曲是南方少数民族民间音乐最终的形式。纳西古乐本身就是套曲结构,而笔管歌乐表演时,通常都会采取完全重复的方式将整个乐曲重复一遍,相当于曲牌结构中联曲体的一种情况,即:由一个曲牌的不断反复而成,这种重复便形成了套曲形式。侗族大歌的套曲形式则更为明显。其多段联体的曲式中包括了“赶赛”“角”“尾腔”三个部分。“角”数在侗族大歌中是不定的,单独一个“角”就已有相对完整的结构,众多“角”的叠加便形成了套曲结构。

(二)以五声音阶为调式基础

南方少数民族民间音乐的体系以中国音乐体系为主,而北方民族音乐体系中还包括了欧洲音乐体系以及波斯—阿拉伯音乐体系,因此,南方少数民族民间音乐更能体现中国传统五声调式的特点。如纳西古乐的调式以雅乐羽调式为主,笔管歌乐的调式为五声徵调式,侗族大歌的调式多为五声羽调式。其中,纳西古乐的调式稍显丰富,除了宫商角徵羽五个主音之外,还有变徴与变宫作为润色。

(三)游移性的中立音

游移性的中立音是南方少数民族民间音乐的特色之一,也是音乐结构要素中的组成部分。中立音的游移性使其音高无法确定不变,而是需要表演者长期浸淫在民间音乐中方能把握。纳西古乐中的fa在不同的情况下有不同的音高位置,如胡琴类乐器在压弦时比标准fa低一点,比mi高,但这种演奏手法只运用在加花过渡音时,其余情况下以及其他乐器的fa在演奏时是介于#fa和sol之间,区别于西方音乐中的确定音高,具有一定的游移性;笔管歌乐中的#re也是介于#re和mi之间;而侗族大歌中的sol音则更具特色,其在低音位置时做微升处理,在高音时则做微降处理,收拢性特征明显,富有浓厚的侗族韵味。这些都体现了南方少数民族民间音乐的中立音特色及其游移性。中立音的游移范围都很窄,仅在比半音还小的微分音之间,正是通过表演者对这种微分音的全面把握才能体现出南方少数民族民间音乐的地道之处。

(四)细腻渐变的旋法

南方少数民族民间音乐的结构在旋法上体现为细腻渐变。采用以某一核腔为基础,运用加花添眼、换头合尾、合尾换头、展衍减字等手法来展开乐思,呈现出核心腔调在横向线条上的逐渐变化。两音之间通常不会有较大幅度的波动走向,但是运用了许多装饰音进行过渡与修饰,使得旋律形态并未形成富于棱角的瀑布型或大山型,而是以小幅度的波浪型为主,且线条成弧度状。如纳西古乐的旋律进行平稳,呈锯齿形,以加花变奏为主,围绕la、do、mi三个主干音上下进行。笔管歌乐的腔句多采用“鱼咬尾”与合头换尾的旋律发展手法。侗族大歌的旋法是“一串珠”与大跳相结合,在平稳的级进与小跳中偶有大跳。由此,足见南方少数民族民间音乐中旋法的细腻渐变。

五、黏性发展:南方少数民族民间音乐的结构形态

南方少数民族民间音乐的结构不同于北方少数民族民间音乐,我们称之为黏性发展形态。这可以从两个层面上来理解:一是南方少数民族民间音乐对固定曲式调式的依赖性。二是南方少数民族民间音乐的音域不宽,无论是横向发展还是纵向组合上的音程关系都是非常近距离的,体现了其黏合性。

(一)稳定的曲式调式

受封闭性的山地农耕文化影响,曲式结构与调式结构都极富稳定性,在曲式结构上是以腔段为核心,在调式上以五声调式为基础,几乎所有的南方少数民族民间音乐都是以此曲式调式为基础进行发展,即使是音乐中的即兴部分也被限定此类曲式调式范围内,甚至存在许多不做任何变化完全挪用的音乐类型。曲式、调式是音乐结构中最重要的两大元素,直接决定着音乐的基调风格。稳定的曲式调式体系充分体现了南方少数民族民间音乐的黏性程度,正如南方民族地区的人们对于土地的依恋。

(二)旋法细腻、声部黏合

南方少数民族多为山地民族,不似平原地区宽广,致使其音乐中的音域普遍较窄,大多在一个八度以内。相应地,在旋法上以级进与小跳为主,多声部的纵向和声音程之间也以大小三度及纯五度的结合居多。也正因为音域不宽,才使得真声演唱成为可能。布依族大调中还明确了两声部之间的关系特征——两音相磁,即两个声部要相互靠拢,使得声部关系呈现黏合的紧贴状,形成密集的和声音程。这种旋法与声部之间的近距离音程运动便是一种黏性发展的态势。

(三)中立音的游移性是黏性发展的高度体现

中立音原本即指位于半度音程之间的音,因此,中立音的游移是在极窄的音域范围内进行,如纳西族的#fa是介于#fa和sol之间,布依族的#re也是介于#re和mi之间,具有游移性特征。而这种半音关系之间的游移运动便是音乐黏性发展的最好体现。

总之,受南方山地环境、农耕文化的影响,南方少数民族民间音乐对固定的曲式调式有依赖性,且音乐的音域不宽,音与音之间多为近距离的音程关系。这种对曲式调式的依赖性是一种黏性显现,而狭窄音域内的音程运动结构则是一种音与音之间的黏合,均充分地体现出南方少数民族民间音乐结构的黏性发展形态。