小关节阻滞技术在缓解PKP术后残余疼痛的临床价值探讨

2018-08-08张杰焦洪新陈志红徐宏扣李晓苏

张杰,焦洪新,陈志红,徐宏扣,李晓苏

(江苏省昆山市第二人民医院骨科,江苏 昆山 215300)

骨质疏松性椎体压缩骨折(osteoporotic vertebral compression fractures,OVCF)是老年人群的常见创伤,PKP手术是此类患者的经典手术方案,但少数患者术后仍残留有一定的腰背痛,称之为“残余痛”[1]。本研究在予以常规抗骨质疏松治疗同时,对29例此类患者采用超声引导下的小关节阻滞技术进行处理,取得较好疗效。

1 临床资料

1.1 一般资料

自2014-09-2016-09,共纳入29例PKP术后残余痛的OVCF患者,均在常规抗骨质疏松药物治疗的基础上,施以超声引导下腰椎小关节阻滞技术。29例中,男10例,女19例;年龄58-79岁,平均(63.4±5.1)岁;体重 46-73 kg,平均(66.2±7.3)kg;身高 149-176 cm,平均(153.5±9.8)cm;将此 29例作为观察组。另选择2012-03-2014-08行常规抗骨质疏松药物治疗的33例此类患者,作为对照组。其中,男9例,女24例;年龄 61-80 岁,平均(64.2±7.4)岁;体重 47-75 kg,平均(64.1±7.8)kg;身高 147-170 cm,平均(152.6±9.1)cm。两组患者的性别、年龄、身高和体重等基础临床数据对比,差异均无统计学意义(P>0.05),可进行分组研究。

1.2 治疗方案

(1)两组患者均予以抗骨质疏松药物治疗,具体如下:①口服阿法骨化醇片,0.5 μg/次,1 次/d;②碳酸钙 D3 口服,1.5 g/次,1 次/d。(2)观察组在此基础上,施以超声引导下的小关节阻滞技术。采用Philips Elite彩色多普勒超声诊断仪,对腰椎L2-5节段的小关节进行定位。定位准确后,患者俯卧,腹部垫高约20 cm,确保腰椎有一定前屈,并防止腰椎侧屈,以利于小关节显示与穿刺操作。依据其超声定位结果,选择压痛点最明显处的皮肤并进行标记,其下方的关节突关节即为拟注射节点。以0.5%利多卡因进行局部麻醉后,采用22G腰穿针由后外侧向前内侧进针,并注入复合镇痛药液2 ml。药液配伍:利多卡因(规格:85 mg/5 ml)+复方倍他米松(规格:7 mg/ml),以 1:1 比例进行配伍。注射完毕后,常规予以按压、消毒,对穿刺点予以创口贴贴敷。

1.3 疗效观察

于观察组患者的小关节阻滞治疗前、治疗后10 min、2周和3个月进行组间疗效对比。其观察指标包括:疼痛VAS评分和腰椎Oswestry功能障碍指数(ODI),同时计算其疼痛缓解率=(术前VAS评分-术后)/术前×100%。

1.4 数据处理

两组所有数据均采用SPSS 17.0软件包进行分析,其中计量资料的治疗前后对比采用配对t检验,组间对比采用独立t检验;计数资料采用卡方(x2)检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

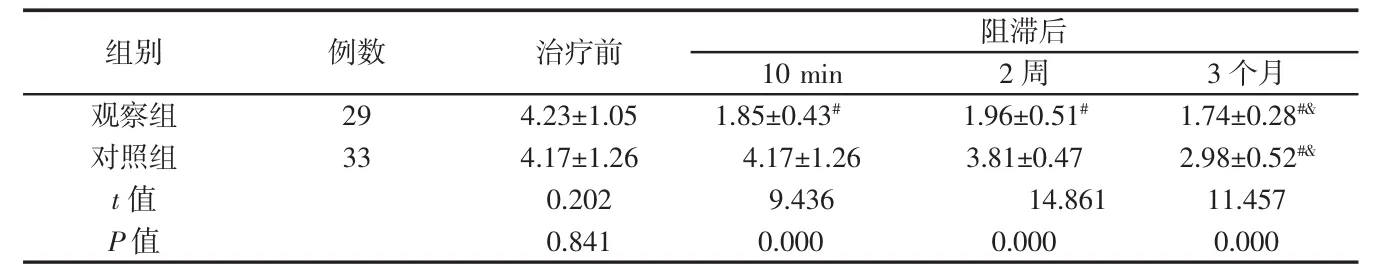

2.1 VAS评分、ODI指数比较(表1-2)

(1)总体趋势:两组患者3个月后VAS评分、ODI指数均较治疗前有显著降低(P<0.05),观察组阻滞后10 min即出现显著改善,2周后略有升高,但3个月后进一步改善;对照组于3个月后始见明显改善效果。(2)分组对比:两组治疗前无显著性差异(P>0.05);但观察组阻滞10 min后,其VAS、ODI指数评分已显著低于对照组,且其后2周、3个月时,亦显著低于对照组(P<0.05)。

2.2 疼痛缓解率比较(表3)

(1)总体趋势:两组患者3个月后的疼痛缓解率均较为显著,观察组达到(58.87±9.21)%,对照组为 (28.54±7.66)%。但观察组阻滞后10 min即有显著缓解,缓解率达到(56.31±6.92)%;对照组2周后始有缓解迹象。

(2)分组对比:观察组于小关节阻滞2周、3个月时,其疼痛缓解率均显著高于对照组(P<0.05)。

表1 两组患者治疗前后的VAS评分比较

注:#表示与治疗前对比,P<0.05;&表示与阻滞后2周对比,P<0.05

表2 两组患者治疗前后的ODI指数比较(%)

表3 两组患者治疗后的疼痛缓解率对比(%)

3 讨论

OVCF所致疼痛主要有伤椎骨折本身所致[2-3],但近年来,有学者研究认为,椎体后方附件结构也是引起疼痛的重要来源[4],尤以小关节为主。临床认为,当脊柱的骨性结构发生骨质疏松时,与其相关的肌肉、韧带和筋膜出现劳损,可导致关节突关节、肌肉、韧带等组织出现退变,而骨折则进一步加重了上述损伤。另外,脊神经后支所分出的内侧支主要分布于小关节囊,其周围有丰富的神经末梢,受到外界刺激后可导致腰部疼痛[5],而PKP术后的病理改变易引起关节囊异常增大现象,压迫周围尤其是神经根,造成腰腿痛。

为此,本研究尝试对观察组29例患者在常规抗骨质疏松药物治疗基础上,对其L2-5的腰椎小关节施以超声引导下阻滞技术,阻滞后10 min即获得显著缓解,其疼痛VAS评分、ODI指数均显著下降(P<0.05),直至 3个月后仍有可靠疗效。观察组患者于阻滞术后2周时,其VAS评分和ODI指数有反弹迹象,我们分析其原因,考虑与复方倍他米松逐渐在体内代谢清除有关。但其后,随着患者口服药物对骨质疏松症的逐渐改善,有效缓解了骨质疏松因素所致的腰背部骨痛,使其疼痛改善效果也更趋稳定,术后3个月缓解率达到(58.87±9.21)%。

小关节阻滞技术在临床上并不少见,其镇痛效果好、操作简便,既往较多应用于腰椎退行性疾病的治疗中。我们采用超声进行引导,既避免了X线辐射和影像重叠问题,且费用低廉,能实时、安全地对注射过程进行监测,取得了良好疗效,值得在临床推广应用。