血浆(1-3)-β-D葡聚糖对院内侵袭性真菌感染诊断的临床价值

2018-08-08尚元元喻楠董灵娣李莎莎刘昱奚

尚元元 喻楠 董灵娣 李莎莎 刘昱奚

(1.宁夏医科大学总医院皮肤科,银川 750004;2.宁夏医科大学总医院检验科,银川 750004)

侵袭性真菌感染 (IFI)是指致病性真菌向组织内侵入、增殖所致的真菌感染性疾病,这类感染主要发生在医院内。近年来,多项流行病学研究显示,IFI在免疫力低下的患者发病率逐渐升高,而且因IFI多合并细菌感染,其临床症状易被基础疾病所掩盖,不能及时诊断和获得抗真菌治疗,其病死率居高不下,严重危及人类,尤其是免疫力低下患者的健康和生命,被称为“临终感染”[1]。治疗IFI的关键在于早期诊断,早期适时使用抗真菌药物。由于IFI早期症状和体征常缺乏特异性,故诊断存在一定困难,其主要原因一是缺乏具有代表性的临床表现,二是缺少灵敏度和特异度都高的检测手段。传统形态学诊断方法,耗时长,敏感性差;组织病理诊断,作为一个侵入性操作,可行性差;影像学表现缺乏特异性;因此,对于院内侵袭性真菌感染的诊断,寻求和探索一种快速、高敏感度和高特异度的方法,已经是该领域需要迫切解决的问题[2-3]。各项研究显示,真菌细胞壁中含有大量 (1,3)-β-D葡聚糖成分,人体血液或深部组织中的吞噬细胞可以吞噬、消化真菌,使真菌细胞壁的 (1,3)-β-D葡聚糖释放出来,血液和体液中既可以检测到 (1,3)-β-D葡聚糖含量[4]。本研究收集高危院内IFI感染患者的血浆,进行 (1,3)-β-D葡聚糖含量的检测,并与传统真菌培养方法比较,分析两种方法的诊断效能,探讨G实验对院内侵袭性真菌感染的诊断价值。现报道如下。

1 材料与方法

1.1 病例的选择

选择宁夏医科大学总医院住院患者中高危院内IFI患者132例 (住院时间2016.1~2017.4)。诊断入选标准:首先根据我国卫生部颁发的《医院感染诊断标准》[5]确定为院内感染,参照欧洲癌症研究和治疗组织/深部真菌感染协作组和美国国立变态反应和感染病研究院真菌病研究组 (EORTC/MSG)共识组制定的IFI诊断标准[6],分为四个诊断标准:确诊,临床诊断,拟诊和排除。

1.2 G实验

采用MB-80微生物快速检测动态系统及试剂检 (北京金山川科技发展公司生产)检测入选病例血浆中 (1,3)-β-D葡聚糖含量。操作过程中注意避免各种污染及可能存在的热原质对标本的影响。

1.3 真菌培养

根据标本种类的不同接种在不同培养基上,25℃、37℃培养,每24 h观察1次结果,根据菌落生长的形态,生长特点及色素进行初级鉴别,如果生长为酵母菌的,进一步将酵母菌接种于科玛嘉显色培养基上进行分离鉴定,不能显色的酵母类及非酵母类真菌根据其镜下菌丝、孢子特征或进一步小培养的生长特点进行鉴定,仍不能确定的采用全自动微生物分析仪 (VITEK 2 COMPACT)进行鉴定。

1.4 统计方法

应用SPSS 17.0软件进行数据处理,评价和比较真菌培养和G实验的诊断价值并进行ROC曲线分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 基本情况

132例高危院内IFI感染的患者中,共有43例诊断为院内侵袭性真菌感染,其中确诊9例,临床诊断21例,拟诊13例,排除89例;男性76例,女性58例,男性与女性性别比为1.31∶1;年龄最小的为11岁,最大的为90岁,平均年龄56.43±13.56岁。

2.2 检测结果

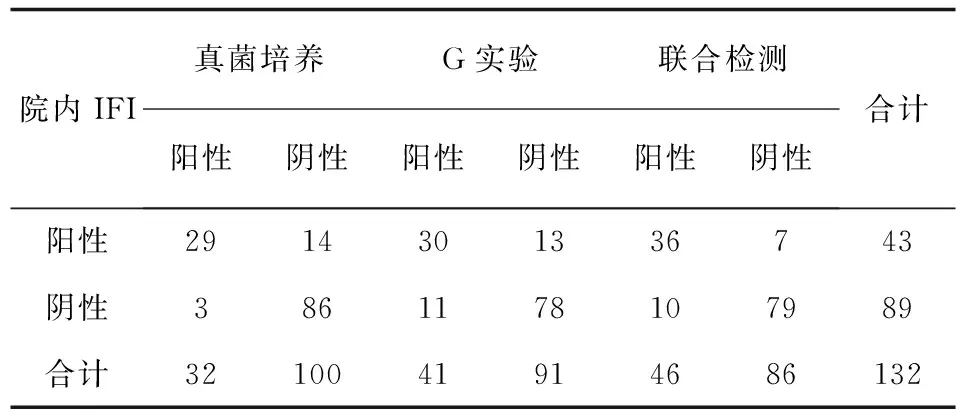

真菌培养检测结果 43例诊断为院内IFI的患者 (包括确诊、临床诊断和拟诊),真菌培养阳性29例,标本来自于血液,痰液,支气管、肺泡灌洗液,尿液、腹水、鼻窦抽取液、肠道黏膜及深部组织;每例标本均先行真菌直接涂片,后行真菌培养,3例深部组织同时行病理检查;其中白念珠菌13例 (5例标本来源为静脉血,2例为痰液1例为尿液,1例为腹水,1例为肠道黏膜组织,1例为肾脏穿刺活检组织),占44.83%,热带念珠菌6例 (2例为血液,1例为痰液,1例为支气管肺泡灌洗液,1例为尿液,1例为腹水),占20.69%,光滑念珠菌3例 (1例为血液,1例为痰液,1例为尿液),占10.34%,季也蒙念珠菌1例 (标本为腹水),占3.45%,曲霉5例 (2例为痰液,1例为支气管、肺泡灌洗液,1例来自鼻窦抽取液,1例为支气管镜穿刺组织),占17.24%,混合感染1例 (标本为痰液),占3.45%,3例深部组织病理检查,有2例亦在组织病理切片中找到了真菌的菌丝和孢子。见表1。

G实验检测结果 43例诊断为院内侵袭性真菌感染的43例患者血浆 (1-3)-β-D葡聚糖水平为20.34~819.84 pg/mL,平均132.34 pg/mL。本研究采用 (1-3)-β-D葡聚糖>60 pg/mL为阳性的判断标准。见表1。

真菌培养联合G实验检测结果 真菌培养和G实验检测两项检查中任一项检测阳性或者两项同时为阳性者即判断为阳性。见表1。

表1 真菌培养、G实验及真菌培养联合G实验检测结果

2.3 指标分析

真菌培养、G实验及真菌培养联合G实验检测的敏感度、特异度、阳性预测值,阴性预测值及Youden指数,见表2。

真菌培养、G实验及联合检测的ROC曲线分析,见表3、图1。

3 讨 论

近年来,随着医疗技术的进一步发展,各种有创性检查和治疗手段在临床上的广泛开展,以及器官移植、导管技术、抗肿瘤药物、糖皮质激素及广谱抗生素在临床上的广泛应用,以及人口老龄化等因素多种因素的作用下,使免疫受损人群不断增加,侵袭真菌感染持续上升。这种感染主要发生在院内,其死亡率也在不断增加。美国的一项研究显示,2000年院内侵袭性真菌感染患者的死亡率较1979年增长了207%[7]。院内侵袭性真菌感染的致病菌主要包括念珠菌,曲霉菌,隐球菌等,其中白念珠菌是主要致病菌[8]。此次调查显示白念珠菌13例,占44.83%,排在其后的是热带念珠菌6例,占20.69%,曲霉5例,占17.24%,白念珠菌仍是我院主要致病菌。有研究表明,降低院内侵袭性真菌感染相关死亡率的关键在于的早期诊断和早期应用抗真菌药物;以外,早期诊断和早期应用抗真菌药物还可以减少患者的住院费用[9]。

表2 真菌培养、G实验及真菌培养联合G实验检测的敏感度、特异度、阳性、阴性预测值及Youden指数

Tab.2 Sensitivity, specificity and PPV,NPV,Youden of fungal culture,G test and combined detection for the diagnosis of IFI

检测方法敏感度特异度阳性预测值阴性预测值Youden指数真菌培养0.670.960.720.800.63G实验0.700.880.730.860.58联合检测0.840.920.780.920.76

表3 真菌培养、G实验及联合检测的ROC曲线分析

图1 真菌培养、G实验及联合检测的ROC曲线

Fig.1 ROC curves of fungal culture,G test and combined detection

目前临床上对于真菌病原学检查,真菌的镜检和培养仍然是一种常规的检查方法,此次调查显示真菌培养的敏感度为67%,特异度为96%,阳性预测值和阴性预测值分别是0.72和0.80,阳性率低,敏感性差,耗时长是该传统方法的不足之处。尽管近几年来传统检测手段较前有所改进,特别是在念珠菌血症的诊断上可以应用全自动血培养和检测系统,使得血液中的念珠菌更高效的被检测到。但各项研究表明,其敏感性仍较低,念珠菌血症的检出的阳性率只有50%左右[10]。随着院内侵袭性真菌感染菌种的变迁,曲霉菌感染所占比例逐渐增多,而曲霉在空气中存在很多孢子和菌丝,真菌培养即使发现曲霉,也很难鉴别是致病菌还是污染菌,导致诊断困难。

近几年,侵袭性真菌感染的血清学检测方面取得了较大的进展。真菌细胞壁中含有大量 (1,3)-β-D葡聚糖成分,多项研究表明,真菌细胞壁50%以上都是 (1-3)-β-D葡聚糖,而在酵母样真菌中,(1-3)-β-D葡聚糖含量可更高,与此相反的是其他微生物及人的细胞中不含该成份。人体血液或深部组织中的吞噬细胞可以吞噬、消化真菌,使真菌细胞壁的 (1,3)-β-D葡聚糖释放出来,血液和体液中既可以检测到 (1,3)-β-D葡聚糖含量,而浅表真菌感染 (如口咽部念珠菌病等)或真菌定植时 (1-3)-β-D葡聚糖极少释放入血液中,因此血浆 (1-3)-β-D葡聚糖检测是筛选侵袭性真菌感染的有用方法,具有临床意义。此次调查显示G实验对于院内侵袭性真菌感染的敏感度为70%,特异度为88%,阳性预测值和阴性预测值分别是0.73和0.86,G试验不仅可检测念珠菌感染还可以检测曲霉、镰刀菌等多种真菌,由于G实验敏感性相对较高,耗时短,一般只需要2 h,而普通的真菌培养则至少需要5 d,而且G试验检测的特异性和敏感性不受抗生素影响,近年来G实验被广泛用于侵袭性真菌感染血清学检测,为早期诊断提供依据。此次调查结果显示,43例诊断为院内侵袭性真菌感染的患者,有8例为念珠菌血症,其血浆 (1-3)-β-D葡聚糖>60 pg/mL的有7例,阳性率87.5%;20例考虑为肺部侵袭性真菌感染的患者,其血浆 (1-3)-β-D葡聚糖>60 pg/mL的有13例,阳性率65.0%;7例考虑为泌尿系侵袭性真菌感染的患者,其血浆 (1-3)-β-D葡聚糖>60 pg/mL的有5例,阳性率71.4%;6例考虑为消化道侵袭性真菌感染的患者,其血浆 (1-3)-β-D葡聚糖>60 pg/mL的有4例,阳性率66.7%;2例鼻窦侵袭性真菌感染患者,其血浆 (1-3)-β-D葡聚糖>60 pg/mL的有1例,阳性率50.0%。此结果显示,G实验对念珠菌血症的阳性率较高,而对肺部侵袭性真菌感染 (多为曲霉)的阳性率相对较低;这是因为宿主的免疫力和病原体的多少对曲霉感染所致血浆 (1-3)-β-D葡聚糖的变化有很大的影响。当宿主免疫力较强,病原体较少时,厚壁的纤维组织会包绕霉菌,葡聚糖就不能进入血中。

此外,30例血浆 (1-3)-β-D葡聚糖阳性的院内侵袭性真菌感染的患者中,有26例G实验的检测都在2次以上;13例血浆 (1-3)-β-D葡聚糖阴性的院内侵袭性真菌感染的患者,其G实验均只检测了1次,均为入院早期进行的检测,后期并未复查。因次,对于临床高度怀疑院内侵袭性真菌感染的病例,一次G实验检测结果是远远不够的,临床中必须建立连续检测的概念,连续检测不仅仅是避免假阳性、假阴性的发生,还可以掌握评价抗真菌治疗的疗效,进一步指导临床用药,为判断预后及是否需要调整方案提供实验室依据。此次调查结果显示43例诊断经G实验诊断为院内侵袭性真菌感染的患者中,有23.3% (7/30)经过抗真菌治疗后,血中 (1-3)-β-D葡聚糖水平先增高,后下降,最后降为正常水平,有44.3% (13/30)经过抗真菌治疗后,血浆 (1-3)-β-D葡聚糖水平直线下降,患者临床感染症状亦得到有效控制,另有6.7% (2/30)经过抗真菌治疗后,血浆 (1-3)-β-D葡聚糖水平一直未明显下降,临床感染症状亦未得到有效控制。

但G实验也同样存在不足之处:首先G试验的阳性结果只能代表存在侵袭性真菌感染,但是并不能够确定其种类,而且由于β-葡聚糖普遍存在周围环境中,G实验有假阳性结果,如应用纤维素膜进行透析、纱布以及其他医疗物品中含有葡聚糖、污染、败血症患者 (尤其是链球菌血症)、某些抗肿瘤药物 (香菇多糖、裂殖菌多糖)、某些静脉制剂 (白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子)的使用、磺胺类药物、个人饮食 (某些患者喜欢吃蘑菇类食物)等[11],同时,G实验还存在一些假阴性因素,如G试验不能检测隐球菌和接合菌,因为隐球菌细胞壁为α-葡聚糖而非 (1-3)-β-D葡聚糖,故隐球菌感染的检测结果为阴性,除此之外使用某些抗真菌药物如卡泊芬净,可非竞争性抑制 (1-3)-β-D葡聚糖的合成,标本放置时间过长等都会导致G实验出现假阴性结果。

本次研究还显示,G实验和真菌培养联合检测的敏感度提高为84%,特异度提高为92%,阳性预测值0.78,阴性预测值0.92;Youden指数范围为[-1,1],数值越高,诊断价值越高,G实验Youden指数0.58,真菌培养Youden指数0.63,联合检测Youden指数提高到0.76,因此,联合检测的诊断价值要高于单独真菌培养及G实验检测的诊断价值。另一方面,将43例院内侵袭性真菌感染患者的G实验结果、真菌培养结果及联合检测结果进行ROC曲线分析,曲线下面积分别为0.717,0.757及0.798,ROC曲线下面积越大,说明诊断意义越好。联合检测的诊断意义高于单独真菌培养或G实验的诊断意义。因此,对于临床怀疑侵袭性真菌感染的患者,建议真菌培养和G实验同时送检,并加强动态监测,发挥G实验和真菌培养各自的优势,为院内侵袭性真菌感染的早诊断、早治疗及疗效判定提供快速和准确的实验室依据。