财政民生支出、居民可支配收入与城乡服务性消费

2018-08-03李普亮贾卫丽于法稳

李普亮 贾卫丽 于法稳

摘要:在中国居民消费结构加快升级和财政支出民生化倾向日益突显的背景下,财政民生支出对居民服务性消费的效应及影响机制备受关注。基于2007—2015年中国省际面板数据联立方程模型和三阶段最小二乘估计法(3SLS)的实证检验发现,财政民生支出总体对居民服务性消费具有显著挤入效应,居民可支配收入是财政民生支出影响居民服务性消费的重要中介变量,但中介效应的大小存在一定程度城乡差异。对于城镇居民而言,50.7%的挤入效应是通过居民可支配收入产生的,而对于农村居民来说,居民可支配收入对挤入效应的贡献率高达70.8%。因此,持续加大“农村倾向”的财政民生支出力度,充分发挥财政民生支出的收入分配功能,是促进居民服务性消费增长和缩小城乡居民服务性消费差距的有效途径。

关键词:财政民生支出;居民可支配收入;服务性消费;3SLS

文章编号:2095-5960(2018)01-0001-12;中图分类号:F812.45;文献标识码:A

一、引言

随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,居民消费结构进入加快升级的重要关口,服务性消费渐成消费结构升级的重点领域和主要方向。扩大居民服务性消费需求既是中国经济结构中长期战略调整的需要,也是促进经济平稳较快增长的重要举措,更是改善民生的必然选择(夏杰长和毛中根,2012)[1]。近年来,尽管中国居民的服务性消费整体趋于上升,但与多数发达国家相比依然明显不足。究竟哪些因素影响了城乡居民服务性消费增长?程大中(2009)通过对影响服务消费支出的收入效应和价格效应的分解并基于非均衡增长模型研究发现,服务价格而非收入水平的提高是中国居民服务性消费支出上升的主因,大多数地区在服务消费方面显露出“成本病”问题[2]。杨碧云等(2014)基于2009年和2002年中国六个省(市)的城镇住户调查数据的研究表明,家庭收入、家庭生命周期阶段、家庭人口性别结构及家庭其他特征变量和城镇人口规模等因素均对居民服务性消费需求有显著影响[3]。江静(2014)利用全国 30个地区 1997—2011 年数据的实证研究发现,城镇居民的消费性服务支出与个人可支配收入、服务价格指数、收入差距、城市化水平和服务业发展紧密相关[4]。虞楸桦等(2015)基于2004—2012年浙江省农村固定观察点数据的研究显示,农村家庭纯收入和收入差距对家庭服务性消费有显著影响[5]。田侃和瞿华(2015)运用2002—2011年省际面板数据检验了城乡居民医疗保健消费的影响因素,结果显示,人均可支配收入显著影响了城乡居民医疗保健服务消费,但这种影响存在显著的地区差异[6]。上述文献虽然基于不同视角、数据和方法对居民服务性消费的影响因素进行了深入探究,却普遍忽略了财政民生支出这一重要维度。财政民生支出是中国语境下的独特表达,国外与之对应的支出一般称为政府社会性支出(public social expenditure)。本文通过系统的文献检索发现,研究财政民生支出与居民总消费关系的文献十分丰富(Emanuele et al.,2010;Luigi Marattin and Simone Salotti,2014;刘志忠和吴飞,2014;蓝相洁,陈永成,2015;成峰和席鹏辉,2017)[7][8][9][10][11],研究结论也是见仁见智,但深入探究财政民生支出对居民服务性消费影响的文献明显不足。事实上,财政民生支出作为政府惠民生的重要手段,与居民服务性消费息息相关。问题的关键在于,财政民生支出如何影响了居民服务性消费?大量文献研究发现,可支配收入是影响居民服务性消費需求的重要因素(杨碧云等,2014;江静,2014;田侃和瞿华,2015),而财政民生支出恰恰能够通过特定机制对居民可支配收入产生重要影响(魏蔚和贾亚男,2014;洪源等,2014;陈工和何鹏飞,2016)[12][13][14]。由此推断,居民可支配收入很可能是财政民生支出作用于居民服务性消费的中介变量。那么,“财政民生支出增加居民可支配收入提高居民服务性消费增长”的逻辑究竟是否成立?如果回答是肯定的,财政民生支出会在多大程度上通过居民可支配收入影响居民服务性消费?在中国城乡二元结构仍未根本扭转的背景下,居民可支配收入对财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应是否存在差异?这些问题有待基于同一分析框架和样本数据进行系统的理论诠释和实证检验。

现有文献在考察财政民生支出对居民消费的影响时,往往将居民可支配收入视为一个控制变量,这样处理的一个后果是难以基于国民收入分配的视角发掘财政民生支出对居民消费的作用机制。尽管有学者提出,民生性支出对居民消费需求的影响效应主要通过作用于收入分配领域,直接增加居民消费需求(储德银和闫伟,2010)[15],但学术界对于这种作用机制尚缺乏必要的实证检验。与已有文献相比,本文的主要贡献在于:一是与多数文献侧重研究财政民生支出对居民总消费的影响不同,本文立足中国居民消费结构加快升级的背景,重点考察财政民生支出对居民服务性消费的影响,较同类文献的研究更加细致;二是充分考虑财政民生支出与居民可支配收入的联动性,从理论上诠释了居民可支配收入是财政民生支出影响居民服务性消费的重要中介变量,有助于从国民收入分配的视角深刻理解财政民生支出对居民服务性消费的作用机制;三是构建省际面板数据联立方程模型,运用三阶段最小二乘法(3SLS)实证考察了居民可支配收入对财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应及其城乡差异,为更加精准地发挥财政民生支出的收入分配功能,进而促进居民服务性消费增长和缩小城乡居民服务性消费差距提供经验证据。

二、理论分析与研究方法

(一)理论分析

根据消费者行为理论,一个理性消费者会在既定预算约束下选择能够最大化自身效用的消费组合。从消费对象的形态看,居民消费可划分为商品性消费和服务性消费。不同形态的消费对象能够满足人们不同层次的需要,许多高层次消费需求的实现往往与服务性消费密不可分。服务性消费通常具有奢侈品的特点,在一定程度上代表了未来消费结构的趋势和方向(夏杰长和毛中根,2012)[1],因此,居民消费中的服务性消费比重成为度量居民消费结构高级化程度的重要指标。为便于诠释财政民生支出与居民服务性消费的关系,本文基于消费对象形态的角度将居民消费划分为商品性消费和服务性消费两大类。在经济学中,居民的效用函数形式存在多种假定,本文借鉴了CES效用函数①①即不变替代弹性效用函数。 分析框架,将效用函数设定为如下形式:

其中,C1和C2分别代表居民的商品性消费数量和服务性消费数量,P1和P2分别代表居民为商品性消费和服务性消费支付的价格,Id为居民的可支配收入,ρ为商品性消费和服务性消费的替代弹性。可以证明,当ρ=1时,表明商品性消费和服务性消费是完全替代的,效用函数可转换为线性函数;当ρ→0时,效用函数可转换为Cobb-Douglas效用函数;当ρ→-∞时,表明商品性消费和服务性消费是互补的,如果同时满足α+β=1,则效用函数可转换为里昂惕夫效用函数。由此可见,与其他某种特定类型的效用函数相比,CES效用函数更具一般性和包容性,能够适应商品性消费和服务性消费之间可能存在的关系。

为求解出效用最大化时对应的服务消费数量,先写出对应的拉氏函数:

L(C1 ,C2 ,λ)≡(αCρ1 + βCρ2 )1ρ + λ(Id -P1 C1 -P2 C2 ) (3)

LC1 = 1ρ(αCρ1 + βCρ2 )1ρ-1αρCρ-11 -λP1 = 0(4)

LC2 = 1ρ(αCρ1 + βCρ2 )1ρ-1βρCρ-12 -λP2 = 0(5)

Lλ=Id-P1C1-P2C2=0(6)

经过运算容易得出,效用最大化时对应的服务性消费数量表达式如下:

不难看出,居民的服务性消费C2主要取决于居民可支配收入(Id)、居民为服务性消费而支付的价格(P2)以及居民为商品性消费支付的价格(P1)。其中,收入对居民消费的影响引发了学术界广泛而持久的关注,国内外的理论和实证研究大都证实了收入对于居民消费的重要性。但居民收入增长受制于多重因素,其中,财政民生支出的重要性不容忽视。通常来说,财政民生支出主要是指政府用于教育、医疗卫生、社会保障等关键民生领域的支出,不仅是提供公共教育、医疗卫生、社会保障等公共服务的物质基础,同时也是实现国民收入初次分配和再分配的有效手段。按照国家统计局的统计口径,居民可支配收入是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和,按照收入的来源可划分为工资性收入、经营性净收入、财产性净收入和转移性净收入。从理论上分析,财政民生支出对居民收入的影响机制可凝练为三个方面。

一是财政民生支出可以通过提升人力资本增加居民可支配收入。20世纪60年代美国经济学家舒尔茨和贝克尔创立的人力资本理论认为,人力资本表现在蕴含于人身中的各种知识、技能、能力和素质的存量总和,这种资本积累和增加有利于改善个人获得货币收入和生产非货币产品的能力。许多研究表明,人力资本水平与居民收入呈现正相关(Mincer,1974;李实、丁赛,2003;吕娜、邹薇,2015;程名望等,2016)[16][17][18][19]。教育无疑是提高人力资本最基本的手段,加大教育投资有助于人们形成更高的生产能力和资源配置能力,而具有较高生产能力和资源配置能力的人更倾向于从事一些复杂脑力劳动、高收入水平的工作。医疗卫生服务水平直接影响社会成员的健康状况,而健康是人力资本的重要构成要素,它决定着个人能够花费在所有市场活动和非市场活动上的全部时间,健康投资既可以通过提高劳动生产率和延长工作时间增加个人劳动成果进而提高个人收入水平,也可以通过延长预期寿命提高人力资本的积累(魏蔚、贾亚男,2014)[3]。教育、医疗卫生领域的财政支出是政府提供教育、医疗卫生等基本公共服务的物质保障,政府加强对这些领域的投入能通过改善居民人力资本积累和配置状况进而使低收入者获得更高收入。另外,就业领域的财政支出可通过提供就业公共服务提高居民就业能力和增加居民就业机会促进居民收入增长。

二是财政民生支出可以通过转移支付提高居民可支配收入。转移性收入主要是指国家、单位、社会团体对住户的各种经常性转移支付和住户之间的经常性收入转移,包括养老金或退休金、社会救济和补助、政策性生产补贴、政策性生活补贴、救灾款、经常性捐赠和赔偿、报销医疗费、住户之间的赡养收入等。现阶段,转移性收入在中国居民可支配收入中的地位已不容小觑。2015年,全国居民人均可支配收入21966.2元,其中转移净收入为3811.9元,占比17.4%。社会保险、社会福利、社会救济及社会优抚、就业等领域的社会保障和就业支出通过养老金或退休金、最低生活保障支出、就业补助、政策性生活补贴、自然灾害生活救助、报销医药费等多个渠道有利于推动居民转移净收入的增长。

三是财政民生支出可以通过降低服务性消费价格指数提高居民可支配收入的实际购买力。现实中,居民消费的相当一部分服务,如教育、醫疗卫生、交通通信等,具有准公共品的性质,其供给成本通常是由政府、社会和居民共同承担的,在服务供给成本既定的条件下,三者负担的成本呈现此消彼长的变化态势,财政民生支出的增加理论上有助于降低居民为消费公共服务支付的价格。以医疗卫生和教育为例,在大多数年份,政府卫生费用占卫生总费用的比重与个人卫生费用占卫生总费用的比重、公共财政教育经费占教育经费比重与学杂费占教育经费比重在多数年份呈现出明显的反向变化趋势(见图1和图2)。也就是说,财政用于教育、医疗卫生等公共服务的支出增加有助于降低居民在此类服务性消费方面的经济负担。服务性消费价格的下降又可提升居民既定可支配收入的实际购买力,进而有利于强化可支配收入对居民服务性消费的挤入效应。

图1政府卫生费用和个人卫生费用比重 图2公共财政教育经费和学杂费比重基于上述理论分析,本文将Id和P2分别表达为如下形式:

其中,msh代表财政民生支出,X代表影响居民可支配收入(Id)的其他变量集合,Y表示影响居民为服务性消费支付价格(P2)的其他变量集合。

考虑自变量X对因变量Y的影响,如果X通过影响变量M来影响Y,则称M为中介变量(温忠麟,2004)[20]。由公式(7)、公式(8)和公式(9)看出,msh是Id和P2的影响因素,而Id和P2又会直接影响C2,这意味着msh可以通过Id和P2影响C2,因此,Id和P2实际上是msh影响C2的中介变量,结合微积分中的链式法则,可以得到如下关系式:

其中,ρ1和ρ2 分别代表财政民生支出通过居民可支配收入(Id)和居民为服务性消费支付价格(P2)对居民服务性消费(C2)产生的中介效应占据的权重,如果财政民生支出仅仅通过上述两个渠道对居民服务性消费产生影响,则ρ1+ρ2=1。当然,现实中的财政民生支出对居民服务性消费的影响渠道可能还有更多,公式(10)可以在此基础上进行相应扩展。在公式(10)中,C2Id.Idmsh即为居民可支配收入对财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应,它的大小主要取决于两个因素:一是财政民生支出对居民可支配收入的效应,二是居民可支配收入对服务性消費的效应。

然而,城镇居民和农村居民由于所处的自然环境、经济环境和社会环境不尽相同,他们的消费能力、消费习惯、消费意愿和消费预期客观上也存在显著差异,尤其对于转型期的中国来说,城乡二元结构仍未得到根本扭转,城乡居民收入差距依然保持在高位,城乡服务业发展尤其是公共服务供给水平也存在明显的差距。在上述背景下,财政民生支出对居民的增收效应以及居民可支配收入对服务性消费的挤入效应很可能不尽一致,由此推测,居民可支配收入对财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应会存在一定程度城乡差异。

(二)中介效应检验方法

本文旨在考察财政民生支出是否会通过居民可支配收入影响居民服务性消费水平,结合前面的理论分析,借鉴温忠麟等(2004)[20]提出的中介效应检验方法设定如下基准模型:

其中,SC代表城乡居民人均服务性消费,msh代表人均财政民生支出,inc代表城乡居民人均可支配收入,X和Y为控制变量向量,ε为随机扰动项。方程(11) 中的β1是财政民生支出(msh)对居民服务性消费(SC)的总效应;方程(12)中的γ1是财政民生支出(msh)对中介变量(inc)的效应;方程(13)中的θ2是在控制财政民生支出(msh)的影响后,中介变量(inc)对服务性消费(SC)的效应;θ1是在控制中介变量(inc)的影响后,财政民生支出(msh)对服务性消费(SC)的直接效应。上述模型中,中介效应即为γ1和θ2的乘积(γ1θ2),它与总效应和直接效应的关系如下:

这样一来,居民可支配收入(inc)在解释财政民生支出(msh)对居民服务性消费(SC)作用中所占的比重即为γ1θ2β1,或者表达为(1-θ1β1)。

需要指出的是,学术界一些学者检验中介效应的过程似乎与本文并不完全一致。比如,程令国等(2014)在研究教育对健康的影响渠道时,采用了Cutler and Lleras-Muney(2010)的方法,在基准方程的基础上逐步增添关注的渠道变量,通过估计以下两个方程得出中介变量的影响[21]。

其中,Hi是个体i的健康存量,Ei是个体i的受教育水平,Xi是其他控制变量,Ci是渠道变量。通过估计公式(15)和(16)中教育变量的系数1和1后,即可得到渠道变量Ci在解释教育对健康的作用中所占的比重为(1-11)①①证明过程参考程令国、张晔和沈可发表于《经济学》季刊的《教育如何影响了人们的健康——来自中国老年人的证据》(2014年第1期) 。

通过对比不难发现,本文采用的中介效应检验方法与程令国等(2014)的研究方法其实是相通的,但本文的中介效应检验还可额外得到渠道变量对被解释变量的具体效应,较程令国等(2014)的研究方法可以得到更多的信息。

中介效应的检验方法有多种,本文采用较为常用且易于理解的逐步法(causal steps approach)。该方法最初由Baron 和Kenny(1986)提出[22],运用这一方法检验中介效应的基本步骤如下:首先检验方程(11),如果β1在统计上显著,继续检验方程(12),如果γ1在统计上显著,继续检验方程(13),若θ2显著,则表明中介效应存在。由于逐步法(causal steps approach)比较简单,而且容易理解和解释,因而受到很多应用工作者的青睐。但需要注意的是,许多学者发现,逐步法的检验力在各种方法中是最低的(Fritz & MacKinnon,2007;Hay,2009;MacKinnonet al.,2002)[23][24][25],也就是说,逐步法比较不容易检验到中介效应显著,但在此情况下,如果研究者用这种方法仍能得到显著的结果,检验力低的问题对其而言就不是问题,此时,逐步法的检验结果甚至好过Bootstrap法(温忠麟和叶宝娟,2014)[26]。基于上述考虑,本文在进行中介效应检验时,首先采用逐步法对H0:γ1θ2=0进行间接检验,如果出现γ1=0或θ2=0或γ1、θ2同时为0,将进一步采用Sobel法或Bootstrap 法等直接检验H0:γ1θ2=0的方法。

三、模型设定与估计

(一)模型设定、数据来源及说明

根据前文提及的中介效应检验方法,本文进一步构建以下三个具体回归方程:

其中,SC为城乡居民人均服务性消费,inc为城乡居民人均可支配收入①①在实证分析中,城镇居民的人均服务性消费和人均可支配收入分别用CSC和cinc表示,农村居民的人均服务性消费和人均可支配收入分别用RSC和rinc表示。 ,msh代表财政民生支出,用人均财政民生支出度量②②为了检验实证结果的稳健性,本文也尝试用财政民生支出占GDP的比重作为财政民生支出的度量指标,结论保持了较好的一致性。 ,pergdp为人均GDP,stru代表产业结构,用第三产业增加值占GDP比重表示,burden为家庭总抚养比,edu代表居民受教育水平,用6岁人口中高中和大专及以上人口比重表示,i和t分别代表地区和时间,βi、αi和θi为个体效应,用以控制地区间不可观测的异质因素影响。需要说明的是,由于本文在实证分析时运用服务价格指数对居民服务性消费进行了价格调整,因而模型中未再加入服务价格指数。

理论上,居民的服务性消费应当包括餐饮服务、衣着加工服务、家庭服务、医疗服务、交通通信服务、教育文化娱乐服务以及其他服务等,但本文的实证分析主要选取了教育文化娱乐、医疗保健和交通通信三类支出作为居民服务性消费的代表,主要基于以下三点考虑:(1)国家统计部门发布的农村居民消费支出数据并未对各类服务性消费进行细分,城镇居民消费支出数据对各类服务性消费的划分也止于2012年,而教育文化娱乐、医疗保健和交通通信三类支出在城乡居民服务性消费中保持了较强的一致性和可比性;(2)在服务经济阶段,随着经济发展和居民收入提高,人们对公共服务会有更多的需求和更強的支付能力,消费结构中衣食住行等物质性消费支出和一般性服务消费支出比重下降,而有益于居民文化素质和生活质量提高的科教文体卫等服务消费支出比重快速提升(中国经济增长前沿课题组,2015)[27],教育文化娱乐、医疗保健及交通通信等领域的消费是人们发展型和享受型服务消费的典型代表,具有更大的增长潜力;(3)教育文化娱乐、医疗保健和交通通信三类消费是居民服务性消费的重点所在,2012年的这一比重就已达到64%。综上所述,将教育文化娱乐、医疗保健和交通通信作为服务性消费的代表能够兼顾样本数据的合理性、代表性和可得性。另外,目前学术界对财政民生支出的口径并未达成共识,本文在借鉴已有研究成果的基础上,选取教育支出、医疗卫生支出以及社会保障和就业支出作为财政民生支出的代表,它们涉及人们生存和发展的最基本需要,与国际上的政府社会性支出基本一致,而且学术界对此基本能够达成共识。

在实证分析的样本数据选取方面,本文采用中国31个省(市)2007—2015年面板数据进行实证检验,各个变量数据均来源于相关年度《中国统计年鉴》。为减少异方差影响,本文对城乡居民人均服务性消费和人均GDP进行了对数化处理。同时,为剔除价格因素影响,本文分别运用2007年为基期的娱乐教育文化用品及服务价格指数、医疗保健和个人用品价格指数和交通通信价格指数对教育文化娱乐、医疗保健和交通通信三类消费进行了价格调整,运用以2007年为基期的城乡居民消费价格指数对城乡居民人均可支配收入进行了价格调整,运用以2007年为基期的人均GDP指数对人均GDP进行了价格调整。各个变量的数值特征如表1所示。

(二)实证结果

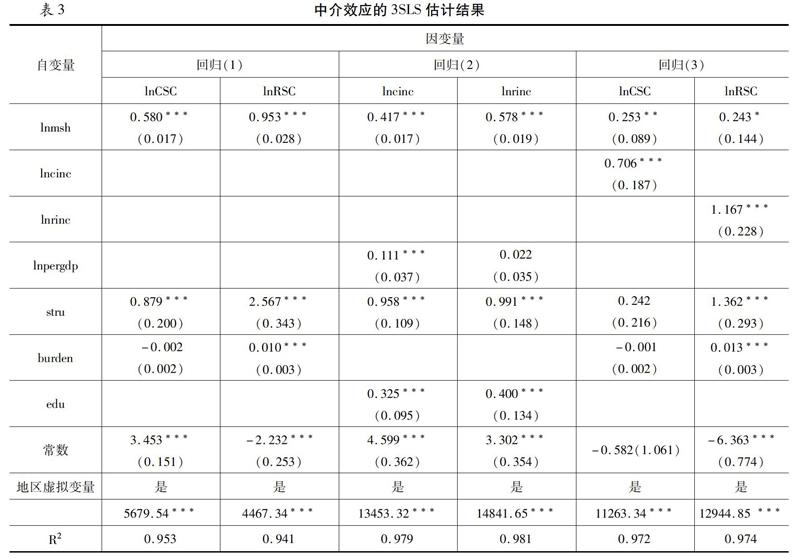

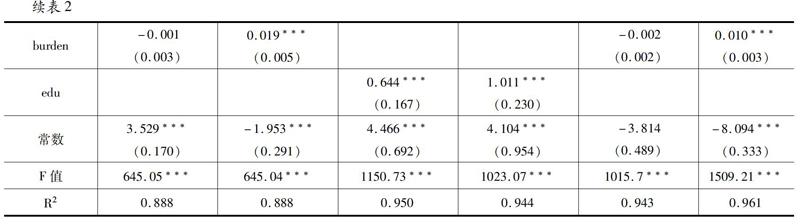

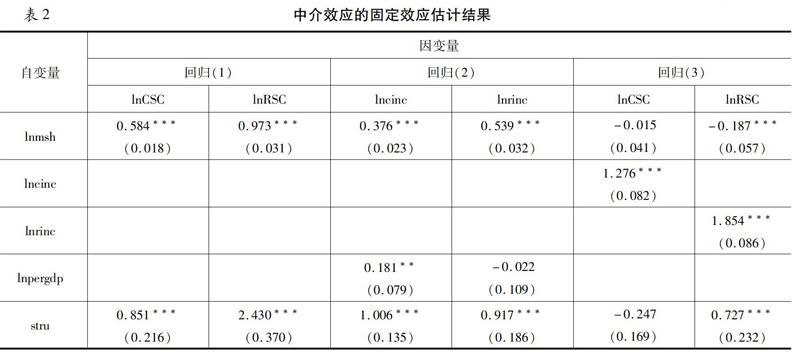

本文首先采用单方程估计方法对面板数据联立方程模型进行估计,基本步骤是:先通过F检验判断每个方程是否存在个体效应,如果存在个体效应,则进一步通过Hausman检验判断适用随机效应模型还是固定效应模型。相关检验表明,各个方程均适用固定效应模型,回归结果见表2。从单方程估计结果看,本文有如下发现:

(1)在未控制居民可支配收入时,财政民生支出对城乡居民服务性消费均有显著的挤入效应,并且对农村居民服务性消费的挤入效应大于城镇居民。具体而言,人均财政民生支出每增长1%,城乡居民人均服务性消费分别增长0.584%和0.973%。

(2)财政民生支出对城乡居民的增收效应比较明显,并且对农村居民的增收效应大于城镇居民。具体来看,人均财政民生支出每增长1%,城乡居民人均可支配收入分别增长0.376%和0.539%。

(3)人均可支配收入对城乡居民服务性消费的挤入效应十分显著,并且对农村居民的挤入效应大于城镇居民。具体来说,城镇居民可支配收入每增长1%,其服务性消费相应增长1.276%,农村居民人均可支配收入每增长1%,其服务性消费相应增长1.854%。

综合上述回归结果,可以进一步计算居民可支配收入对于财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应。对于城镇居民而言,中介效应的数值为0.480(0.376×1.276),对于农村居民来说,中介效应的数值为0.999(0.539×1.854)。整体来看,居民可支配收入产生的中介效应呈现出农村大于城镇的特点。

然而,单方程估计结果可能不够稳健,这是因为:(1)居民人均可支配收入和人均服务性消费会同时受到一些共同因素的影响,而且二者本身也很有可能存在相互影响,因此,两个变量的内生性不可避免;(2)对三个方程进行依次估计没有考虑到各个方程扰动项的相关性,事实上,联立方程模型中各方程的扰动项可能超越本方程式而与其他方程的扰动项相关。为此,本文进一步采用三阶段最小二乘法(3SLS)克服各方程之间随机扰动项相关造成的估计偏误,估计结果见表3。

对比表2和表3不难发现,两种方法的估计结果整体上比较吻合,但各方程的参数估计值出现一定变化。在3SLS估计结果中,当未控制居民可支配收入时,财政民生支出对城乡居民服务性消费均有显著的挤入效应,并且对农村居民服务性消费的挤入效应大于城镇居民,人均财政民生支出每增长1%,城乡居民人均服务性消费分别增长0.580%和0.953%。财政民生支出对城乡居民的增收效应也比较明显,并且对农村居民的增收效应大于城镇居民,人均财政民生支出每增长1%,城乡居民人均可支配收入分别增长0.417%和0.578%。人均可支配收入对城乡居民服务性消费的挤入效应十分显著,并且对农村居民的挤入效应大于城镇居民,其中,城镇居民可支配收入每增长1%,其服务性消费相应增长0.706%,农村居民人均可支配收入每增长1%,其服务性消费相应增长1.167%。

根据表3回归结果,可以进一步计算居民可支配收入对于财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应。对于城镇居民而言,中介效应的数值为0.294(0.417×0.706),对于农村居民来说,中介效应的数值为0.675(0.578×1.167)。整体来看,居民可支配收入产生的中介效应呈现出农村大于城镇的特点(见表4),这与前面的单方程估计结果是一致的,只不过采用3SLS方法得到的中介效应数值相对较小。由此可见,财政民生支出对城乡居民服务性消费均具有显著的挤入效应,对于城镇居民而言,50.7%的挤入效应是通过居民可支配收入产生的,而对于农村居民来说,居民可支配收入对挤入效应的贡献率高达70.8%。

表4城乡居民人均可支配收入的中介效应比较

城镇居民农村居民财政民生支出对居民服务性消费的总效应0.5800.953居民可支配收入对居民服务性消费的中介效应0.2940.675中介效应占总效应的比重(%)50.770.8另外,从表3的回归(3)可以看出,在控制居民可支配收入后,财政民生支出对城乡居民的服务性消费仍然具有一定程度的挤入效应,原因在于,财政民生支出对居民服务性消费的影响渠道是多元的,除了收入渠道外,还包括供给渠道和预期渠道等。从供给渠道看,居民的服务性消费水平不仅取决于居民的消费能力,同时还取决于居民的消费意愿,对于既定的居民可支配收入,居民对服务的消费意愿越强,相應的服务性消费水平就越高。而居民对服务的消费意愿又在很大程度上取决于服务供给与服务需求的匹配程度。一般来说,财政民生支出如果能够得到有效配置和利用,总体上将有利于改善教育、医疗卫生等服务供给,而此类服务供给数量和质量的提升又进一步刺激居民的服务消费意愿,进而有利于增强居民可支配收入对服务性消费的挤入效应。从预期渠道看,根据预防性储蓄理论,居民储蓄的一个重要动机是预防未来收支方面的不确定性,未来风险越大,预期未来消费的边际效用就越大,因此就越能吸引消费者进行预防性储蓄,把更多的财富转移到未来进行消费,财政民生支出通过降低民生性公共服务价格和提升居民社会保障水平为居民扩大服务性消费提供了物质基础和信心基础,有利于改善居民的消费预期和降低居民的储蓄动机,进而强化了居民可支配收入对服务性消费的挤入效应。

(三)进一步讨论

随着各级政府对民生重视程度的提高,财政用于民生支出的力度也持续加大。财政用于教育、医疗卫生以及社会保障和就业等领域为代表的民生支出由2007年的14559.44亿元增至2015年的57243.75亿元,占财政支出的比重相应由2007年的29.25%升至2015年的32.55%,占GDP的比重相应由2007年的5.39%升至2015年的8.35%。由于统计数据限制,本文的财政民生支出无法在城乡之间进行清晰划分。但有一点是比较明确的,改革开放后的很长一段时期内,我国财政支出的“城市偏向”特征明显,特别是在基础教育、医疗卫生、社会保障等民生性公共服务支出领域,农村居民难以享受到与城镇居民同等的待遇。但近些年来,随着“三农”地位的提升及民生财政建设进程的加快,民生财政支出的“农村倾向”开始显现,全国农村普遍实施免费义务教育,农村中小学教育经费保障机制不断完善,新型农村合作医疗的财政补助水平逐年提高,新型农村居民社会养老保险实现全覆盖,公共财政惠及农村的力度持续加码。以农村义务教育经费为例,2004年城乡普通小学生均教育经费分别为952.44元和823.22元,农村生均教育经费仅为城镇生均教育经费的86.43%。随着政策对农村义务教育支持力度的加大,重城市轻农村的义务教育投入问题得到了很大程度改善,2013 年城乡普通小学生均教育经费分别为 6901.77元和6854.96元,农村生均教育经费达到城镇生均教育经费的99.32%(孙鹤、秦绍娟,2015)[28]。而且,自2016年春季学期开始,我国统一了城乡义务教育学校生均公用经费基准定额,从2017年春季学期开始,又统一了城乡义务教育学生“两免一补”政策。此外,自新型农村合作医疗试点至今,各级财政的补助标准由最初的20元持续增至2017年的450元,增长21.5倍。考虑到上述背景,加之本文实证分析的样本所属期间为2007—2015年,财政民生支出对农村居民的增收效应大于城镇居民也就不难理解。洪源等(2014)基于2002—2012年省际面板数据的实证研究表明,民生财政支出的增长及其资金投向的“农村倾向”特征有效缩小了城乡居民收入差距[13]。可见,本文的实证结果与洪源等(2014)的研究结论是一致的。另一方面,当前农村居民的服务性消费水平整体上明显低于城镇居民,其中一个重要原因在于农村居民收入水平偏低制约了自身的消费能力,尽管纵向来看我国城乡居民收入差距趋于缩小,但城乡居民收入比高达2.7以上,绝对收入差距仍接近2万元,因此,相对于城镇居民来说,农村居民的服务性消费对收入变动更为敏感。综上所述,由于财政民生支出对农村居民的增收效应相对于城镇居民更大,同时农村居民服务性消费的收入弹性相对于城镇居民更高,从而导致居民可支配收入对财政民生支出与居民服务性消费关系的中介效应呈现出农村大于城镇的特征。

尽管本文关注的焦点在于财政民生支出对城乡居民服务性消费的影响,但通过表3显示的实证结果本文同时也有一些其他发现:(1)第三产业增加值占GDP比重(stru)对于居民服务性消费具有显著的正向影响,表明通过推进供给侧结构性改革加快发展现代服务业是拉动居民服务性消费的重要举措;(2)家庭抚养比(burden)对城镇居民的服务性消费的影响并不显著,但却增加了农村居民的服务性消费,可能的原因是中国农村社保体系尚未完善,农民仍需自己负担医疗、养老等大部分支出①①由于家庭抚养比包括了少年儿童抚养比和老年人口抚养比,两者对居民服务性消费的影响机理不尽相同,为此需要进一步深入分析,但因上述变量并非本文的研究重点,故在此不再展开讨论。 ;(3)第三产业增加值占GDP比重(stru)以及居民受教育程度(edu)对城乡居民可支配收入均具显著有正向影响,符合理论预期,人均GDP(pergdp)对城镇居民的增收效应比较显著,对农村居民的增收效应虽然为正,但统计上不够显著,表明经济发展的滴流效应还有待强化,应进一步优化国民收入分配结构,使经济发展成果更多惠及农村居民。

四、结论及启示

现阶段,中国财政支出民生化倾向愈加突显,居民消费结构加快升级,服务性消费尤其是发展型和享受型服务性消费已成重要消费增长点。财政民生支出作为政府保障和改善民生的有效政策工具,与居民服务性消费息息相关。理论上,财政民生支出对居民服务性消费的影响渠道是多元的,从本文实证结果来看,居民可支配收入的重要性无可替代,成为影响财政民生支出对居民服务性消费挤入效应的关键渠道。但居民可支配收入带来的中介效应存在一定程度城乡差异。对于城镇居民而言,50.7%的挤入效应是通过居民可支配收入产生的,而对于农村居民来说,居民可支配收入对挤入效应的贡献率高达70.8%。由于近年来财政民生支出的“农村倾向”特征开始显现,财政民生支出对农村居民的增收效应相对于城镇居民更大,再加之农村居民服务性消费的收入弹性相对于城镇居民更高,进而导致居民可支配收入对财政民生支出和居民服务性消费关系的中介效应呈现农村大于城镇的特征。本文的研究结论可以提供以下三点政策启示:

首先,应当继续加大财政民生支出力度,进一步强化其对城乡居民的增收效应。由于财政民生支出对城乡居民服务性消费具有显著的挤入效应,因此,强化财政支出的民生化取向是推动居民消费结构升级的现实选择。考虑到财政民生支出对居民服务性消费的挤入效应主要通过居民可支配收入实现,因而在推进现代财政制度建设过程中,必须注重强化财政民生支出对居民的增收效应。为此,应当持续加大对教育、医疗卫生、社会保障和就业等重点民生领域的投入力度,着力提升民生性财政资金的配置和使用效率,提高教育、医疗卫生、社会保障、社会就业等公共服务的供给水平,一方面通过提升居民人力资本水平增強其参与国民收入初次分配的能力,另一方面通过加大转移支付力度提高居民从国民收入再分配中的获益程度,努力提高居民尤其是农村居民的可支配收入水平,持续改善国民收入分配格局,不断提升城乡居民消费能力。

其次,财政民生支出应当继续向农村倾斜。鉴于财政民生支出对农村居民的增收效应相对于城镇居民更大,而且,农村居民服务性消费对可支配收入的敏感度较之城镇居民也更高,因而坚持财政民生支出的“农村倾向”成为缩小城乡居民收入差距和消费差距的应有之义。为此,必须以打造新型工农城乡关系为契机,持续加大对农村重点民生领域的投入力度,着力补齐农村基础教育、医疗卫生、社会保障以及基础设施短板,尽快实现城乡基本公共服务均等化,为提高农村居民的服务性消费水平奠定扎实的基础。

最后,强化财政民生支出对居民消费性消费的挤入效应需要多管齐下。居民可支配收入是影响财政民生支出对居民服务性消费挤入效应的关键变量,但并非唯一变量,除此之外,还应着力发挥财政民生支出在优化公共服务供给、改善居民消费预期、降低居民服务性消费价格等方面的作用,通过打出“组合拳”确保城乡居民“能消费、敢消费、愿消费”,推动城乡居民服务性消费持续增长。

参考文献:

[1]夏杰长,毛中根.中国居民服务消费的实证分析与应对策略[J].黑龙江社会科学,2012(1):71-76.

[2]程大中.收入效应、价格效应与中国的服务性消费[J].世界经济,2009(3):14-25.

[3]杨碧云,张凌霜,易行健.家庭服务性消费支出的决定因素——基于中国城镇住户调查数据的实证检验[J].财贸经济,2014(6):122-136.

[4]江静.中国城镇居民消费性服务支出的影响因素分析[J].北京工商大学学报(社会科学版),2014(2):24-31

[5]虞楸桦,郭萍,余康.收入差距对家庭服务性消费的影响:来自浙江省农村的证据[J].农业技术经济,2015(7):93-101.

[6]田侃,瞿华.我国城乡居民医疗保健服务消费实证研究[J].财政研究,2015(7):46-50.

[7]Emanuele Baldacci,Giovanni Callegari,David Coady,Ding Ding,Manmohan Kumar,Pietro Tommasino,and Jaejoon Woo.Public Expenditures on Social Programs and Household Consumption in China.IMF Working Paper No.10/69,2010.

[8]Luigi Marattin,Simone Salotti,Consumption multipliers of different types of public spending:a structural vector error correction analysis for the UK[J].Empirical Economics,2014,46(4):1197-1220.

[9]刘志忠,吴飞.地方政府财政支出的民生化进程与农村居民消费——基于总量和分类支出视角下的理论分析与实证检验[J].财经理论与实践,2014(1):75-80.

[10]蓝相洁,陈永成.民生性财政支出与城乡居民消费差距:理论阐释与效应检验[J].财政研究,2015(3):2-5.

[11]成峰,席鹏辉.财政民生支出对居民消费的区域效应研究——基于CFPS数据的实证分析[J].经济问题探索,2017(7):153-162.

[12]魏蔚,贾亚男.民生支出对收入分配的调节机制[J].经济论坛,2014(7):123-126.

[13]洪源,杨司键,秦玉奇.民生财政能否有效缩小城乡居民收入差距?[J]数量经济技术经济研究,2014(7):3-20.

[14]陈工,何鹏飞.民生财政支出分权与城乡居民收入差距[J].财贸研究,2016(2):95-103.

[15]储德银,闫伟.财政支出的民生化进程与城乡居民消费——基于1995~2007年省级面板数据的经验分析[J].山西财经大学学报,2010(1):10-16.

[16]Jacob Mincer.Investment in Human Capital and Personal Income Distribution[J].The Journal of Political Economy,Vol.66,No.4 (Aug.,1958),pp.281-302.

[17]李实,丁赛.中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J].中国社会科学,2003(6):58-72.

[18]吕娜,邹薇.健康人力资本投资与居民收入——基于私人和公共部门健康支出的实证分析[J].中国地质大学学报(社会科学版),2015(1):113-119.

[19]程名望,盖庆恩,Jin Yanhong,史清华.人力资本积累与农户收入增长[J].经济研究,2016(1):168-181.

[20]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[21]程令国,张晔,沈可.教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据[J].经济学季刊,2014(4):305-330.

[22]Baron,R.M.,& Kenny,D.A.Themoderator-mediator variable distinction in social psychological research:Conceptual,strategic,and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology,1986(51):1173-1182.

[23]Fritz,M.S.,& MacKinnon,D.P..Required samplesize to detect the mediated effect.Psychological Science,2007(18):233-239.

[24]Hayes,A.F.Beyond Baron and Kenny:Statisticalmediation analysis in the new millennium.Communication Monographs,2009(76):408-420.

[25]MacKinnon,D.P.,Lockwood,C.M.,Hoffman,J.M.,West,S.G.,& Sheets,V.A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects.Psychological Methods,2002(7):83-104.

[26]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014(5):731-745.

[27]中国经济增长前沿课题组.突破经济增长减速的新要素供给理论、体制与政策选择[J].经济研究,2015(1):4-19.

[28]孙鹤,秦绍娟.我国农村义务教育财政投入问题探讨[J].中国经贸导刊,2015(5):35-36.

Abstract:In the context of accelerating the consumption structure of Chinese residents and increasing the tendency of fiscal expenditure on peoples livelihood, the effect of fiscal expenditure on residents service consumption and the influence mechanism are of great concern. Based on the empirical study of Chinas provincial panel data simultaneous equations model and the three-stage least squares estimation (3SLS) in 2007-2015, it is found that the expenditure of the peoples livelihood has a significant effect on the service consumption of the residents. Residents disposable income is an important intermediary variable through which financial expenditure on peoples livelihood affects residents service consumption, but the size of the intermediary effect shows a little difference between the urban and rural residents to a certain degree. For urban residents, 50.7% of the crowding in effect is generated through the disposable income of residents, and for rural residents, the contribution of residents disposable income to the crowding in effect is up to 70.8%. Therefore, it is an effective way to promote the growth of service consumption of urban and rural residents and to narrow the service consumption gap between urban and rural residents by increasing the expenditure of the peoples livelihood in rural areas.

Key words:financial expenditure on peoples livelihood; residents disposable income; service consumption; 3SLS

責任编辑:吴锦丹 吴锦丹 萧敏娜 常明明 张士斌