乘“德育”之风,品数学之深邃

——浅谈如何在小学数学教学中落实德育目标

2018-08-03郝绪芳

◎郝绪芳

《中小学数学学科德育实施指导纲要》充分挖掘数学学科蕴含的内在德育价值,强化学科核心素养与德育的契合,充分发挥学科优势,突出学科独有的育人功能。而且,现行数学教材在信息窗情境、习题的选材等许多方面都十分注重德育与生活的紧密联系,注重德育素材的有机渗透。那么,我们在日常的数学教学中该如何去落实德育目标呢?

一、立足教材,潜移默化

教材是教师教和学生学的最重要的媒介,我们使用的青岛版教材可谓是完美地体现义务教育的普及性、基础性和发展性,是一套有利于全面提高学生数学素养的教科书。教材编写组通过素材选取、结构安排、编写体例、呈现方式、栏目设计等,使抽象的理念能让教师和学生看得见、摸得着,从而使教材成为促进学生发展的有效载体。

每一个单元的内容通过“情境串”和“问题串”连在一起。信息窗中的情境类型,因学生的年级不同而有所变化。在低年级,信息窗中情境的类型大多是学生喜闻乐见的、富有童趣的生活情境和童话故事,如“小小存钱罐”、“勤劳的小蜜蜂”和“阿福的新衣”等。高年级的信息窗中的情境更加现实,数学味更浓一些,如“剪纸中的数学”、“关注污染”、“三峡工程”、“中国的世界遗产”等。每一个情境的选材都来源于贴近学生的生活素材。这样的设计不仅激发学生学习的兴趣,更重要的是有利于学生养成用数学的眼光观察现实世界的习惯。每个信息窗都是让学生自己挖掘数学信息,提出数学问题,从而培养学生的问题意识以及发现问题、提出问题的能力。在解决问题的过程让学生逐步体会到如何用数学知识来解决实际问题,培养学生的应用意识和创新意识,感受数学源于生活并服务于生活。这些情景的设计也唤起了学生对家乡、对祖国、对大自然的热爱,我们在教学时可以适当地进行这种真、善、美的教育,将数学教育和德育有机的结合起来。这无形之中就落实我们的德育目标,并且对学生是一种潜移默化的影响。

另外,教材中的“你知道吗?”和许多练习题给学生带来了许多科学家的故事、数学史料、数学小常识等等,我们要充分利用这些内容,让学生自己阅读,教师适当讲解,让学生感受这些教材带来的丰富的德育内涵。总之,我们要充分利用好我们的教材,明确教材的编写意图,把握教材的主旨,将德育贯穿于我们的整个教学过程中。

二、实践体验,自我认识

《中小学数学学科德育实施指导纲要》提出了四个德育范畴:思维严谨、理性精神、数学审美、爱国主义。后面两个范畴比较容易理解和把握,在上面第一部分也有所分析。那么,怎样的教学才符合和体现思维严谨、理性精神这两个德育范畴呢?这就需要我们在教学活动的设计上多去用心,能真正做到以学生为主体,鼓励学生大胆猜想、敢于质疑,放手把课堂还给学生,让学生动脑思考、动手探究。

《纲要》中对“思维严谨”的表述是这样的:“通过习题演算、命题验证、逻辑推理、例题示范方式,使学生掌握逻辑归纳与演绎、命题求证与论证、思维严谨与流畅的思维品质;通过例题的演示,培养学生把握数学知识的来龙去脉及举一反三的能力,形成有论据、有条理、有逻辑的思维习惯与表达能力,自觉学会尊重并运用定理、公理、公式、法则、规则、口诀解决问题的意识与习惯,养成做事条理分明、严谨细致、一丝不苟、严肃认真的个性品质。”例如,在教学四年级下册《三角形内角和》时,问题抛出之后,可以先让学生大胆的猜测三角形的内角和是多少,并说明猜想的理由。猜测就是有根据的推理。然后老师再进行适当的引导:那么三角形的内角和到底是多少度呢,光猜测是不行的,我们还要用事实说话,去验证出来才行。这就是在告诉学生做事要严谨细致、严肃认真,不能只凭感觉。之后就放手让大家自己去想办法,交流合作,动手验证,通过验证学生会发现自己手里的三角形内角和是180度。这是“合情推理”的过程。验证完成以后,可以引导学生大胆质疑:是所有的三角形内角和都是180度吗?进而展开进一步更具说服力和普遍性的验证。这是“演绎推理”的过程。最终得出结论。整个探究过程,通过引导学生对命题进行验证(逻辑推理)的过程,培养了学生命题求证与论证、逻辑归纳与演绎的能力,有利于学生形成有论据、有条理、有逻辑的思维习惯与表达能力。让孩子养成条理分明、思维严谨与流畅的品质。

另外,我们还可以在练习环节可以通过变式练习,培养学生思维的灵活性和敏捷性,引导学生辩证地看问题。在最后的总结反思中,逐步引导学生形成知识结构,总结归纳解题方法,养成归纳整理的习惯,感受数学魅力。这些都能培养学生慢慢养成思维严谨的个性品质,这将有益于他们一生的成长和发展。这就是数学教育的真正意义所在。

其实,这四个德育范畴并不是独立存在的,它们往往是并存于同一个教学活动中的,只是有所侧重而已。“理性精神”要求:“通过运用数学知识解决问题的过程,帮助学生逐步积累数学活动经验,培养学生应用能力和创新意识;加强数学建模核心素养的培养,有利于学生养成用数学的眼光观察现实世界的习惯,有利于学生发展用数学的思维分析实际问题的能力,有利于学生形成用数学的语言表达实际问题的能力。通过揭示数学知识产生、发展及应用的过程,培养学生勇于探索、敢于质疑、善于思考、严谨求实的理性精神。”例如在教学二年级下册《长方形、正方形的面积》一课时,信息窗呈现要给地面铺地板,需要求地面的面积,但是碍于实际的困难,没法到新房去研究,所以我们可以借助长方形的纸片,通过研究它的面积来找到一种求长方形的好方法。这样就成功的把实际问题转化成了数学问题,把对实际问题的解决搬到了课堂中。锻炼了学生用数学的思维分析实际问题的能力。接下来的探究活动是这节课的主体,要大胆放手,给学生充分的时间去讨论、动手、质疑、发现、思考。在前一个信息窗的基础上,大部分学生会用面积单位将长方形的纸片全部摆满,数一数一共摆了多少个,面积就是多少,这个过程学生们就积累了一个数学活动经验,培养了应用能力。展示之后,会有同学提出质疑:“全部摆满太麻烦了,我只摆了一行一列也能知道面积”。展示之后,学生会发现这种方法真好,很简单,于是就都来尝试这种摆法。然后老师就顺应学生的发现进一步引导:从今天起只要测量面积我就拿着大大小小的面积单位到处去铺。这时同学们又说这种方法不好了,又觉得太麻烦了。给他们制造一个认知冲突,激发学生进一步思考更好的方法。后来学生发现,原来长几厘米就行沿长摆几个面积单位,宽几厘米就能沿宽摆几个面积单位,从而找到一个公式来计算长方形的面积,这才是最简单的方法。最后类比推理得出正方形的面积公式。

整个探究过程学生经历了:由刚开始全部摆满,数数一共摆了多少个➨只摆一行和一列,就能想到全部摆满是多少个➨ 不用摆,看到长和宽来想一想➨得出一个计算公式➨这样一个探究过程。在这个过程中学生积累了数学活动经验,培养了他们的应用意识。一步步总结得出最后长方形计算公式的过程也是一个建模的过程。这个过程也让孩子们亲身经历了知识产生的过程,真正理解长方形面积计算公式是怎么来的?为什么长乘以宽算出来就是面积。这个过程中,学生一直在动手、思考、表达,培养了他们勇于探索,敢于质疑,善于思考,严谨求实的理性精神。

其实,教材中的每一个教学活动都能很好地体现德育目标中的四个范畴,只要我们根据新课标的要求,挖掘出教材的真谛,用心的设计教学环节,充分放手,让学生去亲身经历每一个教学活动,亲身体验知识产生、发展及应用的过程,坚持这样做下去,学生一定会具备良好的数学能力和品质,我们也就实现了教学目标和德育目标的双赢。

三、春风化雨,润物无声

德育目标的渗透和落实是一样长期坚持的过程,不是一朝一夕就能实现的。我们要做教育的有心人,抓住一切时机,潜移默化,润物无声。这也是落实德育目标的最高境界。仿佛是在不经意间给人以教育和启发,但是,这不经意往往蕴含了教者丰富的智慧和敏锐的眼光。我记得看过一个教学案例,用在这里比较合适。

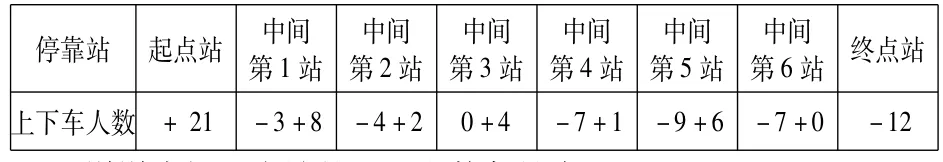

一位老师在教学“认识正数和负数”时,有这样一个练习题:一 辆公共汽车从起点站出发后,途中经过6个停靠站,最后到达终点站。下表记录了这辆公共汽车全程载客数量的变化情况。

停靠站 起点站 中间第1站中间第2站中间第3站中间第4站中间第5站中间第6站+21 -3+8 -4+2 0+4 -7+1 -9+6 -7+0 -12终点站上下车人数

(1)说说中间6个站的上下人数各是多少。

(2)中间的6个站,哪个站没有人上车?哪个站没有人下车?

(3)从表中你还知道什么?

在讨论交流第3个问题时,一位孩子说:“我发现了记录时都是先记下车的人数,再记上车的人数。”老师说:“是吗?那你知道为什么要这样记吗?”学生思考了一下,回答:“因为乘车时都是先下后上的。”老师说:“是啊,这样记还反映了先下后上的乘车秩序呢!”结合学生的发言,老师巧妙地进行了德育教育:“先下后上、遵守公共秩序、遵守乘车规则”,没有“号召”,但是相信学生会记住这个“先下后上”的乘车顺序,因为,它没有豪言壮语,但是却融合进了学生解题的过程中,融合在教师仿佛“轻描淡写”的点评中,没有痕迹,但让人心有所动!在数学教学中,这样的契机将会无数次的发生,这就需要我们教师善于抓住这样的机会,根据数学学科的特点,适当点拨,做到“春风化雨,润物无声”。

总之,我们既要深刻领会新课程所提出的:在小学数学教学中渗透德育教育的精神,同时又要牢牢把握“渗透”的本质:即在小学数学教学中开展德育教育的精髓在于潜移默化的熏陶,不能为了德育而忽视数学学科的特点。只有这样,我们的数学学科德育教育,才不会重心偏移,才不会劳而无功。