华兹华斯:人生与时代的三步

2018-08-03张喁

文_张喁

One impulse from a vernal wood

May teach you more of man,

Of moral evil and of good,

Than all the sages can.

——The Tables Turned,1805

春天树林的律动,胜过

一切圣贤的教导,

它能指引你识别善恶,

点播你做人之道。

——摘自华兹华兹《转折》,1805年

年纪轻轻便展露文学天赋的华兹华斯在湖畔买了一栋精致的房子,在那里灵魂与自然交流,他与好友柯勒律治共同创作出了具有浪漫主义田园色彩的诗集《抒情歌谣集》

华兹华斯故居远景,他在此度过了无拘无束的少年时光

穿透浪漫认识你

华兹华斯和拜伦、雪莱、济慈的名字总是被人相提并论,客观一点说他们是19世纪初英国著名浪漫主义诗人。然而也因为今天文明的传承,即教育,如此客观,使这些两三百年前属于欧洲的名字,以及他们置缀其中的浪漫主义文学,变成了今天人们尤其是未成年学生眼中味同爵蜡的无聊标签。历史和其中的生命在这样的文明传承中失去了有机性,历史的规律和彷徨即其“宗法性”,被简单地放弃。

而且以上所述,已然是人类最耀眼的文明,在今天的人类文明格局中,也强烈地显影出“欧洲中心文明”的渍迹。谈论华兹华斯等人,如果缺少对浪漫主义以及启蒙运动的脉络把控,而只有标签式的符号记忆,那就仅仅是“欧洲中心主义”的权力至今虽然式微但却仍在作祟,这样的话还不如彻底忘掉他们,忘掉他们在历史长河中划过的彗影,尤其是对两三百年来一直身处“欧洲中心”之外的其他人类和后裔来说。

必须对浪漫主义有一种寻根式的认识。除了在英国,同一时期被称为文豪的歌德、雨果,他们也是浪漫主义这棵大树上的硕果。这棵大树是在怎样的土壤中如何长成的?“浪漫主义”在英语中,是由“浪漫的”(Romantic,罗曼蒂克)这个形容词演化而成的。而“浪漫的”这个形容词又是从法语的“罗曼司”(Romance,即“传奇”或“小说”)转化过来的。至于今天中国人看到的“浪漫”,只是音译,或许在翻译之初在字面上参考了“烂漫”,但不直接使用“烂漫”一词,表明二者的意思是有区隔的。

其实,浪漫主义在诞生之初,是被人们用来表达“传奇般的” “幻想的”“不真实的”等不靠谱含义的。有研究者发现,1654年英国人才第一次使用“浪漫的”这一词语,其中明显地包含着贬意、轻蔑和否定。直到18世纪,这个词语的意思才逐渐转变为肯定和赞赏,它被用来评价作品,并获得“宜人的忧郁”这样一种附加的含义。

这种转变的契机,来自启蒙运动造成的社会文化的反弹,和时代精神的反思。欧洲的浪漫主义思潮从不靠谱到摇身一变上位引领时代风潮,是在人们对启蒙运动“理性王国”的失望,对资产阶级革命中的“自由、平等、博爱”口号的幻灭和对资本主义、工业化社会带来“礼崩乐坏”的历史条件下发生的。

华兹华斯出生于1770年的英国西北湖区的小地方科克茅斯,但在时代的洪流中,法国的启蒙运动家们仿佛已经为他的出生准备好了丰富的激情。在他19岁那年,巴黎人攻陷巴士底狱,法国大革命爆发了。

革命照进青春

17岁的华兹华斯,本是剑桥大学圣约翰学院的学生。该校培养的都是未来的教士,意味着等待他们的是优渥的待遇和风光的社会地位。少年华兹华斯的父母亲都已经过世了,他靠公费和亲戚的资助在剑桥上学。亲戚们把宝都压在华兹华斯通过一等及格考试上,这样他就能够顺利迈进教会的门槛,走向锦衣玉食的光明前程。

青年华兹华斯向往革命,但法国大革命很快就出现了血腥独裁,街头充斥着屠杀。

一开始,华兹华斯还算不负众望,在第一学年荣列优等生。但从第二年开始,功课一落千丈。华兹华斯的勇气觉醒了,他告诉自己,对于当教士,自己并不向往,缺乏热忱。在启蒙运动思潮中,教士阶层代表封建贵族的利益,在他们刻板沉闷的表面生活之下,难掩腐朽堕落的气息。

对照自己家庭的现实,这种认识更加深刻。华兹华斯的父亲,作为律师一生勤勤恳恳地为老家的旧贵族罗德家工作。然而在父亲不幸早逝以后,旧贵族家却不兑现本应给父亲的8000英镑酬劳。这也是华兹华斯从13岁起家道中落的直接原因。

再看看学校里的现实,华兹华斯发现,在剑桥这样的学府,启蒙的理性之风不但吹不进来,而且应对时代发生的变化,流行的要不就是得过且过放纵享乐,要不就是不务正业、趋炎附势,靠钻营追逐学术虚名和地位。很多教授徒有虚名,不学无术。

华兹华斯退掉了学院的必修课程,一门心思读书。亲戚资助者都为他感到焦心,尤其是在学院任职的小舅舅,在校长过世时,撺掇华兹华斯为之写挽诗,以期获得学校掌权者的赏识。这对华兹华斯来说是个极大的刺激,因为这还不是恕难从命的问题,简直够得上是侮辱了。

是时候表明自己的态度了。华兹华斯惹恼了小舅舅,两人闹到决裂,断绝往来。然后,他直接放弃了毕业前的大考,与志气相投的好友一起,要投奔欧洲大陆正如火如荼的革命圣地巴黎。此时的华兹华斯,想要过的生活,是“恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。”穿越东西方,穿越世纪,我们不难理解青年华兹华斯的少年心气。

在巴黎,正赶上革命群众庆祝攻陷巴士底狱一周年,如此纯粹的胜利,给了华兹华斯“灵魂深处闹革命”般颠山倒海的冲击。在此之前,这位青年说不上关心政治。激动之余返回英国之后,华兹华斯落入无家可归、走投无路的窘迫现实中。经济上,家里和父亲老东家的官司打了很多年,即便已经胜诉,罗德家仍然拒不履行支付。于是旷日持久的官司只好继续死缠烂打下去。找工作?由于在大学里面“自废武功”,等于自断前程,也没有什么工作机会。

怎么办?只好再向巴黎行。

不忘初心,底色呈现

革命终究露出了它的残酷。此去法国,华兹华斯和保皇党家庭的安妮特•伐隆相恋了,他还结交了很多温和派吉伦特党的朋友。然而保皇党和吉伦特党,都属于极左的雅各宾党的革命对象。

1792年,华兹华斯和法国同居女友的孩子快要出生了,他提出回国筹钱,但一转念却又到了巴黎的革命前线,亲眼目睹了雅各宾党人制造的血腥独裁,街头充斥着屠杀,不少吉伦特党的朋友已经罹难。华兹华斯逃也似地返回英国。

法国的革命引起了欧洲各个王国的警惕和高压。但他仍然心向革命,《一个共和派致兰道夫主教》这封没有人敢印刷的公开信,使华兹华斯上了官方严控激进思想的黑名单。英国对年轻的法兰西共和国宣战,华兹华斯公开宣称“作为一个英国人感到耻辱”。然而,女友和刚出生的孩子被政治敌对隔绝在海峡对岸,随着对法国革命进程的关注,华兹华斯开始反思,他发现,或许自己一味冲动鼓吹的革命,正是现实无情地对自己打脸的幕后“真凶”。

华兹华斯回想起童年和少年时光,和哥哥在家乡豪克海德一所乡间学校寄宿读书,一读就是九年。那里风光迤逦,湖泊星罗棋布,浅黄的延绵的山坡上白羊成群。为华兹华斯供应膳宿的泰森夫妇淳朴、敦厚,他们没有文化,却给了小华兹华斯无拘无束的生活。他时常在湖畔游荡,有时彻夜不归,泰森太太也非常放心不加约束。华兹华斯喜欢听没文化的泰森太太的唠叨叙旧,也时常与村夫、牧羊人聊天,和村里小伙伴们划船钓鱼。

就是在无限美好的豪克海德读书期间,华兹华斯开始写诗。现在,照进青春的革命激情来得快也去得快,华兹华斯有些厌倦了,他想回到少年时无忧无虑尽情亲近大自然的往昔生活中去。一位叫裴尼的朋友的朋友,欣赏华兹华斯的才华,支持他回到乡村专心写诗的理想,将自己在湖畔的一所房子无偿提供给他居住。华兹华斯又邀来从小心意相投的妹妹多萝西同住,漂泊的青春于是有了一个可以停泊休憩的港湾,年轻的诗人致力于构建自己的精神家园。

随后华兹华斯认识了一生中最重要的两位诗人:柯勒律治和骚塞。柯勒律治当时诗名已经很盛,他的肯定和鼓励,极大激发了华兹华斯的信心。骚塞更是在不久之后宣布,华兹华斯的诗情才华在柯勒律治之上。他们三人,就是文学史上留名的“湖畔派”。

“湖畔派”和浪漫主义

柯勒律治才华横溢性情冲动,华兹华斯则倾向于沉默和节制自己的激情,他们构成了互补,柯勒律治喜欢华兹华斯的朴素无华和敏感心细。两人当时都是居于主流地位的新古典主义的破坏者。华兹华斯写身边大自然和乡村风情的诗,简单直接,平铺直叙,没有新古典主义的复杂修辞,和对所谓“理性”“秩序”的依托。华兹华斯第一次用英语口语写诗,用笔写实,原滋原味。这在当时离经叛道,不合读者们新古典主义的胃口。

新古典主义特别钟情所谓“委婉”和“唯美”的词汇,用词都要经过抽象处理,诗的构成语音讲究一般人够不着的门槛。举例来说,“跳舞”一词就不能入诗,必须转换成“赋予你脚步的灵魂”这样的语言;那些名词比如“镜子”也不能直接用,而应该写成“风韵的顾问”。

华兹华斯横扫这些藩篱,提出“用人们实际使用的语言写诗”,而且要写那些“普通的日常生活”,包括那些上不了台面的“卑贱的乡民生活”。因为这样的生活场景,反映的是乡民的淳朴率真,使描绘他们的诗具有了第一要素“真挚”。这些乡民没有受过什么教育,远离文明教化,他们身上没什么“理性”可言,却能让诗人寄托无限的美的想象。

华兹华斯的鸽屋,每年都迎接着世界各地的人前来参观、凭吊。

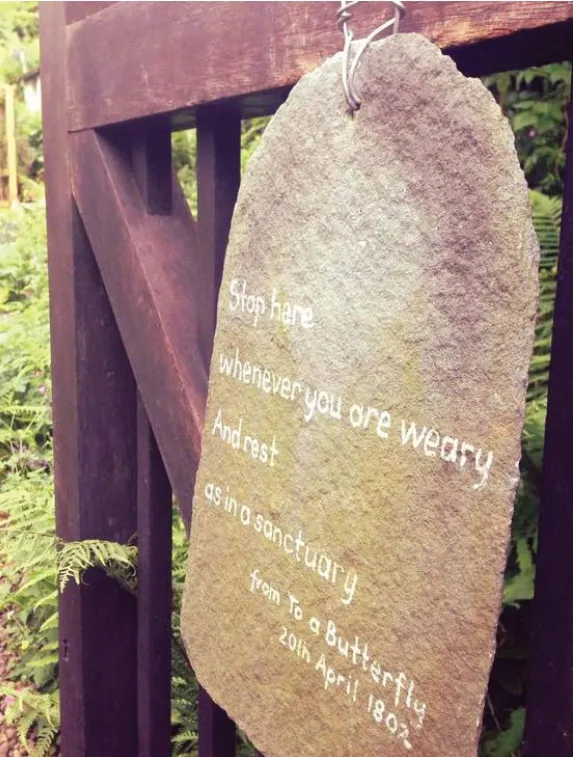

故居前的石头装饰,镌刻的是他青年时期留下的美丽诗句

在此基础上,诗人可以践行“诗是强烈情感的自然流露”,表面上是在写大自然,在写大自然中繁衍生息的自然人,但实际都是在写诗人主观的体验。同时,华兹华斯不认为这种“强烈情感的自然流露”是不加约束的宣泄,他认为诗的目的是驾驭人类的情感,目的是让人“感情变得更加健全、纯洁而恒久”。所以,写大自然,华兹华斯手到擒来,为西方传统观念里无生命的自然赋予了生命,使之和人类情感相通;写日常生活,不仅仅停留于日常生活本身,而是通过联想,于无声处听惊雷,“让日常生活通过想象而变得神奇”。

1800~1805年是华兹华斯创作上的井喷时期。早两年间,华兹华斯和柯勒律治出版了二人的诗歌合集《抒情歌谣集》,却没什么反响,甚至拖垮了友人的出版机构。不甘失败,1801年《抒情歌谣集》再版,华兹华斯为之写了一篇序言,阐述了自己的诗学主张,被视为浪漫主义的文学宣言。尽管如此,再版的诗集多了一点社会反响,但招来的古典主义的骂声占多数。

华兹华斯虽没有收获什么声誉,但却越挫越勇,和妹妹搬到一座被称为“鸽舍”的农舍居住写诗。著名的诗篇《致杜鹃》《每当我看见天上的彩虹》《颂诗:忆幼年而悟不朽》《决心与自立》《我独自游荡如一朵流云》《孤独的收割人》《伦敦,一八〇二》都写于这个时期。今天看来,华兹华斯的浪漫主义诗歌,将古老诗艺拉下神坛,使普通人可以得到诗的熏陶,甚至也能享受创作诗歌的自由,这是对启蒙和资产阶级革命的延续,对个人的觉醒、现代社会的开启功不可没。

中年难逃油腻,俗不可耐

1807年,华兹华斯将几年井喷期创作的大部分诗作结集为《诗两卷》出版,收获的却是指责和嘲讽。拜伦同样是浪漫主义诗人,风格却与他对立,直接对他进行了嘲笑,司各特和他关系不错,而且是当时最畅销的诗人,但却没有为他站台宣传,而是有所微词。

华兹华斯结婚了,婚后的经济状况开始好转,因为欠账的罗德家开始还钱。短短几年中,华兹华斯由一个无牵无挂的逍遥诗人,成为了一个丈夫,而且一连生了5个孩子。

婚前,他曾前往法国,看望旧日情人安妮特和他那素曾谋面的已经9岁的女儿。然而,革命尚未成功,无数政客还会将革命搅得翻江倒海。拿破仑上台,发动了席卷欧洲的战争,华兹华斯开始赞美国内政局的稳定。他的创作激情衰退了,在青春期的写作中,很多幻觉会突然出现,指引他写作的灵感。但是现在,他发出痛苦的幻灭的哀嚎:“我的守护神也逃走了吗?我的豪情呢,我的梦呢?”

慢慢地,华兹华斯的思想趋向于保守,他和柯勒律治的友谊也走向了分裂。雪莱在一首《致华兹华斯》的诗中,对他青春向往革命的积极人生态度给予首肯,但在诗的末尾却这样指责:“过去你不错,没想到今天会成这样。”

1910年以后,华兹华斯和35岁之前完全判若两人。他拥护保守的托利党,觉得一切改革都是危险的。他对占社会统治地位的英国圣公会表现出越来越强烈的虔诚和皈依,以前他在诗中热情讴歌大自然中普遍存在的神灵,现在这一观念被圣公会正统的上帝观念取代。他对越来越蓬勃发展的科技和工业革命感到害怕,因为他眼里看到的只有大工业带来的中世纪社会秩序分崩离析之下的混乱,人心的恐慌。他感叹平静淳朴的宗法社会瓦解了,人成了金钱的奴隶和机器大工业的牺牲品。封建自然经济中,温情脉脉的人与人之间的关系,曾是诗人感动的对象和创作的源泉,现在,这些都被尖锐的劳资对立和仇恨的情绪取代了。本分守信、不计得失的美德,被工业化时代的竞争冲击得七零八落。

诗人搬离了诗意的栖居处“鸽舍”,住进了更大更体面的房子。他重新拾起了父亲和罗德家的关系,靠这层关系有了平生第一份工作,当上了一名印花税务员,而且一直干到年老,还把位置传给了儿子。在诗人对新世界感到最不适的时候,荣誉姗姗来迟。1820年出版的诗集《德温河》,终于获得了广泛好评。此后,虽然诗人不怎么写诗了,但他忙于和诗有关的社交,接待来访者,给读者回信,邀请文学界的朋友到家中做客。更为主要的一项内容,是逃避诸如1832年辉格党上台以后带来的新政,因此,他总是在出国散心的旅途中。

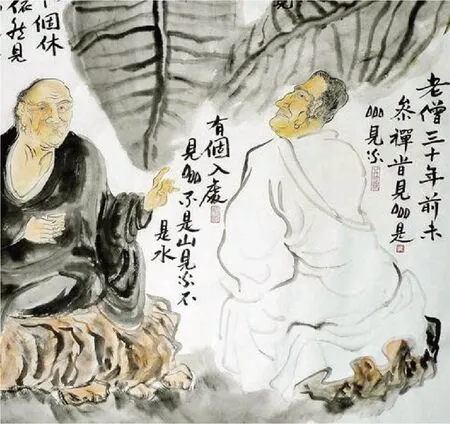

华兹华斯的一生,从青年、中年到晚年的看似不断“变节”的三步,容易让人想起宋代惟信禅师的”三境界说“

二十多年前,华兹华斯曾经从剑桥弃考奔赴革命,现在,他成了当年的自己讨厌的人,写信劝剑桥的晚辈一定要完成学业,并且满口责任啊义务啊,处处不忘说教,引来了年轻人的鄙视和反感。

老年重返赤子,所向披靡

即便中年趋向保守,华兹华斯仍然无改浪漫主义底色,只不过在身后被高尔基等人称为“消极浪漫主义”,以区别于拜伦、雪莱等人的“积极浪漫主义”。

上天的安排是,济慈、雪莱、拜伦都过早地在19世纪20年代离世,好友司各特、柯勒律治、骚塞也都在30、40年代相继与世长辞。只有华兹华斯随着迟来的认可与荣誉,活成了英国诗坛的常青树。

这棵常青树为诗坛带来巨大的惊喜,在荣膺英国桂冠诗人的同时,老年华兹华斯有如枯木逢春,梅开二度,一改中年时的保守和禁锢,以开明的拥抱姿态欢迎一切新事物,自由的鲜花再度开放。

1832年辉格党人上台带来的社会变革,并未如华兹华斯悲观预测的那样带来动荡和混乱,而是大工业兴旺,人民拥护。华兹华斯心头阴云消散,改变了对工业文明的消极看法,诗人在晚年重新拾起青年时代完稿但未满意的《序曲》,也找回并延续了青年时代的理想和激情——

一切排他性的规定永远废止

浮华的典礼、淫佚的制度、残酷的权力

无论谁建立的,独夫还是民贼

一律取消吧

纵览华兹华斯的一生,从青年、中年到晚年的看似不断“变节”的三步,笔者不由想起宋代惟信禅师所说,“老僧三十年前,未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来亲见知识,有个入处。见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。”青年对于激烈的社会变革,其储备的心力只够“毕其功于一役”,无力跟上人类漫长的演变节奏。青年们热烈投身的1789年法国大革命,却反反复复的漫长,延续至1870年才建立的第三共和国。

青年人是革命的生力军,往往又是最早厌倦革命的,因为他们的“毕其功于一役”往往最早受到挫折,他们对这种社会变革的节奏不满足。

那么,变成被生活压迫,又去压迫青年人的中年人,难道就是人间正道?当初靠叛逆成名的少年作家韩寒,已经在呼吁青少年不要向自己学习退学,退学不是光荣仅仅是因为自己曾经搞不定,现在自己很努力,正在搞定商业电影。

去成为秩序本身,并把握秩序衍变的脉搏,看似一条金光大道,但是你有没有那个福报承受呢?你能不能保证和华兹华斯一样,活到把你的反对者、同行、利用你的人,全部送走?

实际上,籍籍无名的惟信禅师对自己的反复见山见水,并没有终于“万水千山只等闲”的得道自得,只有“更参三十年迥无个入处”的悲哀。西方的大师华兹华斯有这个认识吗?当我们说教育创新时,行走课堂在做什么?在2018 年初的创变者论坛上,初见杨柳这位行走课堂创始人,用女神一词倒显得颇为融洽,得知她从大学毕业到成为语文老师,随后进入政府教育部门,再到如今的教育创新者,究竟哪些因素促使杨柳的选择?她带孩子探索着一所没有围墙的学校,以世界为课堂,以万物为教材,这到底是一所怎样的学校?