《静静的顿河》与《红高粱》

2018-08-03汤成米

本刊记者_汤成米

五位俄罗斯作家获得了诺贝尔文学奖,但只有肖霍洛夫是一位既受西方赞誉又被苏联政府器重的作家。1931年,26岁的苏联青年肖霍洛夫所著《静静的顿河》中文本第一次由鲁迅引入中国出版界。1965年,《静静的顿河》获得诺贝尔文学奖。

长久以来,《静静的顿河》都是被中国文学界视为经典,但实际上,很少有人会把这一部结构松散、冗长乏味的小说读完。作为军旅作家的莫言,显然读过这部小说。

肖霍洛夫参加过卫国战争,很明显的是,其小说的战场描写影响了没有参加过战争的莫言,只需参考一下《红高粱》里的战争描写,即知道出处在什么地方。

其实,不需要太严谨的文本分析。作为一部传统小说,其作品的主旨主要由故事情节来呈现。

《红高粱》是要揭示封建道德对于自由和爱情的束缚,呼唤野性的自由。

什么是自由?

自由一词是外来词,因日本词转译而来。

《说文解字》没有“由”字,是“田”字出头,表示不确定,不固定,引伸为滑动。

中国传统不能说自由,而说自在。因为人一出生就是确定的,你是谁家的孩子,姓张还是姓王,不能随意改动。

其实,中国传统文化中并不缺少“自由”,只不过它的“自由”更倾向于对个体的尊重,而不是完全的解放。从“内圣”的角度来看,“修齐治平”便是以个人的修身为起点,把自己安顿好了,再去安顿他人,是以己及人。换作“外王”的角度,儒家所讲的“天下有道则见,无道则隐”“用之则行,舍之则藏”“君使臣以礼,臣事君以忠”正是对士人人格的一种尊重——士人并非完全依附皇权,他有选择进退出处的权利。

西方所言的自由以个人为本位,强调个性解放,与西方的天主教禁锢相关,主张个体直接与上帝对话。而中国传统的自由却与此迥异,它被放在群体之中。首先是“家”,“孝弟也者,其为仁之本与”,做好了孝悌,才进而“泛爱众,而亲仁”。然后是“国”。

人生天地间,并非“忽如远行客”。人是能有所归依的。所以我们才能从陈子昂的“念天地之悠悠,独怆然而涕下”中获得永恒的感动。

卢梭说,“人生而自由,却无往不在枷锁之中”,在中国,即是孔子讲的“七十而从心所欲,不逾矩”。但相较于前句中的痛苦之意,后句更显轻松自在。“欲”和“矩”不但不相悖,甚至可以和谐相处。这即是儒家所希求的理想的生命状态:平衡、和谐、从容。儒家的伦理不是在表面限定规则,而是直接连接人自身的生命体验。

但这种自由很容易招致误解,或者被利用。当它被有心者推到极处,内部的生命力完全流失,它便彻底沦为了一种道德武器。比如魏晋时期,士人在“名教”压迫下,穷途恸哭者有之,放浪佯狂者有之。再比如晚明时期,道德僵化,“童心说”“性灵说”盛行一时。

然后我们就顺理成章地走到了逃避自由的反面,去追求自由了。

个人与家国

“自由”一词危险。我们提倡自由,但不可忽视的是,自由也应具有自由的美。过分原始的自由,只能让人联想到野蛮。

如上所述,中国人喜欢把“小我”的自由置于“大我”的自由中,秩序井然。毕竟是礼乐之邦,向来温文尔雅的民族,怎么会在追求自由上失了分寸。

电视剧《红高粱》比小说走得更远。它用了40集的容量来追求所谓的个性自由,剧情被安放在儿女情长、家族争斗间,一方面乐道着一切有违伦理的事情,另一方面,增设了单家大少奶奶淑贤、秀才张俊杰等代表着传统伦理的角色,通过对这些人的彻底否定来完成对个性自由的张扬。

首先是对家庭伦理的颠覆,家族之间剩下冷漠残酷。戴父将其女九儿嫁给一个麻风病人,目的只在于能获得一头骡子。在后面的剧情中,九儿难产将死,戴家父子前来奔丧,开口竟先索要赔偿金,九儿突然醒转,作为一个父亲,脱口而出的竟然是“你还不如死了呢”。在这样的家庭中成长起来的人,内心怎么生出温情、纯良、正义?

再谈男女之间的感情。剧中新增一个知书识礼的秀才张俊杰,九儿和他原为青梅竹马,但当九儿被余占鳌拖进高粱地强暴时,她突然间完全斩断和张俊杰的过往,转而爱上了土匪余占鳌,于情于理都难以说通,难道就因为余占鳌身上原始的生命力?电视剧塑造又驳倒这样一个书呆子张俊杰,为的是展示,礼乐文明无用,粗莽才值得讴歌?

后20集,家国情怀突然加深,剧中人物像转了性一样,纷纷“走正道”。

这在逻辑上难以自洽。这些平日不走正道的人,内心如何能涌起对家国情怀的认同感?电视剧把自由写成是反智、反文明的存在,依据这样的剧情,观众很容易从中得出结论:个体和家国是分开的,人在违反道德、罔顾文明的同时,仍可以做到对国家民族的忠义。

先斩断家庭孝亲尊长之伦序,再阐扬对民族之忠义,这既不可能,也不长久,因为无源之水总归要断流。

回到小说原著,作者在开篇处痛陈,“我是你们的不肖子孙”,又在书末处迷茫,纯种红高粱到底在何处?

作者还在迷茫,影视创作者却自认为找到了答案,那就是更彻底的反传统,于是,《红高粱》的电视剧版比小说走得更远,同时,也超越了电影版。在这里,它不仅延续着五四以来的反传统精神,并且更进一步,它把传统社会描写得比《狂人日记》里“人吃人”的历史更加露骨,惨烈——《狂人日记》中的狂人生病后,其哥哥与家人对他关怀备至。那么,小说弘扬的是什么呢?

这就是反伦理、反秩序、反文明的绝对自由。

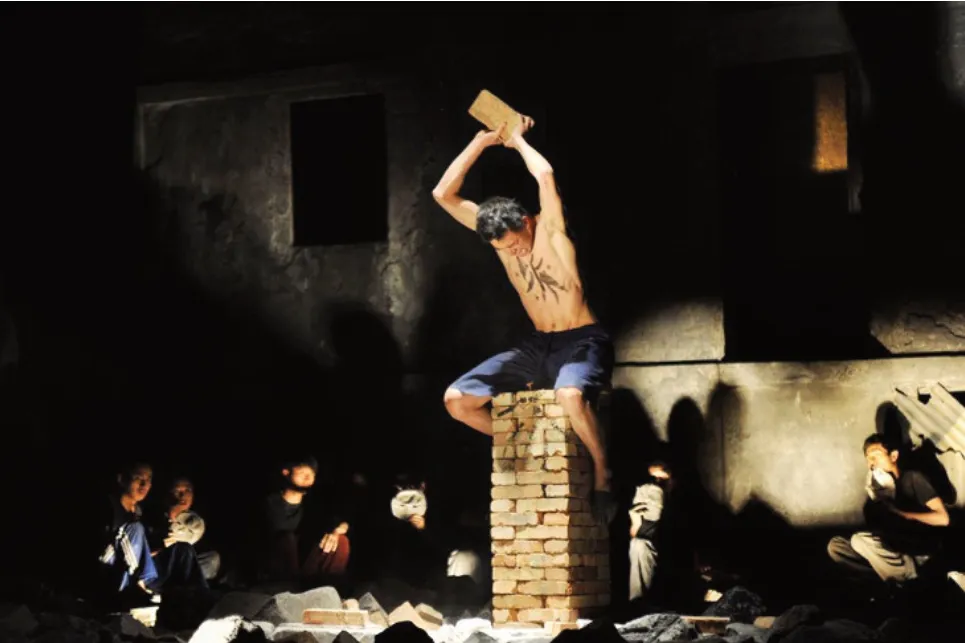

话剧《狂人日记》剧照 原著中鲁迅先生将笔锋直指封建礼教的朽坏, 描绘了“人吃人”的历史, 发出了“救救孩子”的呼声