基于DEXA的儿童青少年BMD与体格指标的现状及其关系研究

2018-08-02唐正彦刘静民

唐正彦 刘静民

(清华大学 北京 100084)

1、研究目的

骨密度(bone mineral density,BMD)即骨矿物质密度,为骨矿物质与体表面积的比值,是衡量骨骼强度和骨发育情况的重要指标。儿童青少年处于生长发育期,是一生中骨量积累的重要时期,这一时期的骨量和骨密度与骨折、骨质疏松风险息息相关。此外在生长发育期内,儿童青少年的体格指标和身体成分随着年龄快速变化,并且也存在显著的性别差异。从儿童青少年生长发育的长期趋势来看,近20年来我国儿童青少年正在经历生长水平提高、青春期提前的快速变化,这些变化对体格指标和骨密度的变化特征都有极为重要的影响。了解当下儿童青少年骨密度和体格指标的现状及其变化之间的相关关系,对有针对性地对儿童青少年进行适时干预以提高其骨骼健康水平有重要意义,也为实现健康中国战略目标打下了坚实基础。本研究采用DEXA测定7-17岁正常儿童青少年的骨密度,另外采集受试者身高和体重这两项体格指标,分析这三者的变化规律和相互关系。

2、研究对象与方法

2.1、研究对象

于北京市上辛堡小学、奶子房中学、一零一中学、清华附中、兴华中学仰山分校在知情同意的前提下随机招募学生,1岁作为一个年龄段,每个年龄段选择约20名受试者,包括男女性各10名,排除有重大病史、骨折经历或身体发育异常者,最后获得有效数据219例。

2.2、研究方法

测量方法、统计方法。

3、结果与分析

3.1、身高变化规律

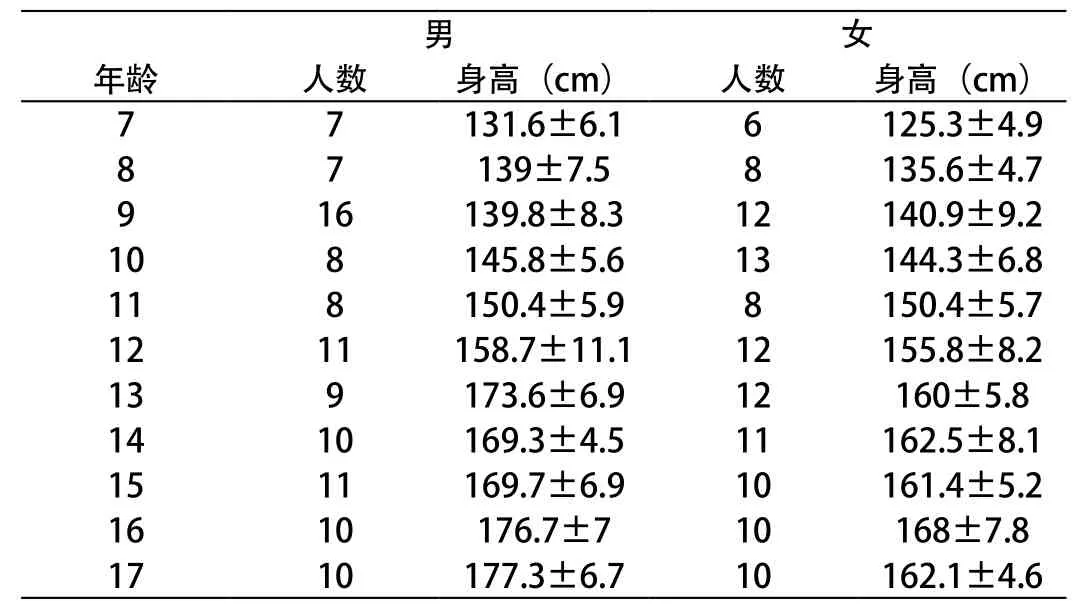

对表1同一性别不同年龄段样本之间进行独立样本t检验,结果发现男性身高12-13岁有非常显著性差异,15-16岁有显著性差异,其余年龄组间无显著性差异,但是11-12岁年龄组的p值0.072,非常接近0.05的显著性差异临界值。

表1 身高随年龄变化趋势图

女性7-8岁年龄组有非常显著性差异,10-11岁、15-16岁年龄组有显著性差异。

对表1同一年龄组不同性别样本之间进行独立样本t检验,结果发现13岁、15岁、17岁男女有非常显著性差异,14岁、16岁存在显著性差异。

根据以上结果发现男女生身高均出现增长趋势。在7-12岁男女身高差异不大,8岁前男性身高略高于女性,9-12岁男女差别不大,之后男女差异逐渐变大,男性身高高于女性。在这期间,男性11岁开始身高出现加速增长,13岁出现增速最快的身高突增期,16岁左右增速放缓。女性从8岁开始身高出现加速增长,10岁-11岁出现增速最快的身高突增期,至14岁左右增速放缓。

3.2、体重变化规律

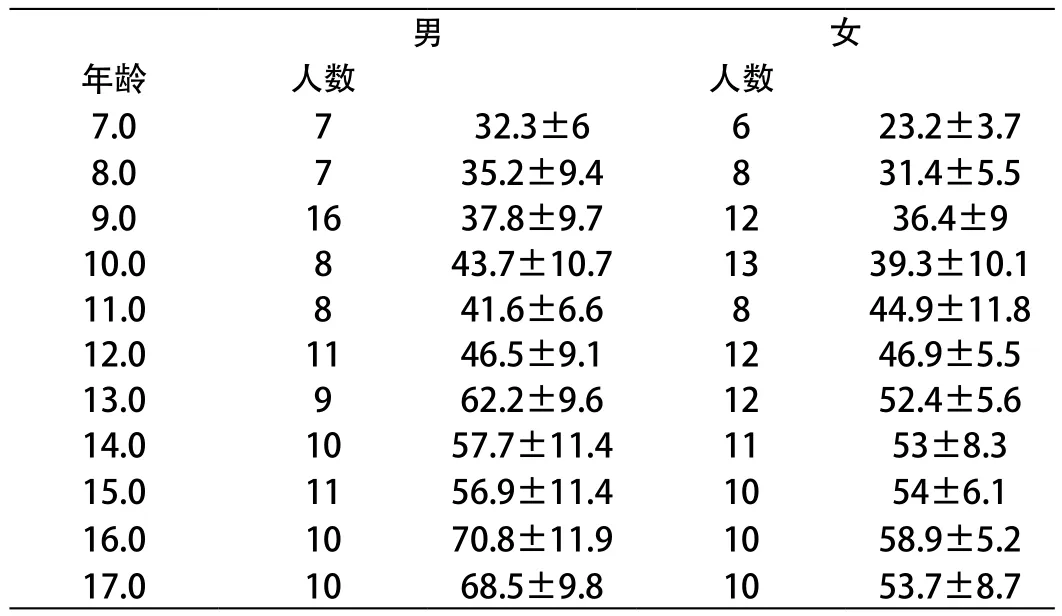

表2 体重随年龄变化趋势表

对表2同一性别不同年龄段样本之间进行独立样本t检验,结果发现男性15-16岁有显著性差异。女性7-8岁有非常显著性差异,12-13岁有显著性差异。

对表2同一年龄组不同性别样本之间进行独立样本t检验,结果发现男女之间7岁、13岁、17岁存在非常显著性差异,16岁存在显著性差异。

根据以上结果发现男女体重均出现增长趋势。在10岁前差别不大,10岁后出现女性体重短暂超越男性的“两次交叉”,12岁后男性体重高于女性。男性体重在12岁左右出现突增期,而女性没有明显的突增期,在7-17岁一直保持缓慢增长的趋势。

3.3、BMD变化规律

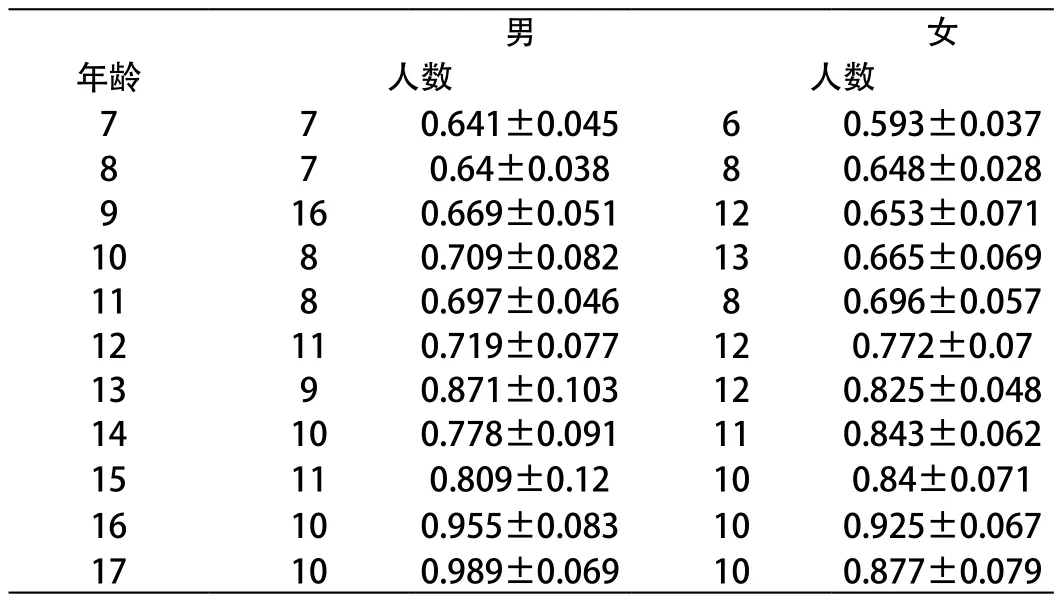

表3 BMD随年龄变化趋势表

对表3同一性别不同年龄段样本之间进行独立样本t检验,结果发现男性12-13岁、15-16岁BMD有非常显著性差异,13-14岁t检验p值0.051,非常接近于有显著性差异的p〈0.05的水平。女性7-8岁有非常显著性差异,12-13岁、15-16岁有显著性差异。

对表3同一年龄组不同性别样本之间进行独立样本t检验,结果发现男女之间17岁存在非常显著性差异,此外14岁时p=0.068,12岁时p=0.097,都接近于p〈0.05的水平。

根据以上结果发现男女生BMD均出现增长趋势。在11岁前BMD差别不大,12岁开始女生高于男生,在16岁时出现第二次交叉,男生高于女生。男性14岁BMD增速加快,15岁左右出现突增期,女生12岁左右BMD出现突增期,15岁左右增速放缓。

3.4、BMD和体格指标的相关性

把BMD分别和身高、体重进行Pearson相关分析,结果BMD和身高体重均表现出强相关性(R〉0.8),结果均有非常显著的统计学意义(p〈0.01),说明BMD随着身高体重的增加而增加。

由于年龄也是影响体格指标和BMD的重要因素,因此把年龄作为协变量,对BMD和身高、体重进行偏相关分析,结果所示,排除了年龄的影响后,BMD与身高呈弱相关关系(0.5〉R〉0.3),与体重呈中等相关关系(0.8〉R〉0.5),结果均有非常显著的统计学意义(p〈0.01),说明从根本上来说BMD和体重的相关性更高。

尽管BMD和身高体重都存在着很高的相关性,说明身高越高、体重越重的人BMD会越大,但是把年龄作为协变量进行偏相关分析发现,BMD和体重的相关系数更高,而和身高仅仅是弱相关。

4、讨论

4.1、BMD和体格指标的生长变化规律

本研究结果表明,儿童青少年生长发育期的BMD和体格指标都在不断变化,总体呈现出增加的趋势,但是不同指标随时间的变化规律也不相同。考虑到样本选择的偏差造成的指标随年龄变化曲线出现异常升高或降低的情况后(如13岁男性发育水平异常偏高,17岁女性发育水平异常偏低),研究发现男性身高加速增长期主要在11-16岁,其中13岁为突增期,身高显著增长;女性身高增长期为8-14岁,10岁为突增期。这和10年前全国大样本的研究相比(季成业,2007),身高增长期相对延长1-2年,突增期和增长期出现的时间均提前了一年左右,说明我国儿童青少年生长发育长期趋势的方向还没有变化,年龄身高曲线持续左移。但是本研究结果发现身高增长期总体晚于烟台地区的研究(李丽霞,2005),这可能是由于沿海地区饮食低于差异导致的。

体重12岁前男女差异不明显,12岁后女性体重高于男性,直到15岁男性体重高于女性。体重和身高并没有同步变化,可能是由于体重的遗传度(0.5)低于身高的遗传度(0.7)

所以受环境影响更大。此外这也说明骨骼的发育早于肌肉脂肪的积累和内脏器官的发育。

BMD的变化趋势和体重更为接近,男女11岁前差异不大,12岁和16岁出现“两次交叉”,男女分别在14岁和12岁出现了突增期。身高主要由人体骨骼长度决定,在生长发育期早期下肢长骨发育加速和早期的身高突增联系密切。但本实验研究结果表明骨密度的增加稍滞后于骨长度的增加。尽管生长发育过程中的骨塑建不会降低骨量和骨强度,骺软骨的骨化过程中软骨含水量减少、骨矿物质增加可能对这一趋势有一定的影响,具体的原因还需进行进一步研究。尽管原因尚不清楚,但是有研究发现骨量突增时间和骨折风险有相关关系,这也印证了本文的研究结果,当BMD增长的幅度低于骨骼长度增长幅度时,可能由于力臂的加长,骨骼更容易发生骨折,因此在身高突增期时儿童青少年应更注重钙磷等营养补充以及运动的合理性与安全性。

4.2、BMD和体格指标的相关性分析

BMD和身高体重有较强的相关性,但是当去除了年龄因素后,发现BMD和身高相关性较弱,身高主要取决于身体下肢长骨、椎骨和颅骨的长度,而身高和BMD弱相关,说明骨骼长度和骨密度获得的情况并不对等,根据身高评价骨骼发育情况是不恰当的。BMD和体重相关性更为密切。这也和前人研究的结论相一致,体重,特别是瘦体重对BMD有重要影响。可能是由于体重造成的应力刺激使BMD增加以达到足以支撑身体的强度,肌肉含量和肌力与BMD呈正相关,保持肌力有助于BMD的获得和保持。但是除此之外,根据以上对BMD变化规律的分析,女性BMD在随年龄变化中会出现突增期,而其体重并没有出现突增期,所以除了体重或肌肉的应力刺激外,骨塑建过程中受到的遗传因素的影响也不应被忽视。与骨发育相关的基因和局部调节因子对骨发育的调控起积极作用,并且主要是以负反馈调节的形式进行,但是这些调节作用具体启动的时间还需进一步研究。

尽管大家公认肌肉量对BMD有积极的作用,但是对于肥胖人群来说,现有研究的结果还存在争议。有研究认为偏胖儿童骨密度高于正常儿童(莫娟,2007),但是另外的研究显示体脂率高的群体骨密度低于体脂率正常的群体(苏萍,2007;李涛,2015),这可能是由于偏胖群体饮食习惯和运动习惯造成的差异。因此在评价骨发育程度时,要结合体重或身体成分综合考虑,从而得到更为全面准确的结论。

5、结论

5.1、儿童青少年BMD和体格指标存在规律性的变速增长,并且体现了生长发育的长期趋势。

5.2、儿童青少年的BMD和体格指标的增加变化规律各不相同,并且存在明显的性别差异,男性晚于女性。

5.3、儿童青少年的BMD和体重相关性较高,和身高相关性较低。