湖北省乡村旅游多元化生态补偿机制构建*

2018-07-31刘芬

刘 芬

(武汉工商学院经济与商务外语学院,湖北武汉 430000)

0 引言

自然生态环境是人类生产和生活的重要基础,也是社会经济发展的重要支撑,然而,近年来,随着乡村旅游产业的快速发展,农村生态环境面临巨大挑战,生态破坏现象时有发生,这将对乡村旅游事业的发展产生极大的反作用,需要采取适当的方法和机制加以治理和改善。生态补偿机制作为一种解决生态环境问题的良好运行机制,已经被应用于解决农村生态环境的可持续发展问题上,这种机制从社会、经济和法律等角度实现了对环境破坏行为的惩戒和对环保行为的奖励,是一种长效的实现人与自然互利共赢的补偿制度[1]。目前,国内学者已经开始重视生态补偿机制应用于农村生态环境改善的研究,而乡村旅游生态补偿是一个相对较新的领域,因此,对于乡村旅游发展的生态补偿机制研究还处于起步阶段。一部分涉及旅游区的生态补偿机制探索,陈卓[2]从游客支付意愿的角度出发,提出建立以市场为导向的旅游生态补偿机制,郑月月[3]研究以循环经济理论为基础的森林旅游生态补偿机制,阿荣高娃[4]和郑敏[5]分别从不同的角度研究山地旅游区的生态补偿机制; 一部分涉及自然保护区的生态补偿机制探索,陈海鹰[6]研究自然保护区旅游生态补偿运作机理和实现路径,吴耀宇[7]研究海滨湿地自然保护区旅游生态补偿机制的构建,张一群[8]对云南保护地的旅游生态补偿进行研究; 只有一小部分直接涉及乡村旅游生态补偿机制,李兴[9]对河北省乡村旅游生态补偿进行研究,构建河北省乡村旅游生态补偿框架; 此外,还涉及水源地保护区的生态补偿[10]和流域生态补偿制度[11]等。综上所述,乡村旅游生态补偿机制的研究应该得到重视和加强,要逐步建立完善的补偿制度,保障乡村旅游的可持续发展。

湖北省乡村旅游资源丰富,正在逐步构建武汉都市农业乡村旅游区、宜昌桔都茶乡乡村旅游区、恩施民族风情乡村旅游区、鄂东四季花木乡村旅游区、鄂西北山地生态乡村旅游区和江汉平原水乡田园乡村旅游区六大乡村旅游集中发展区域,至2017年,湖北省共拥有11个全国休闲农业示范县、19个示范点、14个“中国美丽休闲乡村”, 10个“中国美丽田园”, 140个省级休闲农业示范点。2016年,全省线上休闲农业点达到4 700家,从业人员达到12万人,年接待游客达6 000万人次,综合收入达265亿元,从业农民人均收入达到2.35万元。但是湖北省在发展乡村旅游的过程中,也产生了很多环境问题,使原本和谐的乡村生态环境遭受不同程度的破坏,需要采取适当的措施加以治理。在此背景下,文章采用问卷调查法,客观地分析乡村旅游发展对区域生态环境的影响,找出湖北省乡村旅游发展中存在的问题并分析其原因,在此基础上,构建湖北省乡村旅游多元化生态补偿机制,以期为湖北省乡村旅游事业的可持续发展提供支持。

1 乡村旅游生态补偿机制构建的原则

1.1 “谁破坏谁治理、谁受益谁补偿”的原则

“谁破坏谁治理、谁受益谁补偿”原则是乡村旅游生态补偿机制构建的核心原则,该原则一方面要求破坏旅游环境的企业和个人对其行为承担责任,主动作出赔偿,另一方面要求在旅游活动中获益的单位对造成的生态环境破坏做出经济赔偿,用其赔偿金来治理和改善遭到破坏的乡村环境。

1.2 公平对等、效率优先的原则

乡村旅游生态补偿的公平性主要体现在对利用乡村环境发展旅游获取收益方收取补偿费用,对生态环境保护者和恢复者支付补偿费用,两者之间的费用收支要达到对等。还要注意补偿的效率,对收取的补偿费用做到专款专用,对已经遭到破坏的乡村环境及时利用补偿金安排修复和治理工作。

1.3 科学有效、可持续发展的原则

对生态环境的保护和治理要遵循自然规律和科学有效发展的原则,主要体现在补偿方式和补偿标准的选择上,补偿方式要合理,补偿标准要符合当地乡村旅游发展的实际情况,并且要不断调整和完善。对生态环境的补偿还要注重可持续发展原则,要保证补偿的长期性和连续性,使生态环境得以永续利用和造福子孙后代。

1.4 政府主导、市场运作的原则

乡村旅游生态补偿作为一种偏向于社会公共属性的事业,要坚持政府的主导地位,依靠法律和行政法规,科学正确地界定生态补偿的主客体,并协调两者的关系,正定合理补偿标准。市场以其独特的运作方式在筹集补偿资金、创新补偿方式等方面具有积极的促进作用,可以有效地辅助政府实施补偿政策,提升补偿效率。

2 研究方法

2.1 数据采集

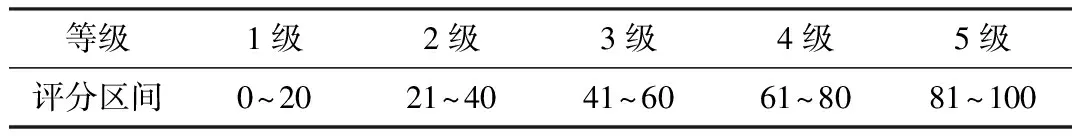

表1 生态环境破坏情况等级划分

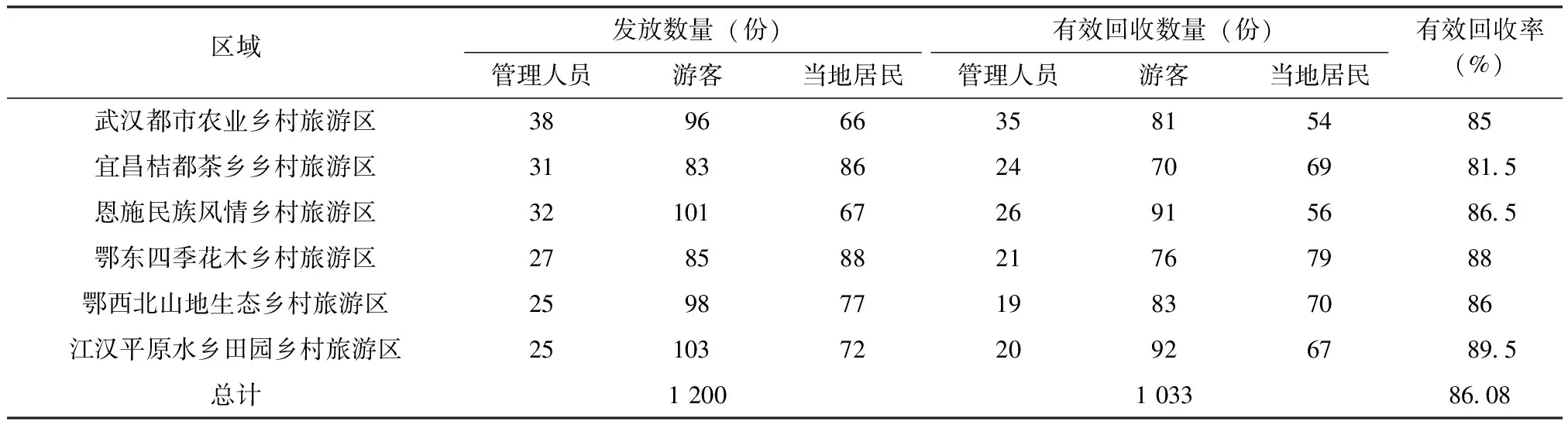

该文采用问卷调查法对湖北省六大乡村旅游发展热点片区(武汉都市农业乡村旅游区、宜昌桔都茶乡乡村旅游区、恩施民族风情乡村旅游区、鄂东四季花木乡村旅游区、鄂西北山地生态乡村旅游区和江汉平原水乡田园乡村旅游区)的生态环境展开调查,主要涉及旅游区生态环境破坏情况(水环境、大气环境、生物环境)、生态补偿主体(政府、乡村旅游开发和经营者、游客、当地村民)、生态补偿的方式(政策补偿、物质补偿、资金补偿),其中,生态环境破坏情况评价采用等级制,根据评分状况确定破坏程度从轻到重依次为1~5级(表1),根据调查结果研究构建湖北省乡村旅游多元化生态补偿机制。问卷发放对象为地方旅游部门管理人员、游客和当地居民,发放数量为每个区域200份,共收回有效问卷1 033份,有效回收率为86.08%,具体情况详见表2。

表2 问卷发放与回收情况统计

2.2 数据计算

(1)不同区域乡村生态环境破坏情况评分值计算

根据各区域不同环境指标的平均评分值对照表1确定生态环境破坏等级。

(2)不同乡村旅游区生态补偿主体占比计算

(3)不同乡村旅游区生态补偿方式占比计算

3 结果与分析

3.1 不同乡村旅游区生态环境状况分析

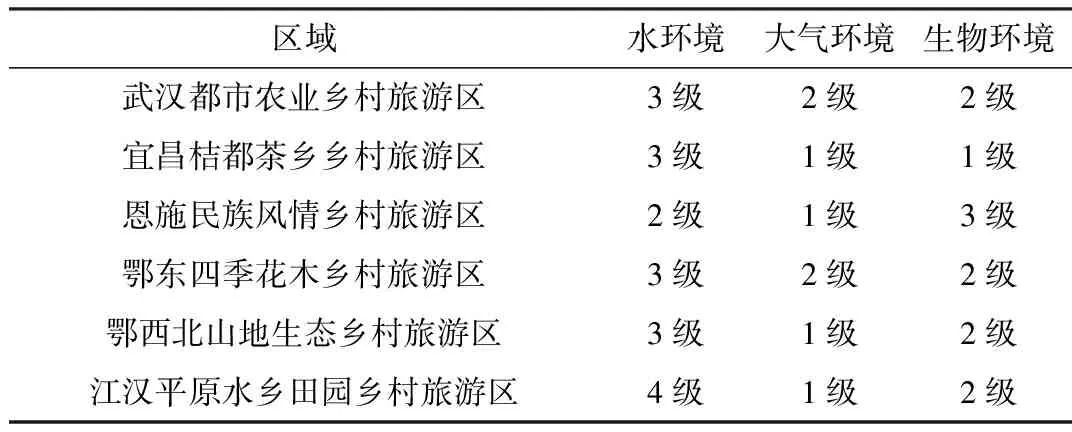

表3 不同区域乡村生态环境破坏情况等级统计

根据对不同区域乡村旅游对生态环境的破坏情况调查表明(表3),除恩施地区外的其他5个区域,生态环境破坏较严重的均是当地的水环境,乡村旅游及其相关附加产业的发展对乡村的水体和水质造成污染和过度使用,导致水资源紧张和水质下降,旅游区的整体生态环境也因水环境的破坏而遭受不同程度的影响。恩施地区生态环境破坏较严重的是生物环境,该地区属于少数民居聚集区,生物资源非常丰富,由于民族风情游的开发,导致游客数量剧增,配套设施的建设和当地村民的自建设施占用大量土地,对植物资源造成很大破坏,再加上游客的采摘和践踏,导致该地生物多样性下降,生物生境面临威胁。

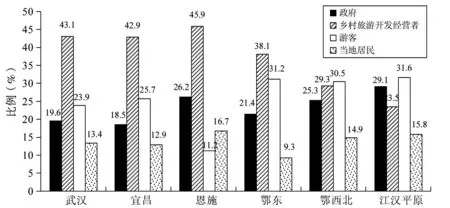

3.2 不同乡村旅游区生态补偿主体分析

根据对生态补偿主体的问卷调查结果表明(图1),武汉都市农业乡村旅游区、宜昌桔都茶乡乡村旅游区、恩施民族风情乡村旅游区和鄂东四季花木乡村旅游区的生态补偿主体偏向于乡村旅游开发经营者,占比相对较高,前3地占比已超过40%; 而鄂西北山地生态乡村旅游区和江汉平原水乡田园乡村旅游区的生态补偿主体偏向于游客,占比均在30%以上; 当地居民充当补偿主体的比例普遍偏低,最高只有16.7%。武汉、宜昌、恩施和鄂东乡村旅游区的发展主要是由当地和外来旅游开发经营者推动,大量引入外来资金发展乡村旅游,兴建旅游设施和发展餐饮住宿行业,由于过度追求经济效益而对生态环境造成极大破坏,责任自然要由开发经营者来承担,对其进行生态补偿; 鄂西北和江汉平原乡村旅游区的游客数量较多,远远超出生态环境的承载能力,大量游客的涌入致使土地和物质资源压力增大,游客在山区随意践踏植物、采摘瓜果,对区域生物多样性带来威胁,对此,游客应当承担责任,实施生态补偿; 当地居民在一定程度上应当是乡村旅游造成生态环境破坏的受害者,有时甚至可以是生态补偿的客体,但部分居民在参与发展乡村旅游的过程中也对生态环境造成了不可逆的破坏,例如,经营农家乐、采摘园等商业行为产生的废弃物对环境造成的影响十分巨大,因此,这部分居民也应当承担生态责任,对乡村旅游进行生态补偿。

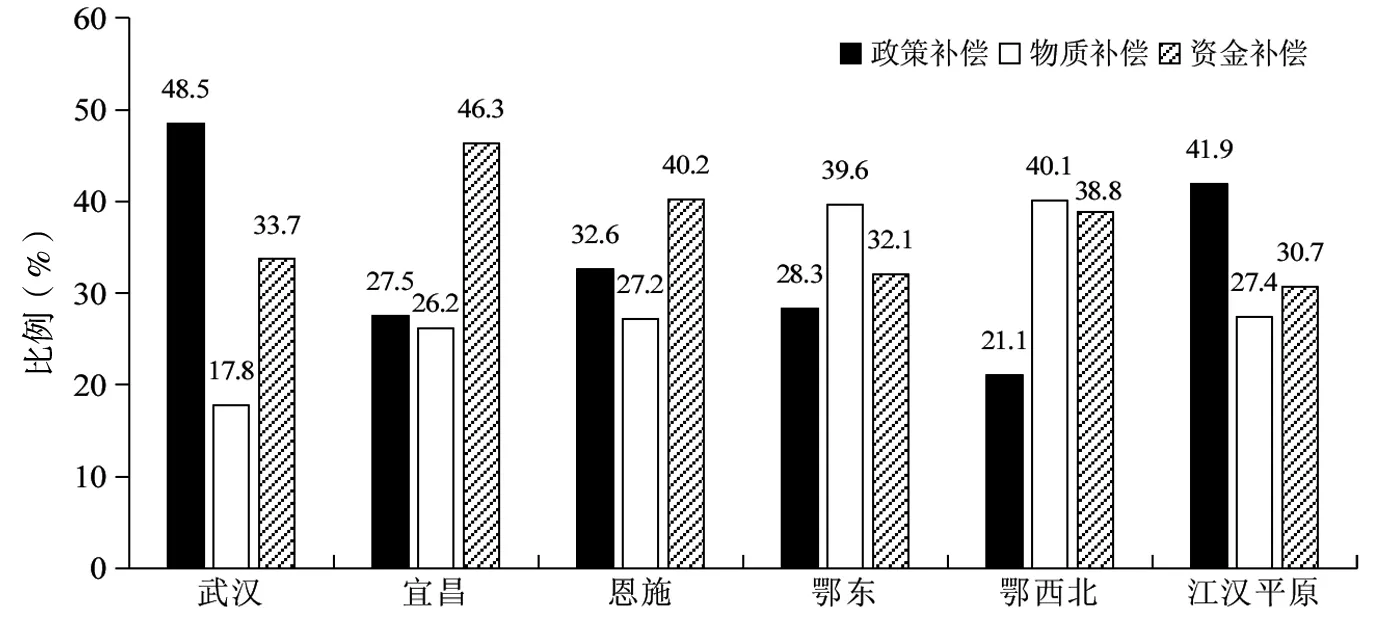

3.3 不同乡村旅游区生态补偿方式分析

根据对生态补偿方式的问卷调查结果表明(图2),武汉和江汉平原以政策补偿为主,宜昌和恩施地区以资金补偿为主,鄂东和鄂西北以物质补偿为主。武汉和江汉平原,一个是省会城市,一个是粮食主产区,其乡村旅游业的发展和升级主要依靠政府政策的支持,政府对其乡村旅游的发展规模和区域具有严格的限制,不允许破坏耕地资源,因此,其生态补偿方式应以政府为主导,制定科学合理的政策和规定; 宜昌和恩施地区,一个是柑橘茶叶主产区,一个是少数民族聚居区,这两个区域特点突出,以发展经济作物为主,主要通过发展乡村旅游来提高农民收入,因此,其生态补偿方式应以资金补偿为主,一方面利用补偿资金来恢复破坏的生态环境,另一方面还能弥补农民的经济损失; 鄂东和鄂西北地区,一个发展花木旅游,一个偏向于利用山区生态资源,皆是以实物为发展基础,充分借助地方资源优势盘活当地旅游事业,因此,其生态补偿方式应以物质补偿为主,通过提供苗木和花卉植株修复遭到破坏的花圃和山区植被,尽快提高植被覆盖率,防治生态环境的进一步恶化。

图1 不同生态补偿主体占比调查统计结果

图2 不同生态补偿方式占比调查统计结果

4 构建生态补偿机制

根据调查结果,不同区域发展乡村旅游造成的生态环境破坏问题各有侧重点,其相应的补偿主体和补偿方式也有很大不同,针对具体情况构建科学合理的生态补偿机制对于区域乡村旅游的发展具有重要意义。

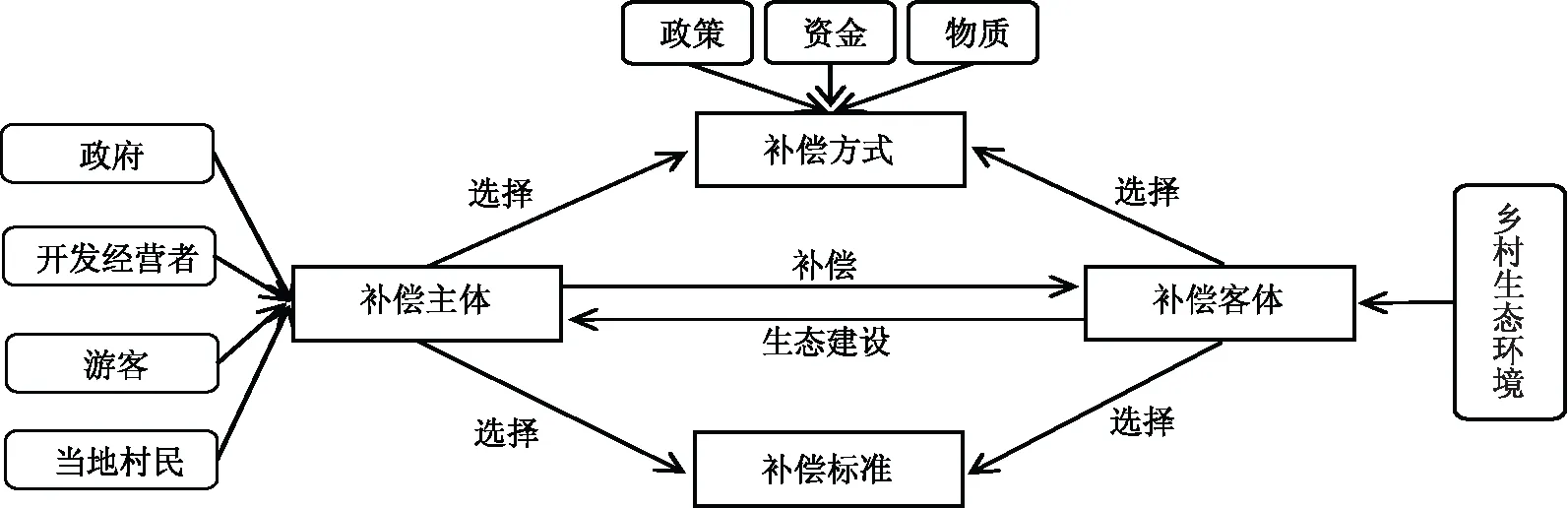

图3 生态补偿机制结构图

在对湖北省乡村旅游生态环境破坏情况调查的基础上,构建针对该省不同旅游发展区域的多元化生态补偿机制(图3),该补偿机制结构主要包括补偿主体、补偿客体、补偿方式和补偿标准4个部分,不同区域乡村旅游发展状况的差异使其选择不同的补偿主体和补偿方式,补偿客体主要是针对乡村生态环境的改善,具体补偿标准应由政府和生态建设者协商制定。在具体实施中,武汉都市农业乡村旅游区应以旅游开发经营者为补偿主体、以政策补偿为主要方式,宜昌桔都茶乡乡村旅游区和恩施民族风情乡村旅游区应以旅游开发经营者为补偿主体、以资金补偿为主要方式,鄂东四季花木乡村旅游区应以旅游开发经营者为补偿主体、以物质补偿为主要方式,鄂西北山地生态乡村旅游区应以游客为补偿主体、以物质补偿为主要方式,江汉平原水乡田园乡村旅游区应以游客为补偿主体、以政策补偿为主要方式。借助合理的补偿标准科学地将补偿主客体和补偿方式有机结合,实现生态补偿的持续健康发展的最终目的。

5 结论

湖北省六大乡村旅游发展区域生态环境均遭到不同程度的破坏,在调查的基础上构建以乡村旅游开发经营者及游客为主的补偿主体和以乡村生态环境为补偿客体的多元化生态补偿机制,该补偿机制在不同区域存在主客体和补偿方式选择的差异,这主要与区域乡村旅游发展基础和方式有关。在不同区域实施不同的生态补偿机制有利于提高补偿效率,加快改善区域乡村生态环境,对于湖北省乡村旅游事业的发展具有巨大推动作用。

政府部门应加强对生态补偿制度的监督实施,促进补偿主客体之间的利益平衡,逐步完善法律制度,让生态补偿程序在法律的范围内进行,既可以保障补偿主体的利益不遭受损失,又可以使遭到破坏的生态环境得到应有的补偿,通过实施科学合理的生态补偿机制,最终实现人类与自然的和谐发展,互利共赢。