电视摄像微视频网络教学资源的设计与实践

2018-07-27郭超,杨雪,宋克,王爽

郭 超, 杨 雪, 宋 克, 王 爽

(1. 东北电力大学 艺术学院, 吉林 吉林132000; 2. 吉林大学 高等教育研究所, 长春 130000)

0 引 言

第十二届全国人民代表大会第三次会议政府工作报告中首次提出制定“互联网+”行动计划。随后《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》中又提出:“以互联网为基础设施和创新要素,探索新型教育服务供给方式”[1],“互联网+教育”一词应运而生。“互联网+教育”理念的提出,进一步促进了MOOC[2]、翻转课堂[3]、手机课堂[4]等新型教学形式的变革。电视摄像课程作为传媒编导类专业的基础必修课,具有艺术性、实践性强等特点[5]。与传统的课堂教学相比,微视频网络教学资源在电视摄像课程实验教学中占据着重要作用,它能够生动形象的展示电视摄像机的基本结构及运行原理,将复杂枯涩的摄像技术转化为视频画面,更易于学生理解掌握。因此,研究微视频网络教学资源的制作与应用具有重要意义。

1 电视摄像微视频网络教学资源存在的问题

(1) 电视摄像器材不断更新换代,实验教学资源急需推陈出新。从模拟信号到数字信号,从标清到主流的高清乃至4K电视画面拍摄,电视摄像机的性能、技术指标在不断提升,拍摄技术与技巧也发生了巨大的变化,原有视频教学资源的技术与理念已跟不上目前摄像器材的发展形势。

(2) 难以满足移动互联时代学生对碎片化学习的需求。新媒体环境下,学习资源的碎片化更有利于提高学习者的学习效率及学习专注度。移动学习具有学习时间的非连续性、学习地点的移动性等特点[6],成为学生自主学习的最佳方式,而原有的教学录像式资源已不适应微学习时代学生对微视频教学资源的需求。

(3) 难以满足教师实现翻转课堂实验教学设计的需要。信息技术的迅速发展和教育理念的不断更新使得翻转课堂成为教育界的研究热点[7]。传统的课上观看教学录像的授课方式占用了大量的课上时间,难以提高学生的学习热情与学习效率。

2 微视频网络教学资源制作理念

微视频网络教学资源以情境创设、形象直观、短小精炼的视觉效果吸引学习者,围绕如何解决某个学科知识点而展开,旨在打破传统固化的教学资源结构,明确教学目标,分解教学内容,整合知识树,是基于微观的教学设计[8]。

2.1 碎片化学习

随着移动互联网技术的发展以及智能手机的迅速更迭,随之诞生了新型的学习方式——5A式( Anytime,Anywhere,Anyone,Anymedia,Anyway)学习[9]。祝智庭教授[10]指出:学习碎片化更大程度肇始于信息碎片化,进而带来知识碎片化、时间碎片化、思维碎片化等。碎片化学习通过对学习内容或者学习时间进行分割,使学习者一点一滴的获取信息和知识[11],微视频网络教学资源的制作基于碎片化学习的特点,将专业的、系统的教学内容碎片化,形成一个个视频知识组块,灵活控制学习时间、保障持续的学习兴趣、提高学习效率。

2.2 新建构主义理论

在传统建构主义学习理论的基础上,王竹立[12]提出了新建构主义理论,认为零存整取式学习策略是网络时代应对知识碎片化的主要对策,并通过将碎片化知识进行创造性重构而实现知识创新。基于此理念,教师完成课堂翻转教学设计,根据课程教学内容,创设学习情境,制作微视频网络教学资源,帮助学习者主动完成课前知识碎片化学习,课上组织学生开展协作讨论,分享所学;课后继续借助网络来进行探究式学习,以实现零存整取、构建个性化知识体系[13],使学生完成意义构建、知识创新。

2.3 知识树

“知识树”就是围绕某一知识主题,用树状结构,提纲挈领地将主题中的知识点及知识点间内在的逻辑关系表现出来的树形图。依据主题知识体系的从属关系,“知识树”由“树干”“树枝”“树叶”或“果实”等元素组成。基于“知识树”理论的指导,在电视摄像课程微视频网络教学资源开发的策划设计阶段,针对具体课程大纲及授课计划,明确教学目标、融入教学原理;基于组块的理念,将课程内容进行归纳和分类,划分为不同的学习单元(树枝),分解教学内容;对每个学习单元的知识内容进一步细化分解(树叶或果实),建立电视摄像课程知识树。

3 微视频网络教学资源的设计

基于上述3个理论,微视频网络教学资源的设计与实践应遵循以下3个流程:策划设计阶段、拍摄制作阶段及教学资源的发布实践。本研究以电视摄像课程为例,研究微视频教学资源的设计与实践流程,如图1所示。

图1 微视频网络教学资源设计与实践流程图

3.1 策划设计阶段

(1) 整合电视摄像课程知识树。将电视摄像课程分为摄像机原理及构造、光学镜头、电视画面造型元素、光线与色彩、摄像录音、场面调度六大知识学习单元(树枝),每个知识单元又具体细化分解成若干知识点。知识树的根部代表影视传媒类专业,树干表示电视摄像课程,树枝表示每一个章节,树叶或果实表示每一章节中的核心知识点,每个知识点对应的是微视频教学资源。知识树的树状思维模式与微视频两者相结合,共同架构起了电视摄像课程的核心知识体系,如图2所示。

图2 “电视摄像”课程知识树

(2) 编写拍摄脚本。为“电视摄像”课程知识树上的树叶或果实(具体知识点)撰写微视频分镜头脚本,为后期的拍摄制作提供依据。分镜头脚本的写作要充分考虑微视频教学资源短小精悍、富于吸引力的特点,做到画面形象具体清晰、景别转换自然流畅、镜头剪接具体明确等,满足学习者移动互联下碎片化学习的需求。

3.2 拍摄制作阶段

根据微视频的开发技术而导致的视频呈现形式,微视频网络教学资源的制作方式主要有3种:① 以录屏软件为主的微视频制作方式;② 用Flash、3D Max、AE等动画软件来完成;③ 以摄像技术为主的微视频[14]。本研究中电视摄像课程微视频教学资源的制作采用以摄像技术为主、动画软件和录屏软件制作相结合的制作方式。

(1) 前期拍摄。首先要选取微视频录制场地、确定录制方案。以教师教授课程的性质为依据,一般选在多媒体教室,或专业的演播厅进行录制。根据电视摄像课程特点,为保障微视频拍摄画面具有美感,激发学生持续的学习热情,电视摄像微视频教学资源录制场地多选择在优美的自然景区,如图3松花江畔。为保证画面清晰度,选用松下AG-DVX200 4K摄像机采用4K 4 096×2 160 分辨率拍摄。前期拍摄要注意以下几点:电视摄像微视频主要以讲解知识点或实践操作为主,镜头主要以长镜头为主,以保证现场感与真实性;在室外录制同期声时,要使用挑杆防风话筒,保证教师同期声的清晰度;在多机位录制时,要合理分配设置机位,避免出现越轴现象。

(2) 后期剪辑。剪辑时教师应与后期剪辑人员进行及时沟通与交流,根据教学内容与影视规律对前期拍摄的画面和声音进行调整,保证画面组接自然、流畅,对于微观的难以展现的知识点,采用“视频+动画”形式,如图4所示,提升微视频教学资源的吸引力。

图3 松花江畔

图4 白平衡调整动画

(3) 输出。选择合适的视频输出格式是保障微视频网络传输与学生观看效果的关键。我校采用超星“泛雅+”网络教学平台,该平台支持大部分视频格式。为兼顾微视频课程的画面质量与观看的流畅性,建议输出mpeg、asf、wmv或flv等格式。

3.3 微视频网络教学资源的发布

微视频网络教学资源制作完成,教师通过教师端上传并发布在校园网数字化教学平台,如图5所示。通过此平台,教师可实现学生学习数据统计、资料发放、发送学习通知、布置课下作业、组织考试、讨论互动等管理功能;学生可通过此平台实现自主学习、完成作业、考试、以及参与讨论,从而实现教师与学生教学互动、资源共享以及学生移动学习、自主学习的目的。

图5 “泛雅+”网络教学平台

4 微视频网络教学资源的应用实践

4.1 实践流程

将电视摄像课程微视频网络教学资源引入教学过程,检验学习效果是否更优于传统课堂学习。针对大一新生实验基础弱、个体差异大及教师重复讲授效率低下等现实问题[15],以电视摄像课程电视画面景深控制一章为例,以2017级编导班29人为研究对象,设计制定微视频网络教学资源应用实践流程,如图6所示。

图6 微视频网络教学资源应用实践流程图

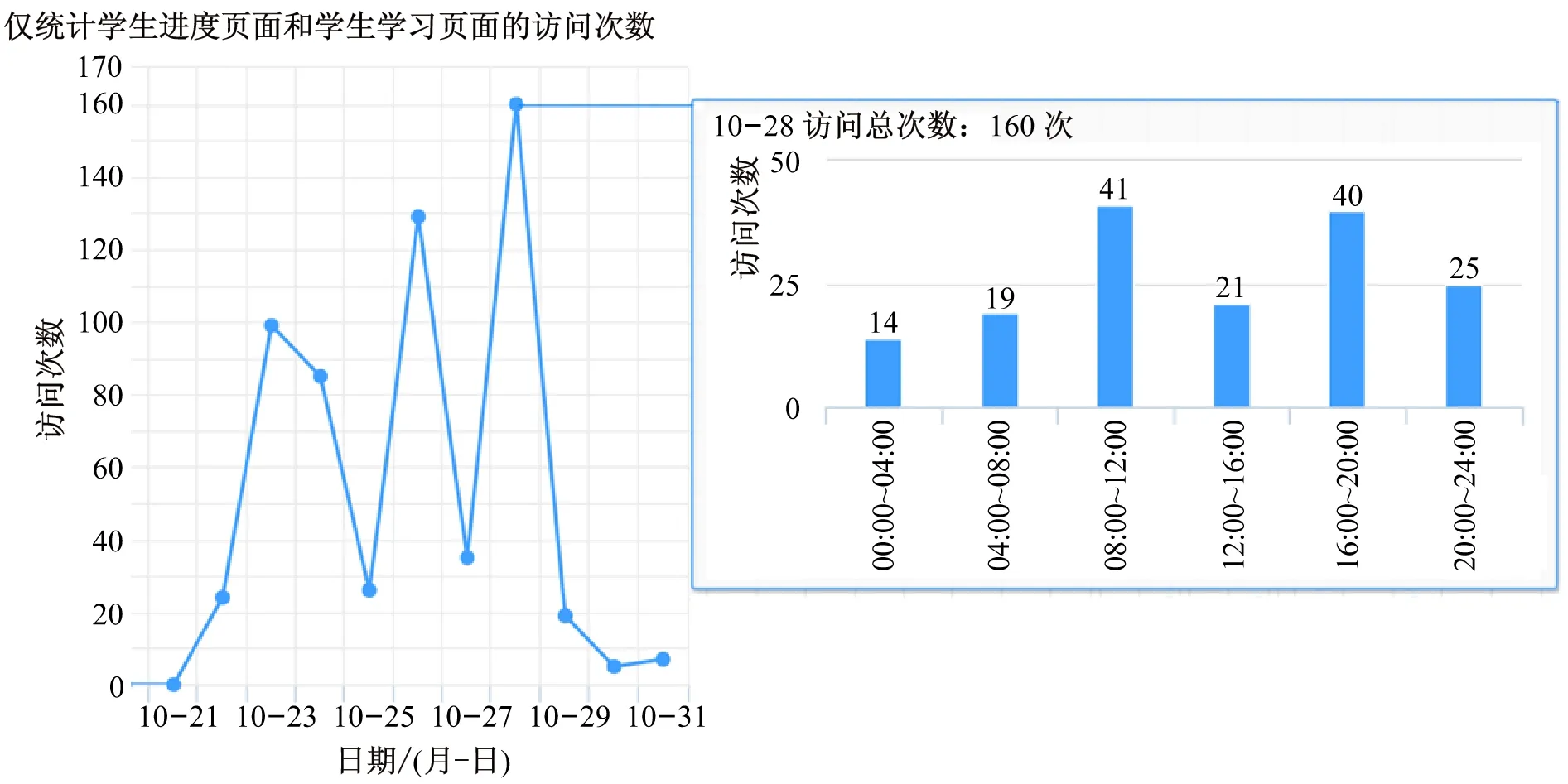

课前,教师把本章重点知识点制作成10个微视频教学资源,并发布在校园网数字化教学平台。正式授课前一周,让学生登录校园网数字化教学平台,提前观看微视频课程并完成课前测验,教师可通过数据统计平台随时监控学生自主学习情况,预测学生自主学习效果,见图7。通过数据监测显示(数据均来自“泛雅+”网络教学平台),学生对于借助数字化网络教学平台采用微视频网络教学资源进行自主学习的兴趣比较高涨,提前一周发放教学任务,学生都可以自主选择时间进行碎片化学习。自10月21日发布微视频网络教学资源到10月29日课前测验1周内,10月23日学生访问次数达到100次左右,随之访问次数呈起伏增长趋势,课前测验前一天10月28日访问次数达到峰值160次,人均访问5.5次,课前测验的设置,促使学生多次登录教学平台进行微视频学习,且视频观看完成率达96.2%(见图5)。从学生的访问时间上来看,8:00~12:00和16:00~20:00之间的访问次数占总访问次数的50%,表明课间和晚上时间是学生进行碎片化学习的主要时间段。0:00~4:00和20:00~24:00的访问次数占总访问次数的36%,表明为取得好成绩,部分学生在深夜和凌晨登录网络教学平台观看微视频教学资源。

图7 学生1周之内访问次数统计

课上,教师根据掌握学生自主学习情况,系统讲授课程难点,然后进行分组实践、组织课堂讨论并集中解答学生疑问。系统授课阶段,以20道课前测验试题正确率为依据,见图8,重点讲授正确率低于80%的第6、10和16题,对应微视频教学资源的知识点为弥散圆、景深、大景深的控制。分组实践阶段,在教室现场准备5台摄像机,组织学生自由组合分为5组,每名学生分别现场实践景深与光圈、焦距以及拍摄距离的关系。实践完成,各组讨论实践中遇到的难点及疑问,教师现场演示并解答疑问。

图8 课前测验考题正确率

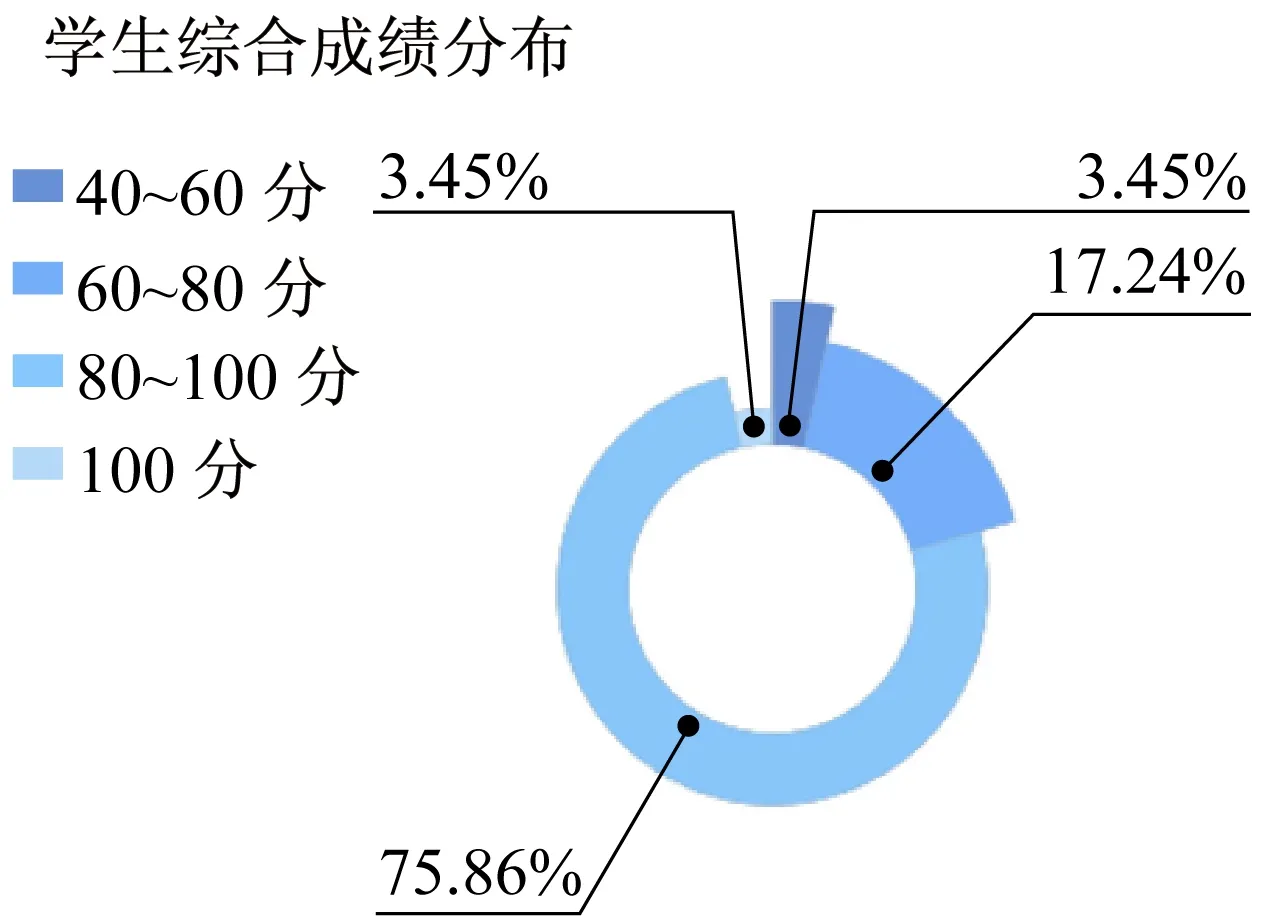

课下,学生根据对知识点的掌握,重新观看微视频教程并完成课下作业。在单元章节学习完成之后,完成单元测验,检验学习效果,见图9。学生单元测验的及格率达96.55%,80分以上达79.31%,通过反复观看微视频,学生对知识点的掌握比较扎实。学生成绩实际分布与正态分布的K-S检验统计量为0.136(P=0.18),说明学生成绩服从正态分布,见图10。根据学生对使用微视频学习的反馈,教师对微视频的制作及教学设计做出调整,提高教学资源的适用性。

图9 学生单元测试成绩分布图

图10 学生成绩分布曲线

4.2 教学效果分析

(1) 微视频观看次数与学习成绩之间存在显著正相关关系。为了研究微视频观看次数对成绩的影响,利用Pearson相关系数计算视频观看时间与学生成绩之间的相关程度。根据下式:

(2) 对课前测验、单元测验成绩进行配对样本T检验。两配对样本T检验的目的是利用来自两个总体的配对样本,推断两个总体的均值是否存在显著差异。其检验思路就是做差值,转化为单样本T检验,最后转化为差值序列总体均值是否与0有显著差异做检验。本研究基于对29名同学的课前测验平均成绩和单元测验成绩进行配对样本T检验运算,表1列出了单元测验平均成绩-课前测试平均成绩所得均值、标准差、标准误和95%的置信区间。结果显示统计量T=-3.689,P=0.001<0.01,因此认为课上的教师讲授和分组讨论后,学生的测验成绩平均水平有提高。

表1 配对样本T检验分析结果

(3) 学生学习满意度调查。采用调查问卷的形式,从教学模式、微视频教学资源、课堂组织、教学交互、单元测验成绩几个方面对该班29名学生满意度进行问卷调查。从统计上看,学生对各项的满意度(满意及非常满意)均达到80%以上,见图11。学生对该教学模式和单元测验成绩满意度达90%,说明学生对采用微视频教学资源进行自主学习的教学模式比较认可,并可以取得较好的学习成绩。对微视频教学资源的满意度稍低(83%),通过组织学生座谈了解到,微视频教学资源的趣味性欠佳,缺乏对学生的吸引力,部分微视频时长稍长,应尽量控制在5 min以内,满足学生课间学习的需求。

图11 学生学习满意度调查

综上所述,通过课前自主学习、课堂教授、讨论交流、疑问解答以及单元测验等教学形式,借助校园网数字化教学平台采用微视频网络教学资源辅助教学,取得了较好的学习效果。

4.3 存在问题及对策

(1) 在视频制作方面,通过“泛雅+”平台数据监测,97%的学生利用手机进行学习,因此微视频要适当增加画面亮度和对比度,字号应在36以上适宜,字体多选择阅读性比较好的黑体、宋体、楷体等[17]。

(2) 在课前教学组织方面,课前学习时间跨度大,学习热情持续性难以保持,需建立合理的督促机制。根据学生访问次数统计可以看出,学习任务发放后,第二天的访问量迅速上升,随后会逐渐呈下降趋势,教师可根据学习任务量合理设置学习进度,低于学习进度的可通过自动发送站内信的形式督促学生。教师也可根据图5和图7中实时统计的学生观看微视频的百分比和访问次数,通过班级QQ群、微信群发布学习进度落后的学生的信息,及时督促学生加快学习进度。

(3) 在组织考试方面,因测验时间、地点不固定,学生抄袭作弊情况难以杜绝。教师要为学生做好思想工作,降低学生因担心成绩而作弊的心理负担。试题发放时间设置在课前学习的最后一天,考题设置为乱序发放,使学生收到的考题显示不同顺序,降低学生考试作弊的机率。

5 结 语

在“互联网+教育”产业大融合的趋势下,混合式学习和移动学习日益盛行,微视频网络教学资源已成为连接教师与学生的重要载体。本研究在微视频网络教学资源的制作过程中,融入碎片化学习理论、新建构主义理论及知识树理论,为微视频网络教学资源的开发指明了方向。同时,采用实验研究、数据分析等方法将微视频网络教学资源应用于电视摄像课程的实践教学中,充分运用学生课前课后的碎片化时间,使学生在完成意义构建的同时,实现知识的创新,促进了电视摄像课程实验教学模式的改革。