基于“六腑以通为用”理论探讨急性肠梗阻的治疗*

2018-07-26周鹏飞刘佃温杨会举刘世举

周鹏飞 颜 帅 刘佃温 杨会举 刘 翔 刘世举

(1.河南中医药大学,河南 郑州 450000;2.南京中医药大学苏州附属医院,江苏 苏州215009;3.河南中医药大学第三附属医院,河南 郑州 450008)

急性肠梗阻发病急骤,病情进展较快,约占临床急腹症总数的15%[1]。临床治疗不及时可引起肠绞窄、肠坏死、肠穿孔等严重的并发症,甚至导致患者死亡。中医将肠梗阻定义为“腹痛”“关格”“肠结”等。脾主升清,胃主降,大肠为六腑之一,六腑以通为用,宜通不易堵。脾胃功能的降低,饮食不当,导致肠道升降功能失调,枢机不利,壅堵不通,引发本病[2]。笔者结合中医“六腑以通为用”理论,探讨急性肠梗阻的病因病机,总结分析急性肠梗阻的诊断与治疗方式,以冀为临床急性肠梗阻的诊断治疗提供指导,避免误诊误治。

1 现代医学对急性肠梗阻的认识

现代医学将急性肠梗阻定义为一种以“胀、痛、吐、闭”为特征的肠道内容物通行障碍的腹部综合征[3]。急性肠梗阻的病因较多,肠道肿物占位、粪石阻挡、肠扭转、肠套叠等因素均可导致胃肠道内容物不能顺利通行,从而引发本病。急性肠梗阻早期发病症状常与急性胃肠炎、急性胰腺炎、输尿管结石或者消化性溃疡等症状类似,容易导致误诊。研究发现[4]我国急性肠梗阻的发病率仅次于急性阑尾炎,且在急性肠梗阻诊断中由肠道血运障碍引起的绞窄性肠梗阻的初诊误诊率高达95%以上。

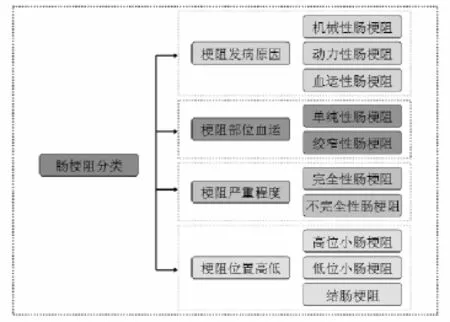

临床对肠梗阻的诊断鉴别方式[5]较多,一般可根据患者发病原因、梗阻部位的血运情况、梗阻的严重程度、梗阻位置的高低等进行分类。急性肠梗阻的分类见图1。

图1 急性肠梗阻的分类

急性肠梗阻的临床治疗方式主要包括保守治疗和手术治疗两种,其最终目的都是为了消除肠道的梗阻,恢复肠道的通畅。辅助治疗方式包括禁食水、胃肠减压、纠正机体水/电解质和酸碱的平衡、补充蛋白质、提高机体免疫力、预防细菌感染、预防菌血症和毒血症的发生等[6-7]。对于部分单纯粘连性肠梗阻,经胃肠道负压引流后,在短期内能恢复肠道通畅,可避免手术,且无需使用抗生素;对于保守治疗无效的梗阻,可出现肠壁绞窄、肠壁坏死和肠壁穿孔,引起急性腹膜炎。因此,对于符合手术指征且保守治疗无效的肠梗阻患者,应及时采取手术治疗方式。

2 “六腑以通为用”理论的诠释

“六腑以通为用”不仅是六腑的生理功能概括,更是对六腑病证的病理因素和治疗措施的总结。《内经素问·五脏别论》[8]云“六腑者,传化物而不藏,故实而不能满”。实的状态是六腑的正常生理状态,满则处于病态。六腑的主要功能传化饮食水谷,将水谷精微输送到五脏,将糟粕排出体外,维持生命活动的正常运行。《内经素问·六节藏象论》谓“脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者,仓廪之本,营之居也,名曰器,能化糟粕,转味而入出者也”。说明六腑的功能相互为用,相互协调才能维持人体的正常生理功能。《内经灵枢·本脏》云“六腑者,所以传化水谷行津液也”,六腑的基本生理功能是传化水谷津液,六腑病变则导致其“传化水谷”和“行津液”功能的失常,进一步引发其他症状。《类证治裁·内景综要》[9]云“六腑传化不藏,实而不能满,故以通为补焉”,说明六腑病变的治疗是以通为要。

六腑气机不利,通降失常,引起积滞内停,引发便秘、食积、肠梗阻、尿潴留等病证[10]。六腑在维持人体正常生理机能的过程中,肺的肃降、胃的通降、小肠的分清降浊和大肠的传化共同维持着人体生理功能的正常运行;因此,六腑疾病需要在通腑的基础上从整体进行辨证论治;六腑气机通畅,功能恢复,则病证痊愈[11]。

3 中医学对急性肠梗阻的认识

中医文献中并无明确记录“肠梗阻”这一病名,根据症状将其归类为“腹痛”“关格”的范畴。肠梗阻的病位在肠道,病机为本虚标实、虚实夹杂。《内经灵枢·十气篇》云“饮食不下,隔塞不通,邪在胃脘,腹中肠鸣,气上冲胸,喘不能久立,邪在大肠”,明确提出了肠梗阻的病因病机和发病部位。《金匮要略》云“病者腹满,按之不痛为虚,痛者为实,可下之”,提出“通下”是治疗本病的基本方法。

根据“六腑以通为用”的理论,大肠为六腑之一,其主要生理功能是传化通降。因此,大肠宜通不宜满,大肠为传化之所,以通为用,降为顺。气机郁滞、气血虚弱、寒凝固结、食积阻肠、感受外邪等因素均可导致肠道传导功能失司,肠腑气机不通,引发梗阻。肠道通降失常,糟粕不能排出,不通则痛,大便闭结,形成腹胀,饮食留滞于胃肠,肠道气滞不通,则气机上逆,引起呕吐。

《医学衷中参西录》云“饮食停于肠中,结而不下作疼,方上可缓解恶心呕吐,下可通气通便,中可缓解腹胀腹痛,故名肠结”。现代中医将“肠结”定义为肠梗阻的病名[12],本病属于中医六腑病变的急重症之一,临床治疗以“六腑以通为用”为理论指导,多采用 “攻下通里、活血化瘀”之法;同时,本病的治疗需要在“通下”的基础上根据患者病情辨证施治。

4 基于“六腑以通为用”理论的中医治法

4.1 中药口服 对于不完全性肠梗阻,在已经放置胃肠减压管后,适当给予中药口服治疗,经临床验证疗效显著。如杨士民等[13]在治疗肠梗阻患者时给予大承气汤冲剂改善患者症状,因中药具有吸收快,药力直达病所的特点,可迅速缓解梗阻,临床效果好。陈越等[14]以健脾化湿通下法,以鼻肠管灌注方式对临床肠梗阻患者治疗,发现经中药治疗后,患者免疫指标均有所提高,证明中药以健脾化湿通下之法可改善肠梗阻患者生存质量,提高免疫力。中药口服治疗肠梗阻时,可根据患者病情进行药物加减,“损有余”的同时兼 “补不足”,增强患者体质,避免病情的加重。

4.2 中医外治法 除了口服中药治疗外,中药灌肠疗法也具有一定的疗效。张子和在《儒门事亲》中提到“下法”,包括以中药煎汤留汁后灌入患者肠道,通过肠黏膜吸收中药的有效成分治疗疾病。本法适用于不能进食或饮水的肠梗阻患者,并且直肠组织存在丰富的静脉丛,药物有效成分可迅速被吸收,通过静脉进入体循环,作用于病灶。如魏征等[15]将加味小承气汤保留灌肠应用于肠梗阻患者,经治疗后患者腹痛腹胀,恶心呕吐等症状均显著减轻,有效率高达87.5%。笔者临床中对低位梗阻患者采用温盐水或者中药大承气汤加减灌肠,并配合穴位中药封包治疗均取得了良好的疗效;对于高位梗阻患者,在胃肠减压的基础上应用生长抑素或质子泵抑制剂减少胃肠道消化液的分泌,同时给予胃管中药滴入治疗;如患者症状仍不能缓解,可给予蓖麻油口服并结合温盐水或大承气汤加减灌肠,内外齐用,上下共治,临床中取得了较好的疗效。

4.3 其他疗法 除中药口服、外用灌肠之外,中药外用贴敷治疗、针灸、刺络拔罐等法经过临床验证均具有较好的疗效。如刘莹等[16]发现针刺足三里、阳陵泉可降低不完全肠梗阻大鼠血清中TNF-α、IL-6浓度,加快大鼠肠道的推进,促进肠道运动。赵汉鹏等[17]采用中药封包联合复方大承气汤治疗不完全肠梗阻,临床疗效显著,远期复发率低。笔者采用足三里注射新斯的明治疗不完全肠梗阻临床取得较好的疗效;新斯的明穴位注射可起到长效刺激穴位的作用,注射于足三里可促进胃肠蠕动,有助于患者梗阻的再通[18]。此外,对肠梗阻患者采用艾灸法灸关元、气海、神阙、中极等穴位,经临床验证发现患者梗阻症状缓解较快,且无不适应症状。综合以上,临床治疗急性肠梗阻时,可根据患者的病情,选择合适的治疗方式,改善患者症状,减轻患者痛苦,消除疾病的根源,恢复肠道的通畅。

5 总 结

急性肠梗阻属于临床发病急骤、病情变化较快的疾病,临床中本病不能及时的对症处理仍具有很高的死亡率。肠梗阻的常见并发症是引起患者的主要死亡原因,其发病机制复杂,可造成患者多器官的衰竭,最终引起患者死亡。药物治疗和手术治疗均需要在明确诊断的基础上,根据患者病情和适应证进行严格的选择,并且需要充分考虑到所选治疗方式的风险,慎重制定因人而异的治疗方案,避免临床误诊误治,降低临床治疗中急性肠梗阻的死亡率。

结合中医“六腑以通为用”的理论,肠道宜通不宜堵。临床中治疗急性肠梗阻通下是主要的治疗手段,但本病本质上属于本虚标实证,临床治疗肠梗阻时应中病即止,肠道阻滞不通的状态解除即可停止通下之法,以免通下太过引起其他不良的并发症。