敦煌舞的当代发展及艺术特色初探

2018-07-25李延浩郭璟怡程依铭

李延浩,郭璟怡,程依铭

(1.四川大学 艺术学院,四川 成都 610000;2.西北民族大学 舞蹈学院,甘肃 兰州 730030)

敦煌艺术是中国历史文化的一大瑰宝,敦煌舞则是敦煌艺术中非常珍贵的一部分。当今敦煌舞的发展较为缓慢,且带有一定的地域局限性。在“一带一路”倡议引领下,陆上丝绸之路带动了国家与国家之间的密切交流,这不仅促进了经济的发展,也促进了古“丝绸之路”之咽喉地带的敦煌的文化传播,这一机遇为敦煌舞的蓬勃发展带来了新一轮的挑战。

一、 敦煌舞的起源和发展

敦煌莫高窟坐落于“丝绸之路”的咽喉地段,汇中西方文化之大成,扬千年艺术之精髓。而敦煌舞蹈则集敦煌文化之精华,是中国千年文化艺术的活态化体现,它不以时代、地域为局限,是一种具有异域风格的中国古典舞。20世纪70年代以前,无论是历史文献的记载,还是当代舞蹈文化的记录,都没有“敦煌舞”这个名称,然在对敦煌莫高石窟艺术进行研究、挖掘及探索后,我国舞蹈艺术工作者们以壁画、彩塑上的形象为依据,通过加工、编排,融入自己的灵感和对敦煌壁画的审美鉴赏,创造性地“复活”了壁画上的乐舞形象,于是凝聚中华传统文化之精髓又独具特色的敦煌舞蹈便应运而生了。

1954年著名的舞蹈作品《飞天》取材于敦煌壁画,以双人舞的形式展现给世人,是中国当代第一部敦煌舞蹈,更是中国双人舞蹈发展的重要转折点,极大地丰富了中国古典舞的舞蹈语汇体系。1979年大型舞剧《丝路花雨》的问世,受到了国内外的一致好评和广泛认可,敦煌文化随之传播开来。但自此之后的一段时间,敦煌舞的发展便出现了滞后现象,作品寥寥无几。近年来,以敦煌壁画为素材的乐舞作品逐渐增多,从上海戏剧学院的敦煌女子群舞《度》,到北京舞蹈学院出品的敦煌男子群舞《金刚》;从西北民族大学舞蹈学院的教学舞剧《步步生莲》,到香港舞蹈总会出品的敦煌舞剧《缘起敦煌》,舞蹈作品日渐丰富,在“一带一路”倡议引领下,敦煌舞即将走向新一轮的复苏。

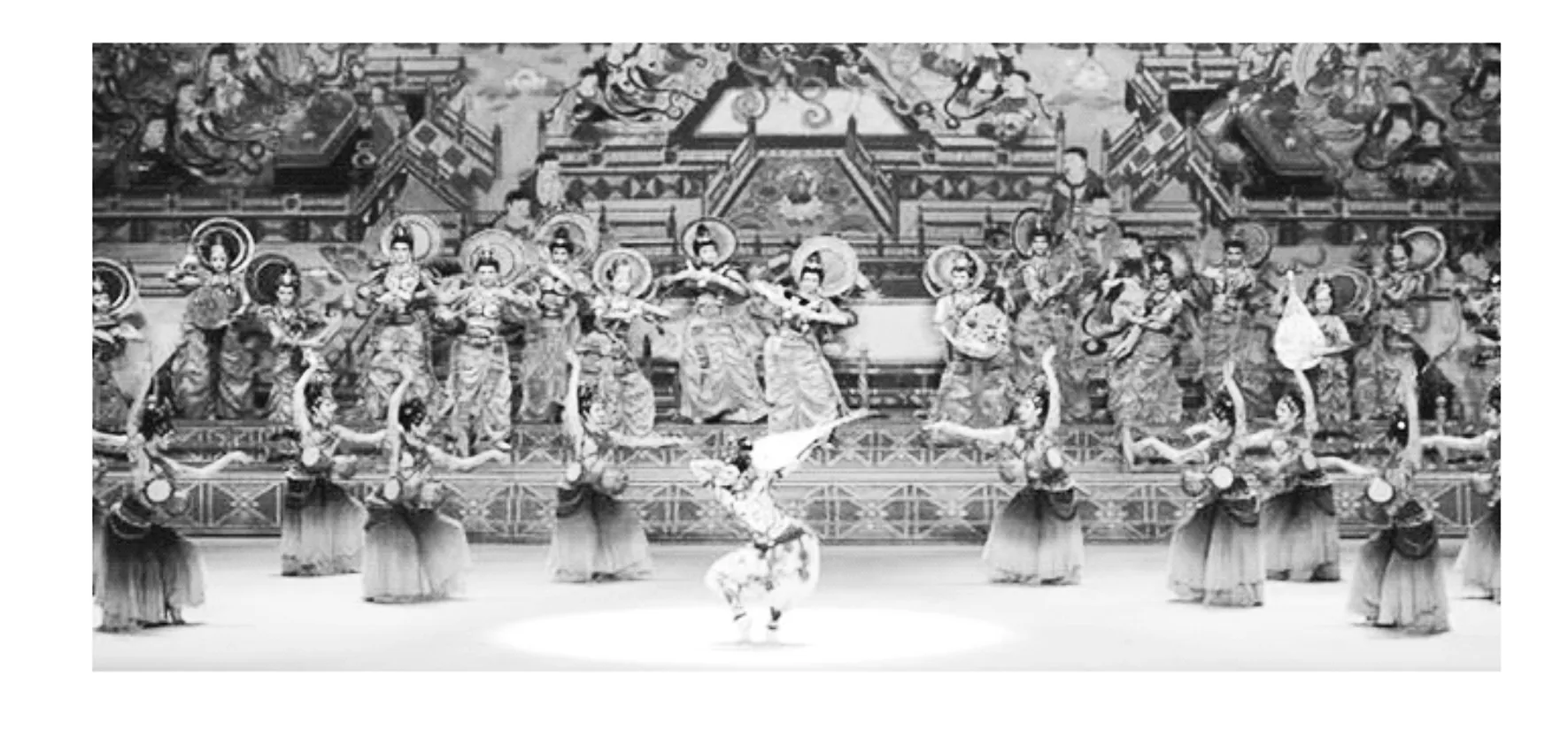

2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛在北京开幕,以“千年之约”为主题的“一带一路”大型文艺晚会呈现在世人面前。其开场舞是独具艺术特色的敦煌舞,将敦煌莫高窟壁画鲜活地展现在舞台上。领舞是经典的“反弹琵琶”形象,两旁的乐伎腰系羯鼓起舞,其后的乐伎手持竖笛、箜篌、阮等不同乐器相互呼应、热情演奏,构成了一幅和谐共融的乐舞图。这场晚会通过敦煌舞的艺术表现形式生动演绎了盛唐时期中西方文化相互交流融合,经济繁荣、国泰民安的幸福场面(见图1)。

图1 “一带一路”文艺晚会照片*图1选自“一带一路”文艺晚会“千年之约”的现场照片,资料来源于国际新闻-环球网。

“一带一路”倡议推动了敦煌艺术文化的发展,将敦煌舞这一独特表演风格的舞蹈艺术展现在全国甚至全世界人民的面前,产生了很大的国际影响。但当前对敦煌舞新元素的挖掘却寥寥无几,究其根本原因是缺乏对古代敦煌舞姿和敦煌乐舞壁画更深入的开发和提炼。敦煌舞涉及多朝代、多民族、多风格的壁画乐舞形态,由于壁画中的舞蹈形象不计其数、风格迥异多变,因此待开发利用的舞蹈资源极其丰富,需要合理科学地进行探索,继承并挖掘出更多更好的敦煌舞蹈资源。两千年前在“丝绸之路”文化的带动下,国内外经济文化相互交流融合,印度佛教和中原文化相互碰撞,敦煌艺术在历史长河中不断融合发展。如今在“一带一路”倡议引领下,中国在与沿线各国的贸易往来和文化交流中,敦煌舞作为“一带一路”沿线国家文化交流的重要载体之一,再次推动了敦煌文化和艺术的发展。

二、敦煌舞的艺术特色和文化内涵

当今时代是一个艺术多元化的社会,在敦煌舞的继承和发展上,要以壁画为客观原型探寻敦煌舞的当代发展。从敦煌舞蹈自身的历史起源来看,复现需要大量的古代史料作支撑,最大程度地还原才是文化再发展的有效保证。敦煌舞的探索过程中,语汇的丰富需要理论的支撑,即今人要以古人的角度去思考,而非对古人的评判和臆断,即要保持敦煌壁画的“原型”,基于古“丝路”文明,复活和创造出新的舞蹈元素。

(一) 敦煌壁画中乐舞各元素的提炼和运用

1. 敦煌壁画中佛教手姿的挖掘

敦煌舞作为古典舞的一个分支,由于其特殊历史文化背景的影响,敦煌舞的特色多体现在丰富多变的手姿上,对敦煌舞手姿的探讨需要从敦煌学之历史、宗教、民族等等交叉学科中进行对比分析。归纳、总结佛教手姿有助于建设敦煌舞的舞蹈语汇语料库,语料要尽可能保持其原貌,即在敦煌舞手姿收集过程中要保留最原始、最纯粹的佛教文化特点。通过分析佛教传入中国的历史时期和社会背景,对佛教手姿进行深层次的归纳,探寻其内在的联系,以便更好地在敦煌舞中把握和运用。比如说,敦煌舞蹈中的伎乐天部分,其舞蹈形象多来自于佛教形象,佛教的手姿语汇与敦煌舞蹈的手姿有着一定的联系。再如,佛教里面的说法印(敦煌舞手姿里的弯三指):拇指与无名指相捻,其余各指呈自然疏散状但又微微弯曲,这一手印象征佛说法之意,呈现出佛陀于鹿野苑初转法轮时的场景,因此称为说法印,也称为转法轮印。敦煌舞蹈中的弯三指多用于菩萨“打坐”形象,以表达端庄古朴、以形象心、宁静典雅的形象特征。当修行者结与某尊佛、菩萨相同的手印时,且定慧修行到一定境界,就会产生特殊的身体力量和意念力量,能成就世间的各种修证境界。舞蹈艺术工作者通过对佛教手姿的挖掘,为敦煌舞注入了新鲜的舞蹈元素,在丰富敦煌舞蹈语汇的同时,开启了中国古典舞多元并存和发展的新思路。

2. 敦煌壁画中舞蹈道具的挖掘

胶州秧歌的扇子、东北秧歌的手绢、藏族舞的水袖、蒙古族舞的筷子,任何舞种都有其代表性的舞蹈道具,丰富多彩的道具见证着舞种的发展历程。在五千多年的中华传统艺术文化中,艺术形式崇尚心灵感悟,崇尚个人对艺术的灵感体验。故《礼记·乐记》乐象篇载:诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之。敦煌舞亦是如此,体现和发展了古代乐舞的特质。

郑汝中先生在《敦煌舞研究》中对壁画乐舞中呈现的50多种乐器进行了分类。这些琳琅满目、种类繁多的乐器大多都以乐舞共融的舞蹈形式出现,仅持乐器而舞的乐舞形象就数不胜数,乐伎手持乐器形态各异、特色鲜明,舞技反弹琵琶而舞更是敦煌舞中的经典形象。然而,在宗教文化的影响下,敦煌壁画中持法器而舞的舞蹈形象也屡见不鲜。另有,戴爱莲先生的传世之作《飞天》,成功臆造出翱翔于天宇的美好意境,这与道具长绸的巧妙运用是密不可分的,可见敦煌艺术的独特审美是需要独特手段进行建构的,其舞蹈道具的运用必不可少。

虽然壁画中呈现出种类繁多的持道具类舞蹈素材,但它在敦煌舞作品中运用的却并不成熟。这就需要我们深层次地对敦煌壁画的乐舞道具进行挖掘、提炼,将它创造性的与舞蹈完美的结合起来,以实现“乐舞一体”的独特艺术风格。敦煌舞是敦煌壁画“乐舞相融”的一种活态艺术表现形式,其敦煌乐舞壁画见证了古代中外友好交流的历史。

3. 敦煌壁画中人物形象的挖掘

从壁画详考到活态转化是乐舞壁画中敦煌舞姿复现的重要过程。人类从史前的石器打磨、岩洞壁画到现今的建筑造型、音乐节律,不断创造出本体灵感与自然信息互相印证的艺术形式。敦煌舞的“造型性”极强,其主要来源于壁画上的造型。壁画上所呈现的虽然只是乐舞的片段,但正是这种画面片段真实形象地呈现了手位、脚位、肋骨、胯部甚至整个身体舞姿的形态,比如菩萨形象(除弥勒菩萨)多是慈眉善目,面部含蓄,出胯移肋,三道弯曲线为“S”形,造型温婉含蓄,整体线条柔和;而金刚力士则多为怒目,表情严肃,出胯移肋的线条硬直,三道弯的曲线为“Z”字形,造型刚劲有力。这种造型性特征不仅运用于每个舞姿的定态造型,而且也运用于各种动态舞姿,这是敦煌舞所独有的一种艺术特质。

(二) 敦煌舞艺术风格的文化内涵

敦煌舞是丝绸之路文化艺术中的一颗璀璨明珠。敦煌舞蹈元素来源于悠久的敦煌历史文化,要从源头上抓住敦煌舞特有的本质属性和风格,因此敦煌舞的当代发展绝不能脱离传统文化一味的追求创新,而是要在传统文化中“寻根”,并“扎根”于起源文化。敦煌舞是中国古典舞中的一个主支流派,它有一定的“杂糅性”,是集“佛”“道”“儒”思想于一体的具有独特风格的舞种,我们可从历史、民族、艺术等多方面对其进行解读。乐舞相融的艺术形式、多元文化的融会贯通、佛教神话色彩的情景臆造,成就了敦煌乐舞独特的艺术风格。舞蹈工作者对敦煌舞风格的把握是成功复活敦煌乐舞壁画的关键所在,其艺术风格的文化内涵归纳为以下三点。

1.佛教影响为主,集佛、道、儒三家思想之大成

佛教由古印度传入中国,对中国文化影响至深。中国作为佛教的“第二故乡”至今约有二千多年的历史,敦煌莫高窟的存在就是最具有说服力的见证。敦煌莫高窟里存有许多讲经书说佛法的经变画,在藏经洞出土的文献里,除了佛教文献以外,还出现了大量的道教文献、儒家典籍。敦煌所出土的道教文献约370余卷,儒家典籍《周易》《论语》《孝经》等合计约213件。在莫高窟壁画、彩塑中也出现了佛教、道教形象,在有供养人的壁画上还显现出“长幼”“尊卑”的儒家思想。因此,敦煌艺术文化是集佛、道、儒三家思想之大成,于是也成就了敦煌乐舞独特的艺术风格。

2. 汉文化为基础,融合古代中西方文化

敦煌舞蹈取材于敦煌壁画,其舞蹈姿态含蓄多样。由于中西方文化的融合交流,其融合了国内外的舞蹈文化元素,有中原本土的绿腰舞,也有从“丝绸之路”传入的西域胡腾舞、胡旋舞,还有从佛教发源地印度传来天竺舞、波斯舞。敦煌舞中的异国风情是当时丝绸之路文化交流与贸易往来的结果,敦煌舞不同于我国的其他舞种能找到纯粹的文化渊源,敦煌舞是多国艺术文化融合的统一体。在表演敦煌舞时,舞者身着浓厚异域特色的服饰,体态以印度文化中的三道弯、曲、拐等肢体形态为主,道具以胡笳、琵琶、长笛等乐器为主。各国舞蹈元素在敦煌舞中一一呈现出来,形成了多元化的敦煌舞姿。

中华文化是一个多元复合型文化,在文化发展的长河中不断地吸收与自融,这也正是五千年来中华文明不断发展的原因所在。没有交流就没有发展,通过交流注入新的文化内涵。我们要寻求敦煌舞未来发展的新思路,首先就要基于敦煌悠久的历史文化,从敦煌壁画中提炼出具有文化内涵的舞蹈元素,把握敦煌舞蹈艺术的内在本质。

3. 汇聚各民族舞蹈特色

从古至今,很多少数民族聚集在敦煌,使敦煌成为一个多元化的少数民族聚集地,历史上敦煌地区曾多次被少数民族统治,如戎羌、月氏、乌孙、匈奴、回鹊、党项等。在民族大融合的基础上,敦煌舞结合了我国古代各民族的舞蹈文化特色,使敦煌舞具有丰富的民族舞蹈元素。受中原文化以及各少数民族的影响,敦煌舞展现出了温婉、含蓄、妩媚的一面,敦煌舞者运用跳、翻、旋、转等技法以及走、踢、蹉、踏等步法,组成了富于变化之美的“s”型曲线,形成了一种独具民族特色的古典舞。

三、敦煌舞的开发与拓展

(一) 敦煌舞姿的开发

敦煌舞以壁画为原型对舞蹈形态进行挖掘和提炼,通过艺术原型的灵性再现,将壁画形象再现到舞蹈演员身上,曲中带柔,却又不失力量。在弘扬中国传统文化的大背景下,对敦煌舞的开发再利用必须具有科学合理性,符合大众的审美观念。对敦煌舞风格的把握重点要放在基础形态特征的把握上,包括“神与韵”和“肢体曲线”两个方面。“神”指眼神、精气神。“韵”指呼吸、节奏韵律。通俗地讲,在敦煌舞里,“神与韵”的研究是指眼神和呼吸的配合,眼神和呼吸相互补益,跳跃的眼神多与急促的呼吸相配合;而舒缓端庄的眼神多与缓慢的呼吸相呼应,在这种相辅相成的配合中也凸显了敦煌舞特定的人物形象,急促呼吸及眼神跳跃多出现于天王力士形象,而舒缓端庄的眼神配合缓慢的呼吸多出现于菩萨形象。

敦煌舞的舞蹈形态来自敦煌壁画上的人物形象,敦煌壁画中人物形象大多表现为丰乳细腰、拧身出胯等特色。大多数的舞蹈形态特征依靠肋、胯、膝的肢体活动,形成屈膝、推胯、移肋等动作,拧身出胯,组成富于变化之美的“S”形或“Z”字形曲线。除了其肋、胯、膝的弯曲移动之外,敦煌舞的肢体曲线还包含手臂、腕部所形成的多棱多弯形态。敦煌舞所具有的独特形态特征是舞蹈工作者基于敦煌历史文化,对敦煌壁画中大量舞蹈姿态进行提炼,后经加工、编排,创造性的“复活”了壁画中乐舞形态。

(二) 人物形象的拓展

敦煌壁画中其人物形象极为丰富,从北凉到明清,从“天乐”到“俗乐”,各种人物形象数不胜数。高金荣教授出版的《敦煌舞教程》,在性格组合训练中归纳出了思维菩萨、莲花童子、飞天女神、力士武伎、击鼓伎乐等五种类型。不同的人物其性格特征必然有所不同,如扬眉瞪目的天王手持法器脚踏恶鬼,面目狰狞,威风凛凛,单脚站立推胯移肋。再如,初出荷包的莲花童子,腰部以上探出莲花,光头或有两个发髻,敞胸、露臂,胖嘟嘟的莲花童子生动形象、活泼可爱,预示着新生命的降临。在佛教里宣扬的四生(即胎生、卵生、化生、湿生),其中有一生为“化生”,生命将在西方净土世界的七宝池、八功德水中育化后,从莲花中化生出世,故莲花童子由此而来。敦煌舞中菩萨的形象也多不胜数,如庄重、古朴、典雅的思维菩萨盘坐于莲花之上,右手托腮下颚微倾从听法思量到开悟,思维一切佛刹。还有供养菩萨、伎乐菩萨、胁侍菩萨,等等,这些菩萨形象都是以壁画为原型进行考量,经过历代专业工作者的提炼、整理、加工、创造,最终复活出各种菩萨形象。这些经典的人物形象为舞蹈作品及舞剧的创编提供了丰富的资源,促进了敦煌舞的发展,彰显了敦煌艺术文化。

近年来,西北民族大学孙汉明教授出版的《敦煌舞男班教程》对敦煌舞男子形象进行了归纳,尝试将带有浓厚女子性格特征的舞蹈进行分解、扩展,构建出具有男子性格特征的舞蹈,如“金刚”“药叉”“天王”等人物形象的创作。男子形象的塑造,为敦煌舞注入了新鲜的舞蹈元素,转变了其“阴盛阳衰”的不平衡现象,推动了敦煌舞人才培养的均衡发展。

四、小结

古代盛世时期,中华民族传统文化与外域文化的交流和交融使得敦煌舞蹈带有强烈的“杂糅性”,在此特征下,对敦煌艺术文化深层次内涵的提炼至关重要。只有将意象的感悟与舞蹈外相的表达融合于一,才能使艺术表达迸发出强烈的感染力,因此敦煌舞蹈需要注重“意境”,需要舞者用心灵把控舞蹈,用心创造和舞动。只有将丰富的历史文化知识与舞者本体相融合,情感相通,才能达到“天人合一”般的境界。所以,在敦煌舞衍生发展过程中就需要深刻理解和感悟其舞蹈直观表达形式背后所隐含的历史文化背景,让敦煌舞赋予更高的“内涵性”,以达到原型与意象互通共融,而不是单纯表达一种向往美好的情感。基于敦煌历史和传统文化,对敦煌壁画在乐舞中各元素的运用进行内涵性的提炼,挖掘敦煌壁画上可开发利用的舞蹈资源,更好地把握敦煌舞风格,这将有助于我们明确敦煌舞的发展方向,为敦煌舞的当代发展寻求一种新的思路。