明清仕宦对岭南吏治文化的建构:以包公为中心

2018-07-25杜云南

杜云南

(肇庆学院 旅游与历史文化学院,广东 肇庆 526061)

唐宋以前,整个岭南地区虽已纳入王朝版图,无奈地处偏远,炎热瘴疠,本地士人文化也较落后,故中原仕宦多不愿到岭南服官,而被贬流放到岭南的官员,也多“骄其僻而不举职,或轻其隘而不为力”,无进取拓展之心[1]。宋代以后,随着政治中心的南移,王朝开始注重岭南的开发,岭南社会经济逐渐崛起,中原南下为官的人员随之增多,在治理开发岭南的宦涯中,留下治行善政并被当地百姓祀为名宦者代不乏人,如冯拯、陈尧叟、包拯、陈亚,等等。到了明清时期,广东已经成为王朝重要的经济发达地区,涌现了大量的外来仕宦与本地士人,他们主动参与到地方社会的开发建设事业中去,推动了广东的发展。在开发过程中,仕宦都比较注重改善岭南吏治风尚。他们极力发掘当地吏治文化资源,展示当地良好的传统吏治文化底蕴。包拯就是在这一过程中被塑造成“清官楷模、廉政典范”[2]的吏治文化代言人。通过这一“清官楷模、廉政典范”形象的塑造,明清仕宦为当时及后世官员树立了效法的对象。

一、宋代包公治端史绩

包公,即包拯(999—1062),庐州(今安徽合肥)人,字希仁,北宋名臣,中国历史上最有名的一位清官,百姓敬称为“包青天”、包公。康定元年(1040),42岁的包拯,自扬州天长县知县,以殿中丞升任地处岭南粤西之隅的端州知州,端州知州即端州最高行政长官。包拯在端州任知州,是他出仕之后第一次担任州级长官。庆历三年(1043),包拯调回京城开封,担任勾当京东排岸司。可见,包拯治理端州,仅短短三年时间。但这三年,包拯以“清心为治本,直道是身谋”的警言,为增进当地百姓福祉,做出了不少政绩,其留下来的事迹广为人知。现将包拯治端史绩整理如表1[3]。

表1显示,包公在端州三年短期的任职内,勤政为民造福祉的政绩颇多,有增建官署、创办书院、开凿水井、修建驿站、扩建粮仓、靖化地方、清正断案,等等,其廉吏风仪,赫赫有声。包拯去世不久,端州官民有感于他的善政,扬播他的清风,就抓住包拯治端的诸多文化历史资源,通过绘像立祠的形式向社会传播其清官形象。南宋包恢,字宏父,江西南城人,以廉吏、政绩著称,曾任广东转运判官、权经略使,有《肇庆府学二先生祠堂记》。记中所言:

“天下有盛德之名儒为明师,斯道之所以开明也;国家有尊严之名臣如严师,斯人之所以敬畏也。而名儒名臣俱非常人,非世所以常有者。惟天地立心,为天下国家人道计,则或间生一盛德者,出而为天下之儒,又或间生一尊严者,出而为国家之臣。……元公冲和纯粹,混无圭角,温厚之所钟也;孝肃刚正峭直,俨有廉棱,严凝之所钟也。是其体皆天地之塞,其性皆天地之帅,而二公之生,其所以关乎天下国家人之道也大矣。……今古端郡博士吕中,学元公之所学,而又自造之深,有所自得者,慨然以他郡学皆有祠,而此学独为缺典,且孝肃虽有祠而未称也。于是礼以义起,遂合而祠之,使端士知所严事而以时祀。”[4]

可见,地方官绅有意通过对前代名儒名臣之周敦颐、包拯形象的塑建,激励后人以先贤大德为榜样,做一个“为天下国家人之道”的好臣民,从而收到百世之下学术德行、节操政事俱为昌盛的社会效果,体现自宋以来岭南优良的吏治文化传统。

表1 包公治端史绩

二、明清仕宦塑造包公形象

宋明以来,岭南开发进程不断加速,王朝对岭南的控制也逐渐强化,仕宦重视通过发掘名宦政绩,塑造乡贤人物的忠孝双全形象以整合民众,推动广东民众对王朝的认同感。其中,肇庆地区的官绅矢力挖掘、塑造名宦包拯的形象,蕴含的都是勤政为民、造福一方的吏治目的。包拯是北宋王朝有名的清官,又曾服官端州三年,政绩显著。对其形象的塑造与普及,不仅体现了中原文化在岭南社会中的渗透,也显示了地方社会对中原文化强烈的认同感。

端州官民对包公的祭奠,始于包公去世不久。北宋熙宁年间(1068—1077),郡守蒋绩于州署内仪门之左建端州第一座包公祠[5],以春秋祭祀。后南宋黄公度(1109—1156),绍兴十九年(1149)曾任肇庆通判,摄知南恩州。他到肇庆后,便拜谒官署仪门的包公祠,时有诗云:“华堂传绘事,昭代得仪型。迹与莓苔古,名争兰芷馨。清风无远近,乔木未调零。今日斫坭手,依然瘦鹤形!”[5]诗歌颂扬了包公清廉的光辉形象。到南宋淳祐七年(1247),肇庆府学教授吕中又在肇庆府学修建祠堂,合祭周敦颐和包拯。仕宦包恢的《肇庆府学二先生祠堂记》也云:“且独闻孝肃时,州岁贡砚,前守缘贡率数十倍以遗权贵,公命制者才足,岁满不持一砚归,此其律己之义,凛乎严凝,盖有肃于秋霜,而寒于冬雪者。”[6]1186端州盛产端砚,唐代以来,端砚一直被列为贡品。由于端砚名贵,地方官为巴结权贵,假公谋私,往往滥采。包拯任职三年,下令严格按照贡额征收,禁止多采、滥采。任期届满不持一砚归,深得端民敬重。元末至正三年(1343),由丞相脱脱主持修撰的《宋史》中的包公传也有类似描述:“端土产砚,前守缘贡,率取数十倍以遗权贵。”[7]可见,宋元仕宦皆在凸显包公清正廉洁、执法严明的良吏形象,这成为后人塑造包公形象的重要基础。

元末明初,地方文献记载粤西地区瑶乱时有发生,瑶乱成了地方不安定的主要因素,中央王朝对粤西瑶乱尤为关注。元朝仕宦在树立前代良吏形象、教化地方官民的行政中,开始塑造包公向化“水疍山瑶”的形象。有江西人王揆《包孝肃公祠记》:

……公在宋康定初,由殿中丞出守于端,以清心直道为治本。地方千里,不识贼盗,吏无叫嚣,水疍山瑶,熟化奔走,恩威并著,岁乃太和。归之日,一砚不持。独恨方志不能传公行事,而海隅之民,户诵人咏,至于今称之。君子谓有功于民则祀之,孝肃公之食其土地,宜矣。嗟夫,公之精忠粹德,于昭炳耀,载于史册,称为神明之政,闻者莫不兴起。……[8]1001-1003

王揆认为,包公执政期间向化疍瑶族群,保障地方安稳,是为“神明之政”,也使闻者肃然起敬。明正统至成化年间,粤西瑶乱愈演愈烈,朝廷特意在粤西设置了两广总督府,以靖化地方动乱[9]。在地方动荡的社会背景下,仕宦凸显包公向化“水疍山瑶”历史功绩越来越频繁,以教化后任官吏以保境安民为己任,如陶鲁、张瑄、黄瑜等名宦。其中,黄瑜天顺七年(1463)知肇庆府。黄瑜最为倾慕包公“坐是地方千里,民乐耕桑,水疍山瑶,趋庭向化”的治端政绩,他到任后,多次修缮城池,以抵御瑶乱。又仿效包公修建驿站和粮仓,还建慈善机构、筑府城堤围。除此之外,黄瑜非常重视包公事迹的教化作用,他常去包公祠拜祭,于成化元年(1465)上疏朝廷请祭包公,其疏文如下:

……宋孝肃公包拯,康定初,由殿中丞出守端州,以清心直道为治本。地方千里,不识贼盗。水疍山瑶,熟化奔走,恩威并著,岁乃太和,称为神明之政。官满归之日,不持一砚。其有功于端民者固多,至今非独端民称颂,普天之下,虽妇人孺子,无不知包待制之名。夫有功于民,则祀之。……[6]661

疏文显示,知府黄瑜重在凸显包公因保境安民而“有功于民则祀之”。其后,岭南番禺人,成化甲辰(1484)进士张诩,官至南京通政司左参议,有《宋包孝肃公新祠记》[6]917-918,也强化了包公这一保境安民的执政形象。

聚焦思维结构智力理论的核心是思维的心理结构模型。它提出思维是智力与能力的核心,思维结构是个多侧面多形态的多元结构,主要包括思维目的、思维过程、思维的材料、思维的品质以及非智力因素等。思维结构是静态结构与动态结构的统一,而动态性是思维结构的精髓。

明中叶以后,广东仕宦对包公形象的发掘与利用,较前代有过之而无不及,广东仕宦开始从不同的角度强化包公的历史事迹。万历十七年(1589),州人为了纪念包公,士绅余定所和傅蒙山二人开始重刻包公疏文,时肇庆知府朱天应为之作《包孝肃奏议跋》,跋中高度赞扬:“公事迹在集中,不具论,论其指则惟不通关节,不苟言笑,以法律提衡天下,此今日治郡第一义也。”[10]朱氏认为,包公事迹最为重要的一面是其铁面无私的“不通关节,不苟言笑,以法律提衡天下”。其后,万历四十年(1612)知肇庆府的戴熺、崇祯二年(1629)知肇庆府的陆鏊,因慕包公清风亮节,又遍寻古善本,重刻包公奏疏,以型范后人。在这些仕宦的干预下,包公疏文得以流传至今,这为我们了解包公、认识岭南社会提供了一个窗口。

此后,包公的清廉风仪一直是肇庆地区仕宦关注的焦点,而在民间甚至演化为传说。明代的吴尚质,高要城厢人,以贡岁授戈阳训导,有七律诗《羚羊峡》云:“羚羊西接古端城,远出长亭廿里程。溪浒尚涵包拯砚,石崖曾渡马援兵。青山夹岸双罗秀,绿水中流一派平。莫问前朝江上事,月明深夜有潮声。”[6]1213诗句“溪浒尚涵包拯砚”,指的就是包公“不持一砚归”,在羚羊峡掷砚的传说。这些前任仕宦和地方士绅的人物评价,也为后来地方官绅所接纳。万历以后,地方官绅所编纂的肇庆府地方志大多在“宦迹”“古迹”“祠庙”“艺文”等栏目中收录包公事迹,彰显了包公事迹的不同层面。

迨及清朝,官方祭拜包公已成惯例,将其视若做官的榜样。而民间的包公传说也愈演愈丰富,包公甚至成了地方神灵,能庇佑地方,逢凶化吉。据清代文献记载,在州署包公井后有石楼三间,俗传为包公乌台[11]。据民间传说,乌台楼可通阴阳,是包公审判妖魔鬼怪的地方。乾嘉时期,著名诗人袁枚的笔记小说《子不语》中,详细记载了包公乌台判案的传说,亦收录了当地流传的“包收卢放马成湖”的传说:

粤东肇庆府,即古端州,包孝肃旧治也。大堂暖阁后有黑井,覆以铁板,为出入所必经,相传包公纳妖于井。俗有“包收卢放马成湖”之谣,谓太守遇卢姓则妖出,遇马姓则井溢也。然千百年来,亦从无此二姓为守者。署东有高楼,号曰“乌台”,俗谓包公听断妖鬼皆坐此台。四面砖石封固,启则为祟。凡太守履任,必祀以少牢,无敢启视者。

前任安守有管厨人某,酒醉登楼巅,揭瓦窥之,见台中有三土堆,品字排列,如小坟状,中间小树一株,枝青叶绿,此外一无他物。方瞪视间,有黑气冲起,厨人自楼巅滚跌于地,颤汗交作,仅能言所见。至夕,狂叫而死。越日,安公暴染疯狂,鞭扑其妻,竟至身死;又手刃其爱妾,以此落职获谴。[12]

袁枚,浙江钱塘人,字子才,自号仓山居士、随园主人、随园老人。乾隆四年(1739)进士,授翰林院庶吉士。袁枚书中提及包公传说,是从堂弟袁树获知。袁树于乾隆年间任肇庆知府,他收集了肇庆地区的包公传说,然后写信告知了袁枚。之后袁枚也应堂弟之邀,一度游历肇庆。可见,清代关于包公显灵、能通鬼神、镇压妖魔的传说在肇庆府地区应该很流行,所以被来往的文人们记载了下来。这些传说的真假无关紧要,但却显示了明清士人塑造包公形象的神化情结。这些神话传说也被地方官绅接纳,收录到地方志中。很显然,所有这些活动都是当地仕宦挖掘开发包公历史文化资源的一种手段。这样做的目的无非是要将士大夫塑造的包公形象,刻画到民众的集体记忆之中。

三、包公祠文化元素的放大

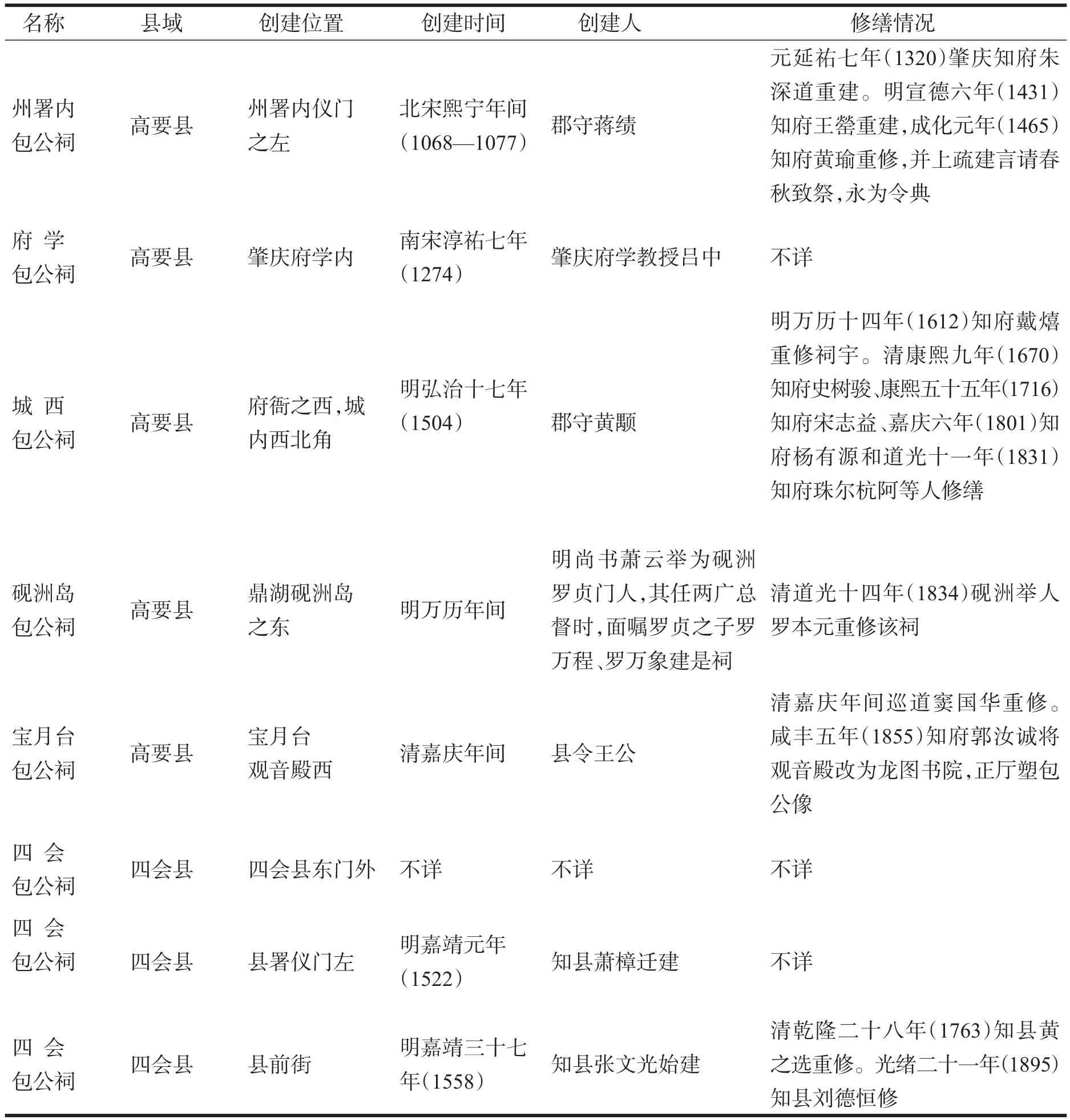

明清官府每年还遣人致祭包公祠。知府黄瑜感念包公任职端州期间因保境安民而有功于民,奏请朝廷,要求官方恢复对包公的春秋祭奠,“乞勑该部每岁于春秋仲月,支官钱买牲醴择日致祭。仍乞仪注祭文刻石,永为令典”[6]661。黄瑜的上疏获得了批准,后历代官员都十分重视对包公祠的祭祀活动。正是在祭祀过程中,官府出于各种原因不断迁建包公祠,据番禺士人张诩《宋包孝肃公新祠记》记载:弘治十七年(1504),都宪潘蕃因州署仪门内的包公祠在署衙之内,不便于市民祭祀与瞻仰,委托郡守黄颙将署内包公祠迁建至府衙之西,城内西北角处[6]917-918。其后,该祠也屡屡重修,如万历十四年(1612)知府戴熺因少慕包拯为人,在肇庆府任职期间,修其祠宇,又收集包拯奏议编辑成册。清康熙九年(1670)知府史树骏、康熙五十五年(1716)知府宋志益、嘉庆六年(1801)知府杨有源和道光十一年(1831)知府珠尔杭阿等人也修缮过包公祠。

其实,明清时期,肇庆地区仕宦不仅频繁修缮州署内的包公祠,还营建了多座包公祠。在鼎湖砚洲岛之东有包公祠,该祠建于何时不详。据民国《高要县志》记载:明尚书萧云举为砚洲罗贞门人,其任两广总督时,面嘱罗贞之子罗万程、罗万象在砚洲岛建包公祠;清道光十四年(1834)砚洲举人罗本元重修该祠,又筑楼三层;时有地方学者彭泰来为砚洲岛包公祠撰联,“蹇谁留此中洲,看峡外孤帆,千春人远;羌美人兮兹土,想河清一笑,百尺寒流。”[13]彭泰来对包公的敬仰之情溢于言表。

明清官府频繁致祭、修缮包公祠,也会扩大包公在民间社会的影响,以致包公美名远播,曾划归端州管辖的四会县也有三座包公祠。据康熙《肇庆府志》记载四会县包公祠:“旧在县仪门左,嘉靖二年知县萧樟以县东一里今龄观改建,三十七年知县张文光迁于县治之左。”[14]萧樟,正德十四年(1519)任四会知县[15]。也就是说,在正德嘉靖年间四会县就有了包公祠,这与明初高要县仕宦频繁推动祭祀、修缮包公祠的活动几乎是同步的。清朝仕宦亦多次修葺该祠。四会仕宦除了营建包公祠以外,还开凿包公井。民间也流传着包公于四会破案的传说。很显然,包公的美名在肇庆地区广泛流传。

包公祠修成后,成为地方官民祭拜包公的场所,有些地方官员遇到疑难案件难以决断时,还将公堂设在包公祠中,希望借助包公的神灵断案。道光《肇庆府志》记载了一则嘉庆年间地方仕宦断案的杂闻怪谈:

嘉庆二十四年二月,高要县有姑孀妇谢何氏,诉其媳陈氏毒杀夫谢熙焕,县令韩公际飞不能决,乃夜讯于包孝肃庙。时吴中金公兰原权郡守。凌晨,韩来谒,公曰:“观君神悴,昨夜得无有公事耶?”韩以实对。公曰:“其情若何?”韩曰:“彼妇已承与私者十人也。”公曰:“得无可疑,即午再讯,我且为汝听之。”是时,以事阻,将不往适,左右报罗都府诞辰,宜往寿,公冠服,至其门阍者曰:“讹言也。”方回车,望高要县门外汹汹,集犯听讯,公遂往观之,阅其牍,疑益甚。集邻人,反复核之,皆云不知,而妇所承如。故公乃叱退左右,静叩妇以毒杀情状,妇不能言,缕询之,乃知某实阴症死,向者所承,县役谢昌教之也,覆检验,果无伤。是日,即在尸场堂断,观者数千人。公谓陈氏曰:“若此,汝家固清白,如昔所承,则如身死名污,与私者皆得罪矣。”妇大哭失声,数千人莫不叹息垂泪,妇年十九,一子方两月,家贫甚,飨食不自给。公曰:“汝年少将她适乎?”妇益大哭曰:“一夫死冤几不可白,倘再适,不幸而夫又死,安得青天重如公者?”公乃命其随姑归,曰:“不能也,昨日县来相验,与从须十金费,已将破屋典偿,此安归耶?”又大哭。公乃罚前教承役出金赎之,府县复以金五十授陈姑媳为生产,邑人咸称公之明,而公以为孝肃之灵云。[16]

这则案例记载的是,高要县寡妇谢何氏诉其媳妇陈氏毒杀儿子,知县韩际飞觉得案件蹊跷,一时不能决断,于是“乃夜讯于包孝肃庙”,求助包公。第二天,审讯案件后真相大白。当时的郡守金兰原就以为是包公显灵。

表2 宋至清代肇庆地区的包公祠

四、结语

宋明以来,广东仕宦通过修建祠庙或包公井,重刻包公文献,对包公生前死后的事迹附加神化色彩,凸显了宋代岭南社会开发过程中涌现的良吏形象。宋以前,岭南烟瘴荒蛮,官员多贪赃枉法,无所作为。包公作为造福一方的官员代表,对其形象的塑造,自然有教化人心、革风易俗,使人见贤思齐,造福社会的功效。明朝嘉靖年间以后,岭南乡村社会宗族文化日渐正统化,士大夫的关注点已转向家庙建设,但人们对包公祠的建设依然热情未减,广东官府不断修缮扩建包公祠,显示了地方官对吏治文化资源开发的重视。广东仕宦对包公的形塑到后来已上升为地方官员任期的生活范式。清代胡永亨,康熙九年(1670)进士,为户部郎中,康熙二十六年(1687)任广东分巡肇高廉罗道按察使司佥事,他在后来所撰的《拜辞孝肃包公》中记述,他在任职期间,经常祭拜包公,以包公为楷模,离任之前,还将其尽职尽责的工作向包公禀明[8]1102-1103。可见,由宋至明清,地方仕宦不断按照官方正统的标准来挖掘本地吏治文化资源,推出为世人所熟悉并共同仰慕的良官包公,以之作为本地吏治文化的代言人,通过包公形象的塑造,构建包公文化,藉此以教化人心,型范后人,也向世人展示肇庆地区勤政为民、廉洁奉公的吏治传统。