温州港平阳港区水文泥沙特征分析

2018-07-24范长新

范长新

(1.交通运输部天津水运工程科学研究所,天津 300456;2.天津水运工程勘察设计院 天津市水运工程测绘技术重点实验室,天津 300456)

1 概述

为落实温州沿海产业带建设的战略部署,积极推动平阳港区向鳌江口外转移,平阳县人民政府利用飞鳌浅滩滩涂资源建设深水大港,发挥港口优势引导产业集聚,打造平阳临海产业基地,最终实现港、产、城三位一体的协调发展格局。新规划的温州港平阳港区北起飞云江南岸,南至鳌江口北岸,自南至北岸线长约11 km (图1)。规划港区拟采用环抱式形态,由南堤、北堤、内港池、口门段环抱形成港区。

图1 工程区位置示意图Fig.1 Location of the project图2 测量站位及大潮垂线平均潮流矢量图 Fig.2 Observation stations and vertically-averaged tidal current vectors during a spring tide

为了研究工程海区潮流泥沙运动规律,并能对平阳港区总体规划各方案实施后的潮流运动规律、正常泥沙回淤和骤淤情况进行模拟和预测,论证工程实施后对周围海域水沙条件的影响程度,2013年7月在规划的温州港平阳港区内进行了夏季水文泥沙测验,项目测验内容为潮位、流速、流向、含沙量、悬沙粒径等,且测验潮型为大、中、小潮各1 次,另外,为了分析水下沉积物的分布特征,在规划区及周边海域布置210个表层底质取样点。

潮位:设立平阳嘴、上干山、南麂岛3处一月临时潮位站,工程区1处半月临时潮位站,与水文泥沙测验同步观测。

水文垂线:两江口飞云江、鳌江布设V01、V02,平行于岸边-5 m断面布设V03、V04、V05,-8 m断面布设V06、V07、V08,-15 m断面布设V09、V10,南麂岛西南-20 m位置布设V11共11条垂线(图2)。

表1 验潮站短期潮位特征值Tab.1 Characteristic data of tidal levels at observation stations

2 潮汐特征

2.1 潮汐特征

根据观测海域三处临时验潮站的短期同步资料统计、分析,三个验潮站平均高潮位,平阳嘴最高,南麂岛最低;平均低潮位,南麂岛最高,上干山最低。三个验潮站平均潮差,上干山与平阳嘴均为4.65 m,南麂岛最小为4.10 m。观测海域实测涨潮历时小于落潮历时,涨、落潮平均历时分别为6 h6 min和6 h24 min,历时差18 min。三个验潮站历时差(以国家海洋潮位站南麂岛为基准),分别为12 min、41 min和0 min,平阳嘴最大,具体特征值见表1。

潮高基准面以1985国家高程为基准,区域内与其他基面关系参考临近洞头站的基面关系(见图3)。

2.2 潮汐调和分析

图3 洞头站基面关系示意图Fig.3 Relations of different data at Dongtou sation

通过短期验潮站——上干山、平阳嘴和南麂岛测站2013-07-20-16:00~08-24-05:00的潮位数据,采用最小二乘法进行潮汐调和分析[1],在求出11个分潮的调和常数的基础上,利用F=(HK1+HO1)/HM2计算得到上干山、平阳嘴和南麂岛的F值分别为0.28、0.31和0.31。

结果表明:工程海域属于强潮海域,平均潮差超过4 m,最大潮差可达7.0 m以上,潮汐性质为正规半日潮型。

3 潮流特征

3.1 潮流类型[2]

根据同期水文资料显示,各垂线(WK1+WO1)/WM2之比均小于0.50,属规则半日潮流,但其比值WM4/WM2均在0.07~0.20之间,又都大于0.04,表明测区中浅海分潮流具有极大的比重,故潮流性质应属非正规半日浅海潮流。

3.2 涨落潮段平均流速流向

根据各站涨、落潮潮段合成流速、流向计算结果(表2),统计归纳为如下特征(图2为本期测验观测海域代表性潮型—大潮垂线平均流速矢量图)。

3.3 潮流特征

由于施测海域受河口、水下地形及浙江沿岸流场的影响,不同区域各测站潮流有所差异,从观测期数据分析,表现出以下明显特征:

(1)潮流具有较明显的驻波特征,中潮位前后流速最大,高、低潮时刻前后潮流流速小。

(2)根据水文全潮各站涨、落潮流速历时统计, 不同站位不同潮型, 使涨落潮历时不尽相同,飞云江口、鳌江河口及V09~V11涨潮历时小于落潮历时, 涨落潮历时差在鳌江口可达1 h55 min 以上, 其他区域落潮历时与涨潮历时基本接近。

(3)测区以两河口垂线V01、V02流速为该海域涨、落潮流较强的区域,尤其飞云江垂线平均涨落潮最大流速达1.50 ~ 1.78 m/s ,潮段平均流速在0.75 ~ 0.83 m/s之间,相比较其余河口外垂线流速较弱,潮段平均流速均介于0.22 ~ 0.42 m/s之间,且各垂线差异较小,北侧垂线点略大于南侧垂线点流速。

(4)从各站流速垂线分布上看, 均呈现有分层明显,且涨落潮垂线表层流速为最大的特征。

(5)潮流调和分析和椭圆要素计算结果显示,测区南侧V08、V10、V11垂线M2分潮流的椭圆旋转率k值多大于0.25,潮流运动形式多为旋转流,且主潮流旋转方向多为逆时针左旋形式,其余各垂线M2分潮流的椭圆旋转率k值在0.02~0.24之间,潮流运动形式以往复流为主与实测结果相一致。

(6)两河口V01、V02垂线涨、落潮平均流向分别为313°、140°和333°、128°,涨、落潮方向主要受河道自然地形影响,与河道走势基本保持一致;-5 m断面V03、V04、V05垂线涨、落潮平均流向分别在315°~325°和109°~114°之间,涨、落潮平均流向顺时针夹角为149°~159°,-8 m断面V06、V07、V08垂线涨、落潮平均流向的顺时针夹角为109°~158°,-15 m断面V09、V10垂线涨、落潮平均流向的顺时针夹角为109°~114°,-20 m位置V11垂线涨、落潮平均流向的顺时针夹角为99°,随着深度的增加涨、落潮流向之间的顺时针夹角逐渐变小,表明夏季闽浙自西南向东北沿岸流在测区内对水深在-5~-20 m范围内影响的强度随着深度的增加而增大[3]。

表2 观测海域涨、落潮平均流速流向统计表Tab.2 Mean current velocities and directions during flood tide and ebb tide

3.4 最大可能流速

最大流速可由下式计算

潮流的可能最大流速以河口V01、V02站为最大,其中V01最为明显,最大可达2.69 m/s,其余断面垂线的最大流速介于0.66~1.13 m/s之间。

各垂线的最大流速均出现在表层,且受海底摩擦的影响,各测站潮流的可能最大流速基本由表到底逐渐减小,各测站各层潮流的可能最大流速介于0.30~2.69 m/s之间。

3.5 余流

余流是指从实测海流中剔除周期性流(如潮流)以后的水体流动, 即由潮流调和分析所得的非周期性常流部分,直接影响着水体的运移和交换情况,对海水中悬浮物质的输运、稀释和扩散都起着十分重要的作用[4]。

(1)余流流向。 在河口外附近,余流方向多呈东南向, 显示了上游径流注入本区后流动和扩散的方向,其余垂线受闽浙东北沿岸流的影响,余流流向基本为东北或北向[5]。

(2)余流流速。河口站V01、V02余流的平均流速分别9.4 cm/s、16.8 cm/s,V01余流的平均流速小于V02的余流平均流速;其余河口外测区内垂线受季受闽浙东北沿岸流的影响,自-5 m水深至-20 m水深间垂线余流平均流速呈现逐渐增大的趋势,最小余流发生在V03站,平均流速为6.4 cm/s ,最大余流为V11站,平均流速约为23.5 cm/s。

4-a 大潮 4-b 小潮图4 大小潮垂线平均余流矢量图Fig.4 Vertically-averaged residual current vectors in spring tide and neap tide

4 含沙量分布特征

施测期间海面以S、SW风为主,风力4~6级,阵风7级,最大波高1.8 m,海况3~4级;恶略的海况和波浪条件进一步影响了含沙量的观测结果,表3为实测涨、落潮段垂线平均含沙量统计值。

4.1 潮段平均含沙量

(1)施测海域实测全潮平均含沙量为0.504 kg/ m3,涨、落潮垂线平均含沙量分别为0.566 kg/m3和0.441 kg/m3,涨潮大于落潮;涨、落潮平均含沙量:大潮为0.798 kg/ m3,中潮为0.485 kg/m3,小潮为0.227 kg/m3,大潮最大,小潮最小,表明潮段平均含沙量与潮汐动力明显相关[6]。

(2)测区含沙量平面分布,飞云江口、鳌江口、-5 m、-8 m、-15 m、-20 m等深线涨潮平均含沙量依次为2.431 kg/m3、2.332 kg/m3、0.289 kg/m3、0.133 kg/m3、0.065 kg/m3、0.056 kg/m3;落潮平均含沙量依次为2.248 1 kg/m3、1.534 kg/m3、0.202 kg/m3、0.102 kg/m3、0.052 kg/m3、0.047 kg/m3,涨、落潮平均含沙量之比值分别为1.04、1.59、1.43、1.3、1.24、1.19,平面上呈现近岸高、外海低,高浓度区出现于河口,浅滩外沿存在相对低值区的分布格局,且涨潮含沙量大于落潮含沙量[7]。

表3 涨、落潮段垂线平均含沙量统计表Tab.3 Vertically-averaged mean sediment concentration during flood tide and ebb tide kg/m3

4.2 垂线平均含沙量

从整个测区来看,河口区飞云江口V01和鳌江口V02站含沙量较大,且V01较V02略微明显,V01大潮期垂线平均最大含沙量为10.93 kg/m3,垂线平均含沙量分别为4.42 kg/m3;除了河口的测站含沙量较大外,整个水域垂线平均含沙量介于0.03~0.55 kg/m3之间,一般都在0.2 kg/m3左右,-5 m等深线(理论基面)以外垂线含沙量都在0.1 kg/m3以下;含沙量自岸向海呈逐渐递减的趋势。

4.3 含沙量垂线分布

(1)总体来看, 不同水域垂线上含沙量均呈从表层到底层逐层增大的分布趋势,江口垂线表现尤其明显。

(2)统计分析垂线平均含沙量大、中、小潮涨潮含沙量之比为3.2:2.0:1,落潮含沙量之比为3.6:1.8:1,表明潮动对水体含沙量浓度有明显影响。

4.4 单宽输沙率

由于受河口、水下地形天气等因素的影响,海域各测站单宽输沙率差异较大,从数据计算的结果(见表4)分析,观测期表现出以下明显特征:

(1)河口V01站的输沙率为最大,介于0.365~3.943 kg/m·s,其余站在0.007~0.239 kg/m·s之间,呈自岸向海逐渐递减的趋势,这与的流速、含沙量分布规律一致。

表4 涨、落潮段垂线单宽输沙率统计表Tab.4 Vertically-averaged sediment-transport rate during flood tide and ebb tide kg/m·s

(2)飞云江河口V01站,中潮涨落潮输沙率差异最大,其比值为1.82倍,鳌江河口V02站大潮最大,比值为2倍,其余各站受含沙量浓度的影响,输沙率量级相对较低,涨落潮的输沙率比值均小于1.6倍,但总体各站大、中、小潮计算输沙率落潮段均小于涨潮段,与历史文献[8-10]的飞云江入海口受流域来沙及沿岸流输沙,波、流共同作用下浅滩滩面淤积泥沙再悬浮并随水流输移以及落于外海的海域观点有所不同,其主要原因,应该是在特定观测期内,受特定天气条件影响所致,但总体泥沙特征应与历史文献分析结果保持一致。

4.5 悬沙粒径分析

水文测验期间,各垂线分别在涨、落急和涨、落憩时段采取水样,进行悬沙粒径的分析。每条垂线在大、中、小潮期间取水样27个,共计取样297个。

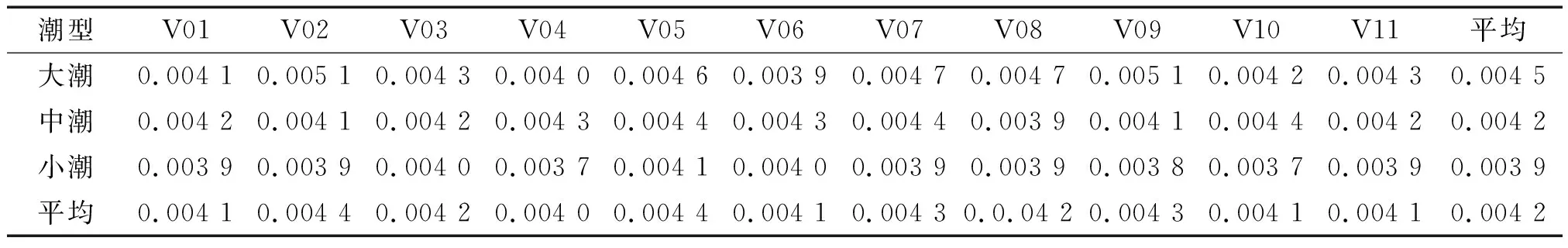

样品分析结果表明,本区悬沙粒径偏细,中值粒径在0.002 0~0.008 0 mm之间变化,各垂线平均悬沙粒径在0.003 9~0.004 5 mm之间,平均为0.004 2 mm(表5)。

表5 悬沙中值粒径统计表Tab.5 Median sizes of suspended load mm

图5 水下沉积物取样点 图6 水下沉积物类型分布图 位置示意图 Fig.6 Distribution of sedimentationFig.5 Locations of sediment sampling

5 水下沉积物分布特征

在规划区及周边海域布设水下沉积物表层采样点210个(图5),测点距离约3 km左右。

5.1 沉积物类型

表6 沉积物沉积类型统计Tab.6 Sedimentation types of sediment

沉积物类型见表5和图6。由表5和图6所示,本区水下沉积物有4种物质类型,即砂-粉砂-粘土(STY)粉砂(T)、粉砂质粘土(TY)和粘土质粉砂(YT);在全部样品中砂-粉砂-粘土粉砂占2.4%,砂-粉砂-粘土占3.3%,粉砂质粘土占18.6%, 粘土质粉砂占75.7%,由此可见该海域主要以粉砂质粘土和粘土质粉砂为主。

5.2 沉积物中值粒径

沉积物取样分析结果表明(表6),工程近海区沉积物中值粒径在0.003 7~0.028 mm之间变化,平均中值粒径为0.007 3 mm,从粒径上反映出该海域沉积物中值粒径总体较细。

本区沉积物中值粒径主要集中0.004~0.008 mm之间,其次是0.008~0.016 mm之间范围。

0.004~0.008 mm粒径范围分布区域最大,几乎呈普遍分布; 0.008~0.016 mm粒径分布区域主要在飞云江河口以北区域;大于0.016 mm粒径分布区域主要分布在飞云江口外的岛礁附近;小于0.004 mm的沉积物仅为零星分布。工程近海区粒径分布的主要特征反映出北部略粗、南部次之、中部最细。

6 结语

(1)本海区潮汐为正规半日潮型,工程海域属于强潮海域,平均潮差超过4 m,最大潮差可达7.0 m以上。

(2)潮流属不规则半日浅海潮流性质,两河口为该海域涨、落潮流较强的区域;工程区南侧水域略带旋转性,其余海域总体潮流属于往复流,涨潮流多指西北偏西方向,落潮流多指东南方向。

(3)除河口附近余流方向与河口走向一致呈东南方向外,其余区域受受闽浙东北沿岸流的影响余流流向基本为东北或北向,且在自-5~-20 m水深间垂线余流平均流速呈现逐渐增大的趋势。

(4)含沙量平面上呈现近岸高、外海低,高浓度区出现于河口,浅滩外沿存在相对低值区的分布格局,且自岸向海呈逐渐递减。

(5)受特定天气条件影响,在特定观测期内输沙率落潮段均小于涨潮段。

(6)观测期区域平均悬沙粒径0.004 2 mm。

(7)区域水下沉积物类型以主要以粉砂质粘土和粘土质粉砂为主,相比较,总体呈现出北部略粗、南部次之、中部最细的特征。