再谈高三复习课教学理念的三种境界

2018-07-23刘信

刘 信

重庆

高三复习课存在三种不同境界的教学理念。知识性教学重考点落实,但综合性和创新性培育不足;能力性教学重学习技能培养,但忽略了学科思想和情怀的培育;思维性教学强调学科知识内在联系的梳理,重培养学科理念和思维方法,不适宜基础较差的学生。比较、分析、综合这三种教学理念,以思维性教学为主,辅以能力性教学和知识性教学,才能更有效地培养学生地理核心素养。

笔者作为基层教研员,在近期教学视导中聆听了三节课题相同的高三复习课。这三节课教学的都是“气候类型的判读”,但是三位教师对内容进行了不同的整合,反映了不同的复习目的,体现了不同境界的教学理念。

【课例一】学生自学复习资料相关内容——教师导、析气候类型基本判读方法(仅从气候特点判读,核心方法是“以温定带”和“以水定型”)——学生读诵、记忆、理解、练习——学生辨析、评讲试题,教师点拨。

【课例二】教师讲析气候类型的判读方法(从特点、分布、成因等多角度判读,且几组易混淆气候类型进行比较)——引导学生在各种气候类型的变式图表上获取信息、分析信息,结合上述方法判读气候类型——练习和评讲。

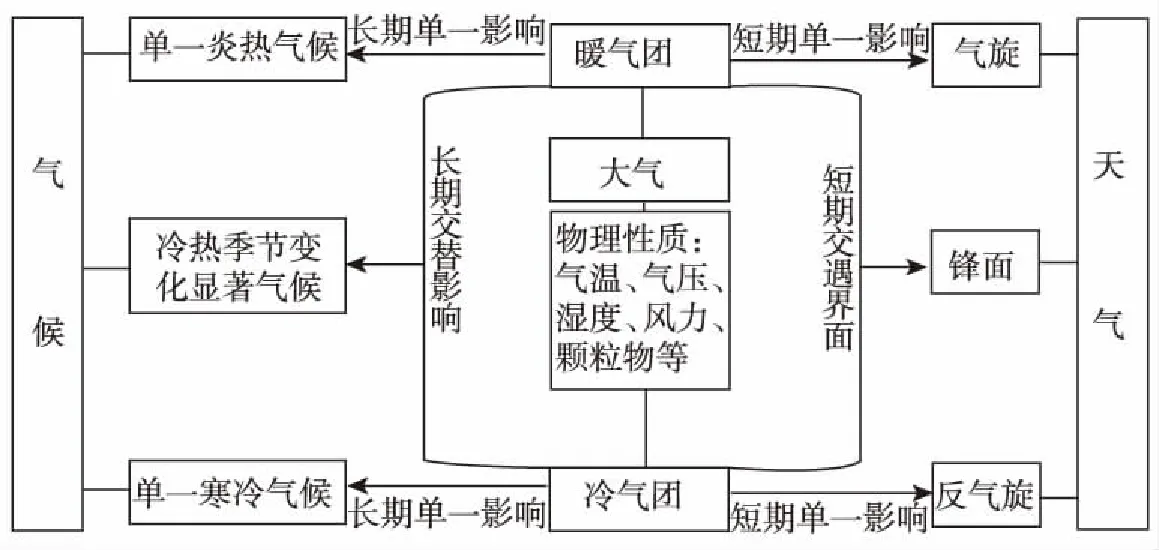

【课例三】展示“大气”知识网络(如下图所示)——教师析、导知识间的内在联系——学生明确气候、天气的内涵、特征及形成过程,总结气候、天气特征的描述方法——结合典型图表简析、提点气候类型的判读方法——练习和评讲。

大气、气团、天气、气候知识网络图

这三节课的教学设计各有特点,目标性都很强,不能用教学效率高低来简单评述,但是鲜明的层次感让人印象非常深刻。

【课例一】的复习内容相对较少,教学设计比较简单,教学时间充裕,教师可以精雕细琢,也留出了较多的时间给学生自学、记忆知识要点,并理解感悟和反复练习检验知识的掌握情况,学生阅读、答问,课堂氛围也比较活跃,学生作为学习主体的地位体现得较好,应该说教学效果表面上看起来还不错。但是从笔者的角度,听完这节课后总感觉有什么不对,传授知识、记忆方法、简单重复训练,这样的高三教学能培养学生的核心素养吗?这节课的教学理念笔者定性为知识性教学。这种教学方式注重具体考点的落实,学科知识是否全覆盖也一目了然,便于教师操作。学生课后完成简单的针对性训练和常规性习题也较容易上手,但是遇到综合性较强和创新性较强的试题时就会显得力不从心,这样培养出来的学生想在高考中得高分比较困难,和当今社会培养创新性人才的需要也有一定的差距。

【课例二】的教师对知识内容进行了较大的整合和补充,除了注重对气候的成因、分布、特点等关联知识的串联和融会贯通外,更强化了地理图表阅读、分析的教学。教师不厌其烦地引导学生读图表的内容,区分图表的要素和层次,并把握其内在联系。通过横纵向比较,突出对最热月均温、最冷月均温的读取和水热组合多寡搭配等的研判,最终达到提高学生获取和解读地理信息能力的目的。这节课的教学理念笔者定性为能力性教学。这样培养出来的学生具有较强的学习能力,这种能力是跨学科的、学生可以终身受益的,这也非常吻合新课程理念和高考“能力立意”选拔人才的意图。

【课例三】的教师看起来讲课天马行空,用较多的课堂时间去引导和分析大气、气团、气候、天气等地理事物的内在联系,而对于本节课的主要教学内容——气候类型的判读反而用时不多。考点未必完全夯实,对学生图表阅读、信息分析能力的培养未必深入和有效。但是却让学生认识到了气团、天气、气候这三者之间的关联,搞清楚了天气与气候的异同,掌握了天气、气候的特征及其形成原理,总结出了天气、气候特征的分析和描述方法,把气候的类型判读、特征归纳、成因分析、分布描述四者作为一个整体,有机联系并综合分析。通过以上学习过程掌握的大气分析相关理论和思想方法还为学生后续学习天气系统提供了思维路径,指明了感悟方向。这种思维活跃、思考深层的教学理念笔者定性为思维性教学。与【课例一】知识性教学相比,这种教学对知识点本身可能拆解得并不细致,但是强调对知识点间联系的分析和挖掘,帮助学生串联起了相关的内容,有利于学生构建宏观的学科知识体系,是一种触击地理思想方法的教学。

知识性教学——能力性教学——思维性教学形成了高三复习课的三种教学境界,这三种教学理念在施用频率和时代前沿性上都体现出了明显的层次性。知识性教学从有学校教育史以来被广大教师在课堂上广泛运用。新课程改革后,部分优秀教师深入研究高考,把考查的核心的、共性的东西落实到课堂上,这就是所谓的能力性教学。近年来,随着培养学生核心素养观念的提出和现实社会对创新性人才的渴求,思维性教学已经被不少教师所意识和重视。但由于方法和模式不够明确,思维性教学往往像流星一样,在某些课堂上、或课堂的某个节点上偶有闪现。那么,应该怎样实施课堂教学的思维性呢?

串联,是践行思维性教学理念的核心。相同体系的知识点用体系串联,相关知识点间寻结点串联,相近知识点间寻找共性串联,不同知识点间彰显差异串联。生活事象、时事热点、社会百态中的每一个思维激发点都可以成为教学内容串联的契机。笔者总结串联的方式有以下五种。

1.用体系串联

体系串联是一种比较简单的方法,基本上每个学科的一章就是一个相对独立的体系。要认真分析一章之中各节、各框题的内在关联,用一个核心把它们串联起来即可。本文的【课例三】就是以不同物理性质的大气冷、暖气团为核心,以影响时间不同而形成不同大气现象为纽带,把天气和气候有机地串联了起来,让学生既明白了两者的差异和联系,又学会了对大气中繁杂地理事象的思考和分析。这样的串联法也可以运用于地理学科的其他体系,如地形、地貌、地质的串联,水文、水系的串联等。

2.寻结点串联

寻结点串联的关键就是要找到相关知识点间的联结点。如对很多地理要素都有明显影响的地形,就可以成为联结点,把天气(形成局部热力环流)、气候(对气温和降水都有影响)、河流(明显影响水文、水系特征)、土壤(影响发育和保持)、生物(影响生长和分布)、农业(影响生产类型)、交通建设(影响可行性和工程量)、人口(影响分布和生产、生活方式)等串联起来。让学生探究地形对这些地理要素的影响过程和结果,非常有助于培养学生理性和综合思维能力。这种串联方法的联结点并不难找,但要想突出串联的思维性,选择的案例一定要典型。最好创设真实情境,把案例生活化、事象化,让学生从表象分析入手,层层抽丝剥茧,最终感悟到地理原理的本质,再用本质来反推表象。

3.找共性串联

找共性串联就是找出地理事物的共同点,分析这些点的共性及其成因、影响等。如热带草原气候和热带季风气候,全年高温、有明显的雨季和旱季是它们的共性。产生这种共性的原因是纬度位置均较低和不同季节受不同的大气环流影响。由此,在这两种气候的影响下,河流、植被、土壤、农业生产、人类生活等就有了很多共性。把这些共性放到一起分析,看它们与“全年高温、旱雨季交替”究竟有什么关系。这样更有利于学生找到地理规律,明白地理原理,形成缜密的逻辑思维。

4.显差异串联

这种方法与找共性串联相反,是分析地理事物的不同点及其成因、影响等。如白酒生产工业的区位应该指向市场,所以在很多小镇都有作坊生产,目的就是靠近市场,就近生产,就近销售,以减少运输成本。但是茅台、五粮液等名贵白酒生产企业并没有遍地开花,其主要影响区位已经变成了优质水源,高昂的售价早已抵消了增加的运输成本。这种现象表面看违背了地理基本规律,实际上是对地理基本规律的更深层次演绎。引导学生进行这种差异性分析,有助于学生灵活运用规律和更深入理解规律,让学生学“活”地理知识,在面临复杂状况或逆向思维试题时具有变通的能力。

5.思维激发点串联

在生活中有许多事物和现象,可能是时事、热点、网红,也可能是社会百态,都蕴含了丰富的地理学科原理。如教师在旅游过程中参观了很多形式不同、功能有别的桥而激发了思维,就设计了一堂以“桥”为主题的复习课。桥的多少可以串联一定区域河道的分布情况和人口、经济(农业、工业为主)、交通等的发展状况,桥的修建材料可以串联该区域的地质、生物、资源等地理要素,桥的建筑形态可以串联该区域的风土人情和文化习俗,桥的建设成本可以串联该地的地形、地质特点和科技发展水平,桥的演变可以串联地理事物的时间变化,桥的选址可以串联区位因素分析,桥的作用可以串联地理事物的空间布局……通过这一系列的串联,学生可以把很多表面不相关的地理要素或地理现象、地理特征联系起来,找到它们之间的纽带,梳理其逻辑关系。这一学习过程,不仅可以加强学生区域认知素养的培养,同时可以培养学生的发散思维和综合思维能力,养成思考、探索的习惯,树立正确、全面的人地观念,并在一定程度上培养地理实践力,最终具备地理科学的思想方法。