市级医院环境下早期肺癌全胸腔镜肺叶切除的学习曲线探索

2018-07-19孙小康吴建强

吕 静,文 智,孙小康,洪 澜,吴建强,黄 磊

美国国立综合癌症网络(NationalComprehensiveCancerNetwork,NCCN)2014版指出,如果不违反肿瘤治疗标准和/或胸部手术原则,对早期非小细胞肺癌,在没有手术禁忌症的情况下强烈推荐电视辅助胸腔镜手术(video-assistedthoracoscopicsurgery,VATS)。由于手术创伤减少,术后疼痛减少,术后肺功能恢复得更快。同时术后并发症减少,住院时间缩短,术后生活质量得到较好改善[1,2],荟萃分析指出,生存率和无癌生存期与开放手术相比并无差别[3,4]。因此VATS越来越受患者和医生的青睐。然而,年轻的外科医生需要必要的时间和病患数量去熟练掌握这一技术[5,6],McKenna研究认为VATS肺叶切除需要50例病患数量才能基本掌握[7]。

本研究学习者为从事胸心外科专业13年的低年资副主任医师,前期已单独开展开胸肺叶切除术5年,对肺叶、肺门解剖有深刻认识,并比较全面掌握胸腔镜肺叶切除术的指征与禁忌。3年前开始开展胸腔镜纵隔肿瘤切除、气胸的治疗、胸腺扩大切除、肺楔形切除、胸腔镜辅助小切口肺癌切除等,在此基础上已积累了较丰富的胸腔镜手术经验。本文通过分析2015年9月至2017年6月学习者完成的80例胸腔镜肺叶切除术的临床资料,对胸腔镜肺叶切除术的学习过程问题进行探讨,为在同水平地级市医院推广学习此项技术提供借鉴和数据支持。

1资料与方法

1.1一般资料 选择四川省德阳市人民医院2015年9月至2017年8月采用VATS技术完成80例早期肺癌的肺叶切除术80例患者,男34例,女46例;年龄35~72岁;体重指数(BMI)17.5~32.3;病变直径 14-37mm;中央型病变5例,外周型病变75例;病变位于左上肺16例、左下肺20例、右上肺20例、右中肺7例、右下肺15例、右中下肺2例。所有患者均行胸部增强CT、纤维支气管镜、上腹部及泌尿系彩超和肺功能检查;胸部CT诊断为肺癌者行全身骨核素显像、头颅CT或MRI检查排除远处转移。按手术日期的先后次序,将80例手术分为连续的4组(A、B、C、D),每组20例。

1.2手术方法 所有患者均采用双腔气管插管全身复合麻醉,单肺通气,健侧折刀卧位。手术入路取3个胸壁小切口,即腋中线第7或8肋间约1.5cm作为胸腔镜观察孔,腋前线第3或4肋间2~4cm作为主操作孔并放置切口保护套,腋后线第8或9肋间2~3cm作为副操作孔。所选病例为早期肺癌,术前均无病理诊断,首先楔形切除肿块送冰冻确定为肺癌后行肺叶切除。在胸腔镜下使用超声刀、电钩分离血管、肺叶间裂和支气管,应用丝线结扎或Hem-O-Lock夹闭小血管及分支后切断,用内镜切割缝合器分别处理较大的肺静脉、肺动脉、支气管及发育不全的肺裂。切除的肺叶放入手套内经主操作孔取出,在镜下对肺门和纵隔等区域淋巴结按2015版中国肺癌诊疗规范进行系统性清扫。术后放置1-2根胸腔引流管。

1.3评价指标 比较各组的手术时间、术中失血量、淋巴结清扫站数及数目、中转开胸率、术后肺持续漏气或肺部感染发生率、术后住院时间等围手术期临床指标。

2结 果

2.1一般资料比较 各组患者在年龄、性别、BMI、解剖分型、病变直径和病变部位方面,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 四组一般资料比较

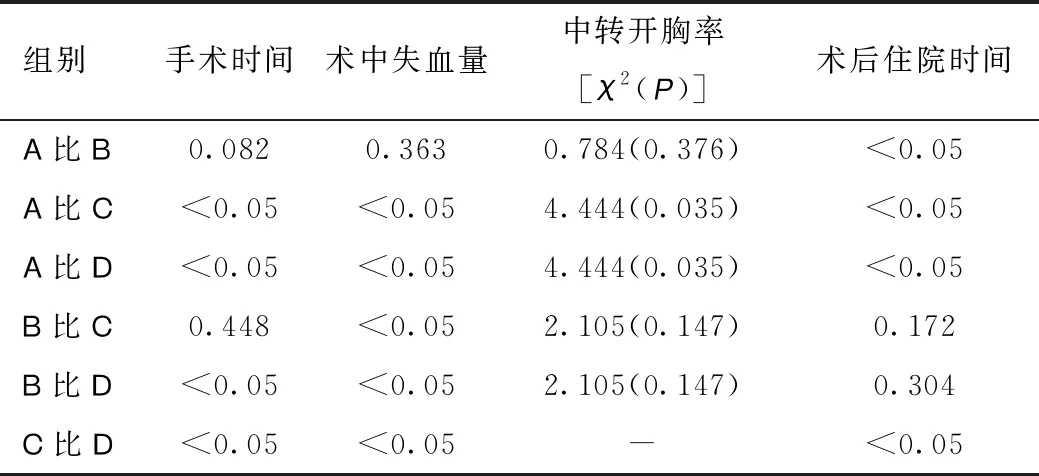

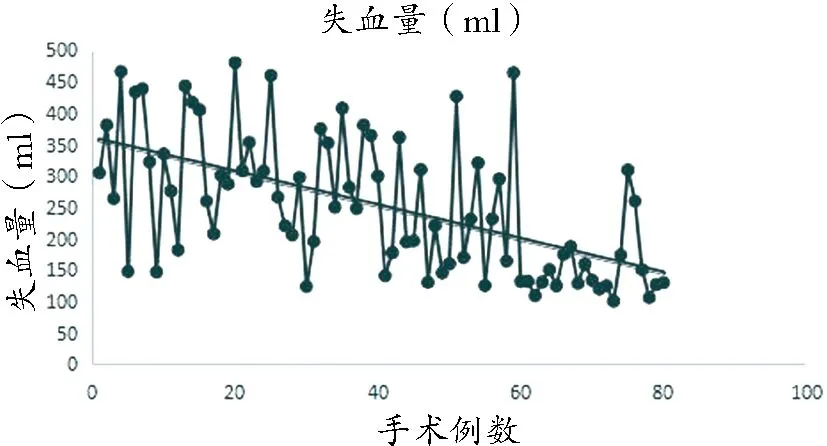

2.2围手术期临床资料比较 四组手术时间相比,呈递减趋势(见图1),差异有统计学意义(P=0.000),见表2,其中D组手术时间短于其他3组(P<0.05),C组手术时间短于A组(P<0.05),A组与B组、B组与C组差异无统计学意义(P=0.082、P=0.448),见表3。术中失血量各组逐渐减少(见图2),,总体差异具有统计学意义(P=0.000),见表2,但A组与B组之间的差异无统计学意义(P=0.363),其余各组之间的差异具有统计学意义(P<0.05),见表3。四组中转开胸率差异具有统计学意义(P=0.048),见表2,其中A组与C组、A组与D组之间的差异具有统计学意义(P=0.035),但按照校正值P<0.0085为差异有统计学意义来分析,犯I型错误的概率有所增加,其余各组之间的中转开胸率差异不具有统计学意义,见表3。四组术后住院时间相比,呈递减趋势(见图3),差异有统计学意义(P=0.000),见表2,其中A组术后住院时间长于其他3组(P<0.05),C组术后住院时间长于D组(P<0.05),B组与C组、B组与D组差异无统计学意义(P=0.172、P=0.340),见表3。四组手术后肺部感染或持续漏气并发症、术中清扫淋巴结的站数及个数(见图4)差异无统计学意义。

表2 四组围手术期临资料比较

表3 各组手术时间、术中失血量、术后住院时间及中转开胸率两两比较P值

图1:四组患者手术时间及趋势线

图2:四组患者术中失血量及趋势线

图3:四组患者术后住院时间及趋势线

图4:四组患者清扫淋巴结个数

3讨 论

通常来讲,腔镜学习需要通过一定例数的积累锻炼来提高疗效和减少并发症,从而使某些指标趋于一个比较稳定的状态,此过程称之为学习曲线[8]。常规通过手术时间、手术中转开放率、手术中出血量、恶性肿瘤患者手术中淋巴结清扫总数、术中及术后并发症发生率、术后住院时间等指标来评断[9,10],在本研究中仍采用这些指标。

在本研究中,我们回顾统计分析了同一手术组、同一术者在22个月连续完成的80例全胸腔镜肺叶切除加肺门纵隔淋巴结清扫术的手术效果,结果显示,在四个阶段,手术时间逐渐缩短,但经过60例手术实践后才有明显缩短,而术中良好的出血控制和中转开胸率的控制所需病例相对较少,大约40例。

从表3可以看出,后期两组平均手术时间、术中出血量差异仍具有统计学意义,提示经过80例病患的训练,本学习者的全胸腔镜肺叶切除技术尚未到相对稳定成熟状态。据我省较高水平医院研究数据表明[11],其在相同学习训练阶段,手术时间依次为(202.4±50.8)min、(177.3±53.7)min、(147.2±40.1)min、(134.0±42.9)min,出血量控制依次为(323.6±160.4)ml、(283.2±106.4)ml、(198.8±116.2)ml、(166.8±95.2)ml,优于本研究学习者。与此同时,Hansen等认为要使胸腔镜肺叶切除达到一个比较稳定的指标,需要47例病患[12],Arad等认为需要30-60例[13]。北京大学人民医院赵辉博士[8]认为30例的数量可以达到明显减少出血量,缩短手术时间的效果, 北大人民医院和芝加哥大学一项联合研究表明,要达到一个优秀而稳定的状态需要100-200例的训练[14]。本研究结果虽然与上述报告有所差距,但从C组和D组手术时间和术中失血量对比结果来看,学习者的胸腔镜肺叶切除技术尚未稳定,仍在进步,并不断接近国内外所报道的指标,我们回顾分析造成这些差距的原因,也是影响胸腔镜学习曲线的因素,可能有以下几个方面:首先是手术者的经验,本研究学习者前期既有开胸手术的基础,也有如前述多种疾病胸腔镜手术治疗的经验,此因素不占主要地位;第二,手术团队的相互配合,包括扶镜手、牵拉肺叶暴露的助手、手术器械护士、麻醉师的配合等,学习者所在的单位虽为该地市区最高级医院,但扩大来比较,各从业人员的专业技术水平与国内甚至省内的领先医院比较仍有较大差距,手术过程中的不熟练配合是影响学习者手术进度的重要原因;第三,胸腔镜相关设备的品质也是一个不可或缺的因素,摄像头的清晰度和显示器的分辨率越高,手术视野的显示就越好,手术过程的无效操作就越少,手术时间及失血量自然随之降低;第四,基层医院患者及病种数的不足,手术频次不高,本研究中学习者手术频次3.6台/月,不利于快速熟悉操作此手术技巧去达到一个较高水平的稳定状态;最后,从本研究来看,为了肿瘤切除的彻底性,遵循肺癌治疗规范[15],在纵隔和肺门淋巴结清扫方面,几乎所有患者淋巴结清扫站数及个数的绝对值都在5组、6个以上,各组淋巴结清扫的站数及个数差异无统计学意义(表2、图4),这表明学习者在胸腔镜手术学习过程不仅注重手术时间,而且始终坚持肺癌外科治疗原则。

在本研究中,前20例中转开胸4例,占25%,随着手术例数的增加,学习者对手术适应症的选择经验、腔镜手术经验和信心也随之增长,后40例中无一中转开胸,虽然从严格统计学意义上来讲(P<0.0085)并无差异,但结合手术时间、术中失血量相比,学习者的胸腔镜肺叶切除术逐渐趋于成熟。由于手术时间、术中失血量逐渐降低,术后发生持续漏气、肺部感染的并发症发生率各组逐渐降低,由于各组的例数较少,未做相关性统计分析,但总体来讲,并发症发生率差异无统计学意义。各组术后住院时间明显逐渐缩短,差异有统计学意义,一方面由于手术技术的成熟,另一方面由于研究者所在的科室在术后康复治疗方法上也有不断改进,这里不再另述。

综上所述,在地市级三级甲等医院的环境下,对于一名有开胸肺叶切除及胸腔镜手术基础的心胸外科医生来讲,通过约60至80例手术的学习过程,全胸腔镜辅助肺叶切除术可达到熟练掌握的程度,但尚未达到一个较高的稳定水平,可以进一步提高。