某精神专科医院42起护理不良事件 分析与对策探讨

2018-07-14刘海萍马晓佳曹松丽

刘海萍,马晓佳*,曹松丽

(1.青岛市精神卫生中心,山东 青岛 266034;2.青岛大学附属医院,山东 青岛 266003

患者安全事关人民群众的生命和健康,是医疗管理的核心,也是建设健康中国、深化医药卫生体制改革各项工作顺利推进的重要基础。保障患者安全、减少可避免的伤害是健康服务与医疗护理工作的基本要求,也是医疗护理质量监控和管理的核心目标,而护理不良事件在一定程度上已成为影响患者安全的重要因素之一[1]。护理不良事件是指由于护理行为造成患者死亡、住院时间延长或离院时仍有某种程度的失能,包括患者住院期间发生的暴力攻击、烫伤、坠床、跌倒、用药错误、噎食或窒息、走失等影响患者安全的护理意外事件[2-3]。精神科患者多存在自知力缺失,与其他科室相比,其护理工作难度更大,也更易在护理过程中发生不良事件[4]。本研究通过对某三级甲等精神专科医院2015年-2016年发生的护理不良事件进行回顾性分析,探讨精神科护理不良事件发生的原因及特点,寻找减少不良事件发生的措施,从而更大程度保障患者安全。

1 资料与方法

1.1 资料

收集2015年1月-2016年12月某三级甲等精神专科医院(以下简称该医院)护理人员通过不良事件上报信息系统上报的不良事件共42起,涉及患者42例,其中男性29例,女性13例;年龄21~68岁,平均(41.9±12.6)岁。

1.2 研究方法

采用回顾性研究方法,描述该医院2015年-2016年护理不良事件的分类分级,分析不同护龄、受教育程度及职称护理人员发生护理不良事件的情况。从护理人员的因素、不良事件发生原因、发生时间和班次等方面进行探讨。综合运用统计图表和鱼骨图分析42起护理不良事件的特点,探讨其发生原因,并根据原因制定降低护理不良事件发生率的对策。

采用中国医院协会的“医疗安全(不良)事件报告系统”统一标准将不良事件分为四个级别:Ⅰ级,非预期的死亡或非疾病自然进展过程中造成的永久性功能丧失;Ⅱ级,在疾病医疗过程中因诊疗活动而非疾病本身造成的患者机体与功能损害;Ⅲ级,虽然发生了错误事实,但未给患者机体与功能造成任何损害或有轻微后果,不需任何处理可完全康复;IV级,由于及时发现错误,未形成事实。

1.3 统计方法

采用SPSS 17.0进行统计分析。计数资料用频数(%)描述,组间比较采用χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结 果

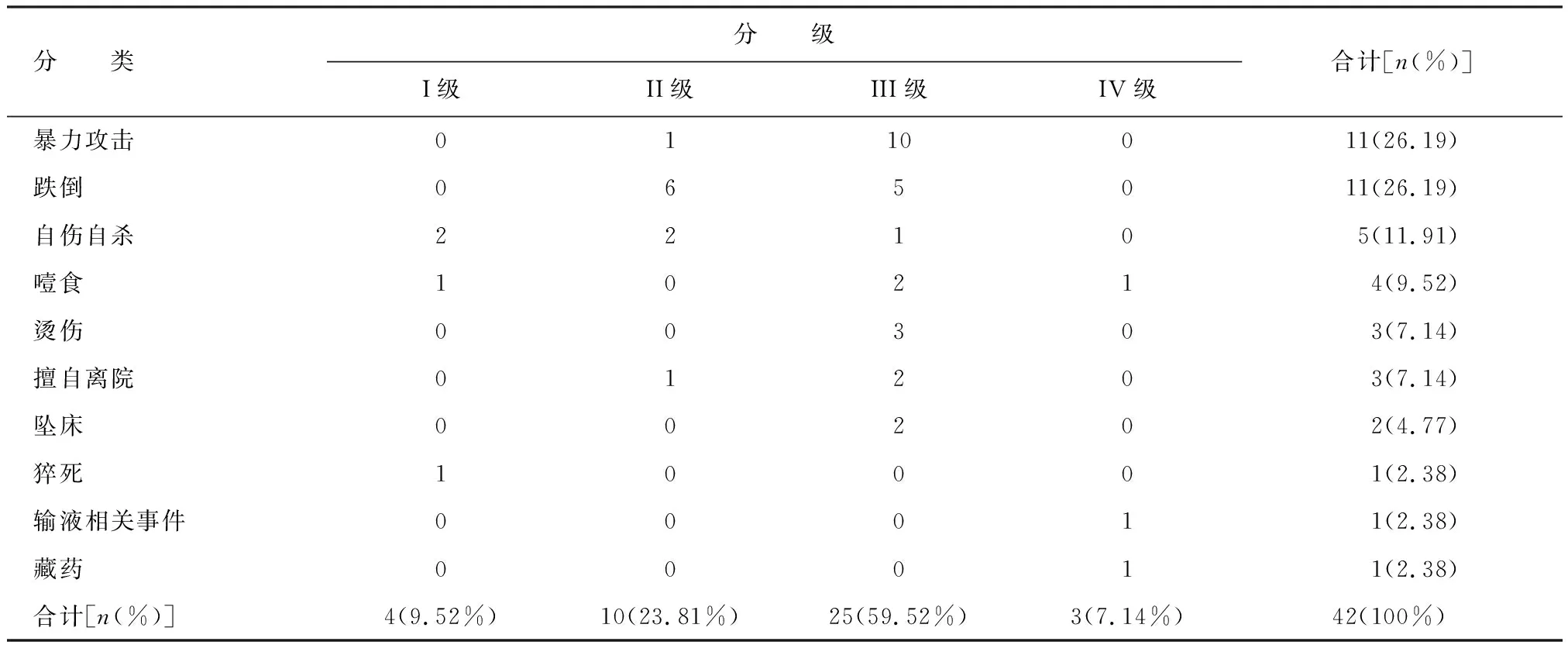

2.1 护理不良事件的分类与分级

护理不良事件主要包括暴力攻击、跌倒、自伤自杀等。不良事件等级为Ⅰ级4起(9.52%),Ⅱ级10起(23.81%),Ⅲ级25起(59.52%),Ⅳ级3起(7.15%)。见表1。

表1 42起护理不良事件的分类与分级(起)

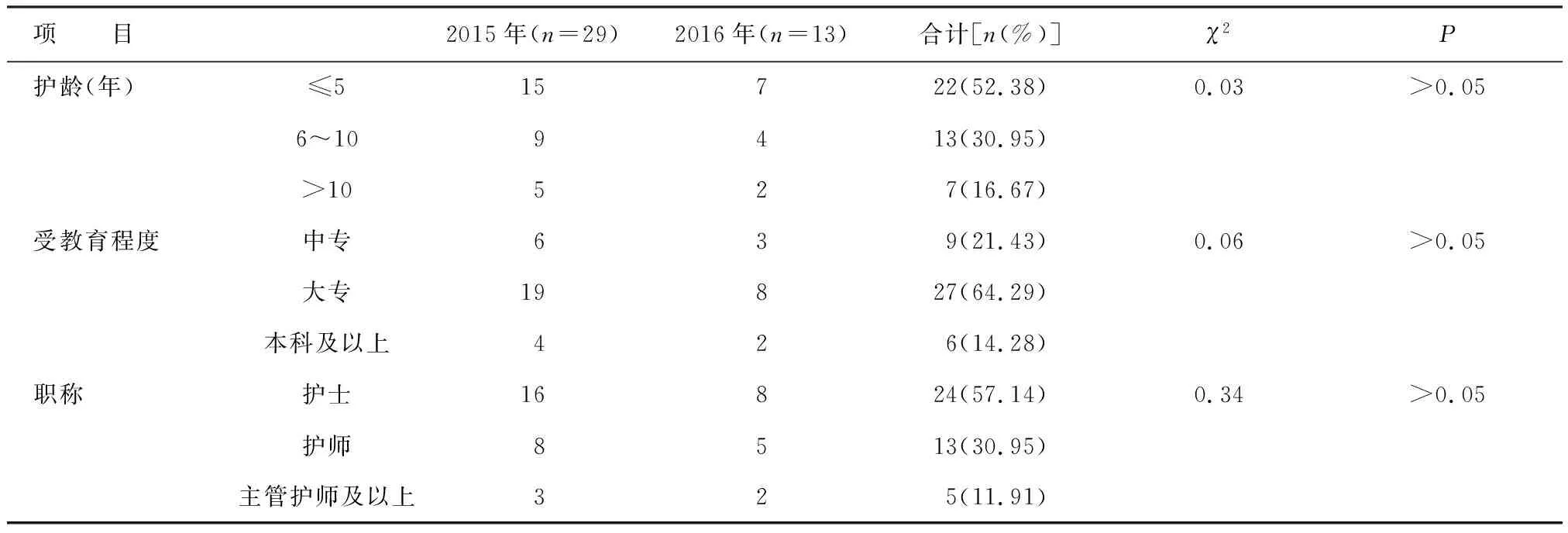

2.2 不同护龄、受教育程度及职称护理人员的护理不良事件发生情况

42起护理不良事件中,不同护龄、受教育程度及职称护理人员的护理不良事件发生率差异均无统计学意义(P均>0.05)。见表2。

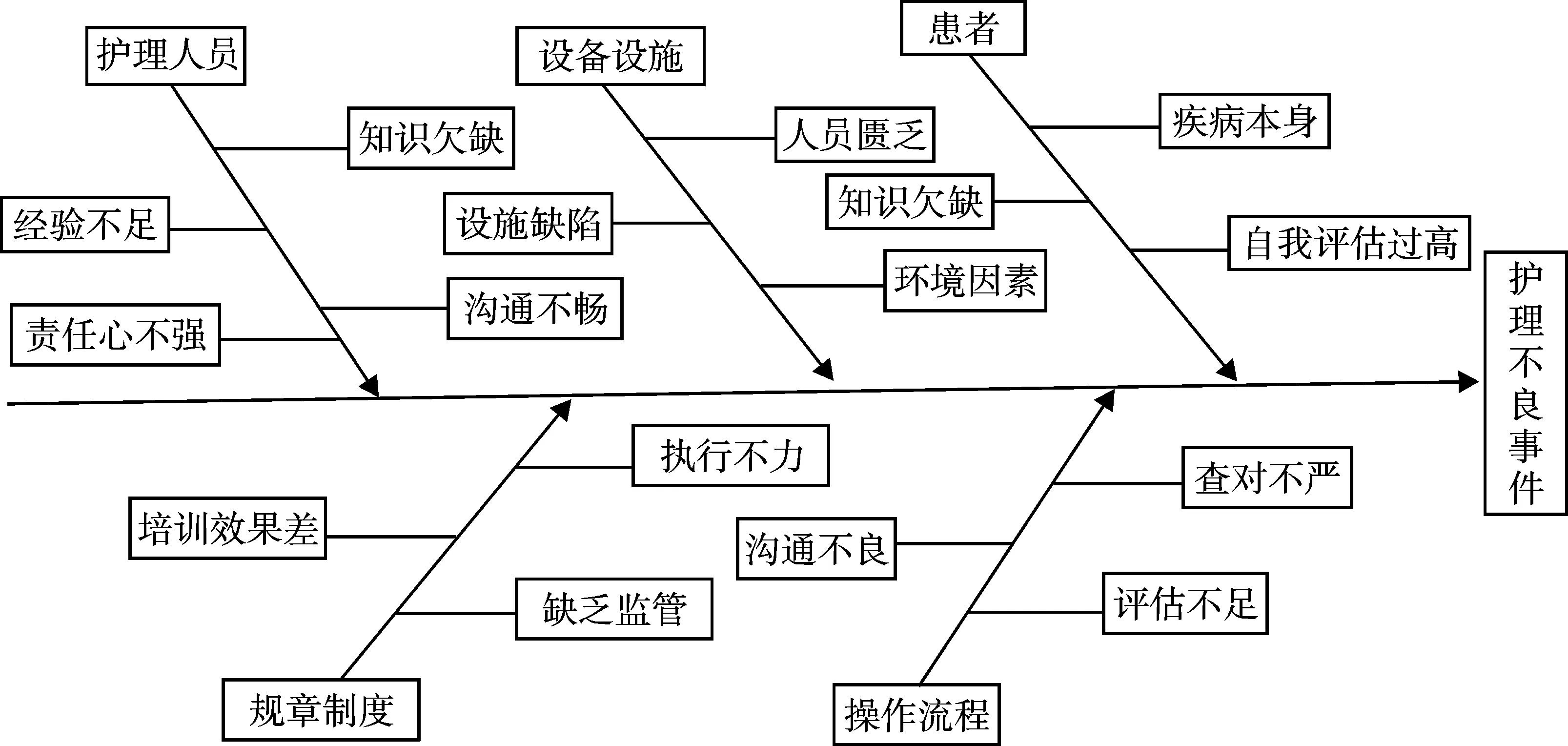

2.3 护理不良事件的发生原因

应用鱼骨图对42起护理不良事件的发生原因及影响因素进行分析,导致精神专科医院护理不良事件发生的主要原因包括:护理人员专业知识和经验缺乏、责任心不强;设备设施的设计缺陷;患者自身对疾病认识不足、自我评估过高;规章制度和操作流程执行不力。见图1。

2.4 护理不良事件的发生时间与班次

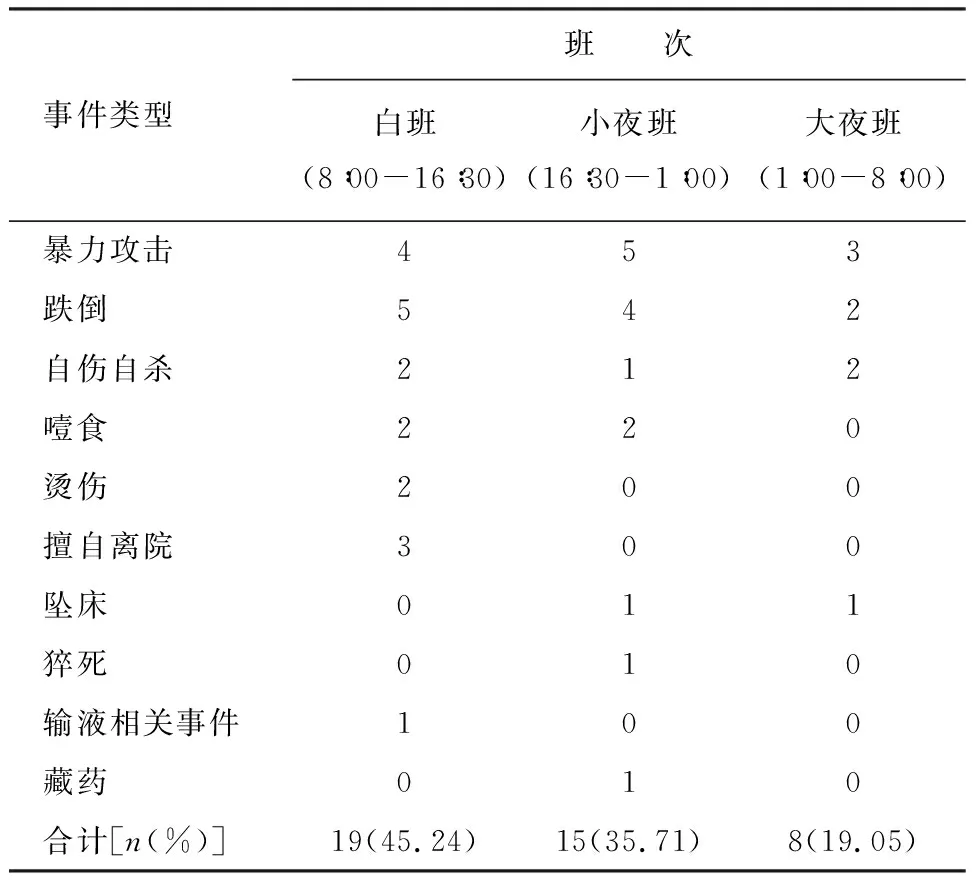

正常工作日的周一至周五共发生不良事件18起(42.86%),周六、周日及节假日共发生24起(57.14%)。8∶00-16∶30的白班发生护理不良事件19起(45.24%),16∶30-1∶00的小夜班发生15起(35.71%)。不同班次内发生不良事件存在2个高峰时段,分别为11∶00-13∶00(5起,11.91%)和17∶00-19∶00(7起,16.67%)。见表3。

表2 不同护龄、受教育程度及职称护理人员护理不良事件发生情况(起)

图1 鱼骨图分析42起护理不良事件发生原因

事件类型班 次白班(8∶00-16∶30)小夜班(16∶30-1∶00)大夜班(1∶00-8∶00)暴力攻击453跌倒542自伤自杀212噎食220烫伤200擅自离院300坠床011猝死010输液相关事件100藏药010合计[n(%)]19(45.24)15(35.71)8(19.05)

3 讨 论

患者安全是指在医疗服务过程中通过采取必要的措施,避免或预防患者发生不良结果或伤害[5],是衡量医院护理服务质量的重要指标,与患者的生命安全及健康息息相关[6]。护理是关乎患者安全的关键环节[7],而护理不良事件发生率是评价护理工作质量与护理安全的重要客观指标之一。护理人员是护理不良事件的直接参与者,其自身是导致不良事件发生的直接因素[4],影响患者安全。

本研究结果显示,42起护理不良事件中,排名前三的类型为暴力攻击、跌倒和自杀自伤,共27起(64.29%),Ⅲ级不良事件25起(59.52%),不良事件高发类别与吴剑影等[8]研究结果一致。这可能与精神科疾病的特点及精神科患者的特殊性有关,精神科患者多缺乏自知力且常伴有冲动、自伤、伤人等危险行为。而通过有效的危险性评估和责任制护理可降低不良事件的发生率,减少伤害[9],同时要加强对重点患者的病情观察,针对患者的个体情况制定有针对性的护理防范措施,做好科室安全管理,严格执行护理常规与各项制度。

本研究结果显示,虽然不同护龄、受教育程度及职称护理人员的护理不良事件发生率差异无统计学意义,但护理不良事件高发于护龄<10年、受教育程度较低及低职称者。精神科医院护士中,护师及以下职称人员占比较大,新入职的护士缺乏精神科临床护理经验和应对突发紧急事件的能力,直接影响护理服务质量和患者安全。护理人员配备不足,是精神专科医院面临的普遍问题,但患者却不断增多,患者及其家属对医疗服务的要求也日渐增多[10]。针对精神科日常护理存在的问题,管理者应制定相应的规章制度,增加人员配备,实行弹性排班,加强对低年资护士的继续教育和培训,严格按规章制度分配人员,严格规定各岗位的资质[11]。对高年资护士也应给予学习机会,改变传统临床思维模式,注重循证护理[12]。

护理不良事件发生原因呈现多元化态势,面对导致护理不良事件的复杂原因,鱼骨图是一种发现问题“根本原因”的方法,通过鱼骨图分析法可以系统梳理和展示各类原因[13]。本研究通过鱼骨图分析发现,导致精神科护理不良事件的主要原因包括:医患沟通不良、危险性评估不充分、护理人员资质或能力问题、护理管理问题、精神疾病本身及环境条件差等。护理人员对护理风险意识不足是导致不良事件发生的重要直接因素,而护理人员缺乏是导致不良事件发生的重要间接因素[14]。精神疾病患者大多不能正确认识自己的疾病,时常出现拒绝治疗和护理的行为。抗精神病药物的不良反应如行动呆板、震颤、视物模糊、反应迟钝或行走不稳等[15],是精神疾病患者发生跌倒的一个重要因素。另外封闭式管理致病房较拥挤,加上有的患者自我保护能力下降,易受到兴奋躁动患者的攻击或互相争斗[16]。

本研究结果显示,精神科护理不良事件在11∶00-13∶00发生5起(11.91%),17∶00-19∶00发生7起(16.67%),这两个时段是护理人员交接班、查房、执行医嘱、进行临床护理操作的集中时间段,护理人员相对不足,忙于交接班而疏于对其他患者的观察。为降低该时段不良事件的发生率,管理者应做好各班次护理人力的调配[17],同时做好夜班护士高低年资的搭配,落实“弹性排班”制度,以减少不良事件的发生。

综上所述,精神科护理不良事件主要为暴力攻击、跌倒和自伤自杀,不同护龄、职称及受教育程度护理人员的护理不良事件发生率无差异,护理不良事件主要发生于白班和小夜班时段,发生原因与护理人员、设备设施、患者自身及操作流程的执行有关。故应建立健全精神科护理不良事件管理制度[18],加强对护理不良事件的报告、管理和分析,采取积极有效的防范应对措施,减少或避免护理不良事件的发生,从而提升护理服务质量,保障患者安全[19]。本研究存在一定的局限性,首先,仅对一个精神专科医院的数据进行分析,样本来源较单一;其次,无法杜绝少报、漏报等现象。今后建议进行多中心研究并严格规范不良事件上报制度和流程,以进一步验证本研究结论。