鄂尔多斯盆地靖边西南马五5储层特征及主控因素分析

2018-07-13霍俊洲许文壮王建国夏勇辉

霍俊洲,苏 奎,许文壮,王建国,田 翔,夏勇辉

(1.中国石油长庆油田第六采气厂,陕西 榆林 718600;2.中国地质科学院矿产资源研究所;国土资源部盐湖资源与环境重点实验室,北京 100037;3.中国石油大学(北京),北京 102249;4.中国石油长庆油田气田开发处,陕西 西安 710000)

奥陶系马家沟组碳酸盐岩是鄂尔多斯盆地的重要产气层之一,含有丰富的天然气资源[1-3]。1989年发现的靖边气田以马五段1~4亚段(简称马五1~4)风化壳岩溶型储层为主要储层类型[4-5],目前已累计探明天然气地质储量近5 000×108m3,目前年生产能力为55×108m3[1-2],是我国最大的整装碳酸盐岩气田[3]。马五5亚段以致密黑色泥质灰岩为马五1-4风化岩溶储层的底板,研究工作中常作为地层对比的标志层。但随着勘探开发的不断深入,近年来在靖边西南地区马五5开展了钻探工作,并在S203区块、S381区块获得高产工业气流。其中S203井在马五5产气104.89×104m3/d,显示出靖边气田西南部马五5以晶间孔和溶蚀孔洞型白云岩储层白云岩型岩性气藏的巨大勘探潜力。相对于马五1-4亚段单层薄、横向连续性好的特征,马五5白云岩储层表现出单层厚度大、储层连续性差的特征[6],给勘探开发部署增加了难度。

本文以靖边气田西南部马五5为研究对象,通过岩心观察、薄片鉴定和大量物性资料的分析,进行了沉积相和成岩相的划分,并通过古地貌恢复来刻画沟槽的分布,结合生产井进行匹配分析,厘清储层特征及其发育的控制因素,为有利区的预测和下一阶段油气勘探提供科学依据和思路。

1 区域地质概况

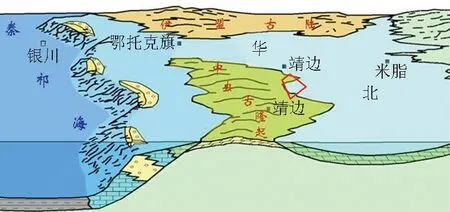

鄂尔多斯盆地位于华北板块的西缘,面积约25×104km2。盆地现今区域构造较为单一,整体东高西低,向西平缓倾斜,其周边构造活跃,断层发育,内部构造稳定,地层平缓[7]。研究区位于苏里格气田南、靖边气田西南侧,区域构造隶属于鄂尔多斯盆地陕北斜坡北部中带,紧邻奥陶纪中央古隆起[8],总面积约6 600 km2(图1)。由于受中央古隆起和边侧坳陷制约,长期处于稳定陆表海环境,早奥陶世马家沟组地层共有4次海侵(马一早期、马二期、马四期和马六期)和4次海退(马一晚期、马三期、马五期、马六期末)。区域岩相古地理的分布主要受到海侵海退、古隆起和凹地的控制。海退时,在古隆起区域常形成蒸发台地沉积,在凹地则形成泻湖沉积,其间是广阔的潮间坪环境[9]。海侵时,主要以开阔台地沉积为主[10]。奥陶纪末期的加里东运动,导致盆地整体抬升,使奥陶系碳酸盐岩经历了长达1.5亿年的风化剥蚀和大气淡水淋滤,从而在准平原化的背景上形成古风化壳及古岩溶体系[11-12]。晚古生代随地壳整体下降,奥陶系风化壳接受石炭系、二叠系沉积,古岩溶环境由开放进入封闭,在不断的埋藏和压实过程中,埋藏水对古岩溶体系进行改造,形成现今的岩溶储层[13-15]。

图1研究区位置及构造

2 沉积微相的划分

马五段沉积时期盆地基底抬升,海平面相对下降,气候干旱炎热。研究区海水主要来自东面,但因华北地台整体海平面降低,中、东部(主体)补给的海水相对较少,且循环性较差,具较高的含盐度[16]。西部海水只在局部时期漫过中央隆起带而进入研究区。在研究区东部潮下带中存在陆棚盆地深坳中心(位于米脂一带),沿此中心分布了有序的潮下至潮上的不同类型云坪[17],四周边缘地带常发育膏岩及岩盐等蒸发岩。马五5沉积期是马五期海退半旋回中的一次较大规模海侵,在靖边气田及其以东地区沉积了一套黑色泥晶灰岩。研究区位于靖边西南区域,在沉积时较靖边气田更接近于古隆起,除了发育部分黑色泥晶灰岩外,还发育砂砾屑灰岩。

2.1 岩石类型及沉积微相划分

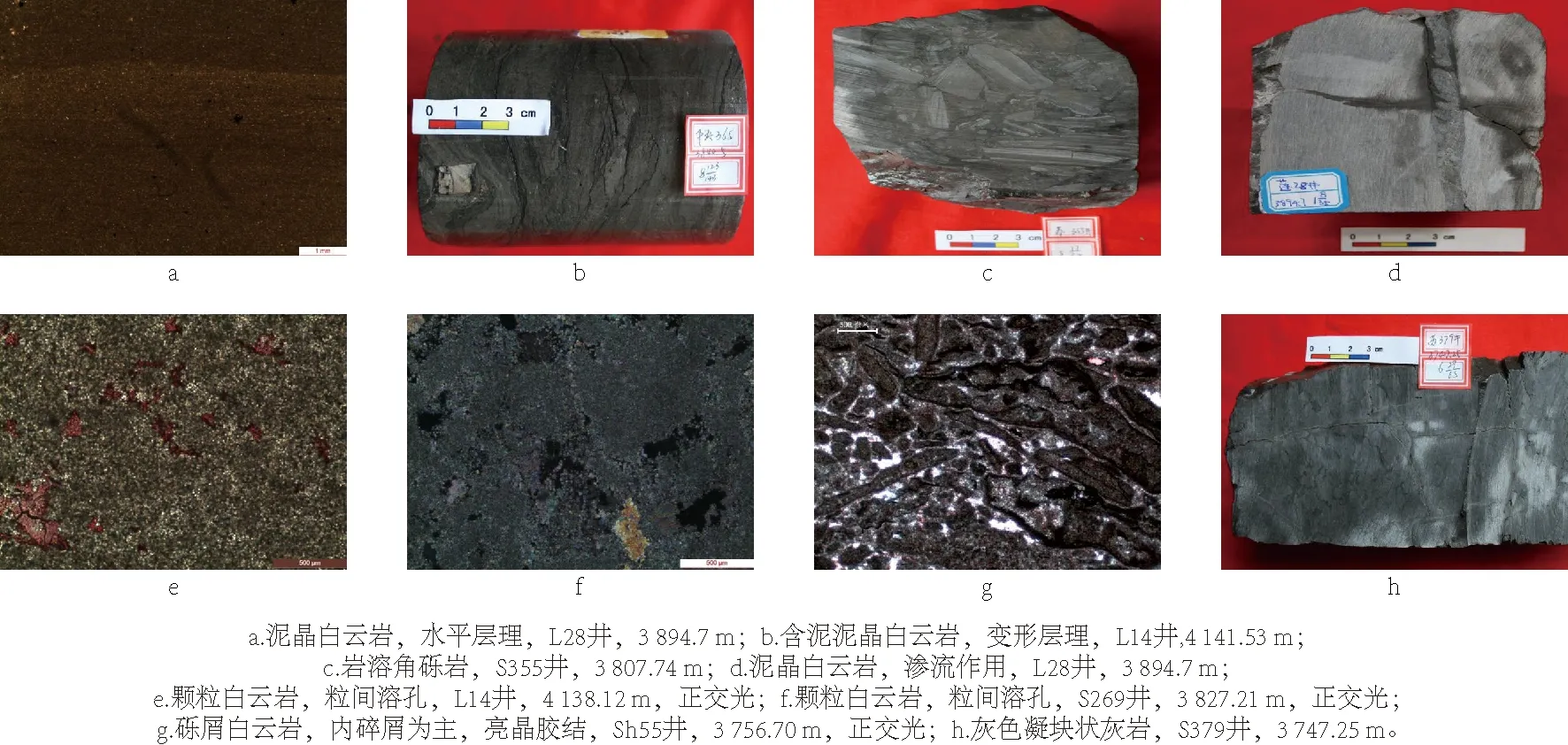

马五5岩石类型较丰富,主要为泥晶白云岩(或含少量泥质纹层)、粗粉—细晶白云岩(包括残余颗粒白云岩)、凝块状灰岩或凝块状白云岩以及由以上岩石经岩溶作用形成的各类岩溶角砾岩等,岩石颜色以深色为主,包括深灰色、灰黑色等。

根据大量的岩心观察、镜下薄片鉴定,对马五5划分出三种微相:潮间云坪、颗粒滩、灰泥丘。

潮间云坪位于潮间带,其沉积环境位于平均高潮面靠海一侧,是潮间带的主体,局部所处水体较为动荡,间歇性地露出水面,水体能量相对较高。本区目的层主要表现为一套深灰色、灰黑色泥晶白云岩或含泥泥晶白云岩,发育平行层理(图2a)、同生变形构造(图2b),常见岩溶作用形成的岩溶角砾岩(图2c)及岩溶渗流泥(图2d)。

颗粒滩主要发育于潮间带及潮下带上部高能带,受波浪作用影响强烈,主要发育颗粒灰岩和风暴砾屑灰岩,且大多发生亮晶胶结作用,后期多发生白云化作用形成残余颗粒白云岩(图2e、2f)或风暴砾屑白云岩(图2g),风暴砾屑白云岩内部常见颗粒呈倒“小”字型排列。颗粒滩是研究区目的层发育的主要储集相带。

灰泥丘位于潮下带下部低能带,为研究区沉积体系内水体最深的部分,盐度正常或近正常,水体安静低能,生物活动频繁;以沉积凝块状灰泥石灰岩或泥灰岩为特征,层面不平整,呈微丘状、凝块状或假角砾状,泥质纹层常呈不规则的脉状,虫孔、虫迹常见(图2h)。

在成岩作用后期可发生白云化作用形成凝块状白云岩,此相带不利于储集岩的发育。

图2马五5岩石类型

2.2 沉积微相平面展布特征

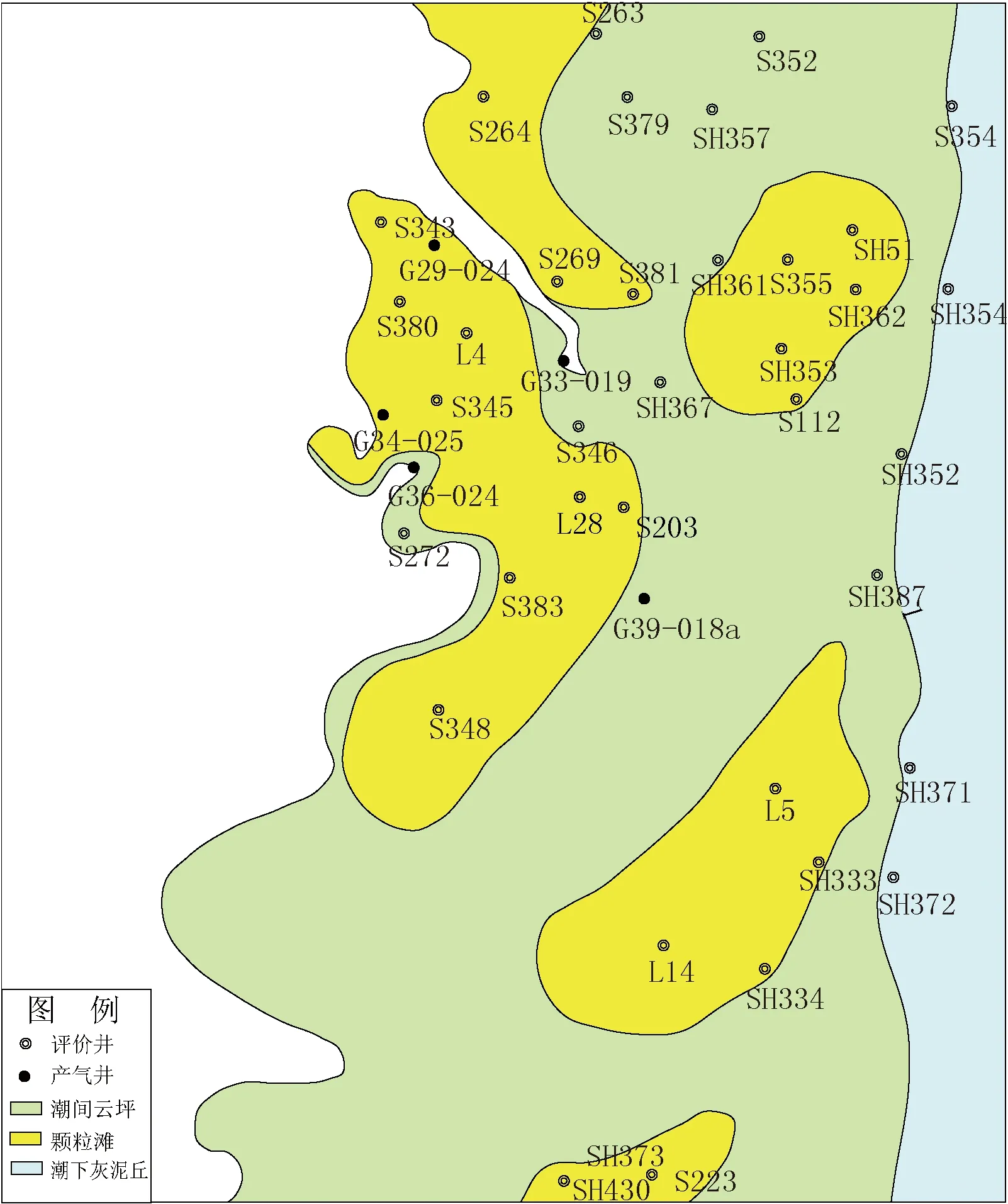

依据20余口重点井的单井相分析,结合地震解释结果,刻画了各微相在平面上的展布特征,编制了马五5沉积微相平面图见图3。

研究区由浅到深依次发育潮间云坪、颗粒滩、灰泥丘。其中潮间云坪分布范围最广,广泛分布于沿S354—Sh354—Sh352—Sh387—Sh371—Sh372一线以西的大部分发育目的层的地区。颗粒滩主要分布于潮间云坪上,主要发育5个颗粒滩带,由北到南依次为S263—S264—S269—S381一带、Sh51—S355—Sh362—Sh353一带、S343—S380—L4—S345—S203—L28—S383—S348一带、L5—Sh333—Sh334—L14一带和Sh430—Sh373—S223一带,大体呈NE—SW向展布,其中前4个颗粒滩带规模相对较大,第5个规模较小。灰泥丘分布范围最小,呈长条状发育于研究区东部沿S354—Sh354—Sh352—Sh387—Sh371—Sh372一线以东的地带。

2.3 沉积微相与储层

沉积微相和碳酸盐岩储层之间有重要的关系,储层质量优劣受沉积微相控制。马五5沉积微相平面分布图(图3)可以看出,研究区马五5产气井尤其高产井主要分布在颗粒滩为主的沉积微相区。

通过对研究区20余口重点取心井各微相进行物性分析显示,无论是孔隙度还是有效厚度,颗粒滩最好,潮间云坪次之,灰泥丘最差。这主要是取决于岩石特征,相较于颗粒灰岩,泥晶白云岩和凝块灰岩更类似于“铁板”,成岩过程中前者更易被溶蚀改造。

图3马五5沉积微相平面图

3 马五5储层特征

3.1 储层岩石学特征

研究区马五5为白云岩储集层,储集层岩性以粗粉—细晶白云岩和泥晶白云岩为主,夹泥质白云岩、云质泥岩、硬石膏岩和凝灰岩等岩石类型。根据L14井、S269井等17口井298块分析化验样品统计,本区岩石以方解石、白云石为主,占总矿物含量的94%以上,其中岩石中方解石平均含量为35%,白云石平均含量为59%,次要矿物包括黄铁矿、硬石膏、硅质,其它矿物含量很小。

3.2 储集空间类型及特征

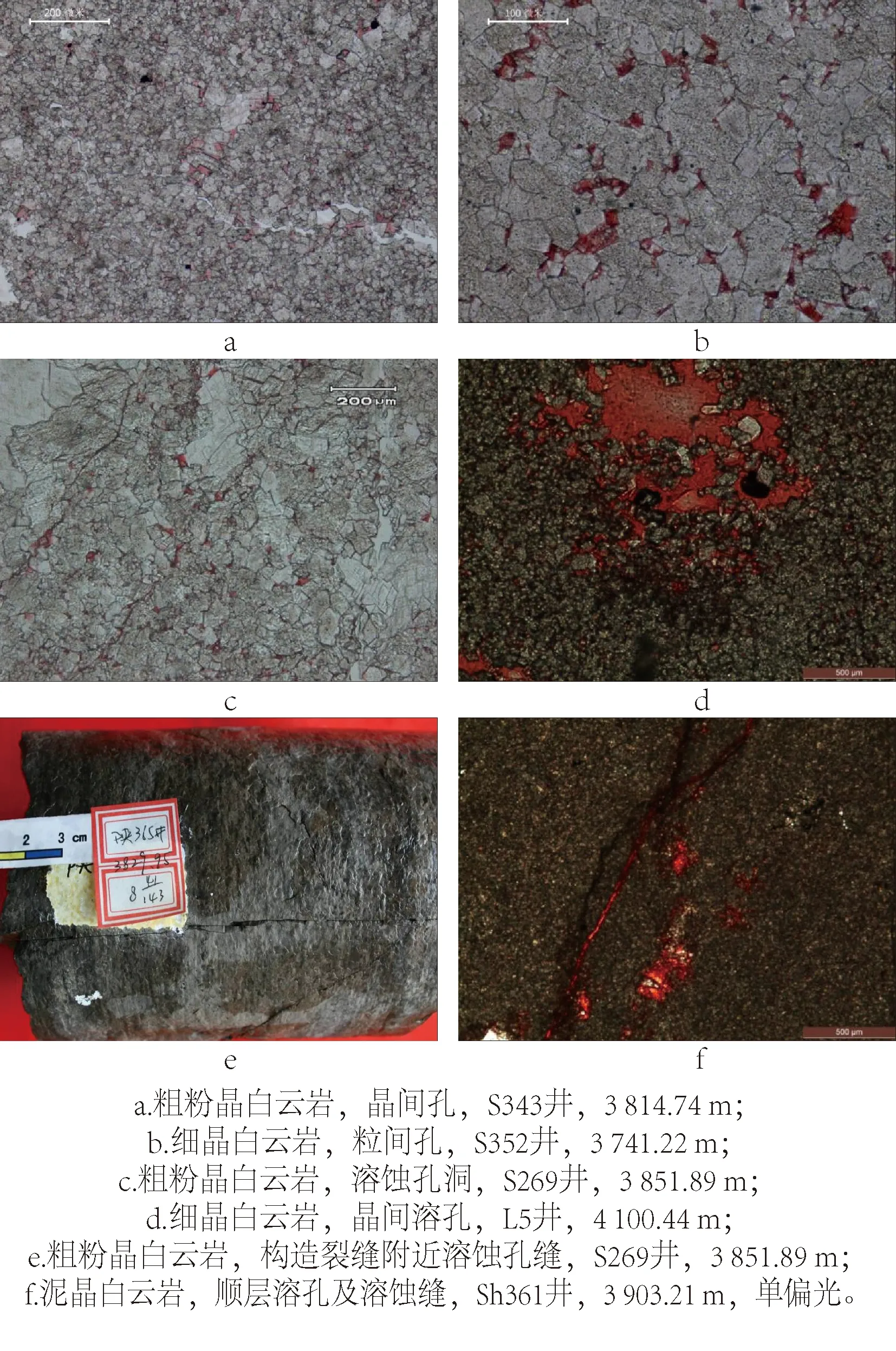

3.2.1晶间孔和晶间溶孔

晶间孔是研究区马五5白云岩储层重要的储集空间,主要发育在粗粉晶白云岩与细晶白云岩中,且大多数存在于自形程度较高的白云石晶体之间,孔隙外观常呈现为一个不规则的多边形(图4a、4b)。晶间孔多由白云化作用过程中体积收缩产生,因此孔隙大小受控于白云化作用程度。在后期漫长的成岩作用过程中,晶间孔多受到表生期溶蚀等作用的影响,往往发育形成晶间溶孔并且与晶间孔伴生,晶间溶孔孔径通常比晶间孔大很多,局部可以见到石英及鞍状白云石等半充填。晶间溶孔多为表生期风化壳强烈的溶蚀作用下形成,在白云岩中形成溶蚀孔洞,埋藏期多被充填,部分孔隙被保留下来(图4c、4d)。晶间孔和晶间溶孔是研究区主要的储集空间类型。

3.2.2粒间孔和粒间溶孔

粒间孔和粒间溶孔主要发育在残余颗粒白云岩中(图2e、2f),沉积环境为潮间带颗粒滩。其原岩为颗粒灰岩,成岩期发生白云化作用,颗粒间即可形成粒间孔,后期经历表生溶蚀作用,颗粒间充填物被选择性溶蚀而形成粒间溶孔。残余颗粒白云岩为白云化程度较低产物,如在表生期或后期进一步发生白云化作用,导致残余颗粒形状和边界消失殆尽,进而可形成自形程度较高的白云石晶体,这样原来的粒间孔或粒间溶孔即向晶间孔或晶间溶孔转化。

3.2.3裂缝

马五5白云岩储层裂缝以构造缝为主(图4e),溶蚀缝次之,溶蚀缝常与溶蚀孔洞及构造裂缝伴生(图4f),发育于遭受溶蚀作用的泥粉晶白云岩中,多形成于表生期,埋藏期构造裂缝附近也可形成溶蚀缝洞,在未充填或半充填情况下,可作为孔隙喉道或与溶蚀孔隙一起作为储集空间。

图4孔隙类型

3.3 储层孔渗特征

根据岩心和测井解释数据分析表明靖边西南马五5白云岩储层为低孔、低渗储层,孔隙度分布范围为0.58%~10.53%,平均5.9%,渗透率分布范围(0.002 9~11.04)×10-3μm2,平均为0.683 8×10-3μm2,从孔渗分布频率图上可以看出孔隙度主要分布在1%~7%,渗透率主要分布在(0.01~0.05)×10-3μm2和(0.1~0.5)×10-3μm2范围,其中具裂缝的溶蚀孔洞白云岩渗透率可达(1.0~20)×10-3μm2。

4 成岩相与储层孔隙演化分析

对于低孔低渗的白云岩储层来说,成岩作用的改造是影响储层的主要因素之一。

4.1 成岩阶段及孔隙演化

依据大量岩心观察、镜下薄片鉴定结合区域地质背景,总结出研究区马五5成岩阶段以及不同沉积微相的储层和储集空间在各阶段的演化序列。总体来看主要经历了4个成岩阶段:准同生期成岩阶段(O2)、浅埋藏成岩阶段(O3)、风化壳大气淡水成岩阶段(O3—C1)、中—深埋藏成岩阶段(C2—N)。

(1)准同生期成岩阶段(O2)

中奥陶世为未压实固结的准同生阶段,颗粒滩上形成的颗粒之间充填了粒间水和部分灰泥,基本无孔隙。而潮间云坪上泥晶白云岩发育原生晶间微孔,原始孔隙度较高。灰泥丘上沉积了凝块状灰泥,基本无孔隙发育。因此该阶段的孔隙主要为潮间云坪泥晶白云岩中的晶间微孔。

(2)浅埋藏成岩阶段(O3)

到了晚奥陶世,目的层已固结成岩,此时期颗粒滩沉积物发生埋藏白云石化作用,即上覆潮上潮间带高盐度卤水顺着孔缝渗入地层,原始颗粒灰岩在卤水长期浸泡过程中发生白云化作用,逐渐形成粗粉晶白云岩、细晶白云岩,产生大量的晶间孔,这种白云化作用一直持续到中—深埋藏成岩阶段。潮间云坪上泥晶白云岩准同生阶段的原生晶间微孔在埋藏压实过程中大量消失,仅少量晶间微孔能得以保存。灰泥丘上的凝块状灰岩也部分地发生埋藏白云化作用,形成一些晶间孔。该阶段孔隙组合为白云岩晶间孔和少量残余晶间微孔。

(3)风化壳大气淡水淋滤成岩阶段(O3—C1)

奥陶纪末整个鄂尔多斯抬升遭受风化剥蚀,也称作表生期,在古风化壳大气淡水淋滤的作用下,各微相岩石均遭受一定的溶蚀,产生了粒间溶孔或晶间溶孔,以及溶蚀缝。另外这一阶段马五段的碳酸盐岩普遍遭受喀斯特化,形成了地下暗河——古溶洞沉积体系,古溶洞的坍塌也形成了一定数量的坍塌缝。这一阶段是研究区最重要的储层建造阶段,一直持续到早石炭世。本阶段孔隙组合为粒间溶孔(图2e、2f)、晶间溶孔(图4c、4d)、溶蚀缝(图4f)和坍塌裂缝。

(4)中—深埋藏成岩阶段(C2—N)

结束了表生期风化壳阶段,马五5进入了中—深埋藏的成岩阶段。这一阶段为成岩期的最后阶段,主要成岩作用为胶结充填,之前成岩阶段形成的孔隙接受不同程度的充填。同时在埋藏过程中,受构造应力作用可形成构造裂缝,沿构造缝可发生地层压实水局部溶蚀作用,形成溶蚀缝(图4e)。本阶段孔隙组合为残余白云石晶间溶孔、残余粒间溶孔、残余构造缝、溶蚀缝等。

4个成岩阶段中,风化壳大气淡水成岩阶段最为重要,是马家沟组碳酸盐储层形成的关键,可以说,没有这个阶段就没有马家沟组碳酸盐储层。而最后的中—深埋藏成岩阶段也很重要,胶结充填的强弱直接影响着储层的储集性能。

综合来看,不同相带的岩石在经历以上成岩阶段后可形成不同的成岩相。本文总结出5种成岩相类型。

对于颗粒滩而言,原始的颗粒灰岩在中—深埋藏阶段已全部变为残余颗粒白云岩或细晶白云岩,如果表生期发生溶蚀作用形成的粒间溶孔或晶间溶孔在该成岩阶段遭受弱或中等充填,则对应形成的成岩相为“溶解—中等充填粒(晶)间溶孔白云岩相”;若表生期发生溶蚀作用而中—深埋藏阶段遭受强充填,或表生期未发生溶蚀作用而遭受强充填,则对应形成的成岩相为“强充填粒(晶)间溶孔白云岩相”。同样,对于潮间云坪,若表生期发生溶蚀且中—深埋藏期遭受弱或中等充填,则对应形成的成岩相为“溶解—中等充填晶间溶孔白云岩相”;若表生期未发生溶蚀或发生溶蚀而中—深埋藏阶段遭受强充填,则对应形成的成岩相为“强充填晶间溶孔白云岩相”。对于灰泥丘,受本身致密条件影响,浅埋藏成岩阶段凝块状灰岩大多未发生白云化作用,表生期大多又未发生溶蚀作用,那些发生白云化作用和溶蚀作用形成少量晶间孔隙的岩石在中—深埋藏阶段也遭受了较强的充填作用,因此灰泥丘的凝块状灰岩仅对应形成一种成岩相——“强充填晶间孔泥晶灰岩相”。

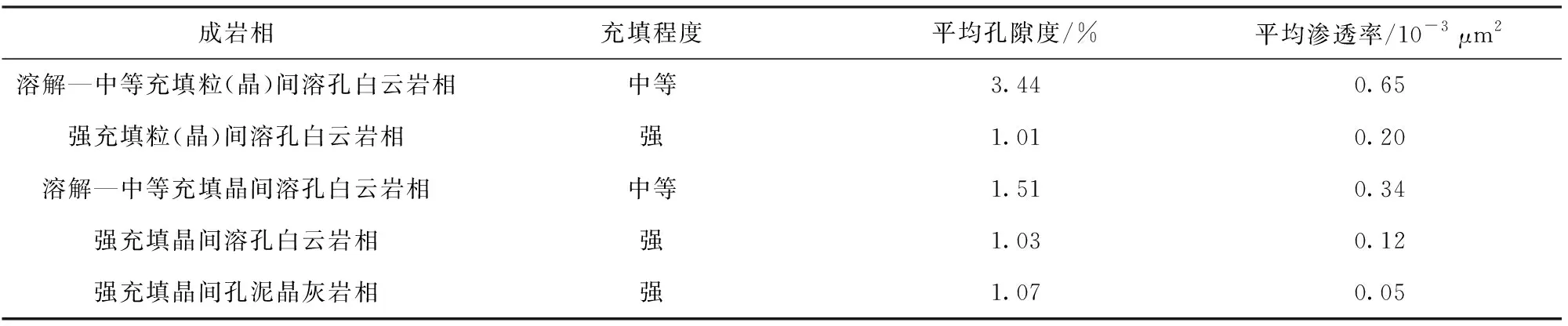

4.2 成岩相与储层物性

根据118块岩心样品成岩相分析及物性实测数据,对各成岩相孔渗分布特征进行了统计(表1)。结果显示,溶解—中等充填粒(晶)间溶孔白云岩相物性最好,平均孔隙度达到3.44%,平均渗透率达0.65×10-3μm2,为最有利的成岩相;其次为溶解—中等充填晶间溶孔白云岩相,平均孔隙度达1.51%,平均渗透率达0.34×10-3μm2。

表1 不同成岩相物性特征统计

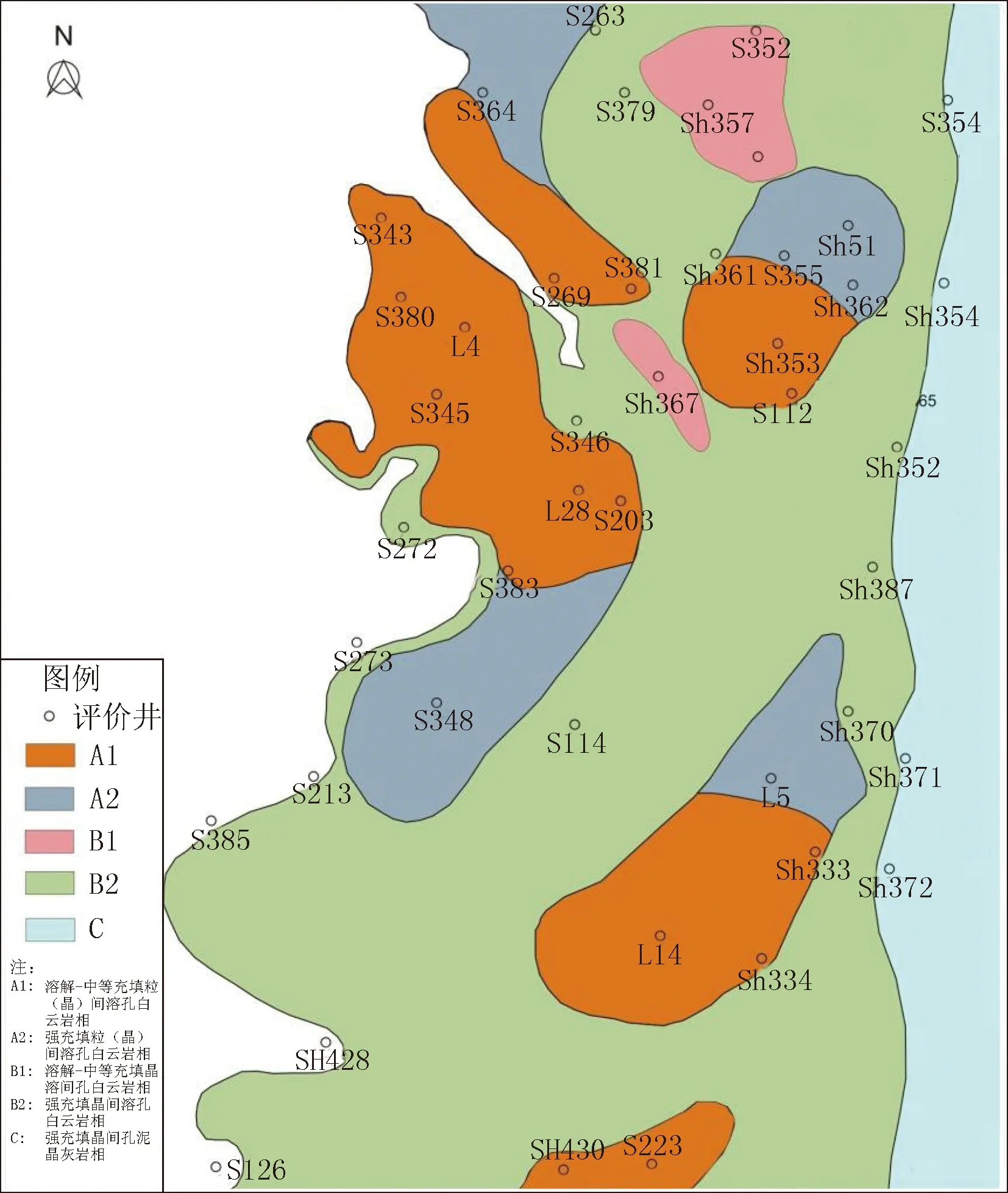

4.3 成岩相的平面展布

依据岩心和镜下鉴定对取心段的成岩相进行综合分析,以沉积微相平面图为基础,结合大量实测和测井解释的物性数据,在平面上对马五5成岩相的的展布进行了刻画,编制了马五5成岩相平面图(图5)。

从图中可以看出,最有利的成岩相“溶解—中等充填粒(晶)间溶孔白云岩相”主要分布于5个地区,分别是:S264—S269—S381附近NW—SE方向展布的条带区,Sh361—Sh353—S112一带,S343—S380—L4—S345—L28—S203—S383一带呈近NW—SE向展布的条带区,Sh333—Sh334—L14一带呈NE—SW向展布的条带区,Sh430—S223一带呈NW—SE向展布的狭窄条带区。次有利成岩相“溶解—中等充填晶间溶孔白云岩相”分布范围较小,主要集中在两个区域,为S352—Sh357一带和Sh367附近呈NW—SE狭窄条带区。

图5马五5成岩相平面图

5 岩溶古地貌对储层的控制及有利区预测

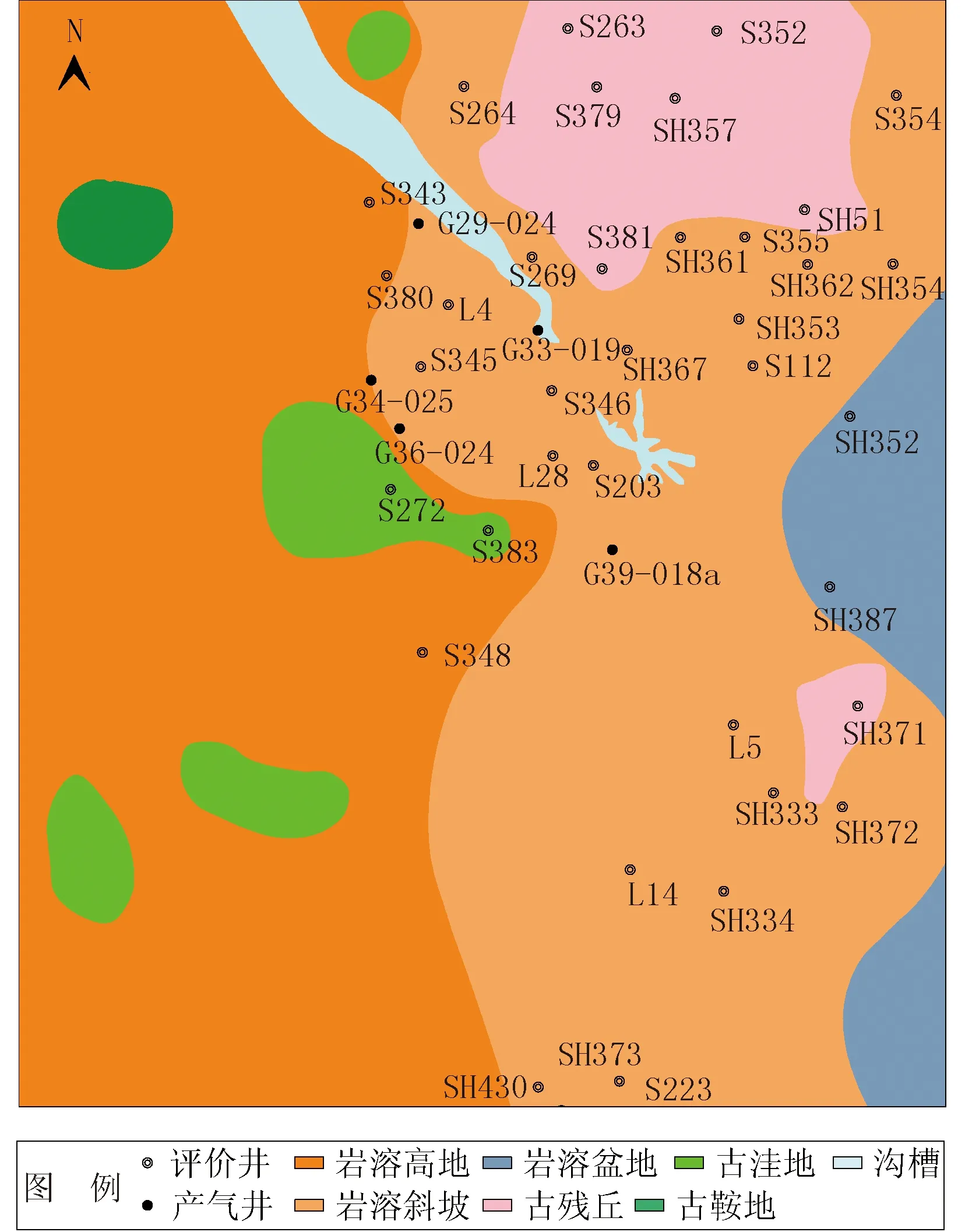

通过沉积微相和成岩相的分析不难发现,沉积微相为优质储层提供物质基础,成岩作用尤其是表生期的风化壳溶蚀作用的改造是优质储层形成的关键,即沉积微相和成岩相对优质储层的分布起主导控制作用,除此之外,岩溶古地貌的影响不可忽视。表生期大气淡水淋滤溶蚀的过程中,所处古地貌的位置直接决定了遭受淋滤和溶蚀的程度,尤其古沟槽的发育直接影响气藏的分布。

5.1 岩溶古地貌对于气藏的影响

利用“残余厚度法”对研究区古岩溶地貌进行了刻画(图6),从不同地貌位置与产气井的分布对应关系可以看出,高产井沿研究区西北部一条NW—SE向主沟槽两侧分布,且大多处于岩溶斜坡地带。由于沟槽的溶蚀作用,改善了储层的储集空间,导致局部高地孔隙性好,构成了良好的天然气运移通道,当烃源岩进入排烃高峰期时,向下运移充注,导致某些高地率先成藏。

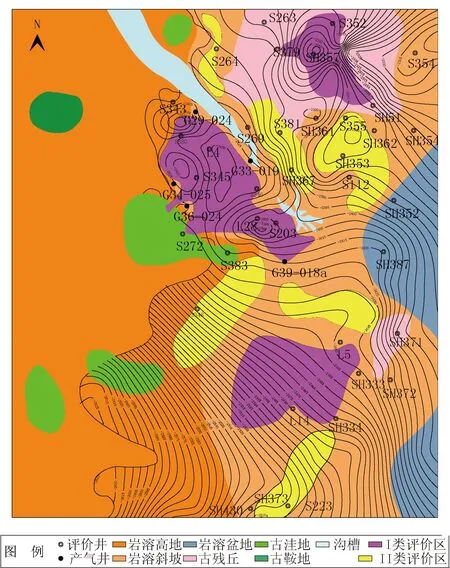

图6靖边西南岩溶古地貌

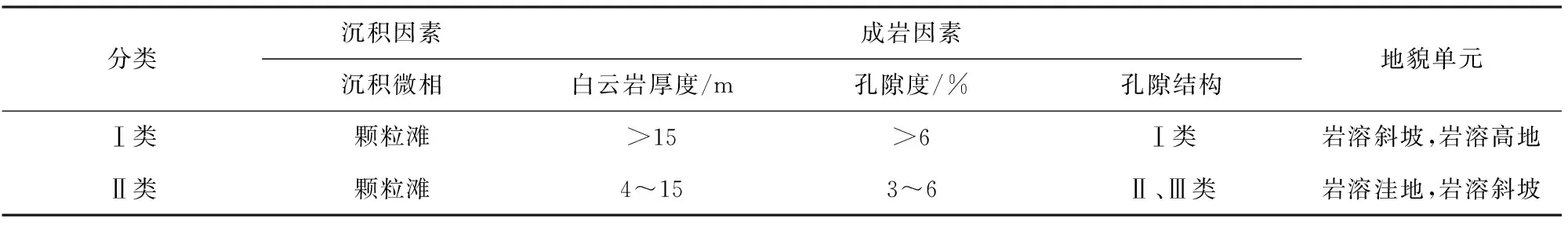

5.2 有利区预测

综合马五5沉积微相平面图、成岩相平面图和研究区岩溶古地貌图和表2中的标准,编制了靖边西南马五5有利评价区预测图(图7)。

表2 有利区评价标准

其中预测了三个Ⅰ类评价区为气藏勘探的最佳优选区,如图7中的粉色区域。分别是:①S379、G29—015C1、Sh51和G26—014所围限区域;②G34—025、G36—024、S272、G38—20、G39—018a、S346、G33—019和G29—024之间所围限的区域;③L14、Sh334、Sh333、L5和G43—019所围限区域。

图7靖边西南马五5有利评价区预测

6 结论

(1)对靖边西南地区马五5识别划分出三个沉积微相:潮间云坪、颗粒滩和灰泥丘,其中颗粒滩微相最为有利。

(2)靖边西南地区马五5储层的类型主要为白云岩储层,具有低孔、低渗特征,储集空间类型主要为粒(晶)间孔与晶间溶孔。

(3)识别划分出5种成岩相,其中最有利的成岩相为溶解—中等充填粒(晶)间溶孔白云岩相。

(4)靖边西南地区马五5储层发育的主控因素为:沉积微相为白云岩储层的发育提供物质基础,表生期溶蚀作用是储层孔隙空间建造的关键,古沟槽对储层的岩溶改造起到重要作用,且为天然气的运移提供了有利通道。最终预测出3个马五5最有利的勘探区。