高邮凹陷北斜坡阜宁组异常高压发育特征

2018-07-13钱诗友郑元财李纯泉

钱诗友,郑元财,吴 峰,李纯泉

(1.中石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏 扬州,225009;2.中国地质大学构造与油气资源教育部重点实验室,湖北 武汉,430074)

含油气盆地通常发育异常高压[1],异常高压与油气成藏具有十分密切的关系[2-3]。苏北盆地是我国东部重要含油气盆地之一,已发现油藏多为正常地层压力,长期以来被冠以常压盆地[4]。近年,随着勘探逐渐向深层拓展,多口井在高邮、海安等富油凹陷阜宁组(E1f)钻遇异常高压,尤其在高邮凹陷北斜坡内坡地区E1f异常高压现象普遍。根据东部其它富油盆地的勘探经验,异常高压对于深层油气运移、储层物性改善、油气分布等方面具有一定控制作用[5-7]。因此,苏北盆地E1f异常高压现象逐渐引起重视,这两年也陆续见到关于苏北盆地异常高压研究报道[8-10]。但是,目前的研究局限于个别区带或油藏。现今异常高压分析缺乏对异常高压的形成、演化、分布及控藏作用等方面系统研究,一定程度束缚了对异常高压的总体认识,制约了深层油气勘探。本文以苏北盆地异常高压重点发育区——高邮凹陷北斜坡为研究对象,重点对E1f异常高压发育特征开展系统研究,阐明异常高压形成、演化及分布特征,并探讨异常高压成因机制及其与油气成藏之间关系,以期对该区E1f深层勘探指明方向。

1 区域地质概况

高邮凹陷北斜坡是苏北盆地主要油气富集区带之一,已发现码头庄、韦庄、沙埝、花庄、瓦庄五个产油区(图1),石油探明地质储量95%分布于E1f储层。E1f自下而上分为阜一段(E1f1)、阜二段(E1f2)、阜三段(E1f3)和阜四段(E1f4),其中E1f1和E1f3主要为砂岩,储层发育,是主力含油层;E1f2和E1f4主要为泥岩,烃源岩发育,也是良好的区域盖层。此外,E1f2在北斜坡西部地区底部发育砂岩储层,与下伏E1f1顶部砂岩为连续沉积,共同形成一套含油层系,统称为E1f2+1油藏。E1f2+1油藏主要分布于北斜坡中、外坡,内坡尚无探明油藏发现。E1f3油藏主要分布在北斜坡中东部沙埝、花庄、瓦庄,内、中、外坡都有分布。

图1高邮凹陷北斜坡E1f油藏分布及地层综合图

2 现今地层压力结构特征

不同学者曾提出多种异常压力分类标准[11],参考中国东部其它箕状断陷盆地异常压力划分方案[12],结合研究区实际地层压力特征,本次研究采用压力系数为0.9、1.1和1.5作为界限值,将地层压力划分为低压(压力系数小于0.9)、常压(压力系数介于0.9~1.1)、异常高压(压力系数介于1.1~1.5)和超高压(压力系数大于1.5)这4种基本类型。

针对现今地层压力特征,主要应用实测地层压力数据,来源于砂岩储集层实际试油、测试资料,其压力反映油气藏压力大小。考虑到实测数据的局限性,在此基础上,再利用单井的测井响应开展地层压力的刻画、利用声波时差开展地层压力的计算。综合分析实测、计算及预测获得的数据,系统揭示研究区E1f现今地层压力纵向及平面特征。

2.1 纵向分布特征

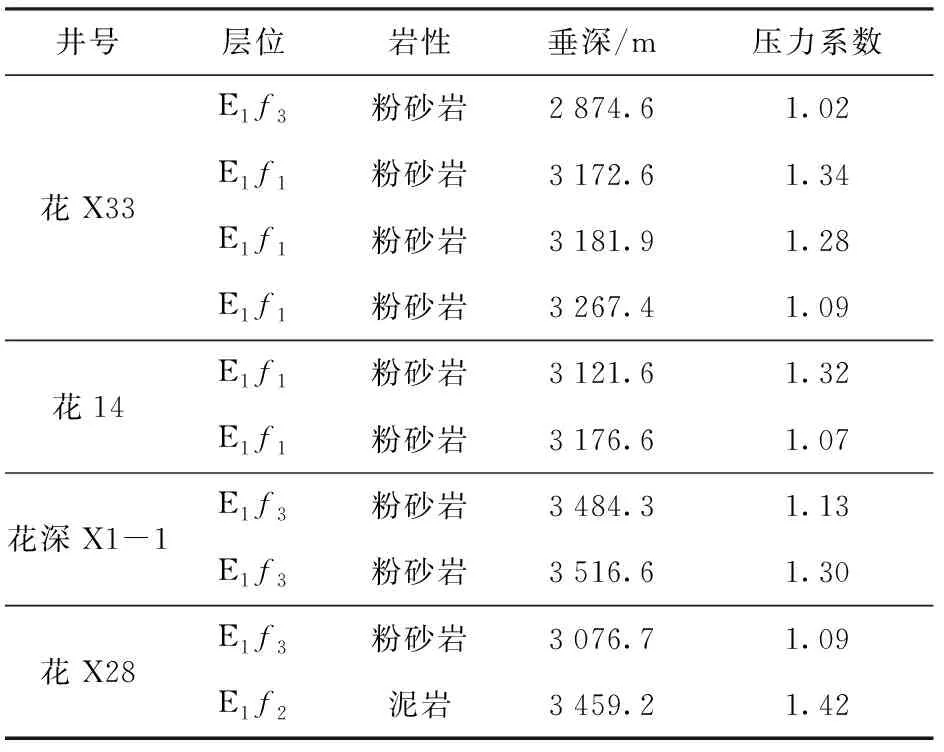

根据单井E1f不同层段多次试油获得的实测压力数据(表1),可以看出地层压力纵向分布上具有一定规律性。例如,花X33井E1f1由浅至深,压力系数值从1.34变化到1.09,呈由大到小变化,由异常高压到常压,且花X33 井E1f3压力系数为1.02。花14井具有类似特征,E1f1顶部发育异常高压,距E1f1顶越深逐渐过渡为常压。但是,E1f3压力系数纵向分布特征相反,如花深X1-1井E1f3底部压力系数高达1.3,向上逐渐降低。此外,在沙埝、花庄地区多口井E1f3异常高压发育层段均分布在中下部。研究区实测地层压力系数最高值位于花庄地区花X28井E1f2泥岩,达1.42。综合以上几点,可以看出研究区E1f地层压力纵向总体呈现以E1f2泥岩为超压中心,向上、向下逐渐过渡为常压系统的特征。

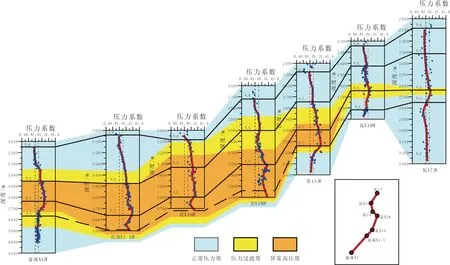

在实测地层压力分析基础上,读取泥岩声波时差[13-15],通过Eaton法开展地层压力预测[16-17],应用实测地层压力校正后得到单井纵向地层压力预测图。根据连井地层压力预测(图2),同样反映出E1f现今地层压力结构呈现以E1f2泥岩为超压中心,向上、向下逐渐过渡为常压系统的特征,并且呈顶底穿层、不等深的分布特征。

表1 高邮凹陷北斜坡典型井E1f 实测地层压力数据

图2高邮凹陷北斜坡E1f压力结构连井剖面

2.2 平面分布特征

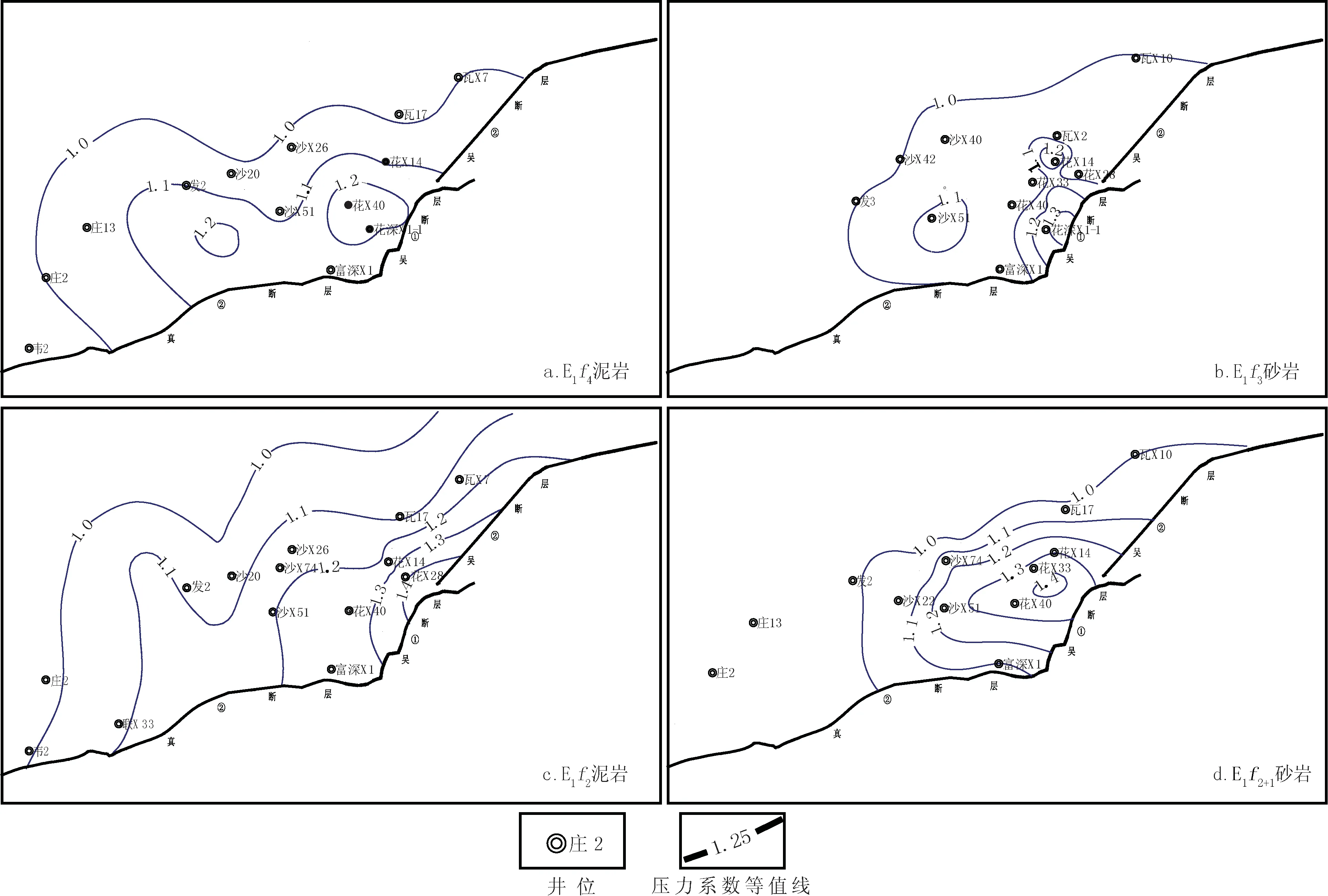

利用实测压力值,结合声波时差计算所得的预测压力数据对E1f四个段进行压力平面分布特征研究。其中,砂岩储集层主要应用实测压力数据,泥岩层段实测压力数据较少,则主要应用声波时差计算压力数据。具体特征如下:

E1f4泥岩现今异常高压主要发育在研究区中部花庄南地区(图3a),以花X40井为中心,向南辐射至富深X1井区,沙埝南、卸甲至车逻地区也发育异常高压,但幅度较低。

E1f3现今异常高压同样分布在研究区中东部内坡地区(图3b),但较E1f4范围扩大,并呈多个异常高压中心,且主要集中在两个区带。一是主要分布在花庄至富民地区,异常高压幅度最大,压力系数在1.3以上;二是分布在沙埝南地区,以沙X51井区为中心,但是该井以南无探井资料,是否发育幅度更大异常高压有待钻井揭示。

E1f2泥岩异常高压分布范围最广、幅度最大(图3c),中、内坡大部分范围均为异常高压分布,集中发育在富深X1—花X40—花X33—花14—瓦17及其以东的广泛区域,压力系数高达1.4以上;车逻以南至沙埝南地区也发育微幅异常高压。

E1f2+1砂岩储集层异常高压(图3d)分布范围略小于E1f2泥岩,发育于花X14—花X33—花X40—沙X51—沙X74井一线,涵盖沙埝中部以南及整个花庄地区,其中以花X14—花X33—花X40井区为异常幅度最大区域,但比E1f2泥岩略小。

总体来看,研究区E1f现今存在异常高压发育,但均局限在中东部中、内坡范围之内,尤其在沙埝—花庄南至富民地区异常高压分布最为集中。同时,各段异常高压展布范围、幅度有所不同,E1f2泥岩范围最广、幅度最大;E1f4范围次之,但幅度较小;E1f2+1砂岩储集层异常高压广泛分布于沙埝和花庄南地区,幅度略小于E1f2;E1f3异常高压局限在花庄南地区,零星分布,范围最小。

图3高邮凹陷北斜坡E1f现今地层压力系数平面分布预测

3 古压力恢复及演化特征

3.1 古压力恢复

流体包裹体作为古流体的原始样品,保存了地质历史时期的温压条件等丰富信息,因而被用来恢复古压力[18-21]。本文采用流体包裹体热动力学模拟的方法[18,22],也即通过检测含烃类包裹体(如油包裹体)及其同期的盐水包裹体,利用VTFLINC软件,重建被包裹烃类的相包络线及等容线,利用同期盐水包裹体的均一温度与其等容线的交点,获取捕获时的压力条件。

以富深X1井样品(3 949 m)为例(图4),共获得4个油包裹体及其同期盐水包裹体“数据对”。通过热动力学模拟,重构了这4个“数据对”的P-T相图以及这4个油包裹体在P-T空间的等容线,从而利用对应的同期盐水包裹体均一温度与该等容线相交一次获得其最小捕获压力,也即流体包裹体捕获时的地层古压力。

图4富深X1井E1f1(3 949 m)流体包裹体古压力热动力学模拟结果

3.2 压力演化特征

对25口井的59块E1f样品检测,通过对每一流体包裹体组合的油包裹体(或含烃盐水包裹体)及其同期盐水包裹体的热动力学模拟,获得了不同地质历史时期的50个流体包裹体组合的古压力热动力学模拟数据。结合包裹体均一温度数据与精细埋藏史,获得包裹体捕获时的古埋深,从而换算出各古压力所对应的压力系数[22],将压力系数随时间演化的形式更为直观地显示出异常高压及其演化特征(图5)。

图5高邮凹陷北斜坡E1f地层压力系数随时间演化史

从地层压力演化史(图5)可以看出,E1f不同层系的异常高压发生、发展和演化历程总体经历了早期快速增压、中期降压和晚期缓慢升压过程,但晚期的缓慢升压并未能完全恢复到地质历史时期的异常高压水平。结合沉积、构造演化特征[23-32]分析可知,由于戴南组、三垛组沉积期处于盆地演化的强烈断陷期,构造活动强烈,造成异常高压的保持比较困难,表现出早期异常高压形成后快速释放而下降,三垛沉积末期又遭遇抬升剥蚀,异常高压进一步遭到破坏,从而形成了快速降压的特征。在早期的降压过程中,E1f1、E1f2和E1f3表现出一定差异。由于E1f1和E1f3以渗透性砂岩储层为主,降压的速率相对较快,又因E1f3埋深较浅,压降速率更是快于E1f1;而E1f2以非渗透性泥岩为主,其异常高压遭受破坏降压的速率相对较慢。晚期抬升剥蚀过后,整体接受盐城组沉积,在厚达1 500 m左右地层的加载之下,地层压力缓慢回升,但由于部分断层继承性活动,异常高压整体上未能完全恢复地质历史时期的异常高压幅度。

4 异常高压成因分析

4.1 泥岩异常高压成因

前人研究认为不均衡压实、生烃作用、粘土矿物脱水是泥岩异常高压的主要成因[10-11]。研究区E1f2和E1f4主要为泥岩,其中,E1f2是主力烃源岩层,是异常高压分布范围最广、幅度最大的层系。研究区E1f2泥岩具有以下几方面特征:①E1f泥岩异常高压带中测井曲线无明显欠压实成因密度降低和孔隙度增大现象;②现今异常高压以E1f2烃源岩为中心,向上、向下储集层逐渐过渡为正常压力;③E1f2泥岩古压力降低过程与主成藏期油气充注时间相对应;④E1f2泥岩生烃增压量计算可形成强超压,分布范围与现今泥岩异常高压范围相一致。综合以上特征分析,研究区泥岩异常高压成因主要为生烃增压作用。

4.2 砂岩异常高压成因

研究区E1f1、E1f3为砂岩储集层,是主要含油层系。渗透性较好的储层中异常高压成因主要为异常高压传导及欠压实[11]。岩石薄片观察及孔隙统计分析表明,E1f砂岩中孔隙类型以粒间溶孔、粒内溶孔、铸模孔为主,原生孔隙较少,有悖于欠压实保存大量原生孔隙的理论[10]。因此,本区砂岩储集层异常高压为高压烃类流体注入引起的传递型高压,现今压力纵向结构特征也反映出以E1f2烃源岩为异常高压中心,向上、向下砂岩储集层逐渐传递的特征。

异常高压传导存在两类模式:一类是E1f2异常高压层产生的高压流体(烃类)直接注入紧邻的砂岩储层中,导致砂岩孔隙流体压力增大(图6a);另一类是E1f2异常高压层产生的高压流体通过断裂输导,注入断裂两侧的砂岩储层中形成异常高压(图6b),由于断裂垂向良好沟通能力,异常高压向上、向下传递往往较远。研究区E1f断裂十分发育,整体规模较大,多数断裂断穿E1f4-E1f2+1地层,对异常高压流体纵向远距离输导起到重要作用。因此,第二类异常高压传递模式在研究区较为普遍。

图6E1f2泥岩生烃增压及压力传导模式

5 异常高压与油气运聚

由于异常高压的存在,不同压力系统下油气运聚特征具有一定差异性(图7):

(1)异常高压系统下超压驱动—断层垂向输导油气运聚模式:主要分布在研究区内坡压力系数大于1.3的超压系统内。内坡带E1f3底部、E1f2+1顶部油气运移的阻力很大,烃源岩生成油气后,在异常高压作用下沿断层垂向运移,当油气运移至异常高压系统边缘时,由于地层压力的迅速降低,地层异常高压所提供的油气运移动力很快与地层的阻力达到平衡,油气便停止运移、在超压系统边缘的圈闭中聚集成藏。该成藏模式具有如下特点:地层压力大(压力系数大于1.3),油源断层作为油气运移的主要通道,油气以垂向运移为主,几乎不发生侧向运移,在超压系统边缘、邻近油源断层的圈闭中成藏,形成长含油井段、多油水系统层状油藏。

(2)过渡压力系统下超压—浮力双驱阶梯式运聚模式:主要分布在中坡带地层压力系数在1.1~1.3的过渡压力系统内。中坡地层阻力依旧较大,单靠此处地层油气浮力都无法克服地层阻力驱动油气运移。油气自烃源岩生成后,在超压-浮力的联合作用下,油气沿断-砂输导体系阶梯式侧向运移,最终聚集成藏,形成多油水系统层状油藏。

(3)正常压力系统下浮力驱动阶梯式运聚模式:主要分布在外坡地区、地层压力系数在1.0左右的正常压力系统内。由于地层埋藏浅、物性好、油气运移的阻力较小、地层异常高压不发育,仅仅依靠浮力为油气运移提供动力,油气主要沿砂体以侧向阶梯式运移为主,形成含油井段小、统一油水界面层状油藏。

图7高邮凹陷北斜坡E1f不同压力系统下油气运聚模式

6 结论

(1)高邮凹陷北斜坡E1f现今异常高压异常幅度小,分布局限。纵向上呈以E1f2为异常高压中心,顶底穿层、不等深分布特征;平面上总体分布在内坡带,且E1f2分布范围最广。

(2)E1f在地质历史时期已发育异常高压,且经历早期快速升压、中期平稳降压和晚期缓慢升压过程,但晚期的升压未能恢复到地质历史时期异常高压水平。E1f泥岩异常高压主要为生烃增压成因,砂岩储集层的异常高压为高压烃类流体注入引起的传递型高压。

(3)不同压力系统下,油气运聚方式及成藏特征具有明显差异,异常高压对源下储层成藏起到重要作用。