铝硅酸盐矿物/石墨复合材料吸附中性红的研究*

2018-07-11王恩文

王恩文

(安顺学院资源与环境工程学院,贵州安顺561000)

纺织印染行业是废水的排放大户,占中国工业废水排放量的10%以上[1],每年排放量约为20亿t。目前,中国印染废水回用率不到7%,若按1 t印染废水污染20 t清洁水推算[2],则每年由于染料带来的水体污染将达370亿t左右。染料废水具有色度大、有机物浓度高、成分复杂、难生物降解等特点,其负面影响主要表现为破坏水生生态系统,具有较强的环境累积效应、三致效应和生物毒性[3-5]。目前净化印染废水的新方法有:光催化法、膜分离法、高能物理处理法、超声波气振法、NRR法及UASB法等[6-11],但由于以上方法均存在一定的使用局限性,因此在实际应用中广泛推广的仍是吸附法。

矿物复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料,通过物理或化学方法在宏观上组成的具有新性能的矿物材料。近年来,中国科学工作者正逐步着力于研究重复利用率高且不造成二次污染的复合吸附材料。如:2007年武汉理工大学王湖坤[12]利用水淬渣、粉煤灰及累托石为基材,成功制备出水淬渣-累托石及粉煤灰-累托石两种复合吸附材料;2009年大连理工大学杜玉[13]利用水热法制备纳米CuO与ACF(活性炭纤维)复合,并在戊二醛和壳聚糖(CTS)的交联下负载到聚酯滤布上制成CTS-CuOACF聚酯功能复合膜;2012年苏慧等[14]利用天然沸石、天然泥炭及水泥等材料造粒,均表现出良好的运用前景,但多用于水中重金属离子及N、P元素的净化研究,而对于阳离子染料吸附去除的研究鲜有报道。

笔者利用3种典型的铝硅酸盐矿物和石墨作为基材,以含中性红的阳离子染料为研究对象,制备一种可重复使用的高效复合材料,探讨其净化技术方法与吸附机制,以期为后续制备一种可高效循环利用的矿物基吸附材料并用于净化阳离子染料废水奠定理论基础。

1 实验部分

1.1 试剂、原料和仪器

试剂:羧甲基纤维素钠(TP),高氯酸(GR),浓硫酸 (AR),浓硝 酸 (AR),高 锰 酸 钾 (AR),溴 化 钾(GR),中性红(AR)。

矿物材料:组分A,主要矿物为累托石;组分B,主要矿物为偏高岭土;组分C,主要矿物为膨润土;组分D,主要为膨胀石墨。

仪器:SRJX-4-13型高温马弗炉;HZQ-C型空气浴振荡器;ZW09X-Z型造粒机;UV-3000PC型紫外可见分光光度计。

1.2 铝硅酸盐矿物/石墨复合材料制备

将组分 A、B、C、D、黏结剂按质量比为 40∶40∶25∶20∶18混合均匀,添加去离子水造粒(Φ=8 mm)。 于80℃烘箱中干燥8 h,而后将温度升高至105℃干燥至质量恒定。再置于马弗炉中,调节升温速率为200℃/h,在800℃焙烧4 h,制得AGC。

1.3 样品测试和表征

采用Zeiss Ultra Plus型场发射扫描电子显微镜观察样品的形貌;利用Nicolet IS-10型傅里叶变换红外光谱仪对样品进行红外光谱分析;采用ASAP2020M全自动比表面积及孔隙度分析仪分析样品的比表面积、孔径、孔体积;采用MTS810型陶瓷试验机测试样品的抗压强度,加载速率为0.5 mm/min。

1.4 吸附性能评价

将100mL一定浓度的NR印染废水加入250mL锥形瓶中,加入已知质量的AGC并将锥形瓶封口,放入恒温空气浴振荡器中反应一段时间(振荡频率为110 r/min)。滤除AGC,将滤液以5 000 r/min转速离心5 min,用UV-3000PC型紫外可见分光光度计测定溶液中NR的残留量。

计算 AGC 对 NR 的吸附率:η=(ρ0-ρe)/ρ0×100%。式中:η为AGC对NR的吸附率,%;ρ0为印染废水中NR的初始质量浓度,mg/L;ρe为吸附后废水中NR的残留质量浓度,mg/L。

计算 AGC 对 NR 的吸附量:qt=0.1(ρ0-ρt)/m。 式中:qt为单位质量AGC在t时刻吸附废水中NR的质量,mg/g;m 为 AGC 质量,g;0.1 为 100 mL NR 溶液。 其中:当 ρt为吸附 NR 达平衡(ρe)时,qt则表示AGC吸附废水中NR的平衡吸附量(qe);当ρt为最小残留质量浓度(ρmin)时,qt则表示最大吸附量(qmax)。

2 结果与讨论

2.1 AGC物理性能表征

表1为AGC物理性能测试结果。从表1可知,AGC具有多孔性、低散失性,且抗压强度及比表面积均较大。其中,低散失率(0.74%)和高抗压强度(2.53 MPa)特性对再生利用极为有利。

表1 AGC物理性能测试结果

图1为AGC样品氮气吸附-脱附等温线和相应孔径分布曲线。从图1可知,AGC存在较多的介孔(孔径范围为 2~50 nm)[15], 且在 5.0 nm 附近呈现一个较窄的尖峰,有利于特性吸附。

图1 AGC样品氮气吸附-脱附等温线和相应孔径分布曲线

2.2 NR最大吸收波长和工作曲线的确定

2.2.1最大吸收波长(λmax)的确定

图2为不同pH条件下NR溶液UV-Vis峰。由图2可知,对于NR溶液,在不同pH条件下显示出两个λmax,即当pH在2.0~6.0的弱酸性范围时λmax=525 nm,与自然条件下确定的λmax相同,而当pH在8.0~12.0的弱碱性范围时λmax向左偏移,为450 nm。这与Zhou等[16]发现溶液pH对刚果红染料λmax的影响结论相似。

图2 pH对NR溶液UV-Vis峰的影响

2.2.2染料溶液标准曲线的确定

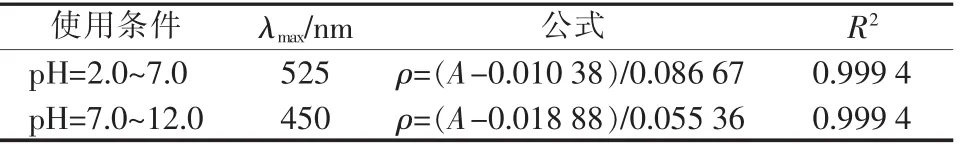

配制已知质量浓度梯度的NR溶液,利用图2确定的λmax测量分析,以确定λmax下NR溶液的质量浓度与吸光度之间的标准工作曲线,结果见图3。由图3可得到NR溶液在不同pH范围内的质量浓度计算公式,结果见表2。

图3 NR溶液质量浓度梯度标准曲线

表2 NR溶液质量浓度计算公式

2.3 AGC用量的影响

取 NR 溶液(500 mg/L、pH 为 3.17)100 mL 于250 mL锥形瓶中,置于空气浴振荡器中,调节温度为35℃,反应时间为48 h,考察AGC用量对其吸附NR性能的影响。结果见图4。由图4发现:随着AGC用量增加,NR去除率呈上升趋势(从23.30%提升到92.97%),而qe呈下降趋势(从121.86 mg/g下降到46.42 mg/g);AGC对NR吸附时,其用量以5.0 g/L为宜。

图4 AGC用量对其吸附NR性能的影响

2.4 NR初始质量浓度的影响

AGC用量为5.0 g/L,其余条件同2.3节,考察NR初始质量浓度对AGC吸附性能的影响,结果见图5。从图5可知,随着NR初始质量浓度提升,AGC的qe亦随之提高。这主要是由于吸附材料中的不饱和活性吸附位点与废水中的染料浓度之间存在着某种平衡关系。主要表现为:AGC吸附较低浓度的NR时,材料中的不饱和活性吸附位点占主导,NR的去除率接近90%;当逐渐提升染料浓度时,AGC中的不饱和活性吸附位点数急剧下降,染料的去除率亦急剧下降,而AGC的qe变化则趋于平缓。因此,平衡关系可归纳为:在AGC质量一定的情况下,其qmax是一定值,但qmax是一理论值,只能随着体系中NR浓度的不断增加而无限趋近但很难达到,因此当NR初始质量浓度超过某一阈值时,AGC平衡吸附效率的下降趋势明显而qe提升变得缓慢。对于AGC,NR初始质量浓度阈值为600 mg/L。

图5 NR初始质量浓度对AGC吸附性能的影响

2.5 吸附时间的影响

NR溶液初始质量浓度为600 mg/L,其余条件同2.4节,考察吸附时间对AGC吸附NR性能的影响,结果见图6。由图6可知,AGC对NR的吸附可分为两个阶段:第一阶段为快速吸附阶段,主要是由于废水中染料向整个AGC外表面吸附引起的;第二阶段为缓慢吸附阶段,主要是由于吸附接近平衡后,废水中的染料向AGC内表面吸附引起的[17]。AGC吸附NR两阶段分界点为22 h,对应的吸附量(qt)为88.73 mg/g。

图6 吸附时间对AGC吸附NR性能的影响

2.6 溶液初始pH的影响

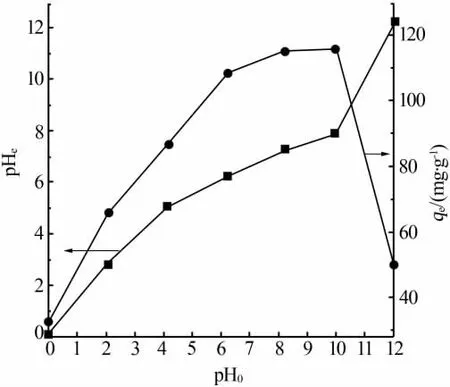

吸附时间为6 h,其余条件同2.5节,考察溶液初始pH(pH0)对AGC吸附NR性能的影响,结果见图7。由图7可知,pH0对于AGC吸附废水中的NR存在显著的影响。当pH0在0.0~10.0时,AGC对于染料的去除率随着pH0的上升而逐渐增加,若进一步增加体系pH0,NR的去除率则迅速下降。依图7分析,当pH0为10.0时,AGC的净化效果最佳。然而实验研究发现,当体系中pH超过7.0时,染料废水中出现絮凝现象。因此综合分析,当pH0为6.0~7.0时,AGC对NR的吸附净化效果最佳,此时AGC的吸附量接近110 mg/g,较废水原液提升逾22%。

图7 pH0对 AGC 平衡吸附量(qe)和平衡 pH(pHe)的影响

2.7 AGC脱附再利用研究

将吸附饱和的AGC在750℃焙烧1 h,而后按2.6节实验条件,调节NR溶液pH为6.0~7.0,循环使用5次,实验结果见图8。从图8可知,脱附再生的AGC的吸附性能表现较佳,5次再生后对NR的qe为94.50 mg/g,较初次使用的AGC仅下降约14%,而平均质量损失率(散失率与烧失量之和)仅为5.78%。

图8 AGC再生利用次数对吸附效果的影响

2.8 吸附等温线分析

为研究AGC-NR表面的交互作用,研究利用Langmuir和Freundlich两个常用的吸附等温线模型进行定量分析及预测。两种吸附等温线模型方程描述见式(1)(2)。

Langmuir吸附等温线模型方程:

Freundlich吸附等温线模型方程:

式中:qe为单位质量AGC平衡吸附量,mg/g;ρe为吸附反应达到平衡时溶液中NR质量浓度,mg/L;qm为AGC表面单层吸附NR最大容量,mg/g;KL为Langmuir常数,L/mg。KF和n均是Freundlich吸附等温线常数,前者代表AGC吸附量大小(即KF越大,则吸附量越大),由AGC对NR的吸附特性、环境温度及AGC用量等决定,为有量纲常数,单位为mg1-1/n·L1/n/g;后者代表吸附模型的线性偏离度,与吸附液相/固相体系的性质有关,通常情况大于1,为无量纲常数。

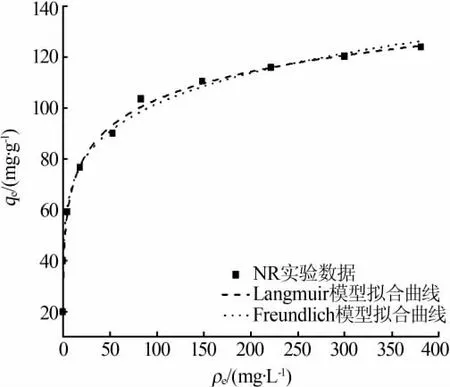

图9为AGC吸附NR的吸附等温线模型拟合(温度为35℃±1℃);表3为AGC对NR的吸附等温线非线性拟合参数。结合图9和表3分析发现,Langmuir吸附等温线模型和实验数据的非线性拟合程度高于Freundlich的,且R2大于 0.94,说明AGC对染料NR表现出良好的表面单层化学吸附[17];用Langmuir吸附等温线模型对AGC吸附NR的曲线拟合数据来看,其最大吸附量(qmax,fitted)参数为 161.32mg/g,较实验的平衡吸附量(qe,exp)高,说明AGC对NR的吸附有较大的提升空间。

图9 AGC吸附NR的吸附等温线模型拟合(温度为35℃±1℃)

表3 AGC对NR的吸附等温线非线性拟合参数

2.9 吸附动力学

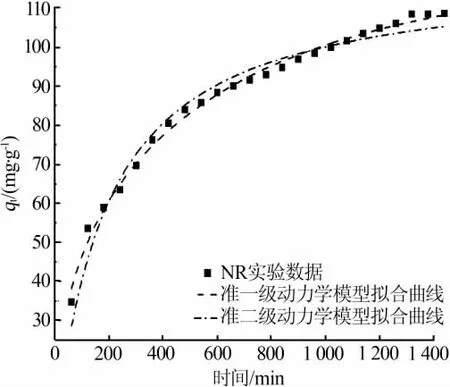

采用准一级吸附动力学模型和准二级吸附动力学模型,对AGC吸附废水中NR进行吸附动力学研究,结果见图10和表4。

两种吸附动力学模型方程的描述见式(3)(4)。

准一级吸附动力学模型方程:

准二级吸附动力学模型方程:

式中:qt为t时刻单位质量AGC吸附NR的质量,mg/g;qe为平衡时单位质量AGC吸附NR的质量,mg/g;t为吸附时间,min;k1为准一级吸附动力学常数,min-1;k2为准二级吸附动力学常数,g/(mg·min)。

图10为AGC对NR的吸附动力学模型曲线(温度为35℃±1℃);表4为AGC吸附NR的动力学模型拟合参数。分析图10和表4可以发现,准一级动力学模型与实验数据的非线性拟合程度更佳,R2大于0.99,且通过准一级动力学模型得到的平衡吸附量理论计算值(qe1)与实验数据更接近,进一步说明准一级动力学模型更适宜用于描述AGC吸附NR随时间变化的行为过程。

图10 AGC对NR的吸附动力学模型曲线(温度为35℃±1℃)

表4 AGC吸附NR的动力学模型拟合参数

2.1 0 吸附热力学

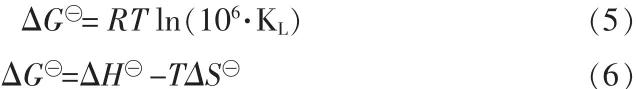

通过不同温度 (288、298、308、318 K)条件下AGC吸附NR的数据分析,计算出相关热力学状态参数,即吉布斯自由能变(ΔG⊖)、熵变(ΔS⊖)、焓变(ΔH⊖)3 个参数,计算式可参见式(5)(6)。

式中:R(8.314 J·mol-1·K-1)为气体常量;T 为开氏温度,K;KL为 Langmuir常数,L/mg。

AGC对NR的吸附热力学分析详见图11和表5。 在 288~318 K 条件下,AGC热力学参数为:ΔG⊖<0、ΔH⊖<0、ΔS⊖>0,说明其对 NR 的吸附能自发进行。另外,ΔH⊖<0说明该吸附属于放热过程。

图11 AGC吸附NR的吉布斯自由能与温度关系图

表5 AGC吸附NR的热力学参数

3 结论

以三种铝硅酸盐矿物和石墨为基材制备了一种复合材料(AGC),其具备多孔径分布、大比表面积、低散失率等优良特性,且避免了粉体材料回收困难易于形成二次污染的问题,但再生吸附效率有待进一步提升。AGC对于阳离子染料(NR)的吸附等温线符合Langmuir模型,吸附动力学遵从准一级动力学模型。 吸附热力学参数分别为 ΔG⊖<0、ΔH⊖<0、ΔS⊖>0,说明吸附体系为放热反应,且在 15~45 ℃下加热有利于反应自发进行,揭示了增加吸附体系温度,有利于材料吸附官能团的活化和吸附位点的增加。

一种改性磷酸铁锂材料、制备方法及应用

本发明涉及一种改性磷酸铁锂材料、制备方法及应用。该改性磷酸铁锂材料为经金属有机框架物和额外碳源改性获得的金属离子掺杂和碳包覆的磷酸铁锂材料,其中所述金属离子的还原电势小于-0.27V。制备方法是将额外碳源填充到含有特殊金属离子M的MOFs孔隙中,而后与磷酸铁、锂源和碳还原剂均匀混合,在惰性气氛下烧结得到金属有机框架物改性即金属离子掺杂和碳包覆的磷酸铁锂材料。其有效改善了磷酸铁锂的导电性,提高了电子和离子电导率,改善了其大倍率放电能力,可应用于锂离子电池正极材料。

CN,108199041A

一种氧化石墨烯/二氧化钛吸附材料的制备方法

介绍了一种具有吸附性能的氧化石墨烯/二氧化钛吸附材料及其制备方法。制备氧化石墨烯溶液和二氧化钛分散液,将分散好的氧化石墨烯溶液加入到二氧化钛分散液中,制备混合液。将混合液转移到反应釜中在120℃反应3 h。将产物离心分离,并用乙醇和水洗涤数次。将产物在烘箱中在60℃条件下干燥20 h,制得具有吸附性能的氧化石墨烯/二氧化钛吸附材料。

CN,108187621A